離散者的「隱形遊樂場」

早陣子聽了一場學術分享,題目是張敬軒歌曲《隱形遊樂場》官方影片的留言區,變成了離散港人互相打氣加油的場域,發表者本身亦是一位在英國讀研究院的港人。生於亂世,際遇經歷巨變,集體情感需要尋找梳理的渠道。離散社群在外地展開了新的生活,自然也會有新的文化生產,回應特殊情感需求。

移民文化產物

移民的文化生產在香港不是新鮮事,畢竟香港本身就是移民社會,可以說香港文化本身很大程度上就是移民文化。回到上世紀七十年代末到八十年代初,香港流行文化和身份認同相輔相成,不少都是關於移民(甚至是難民)心態。甄妮在《東方之珠》中提問「若以此小島終身作避世鄉」(鄭國江填詞)、林子祥則在《抉擇》當中高呼「任那海和山 助我尋遍 天涯各處鄉」(黃霑填詞),都強烈地帶出了移民社會嘗試重建家園的情懷。

在主流的港人認同結構外,香港社會當然還有許許多多其他的移民經驗,例如通過單程證從中國大陸來港的新移民、來自來越南的船民、自菲律賓和印尼的移工、來自南亞各地的少數族裔,還有在中環蘭桂坊的一眾外籍僑民或回流港人等等……都有和他們相關的文化書寫,不過在香港主流社會受關注的程度就明顯較低了。

至於港人移民外地所產生的文化產品,同樣也有歷史可講。上世紀八十年代末到九十年代初,大批港人移民到英美澳加等地,移民潮本身成為香港社會重要的文化議題。經典港產喜劇《富貴逼人》系列的第二集《富貴再逼人》,就講述標叔標嬸一家移民加拿大,買當地649彩票中頭獎的故事。片中標叔發現大女兒在當地認識了像米高積遜一樣的黑人男孩、頭髮豎起的龐克白人男孩,以及騎馬穿著民族服裝出現的印弟安男人,於是埋怨大女兒「識埋成班怪獸」。這些刻板印象,也反映了對種族議題毫不敏感的港人,如何帶著歧視目光移民外地。

九十年代初探討移民適應議題的電影還有陳友和毛舜筠主演的《兩屋一妻》,描述他們一家移民後丈夫隨即回流香港,剩下在陌生環境中的兩母子,在恐懼無助中重建自我。同期還有鄭丹瑞和鄭裕玲主演的《吳三桂與陳圓圓》,鄭丹瑞移民加拿大後才發現比他早到達的妻子已移情別戀,繼而與鄭裕玲發展感情。當然,要說海外港人的愛情故事,還是以《秋天的童話》最為經典:唐人街小混混周潤發與赴美留學女子鍾楚紅之間的浪漫糾纏。

港人文化新一章

隨移民潮退卻,類似的文化產品好像有段時間在香港消失。到了近年移民潮重現,才再見到一波講述移民經歷的創作興起。例如歌曲《係咁先啦》雖然表面上以酒局聚會中要趕尾班車回家為題,不過評論普遍認為歌詞實際所指是港人在移民潮中選擇去或留時的內心拉扯:派對完了,是時候離開了,再不走可能來不及了。歌曲的官方影片以通往機場的北大嶼山公路作為背景,亦清楚說明背後所指。

回到《隱形遊樂場》,歌詞本身由現居英國的殿堂級香港填詞人黃偉文,在張敬軒於倫敦辦演唱會期間所寫,並趕及在最後一場首次演出。官方影片包含三段在英港人的適應故事,其中在超市和餐廳打工,做錯事被老闆責怪等的畫面,似乎最能引起移英港人的共鳴。這些片段讓我想起上一個移民潮時的《情心說話未曾講》,當上雜貨店送貨員的黎明遊走紐約街頭的場景。不過那時候的音樂影片其實是要為電話公司賣廣告,想念家人的黎明在歌曲完結時便打長途電話回香港問候家人。《隱形遊樂場》則直接得多,受盡苦頭的港人伴侶在英國街頭擁抱啕哭相互安慰,不再尋找來自香港的情感安慰。

這是否預視了新一波移民潮中的港人,和香港的切割會更為決斷?我沒有答案。但我期待更多書寫離散港人情感的作品出現。數十萬港人在巨大的壓力驟然離開,這種集體經驗很需要也注定會衍生出新的作品去表達和紀錄。

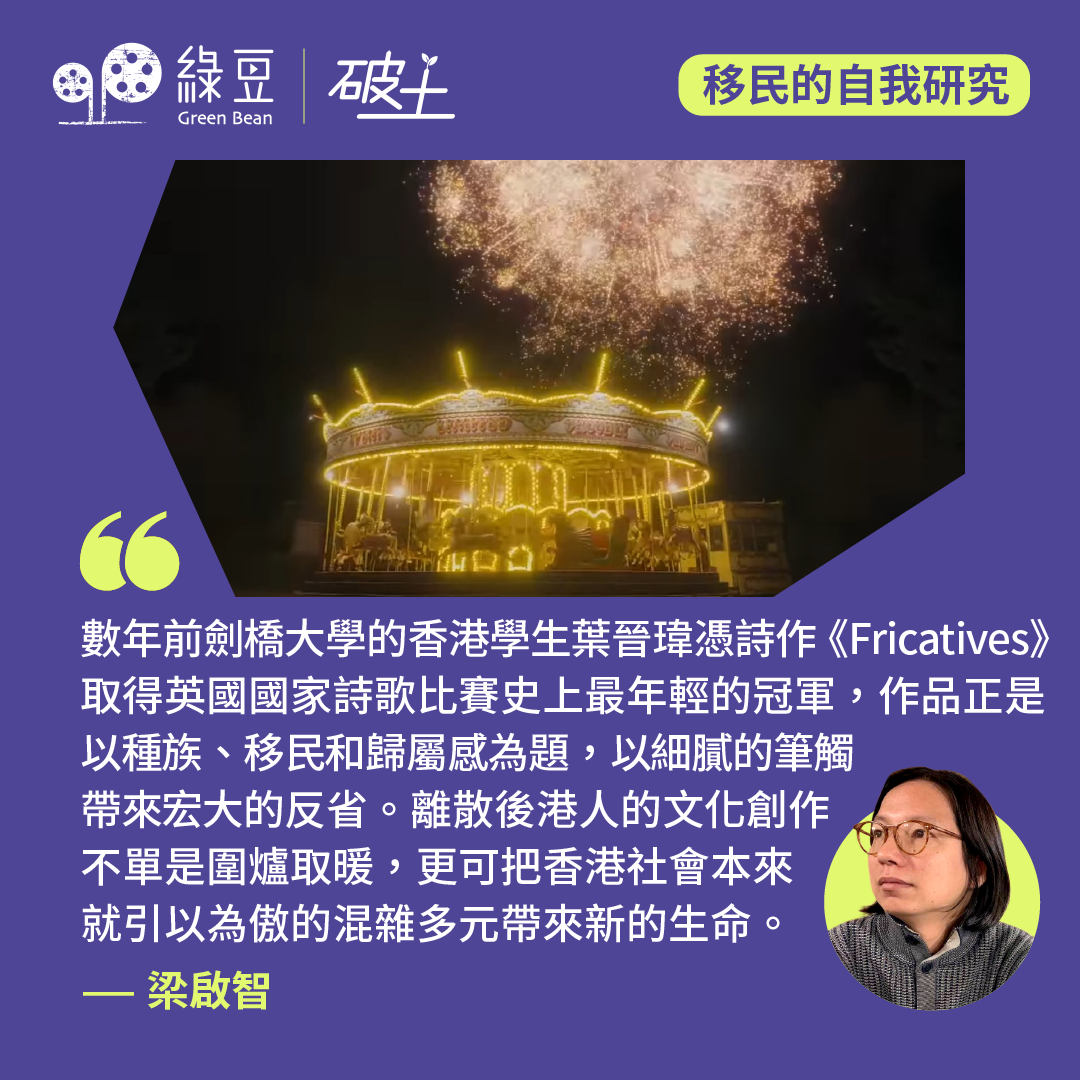

數年前劍橋大學的香港學生葉晉瑋憑詩作《Fricatives》取得英國國家詩歌比賽史上最年輕的冠軍,作品正是以種族、移民和歸屬感為題,以細膩的筆觸帶來宏大的反省。離散後港人的文化創作不單是圍爐取暖,更可把香港社會本來就引以為傲的混雜多元帶來新的生命。

( 圖:《隱形遊樂場》官方MV )