閒暇的哲學思考 (下)

第十五封信 15.2

明慧,

現在,回到你的問題:我們應該如何生活?我認為,即使我的課程計劃失敗了,但其背後的哲學洞察仍然有效。我們不能等待理想的外在條件來實踐真正的閒暇,我們必須在現有的條件下開始。

現有條件下實踐閒暇

首先,我們需要重新思考我們對時間的態度。不要將退休後的時間視為「空閒」或「剩餘」,而要認識到它是「我們擁有的最重要的時間」。這意味著有意識地保護和規劃我們的時間,就像亞里士多德所說的那樣:不是為了工作而休息,而是為了閒暇而工作。

其次,我們要培養沉思的習慣。這不一定意味著正式的冥想,而是指定期進行深入反思的時間。我們可以思考這樣的問題:什麼對我真正重要?我想成為什麼樣的人?如何更好地愛和服務他人?這些問題沒有快速答案,但持續思考它們會豐富我們的內在生活。

第三,我們要參與那些為了自身價值而進行的活動。這可能包括閱讀偉大的文學作品、欣賞藝術、學習音樂、與朋友進行深入對話、在自然中散步、或從事任何激發我們智慧和想像力的活動和創作,關鍵是這些活動不應該有外在的目標——我們不是為了提高生產力或建立人脈而做這些事情,而是因為它們本身就是有價值的。

第四,我們需要練習「存在」而非總是「行動」。皮柏強調,真正的閒暇涉及「讓事情發生」而不是「使事情發生」。這意味著學會欣賞、接受和感恩,而不總是試圖控制或改變。

第五,我們要建立有意義的人際關係。真正的閒暇往往是社交的——與他人分享美好的食物、音樂、對話或經驗。這些共享的時刻創造了超越個人自我的意義感。

我知道在實際生活中實現這些理想可能看起來困難甚至不可能。經濟壓力、社會期望、家庭責任——所有這些都可能讓真正的閒暇看起來像不切實際的奢侈品。但我認為這正是為什麼我們需要這種哲學視角的原因。

即使在限制條件下,我們仍然可以在小的方式中培養閒暇的態度。也許我們無法每天花數小時進行沉思,但我們可以在通勤時花幾分鐘真正注意周圍的世界,而不是檢查手機;也許我們無法參加每個文化活動,但我們可以在與家人共進晚餐時創造一個神聖的空間,關注彼此而不是電視。

培養閒暇意識可以幫助我們做出更好的生活選擇。當我們清楚什麼真正重要時,我們更有可能拒絕那些阻止我們實現這些價值的機會或責任。這不是自私,而是對我們人性的忠誠。

實踐閒暇實際上可以使我們在各個方面更有效和滿足。當我們有更深的意義感和內在資源時,我們帶著更大的創造力、智慧和韌性來面對生活的挑戰。

為公民創造享有閒暇的條件

回到尼采的「愛命運」,我現在理解這不是消極的宿命論,而是積極的生命肯定。正如尼采在《查拉圖斯特拉如是說》中所說:「成為你自己!」這意味著不僅要接受我們的過去和現在,還要為我們的未來承擔責任。

愛命運並不意味著被動地接受一切,而是要在既定的條件下創造最好的可能性。當我們真正理解閒暇的意義時,我們就能夠超越單純的工作、消費、娛樂的循環,進入一種更深層的存在模式。

在這種模式中,我們不再只是生活的消費者,而是生活的創造者;我們不再只是時間的奴隸,而是時間的主人;我們不再只是社會機器中的齒輪,而是有意識的、有選擇的、有尊嚴的人類存在。

但是,我們也必須認識到,真正的閒暇不僅是個人問題,也是社會問題。如果我們生活在一個迫使每個人將所有時間投入工作以維持生存的社會中,那麼閒暇就成為不可能的奢侈品。這就是為什麼亞里士多德強調好的政治制度的重要性——它們應該為公民創造享有閒暇的條件。

在現代背景下,這可能意味著支持更好的工作生活平衡政策、更公平的經濟分配、更短的工作周,以及重視除經濟增長之外的社會價值。當一個社會只關心GDP增長而忽視人類幸福的其他維度時,它實際上是在摧毀真正閒暇的可能性。

哲學不需要學位或證書

我的「人文學院」(Scola Humanitatis)計劃雖然失敗了,但它背後的理念——用真正的閒暇來滋養人類精神——仍然有效。也許學術機構化的教育不是唯一的途徑,也許真正的「學堂」存在於每一個願意深入思考生命意義的個體心中。

哲學作為生活方式,不需要學位或證書,只需要誠實的自我反思和持續的精神追求。從尼采的愛命運到亞里士多德的閒暇哲學、從皮柏的文化批判到我們自己的生活實踐,所有這些都指向同一個目標:在有限的生命中創造無限的意義。

讓我們一起實踐這種生活的藝術吧。不是為了逃避現實,而是為了更深刻地擁抱現實;不是為了否定工作的必要性,而是為了在工作之外找到更高的目標;不是為了獨善其身,而是為了以更好的自己來服務世界。

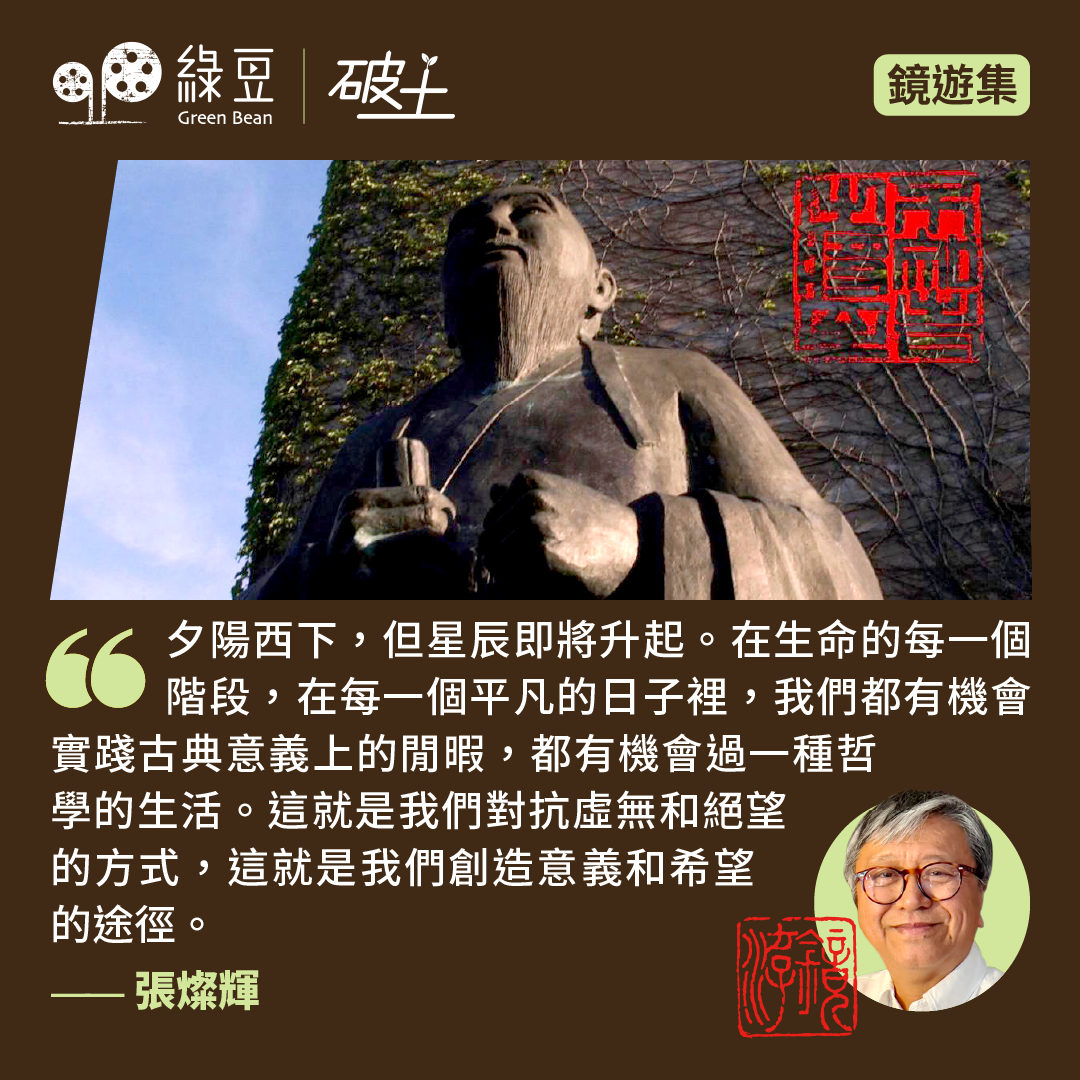

夕陽西下,但星辰即將升起。在生命的每一個階段,在每一個平凡的日子裡,我們都有機會實踐古典意義上的閒暇,都有機會過一種哲學的生活。這就是我們對抗虛無和絕望的方式,這就是我們創造意義和希望的途徑。

因此之故,明慧,無論你是流亡,離散或留守;也無論是無家的自由,或是有家的悲憤,不要放棄自我提升的能力,善用我們的自由和閒暇。

明慧,我和你已經老了,在世界的時間無多,但願你在人生的第三齡找到真正的自由和幸福。願你的每一天都成為哲學實踐的機會,願你的每一個選擇都體現對生命的深深愛意。

凌漸

2025年6月

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。