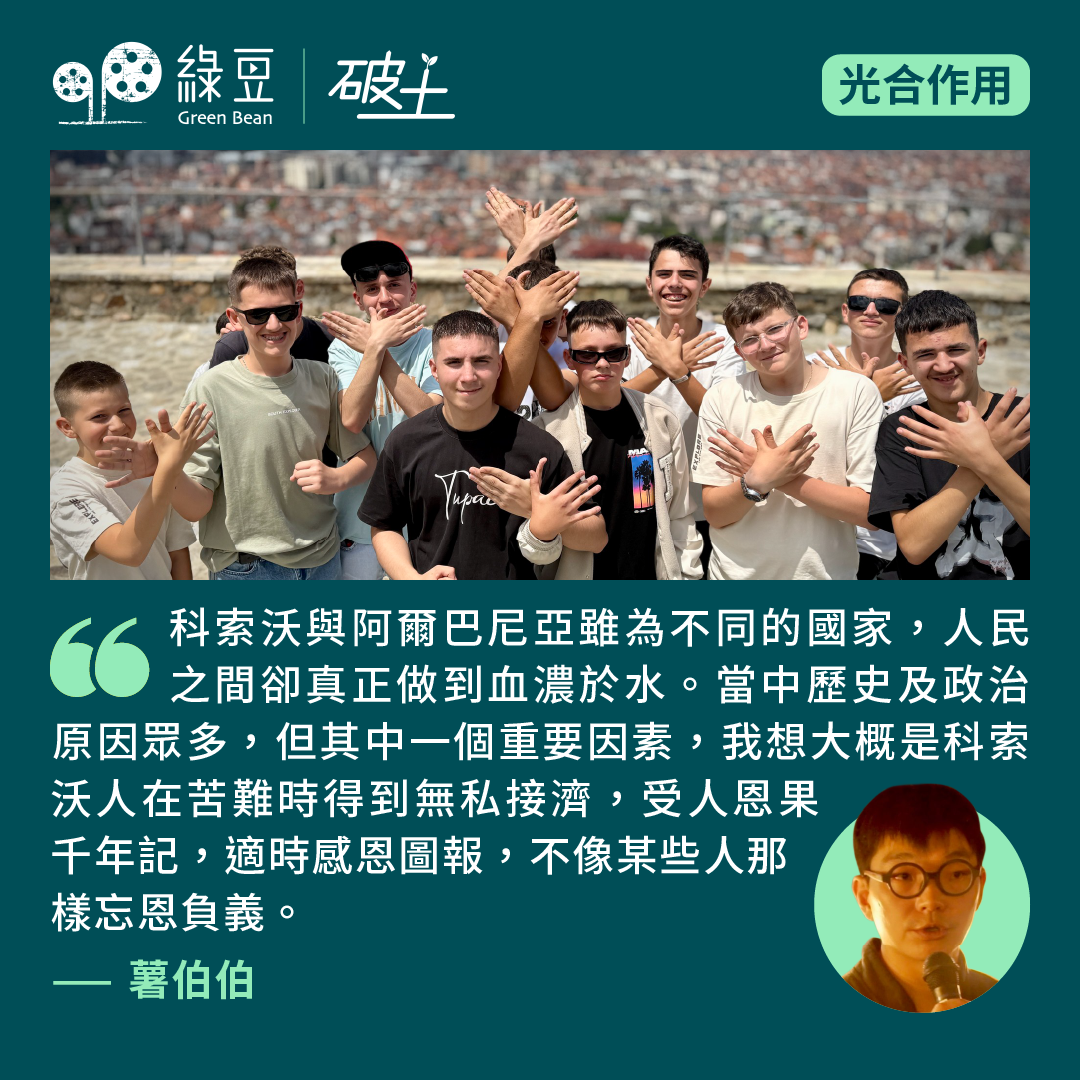

血濃於水

問問大家,照片中幾位學生舉起的手勢代表甚麼意思?有人說那是象徵「愛自己」、「和平」或「白鴿」,有人充滿創意,說是「放飛自我」。不過亦有眼利的讀者答中——雙手交叉張開,正是阿爾巴尼亞的雙頭鷹手勢。

我離開北馬其頓,來到科索沃。經過邊界時要出示護照,這條國界是實際執行並獲得大多數國家承認,唯獨塞爾維亞至今仍聲稱該邊界為「非法」。

我首先來到科索沃南部的普里茲倫(Prizren),天氣轉趨炎熱,太陽曬在皮膚上,灼痛感十足。走在街頭,對科索沃的第一印象是甚麼?就是年輕。科索沃於2008年才正式宣布獨立,但我不是指國家「年輕」,而是人口真的以後生為主。

個人觀察當然可能有偏差,例如住在旅館,自然多遇年輕旅客。然而科索沃的年輕確是明顯——咖啡館是年輕人,街道上是年輕人,年輕氣息之濃烈,在其他國家甚少感受到的。翻查數據,科索沃原來真的是全歐洲人口最年輕的國家,「人口金字塔」近乎是倒置鑽石形,20至40歲的年齡層佔大多數。

我後來在首都參加了一個步行導賞團,向導遊提及這一點,他淡然回應:「對啊,跟戰爭有關。」有次經過一個墓園,見墓碑上寫的死亡年份,竟然全是 1993 年。

鷹之子

普里茲倫本身是歷史名城,我走上山丘遠眺全景,遇到一群學生,來自西北部的 Istog。他們主動與我用英語交談,有時講得不太流暢,便望向其中一位同學 Elijon,似乎他英文最好。學生問我覺得科索沃如何,我說這次到訪巴爾幹,剛踏足貴境,感覺良好。有人就問我覺得塞爾維亞好,還是阿爾巴尼亞好。我說還未去過塞爾維亞,不知那邊如何。他們一時聽不明白,大家便望向 Elijon 請他解釋。

我當然猜到他們想聽甚麼答案,但畢竟未踏足塞爾維亞,難以比較。見眾人無法接話,便說:「不過我都幾鍾意阿爾巴尼亞。」(不是做比較,純粹表達好感。)科索沃的學生聽到我讚阿爾巴尼亞,居然興奮得歡呼起來。

臨走前學生邀我合照,他們會擺出甚麼手勢呢?不是心心,亦非 V 字,而是雙手交叉,稱為「鷹之手勢」。對阿爾巴尼亞裔來說,雙頭鷹是族裔與身份認同的象徵,阿人自稱「Shqiptar」(鷹之子),而他們的國家稱為「Shqipëri」(鷹之國)。

「鷹之手勢」在足球場上,曾引起外交風波。數年前有場賽事,阿爾巴尼亞裔球員入球後做出這個手勢,輸球對手正是塞爾維亞。塞方大為不滿,向歐洲足協投訴,指此為政治動作,聲言不應把政治帶入體育云云。不過呢,最常高喊「不要將政治帶入運動」的國家,本身通常事無大小都很政治化。

同歷苦難 血濃於水

在科索沃街頭或政府建築外,不時見到科索沃的藍色國旗,旁邊往往掛上阿爾巴尼亞的紅底雙頭鷹國旗。雖然科索沃國旗上的六顆星代表六個不同族群,但事實上九成人口為阿爾巴尼亞裔。有一次我問一位學生,他認為自己是阿爾巴尼亞人,還是科索沃人,他說兩者一樣,只是住的地方不同,他強調同時以科索沃人身份及阿爾巴尼亞人身份而自豪。

在1990年代科索沃戰事時期,阿爾巴尼亞儘管自身經濟並不寬裕,卻接收了近五十萬名難民,援助行動更是民間自發。當年不少阿爾巴尼亞家庭會走進難民營,主動接走一個又一個陌生的科索沃家庭,把他們帶回家中,提供食宿與衣物,如同親人。所謂有來有往,在 2019 年 11 月,阿國地震,科索沃反應迅速,官方立即提供了 50 萬歐元援助,而民間自發募捐近 350 萬歐元。

世界上不少血緣相近的民族卻反目成仇,往往因政治分裂而勢不兩立。然而科索沃與阿爾巴尼亞雖為不同的國家,人民之間卻真正做到血濃於水。當中歷史及政治原因眾多,但其中一個重要因素,我想大概是科索沃人在苦難時得到無私接濟,受人恩果千年記,適時感恩圖報,不像某些人那樣忘恩負義。

照片:在科索沃普里茲倫(Prizren)的堡壘,遇到一群當地學生,拍照時做出雙頭鷹的手勢。

原文連結:https://www.patreon.com/posts/132516200

▌【Pazu薯伯伯簡介】

「薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。