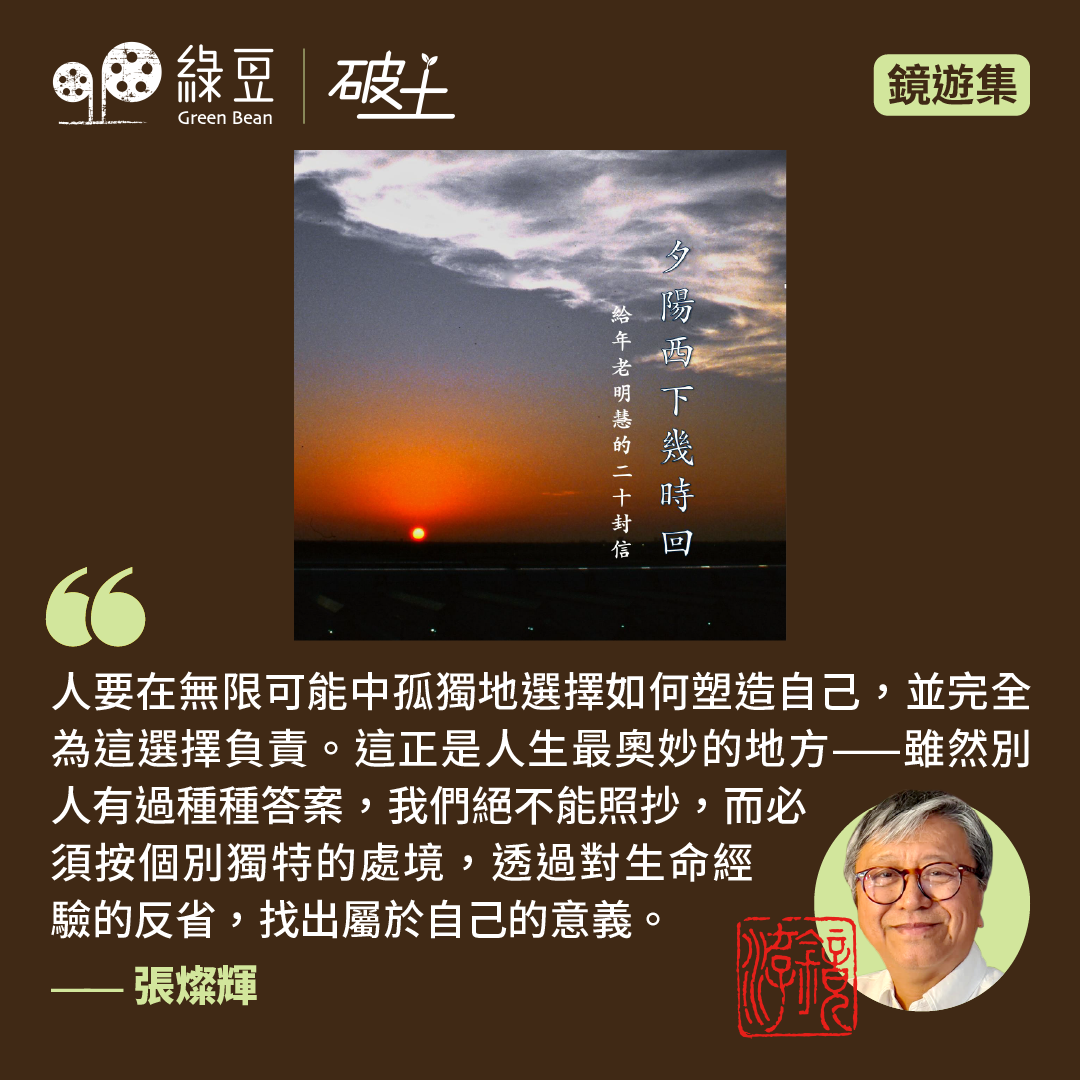

給年老明慧的一封長信

(作者按 :《夕陽西下幾時回:給年老明慧的二十封信》構思開始於2017年,香港仍在「太平盛世」年代。我想退休之後,是回應《將上下而求索》的時候了。但真正執筆是2020年之後,幾經波折,至今才完成。

《鏡遊集》讀者不一定看過這本半世紀前的小書,是以將實體書《給年老明慧的二十封信》剛寫好的序和一封長信刊出,讓大家有比較全面的了解。實體書希望明年中在台灣出版。)

序 在時代裂縫中尋回人之為人

我在上世紀七十年代遇見「明慧」,那時我們都年輕、倉皇,對世界充滿饑渴卻又不知如何張口;半世紀後,我遠走英倫,她依舊在風雨飄搖的香港守望。我們以書信重新搭起一座橋 ── 二十封長短不一的信札,鋪展成今日你手中的《夕陽西下幾時回 —— 給年老明慧的二十封信 》。這部書既不是哲學教科書,也非個人回憶錄,而是一場跨越年齡、地域與政體的「存在對談」:談生死、論愛欲,審視自由、追索真理,更在廢墟上凝視香港靈魂如何跌宕、綻放與重生。

本書的脈絡分為三股互織的思流。其一是「存在的叩問」。自父親驟逝、投身哲學開始,我便難以擺脫「我為何在此」的震顫;從德國黑森林的現象學講堂到香港中文大學的通識課室,再到今日流亡的書房,我始終追問:有限生命如何向無限張望?二十封信以「死亡哲學」、「欲望治療」為錨,交織佛洛伊德的無意識、海德格的「向死而生」。我試圖證明:承認無常,方能擁抱自由;直面虛無,才可能自我創義。

第二是「香港敘事」。生於殖民,長於借來的時間與空間,我與這城市一同經歷了高速現代化、1997年憧憬、2003年的憂患、2014年的佔中和2019的巨變。書中四封專論「自由堡求學」、「東海與馬料水」、「中大哲學系盛衰」、「學術自由的隕落」,既有個體見證,也藉此映照全球高等教育在功利化、政治化夾縫中的窒息。香港,不再只是金融座標,而是意識形態的試金石──它讓我們看到「常人暴政」如何迅速拔除批判精神,也提醒我們:失語的一代若不記錄,一切都將被敘事壟斷者改寫。

第三是「慢老哲學」。七十知天命,我卻不肯投降於「安穩退休」的社會敘事。信中自剖「第三、第四人生樂章」,探討身體衰退、友誼脆弱、代際傳承、敘事完成等課題。我主張:年老不是衰亡,而是敘事完成。「重估過去、分享智慧、成就他者」乃老人之責;在敘事治療中,我們將失落轉化為遺贈,將孤獨化為連結,而是一種面向黑暗仍選擇歌唱的姿態。

如果讀者期待在信中找到現成答案,或許會失望。這些文字更像路標,指向尚待踐行的方向;它們有時繁複,有時支離,那是因為思考本身便如折返跑:往昔與未來不斷互證,此在方能自明。我祈求的不是被理解,而是激發讀者的自我詰問──當「暗淡藍點」浮現眼前,作為宇宙孤兒你準備如何回應自我的呼喚?

關於體例:全書二十封信按主題先後排列,讀者可循序浸淫,亦可隨意翻讀。

希冀此書能為三種讀者燃起微光:其一,深陷存在焦慮、在追求與遺憾間徘徊的年輕人;其二,於時代巨輪下感到無力、卻又不甘噤聲的香港同道;其三,行至晚年、渴望將失落轉化為智慧的長者。若你能在書中任何一段文字前駐足微笑、皺眉,甚至憤怒,則我筆下的星火已悄然燒入你心中。

最後,謹以尼采一語與諸君共勉:「誰擁有為何而生,便能承受幾乎任何如何而活。」讓我們在夕陽西下的幽暗時分,仍信任黎明終將歸來;在無盡荒原之上,仍相信人既是宇宙的孤兒,亦是宇宙的火種。願我們攜手,以書寫為抵抗,以思考為燈塔,以愛與勇氣為舟,橫渡這片動蕩的人世海洋。

若問夕陽何時回,請看你我此刻是否仍在路上。願此書成為你我同行的憑證 ── 在最深的黑夜裡,彼此手中那盞小小的光。

張燦輝

2025年9月14日 英國。聖奧本斯

親愛的明慧:

上世紀七十年代,我們通過二十封信的往來,一起探索了人生中那些最根本、最困惑的問題。現在讓我將這些思考的精華濃縮成這一封長信,希望能夠陪伴你在人生路上繼續前行。

關於存在的困惑與覺醒

記得你最初來信時的迷惘嗎?那種突然意識到自己存在的震撼,就像忽然被推上舞台,卻不知道要演什麼角色。這種困惑其實是可貴的,因為在地球上出現過的億萬種生物中,獨有人會問「為何活著」這個問題。當你開始認真思考「我是誰」的那一刻,就是你精神生命真正開展的時候。

那天傍晚在中環人潮中,我也曾經歷過同樣的迷惘——看著熙來攘往的人群,聽著汽車聲、人聲交織,突然問自己:這些人都在做什麼?往哪裡去?我與他們有什麼關係?這種存在的偶然性令人震懼,但也正是這種覺醒,讓我們從行屍走肉的狀態中醒來。

宇宙無涯,時光流轉不息,我們的存在竟是如此偶然又獨特的一剎。正如你曾說的,我們是由父親億兆精子中的一粒與母體卵子結合而成,這種巧合令人驚嘆。但請不要因這偶然性而感到虛無,相反地,正因為這份獨特,我們的存在才更加珍貴。

痛苦中的成長與選擇

你問過我為什麼人生充滿痛苦,為什麼我們好像總是受命運擺佈。讓我告訴你一個重要的認識:痛苦並非人生的詛咒,而是成長的必經之路。

現代社會教導我們追求物質享受就等於快樂,但這是個錯覺。金錢、地位、權勢這些外在的東西都是暫時的、不實在的,隨時可能失去。就像釋迦太子的故事一樣,即使擁有一切物質享受,當他看到病人、老人、死者時,才真正醒悟到人生皆苦的道理。

但這並不意味著我們要放棄努力。人之所以為人,人之所以有尊嚴,正是因為雖然不能事事自主,卻可以選擇面對命運的態度。即使失敗了,只要還有抗爭的意志,就仍是勝利者。哀莫大於心死,人只要還有頑抗的勇氣,就能肯定自我的價值。

尋找生命的意義

你曾感嘆生命無意義,但這種感嘆本身就證明了你相信生命本該有意義。意義不是客觀存在等待我們發現的東西,而是需要我們主觀地賦予和創造的。

就像海邊的石頭本身沒有意義,但堆砌成防波堤就有了意義;紅布在風中飄動本無意義,但在鐵路旁就成了危險信號。人生也是如此——我們要在本無所謂意義的宇宙中,按自己的處境尋找出意義來,作為生存的動力。

人與其他生物不同,一隻狗就是狗,一隻螞蟻就是螞蟻,但人卻是先存在,再塑造自己的本質。人要在無限可能中孤獨地選擇如何塑造自己,並完全為這選擇負責。這正是人生最奧妙的地方——雖然別人有過種種答案,我們絕不能照抄,而必須按個別獨特的處境,透過對生命經驗的反省,找出屬於自己的意義。

關於學習與成長

在教育這個問題上,我想你已經明白,真正的學習不是為了文憑或金錢,而是為了認識世界、認識自己。現在的教育制度確實有很多問題——把知識分割成互不相干的科目,注重死記硬背而非融會貫通,與實際人生問題脫節。

但真正的知識不是從黑板或書本中抄下來強記的資料,而是一種內心不斷更新的準備過程。自古以來,人類探求知識的動機不是為了當前需要,而是出於對世界的好奇與驚訝,希望了解自己與宇宙萬物的關係。

記住那個掉進井裡的哲學家泰利斯嗎?女奴笑他不看眼前的東西,卻去顧慮萬里外的事情。但正是這種超越眼前功利的求知精神,推動了人類文明的進步。真正的教育是訓練我們獨立思考,以批判質疑的眼光分析事物,作為面對人生各種問題的準備。

理想與現實的平衡

從小我們都被要求談理想,但長大後卻發現現實殘酷,理想似乎變成了幼稚的幻想。這是因為我們混淆了兩件事:職業技能的掌握(手段)和抱負使命的實現(目的)。

真正的理想不是個人慾望的實現,不只是職業技能的掌握,而是透過技能與地位實踐抱負使命。我們希望別人有不自私的理想——希望醫生救死扶傷,教師滿懷熱忱,政治家實現正義——那自己又怎能例外?

正因為現實不理想,才更需要有理想的人去改善它。理想之為理想,正是因為它不能一步實現,需要我們按自己的能力,一步步學習掌握技能去實踐。沒有理想,人生即失卻方向,因為人面對世間的苦痛不公義,深知不該如此,既不能逃避,只有主動參與改善。

人際關係的珍貴

你曾質疑為什麼要愛這些「偶然相遇」的人,為什麼要建立人倫關係。讓我告訴你,正是這種看似偶然的相遇,構成了人生最珍貴的部分。

人對同類有特別的感情聯繫,這是天性。我們希望別人把「我」當作「我」看待,不只是「隨便一個人」或「一樣東西」。當我們把別人物化,只問利用價值時,就可能做出種種不仁的行徑。但當我們把別人當作「我」平等看待時,就能感同身受,建立真正的關係。

在這個疏離冷漠的時代,人與人的關係雖然不易得,有時可遇而不可求,但正因如此才更顯珍貴。我們的世界註定是由群體組成的社會,人不是孤島,對世界的不滿和要求,都需要透過他人、透過群體才能實現。關懷別人,正是真正關懷自己的最佳途徑。

愛情的真諦

關於愛情,我想你已經明白它不是商品交易,不是條件的交換,也不是解決孤獨的萬靈丹。在這個商業化的社會中,連愛情都被扭曲成待價而沽的商品,人們按「市況」評估對象的「總值」,這是多麼可悲的墮落。

真正的愛情是一種獨特的經驗,讓人找回自己獨特的個體性,肯定生存的價值。在愛與被愛的活動中,人不再是「非我」,而是清楚感覺到「我」的存在。但這種愛必須建立在精神基礎上,需要充分溝通、息息相關、休戚與共,彼此獻出一切,才能達到靈肉合一的境界。

從經驗層面看,愛情確實矛盾可悲——以有限追尋無限,以短暫企求永恆。但人的偉大正在於能開拓精神領域,讓一己之愛超越肉身羈絆,昇華為與宇宙人類萬古常存的愛相連,與天地齊,與浩氣俱。只要努力抓住獨特僅有的機會完全投入,就能讓永恆存於剎那之中。

面對現代社會的挑戰

我們生活在一個矛盾的時代。科技發達,物質豐富,但人卻變得更加疏離、孤獨、失落。在機械文明中,人成了毫不重要的小螺絲釘,失去了個體性和尊嚴。

但請記住,正是在這種環境下,性、暴力、精神病、自殺等現象才大量出現,它們都是人在不合理環境下尋求自我肯定的負面策略。這些行為的參與者本身都是環境的受害者,我們不應該只是譴責,而要理解其背後的原因。

真正的解決之道是選擇正面的超越方式:藝術、宗教、哲學思考、真誠的人際關係等。這些都能讓人在參與中感受到自己個體的獨立存在,向世界宣示自己的獨特性,把稍縱即逝的感受捕捉成永恆的訊息。

自由與責任

你問過什麼是真正的自由。自由不是「什麼都不必做」或「什麼都可以做」,因為人受到很多與生俱來的限制。真正的自由是在這些限制範圍內,完全自主地為自己的行動作決擇,並對這些決擇完全負責,同時為行動賦予意義。

人一生中時時刻刻要作選擇,每次選擇都成為不可改變的歷史,且生命中所願所求無法一一達到,自然會有後悔遺憾。但正是這種被迫的自由選擇,讓人能夠肯定自己是人而不是物的唯一方法。

許多人甘心墮落,隨波逐流,是因為害怕自由帶來的痛苦,於是寧願放棄選擇,逃避到物質堆中。但真正有勇氣的人會承受自由的重擔,不斷與物質限制搏鬥,為自己的行動賦予意義,尋求超越的方法。

文化與歷史的反思

人類四五千年的文明史教導我們什麼?我們確實在克服外在自然方面取得了驚人成就,但對自己本性的了解並未加深,獸性也沒有改善。所謂文明進步很多時候只是表面假象,人類還是會野蠻、冷血、貪婪、奸詐。

更可怕的是,現代科技讓人類的錯誤可能造成全球性災難。我們就像坐在一列失控的火車上,操縱者兒戲苟且,乘客醉生夢死,下一次疏忽就可能全車墮入深谷。

但我們仍要保持希望,因為代代有人關心反省社會的不圓滿,奮力尋求改善,追求理想,自強不息。人類過去做過無數美麗偉大的事,今日雖處於危機中,但如果有明天,人仍要分分秒秒為選擇超越抑沉淪而掙扎。

個人與社會的關係

你曾感到個人在社會面前的渺小無能,但這是對社會本質的誤解。社會不是外在於我們的機器,而是人與人相互產生的關係。我們每一刻每一個行動都在創造歷史,影響著整個世界的發展。

人即是世界,世界即是人。人不斷創造世界,也被世界塑造,二者互為因果。我們不能脫離社會來「客觀」檢視世界,也不能離開自己來「客觀」看自己。要認識世界必須從了解自己做起,而認識了世界才能進一步了解自己,這是螺旋式向上的過程。

社會文化無非是古今一切人行動的總和,每個人每個決定都會左右歷史的車轍。我們對人類未來的樂觀,不是基於對科學的迷信,而是因為不斷有人在奮力求超越,透過認識世界認識自己,要求改善不完美的現實。

藝術、宗教與精神追求

在尋找超越的道路上,藝術和宗教都是重要的途徑。藝術不是象牙塔內的擺設,不是少數人的專利,而是創作者與欣賞者透過媒介達成的溝通契合。在藝術活動中,人與天地爭奪造化之工,向世界宣示自己的獨特存在,把暫時可毀滅的存在鑄成永恆形象。

宗教也不是迷信,而是人類積極探求精神價值的活動。凡宗教都否定純肉體感官存在的層面,指向更高的精神境界,警醒人不要營營役役行屍走肉。經過科學洗禮的現代人,可以藉科學帶來的眼界,悟到自己與宇宙、他人、自己的關係,重新詮釋生命,尋找超越有限的方法。

最後的話

親愛的明慧,這長信寫到這裡,我想起窗前那隻小麻雀,牠每次飛來啄海棠葉都讓我想起存在的根本問題:我和牠究竟有什麼分別?很快我們都會回到同一歸宿嗎?

但正是這種思考讓我們不同於麻雀。芸芸生物中獨有人類不甘受命定,懂得頑抗外加的局限。在毀滅消失前,我們時刻要在被決定之中替自己下決定,抓著自我塑造的無限可能性。在這掙扎過程中,我們超越了局限,廁身無限之列。

生命就是個最大的謎,古往今來無數人在它面前困惑。每個人都只能按自己的處境找尋答案,為全人類尋找終極性的解釋。我所說的一切,都不過是一個七十年代香港中國人對生命的觀感和見證。

人生可以樂觀,在局限中還可以有意義,正是因為人是最不甘受命定的存在。我們探索和實踐才剛開始,前路還很長,但請記住:推開那扇門看清人生實況雖然痛苦,但你一旦知道了,就不能再回到不知的狀態。這是成長的代價,也是成為真正的人的必經之路。

願你在人生路上勇敢前行,在茫茫宇宙中找到屬於自己的意義,在短暫的存在中創造永恆的價值。

你的朋友

凌漸

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。