神之困擾——宇宙孤兒 (上)

第十九封信 19.1

明慧:

當我在寂靜的深夜仰望星空,那些遙遠卻明亮的星辰彷彿在向我輕聲訴說著宇宙最深刻的真理——我們都是星塵,卻又都是奇蹟。在這浩瀚無垠的宇宙劇場中,我們的地球只是一個微不足道的舞台,而我們每個人,不過是這舞台上短暫演出的演員。然而,正是這份渺小與短暫,讓我們的存在變得如此珍貴,如此值得珍惜。

親愛的朋友,我要告訴你一個可能讓你感到不安,卻又深深慰藉的真理:我們不需要神的恩典來證明自己的價值,不需要某種超越的力量來賦予我們存在的意義。我們就像佛教所說的蓮花,從淤泥中綻放,不因淤泥而玷污,反而因為自己的努力與堅持而散發出純潔的芬芳。

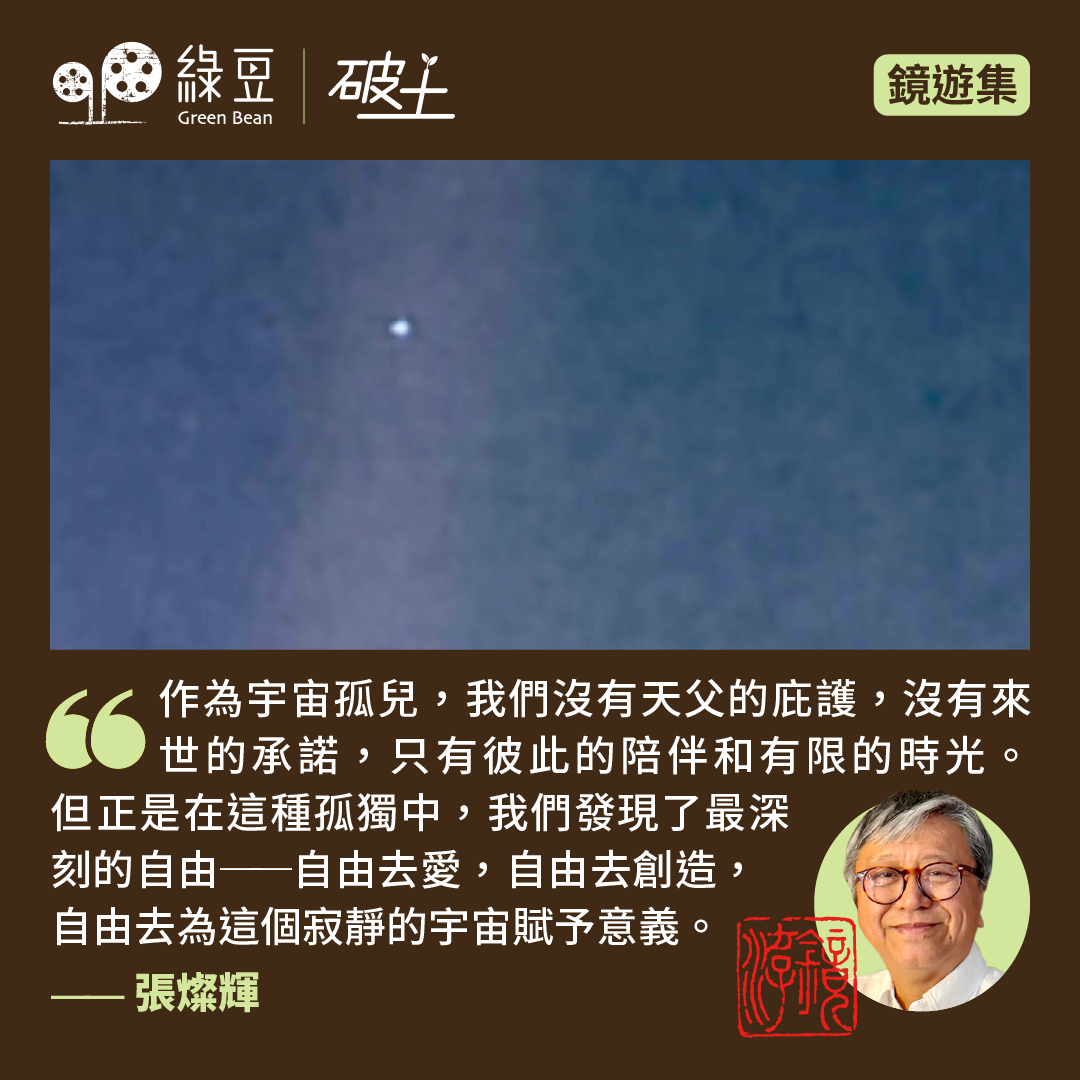

暗淡藍點的啟示──我們都是宇宙孤兒

現代美國天體學家卡爾.薩根 (Carl Sagen, 1934-1996)凝視那張「暗淡藍點」(Pale Blue Dot, 1990) 的照片時,曾寫下震撼人心的話語:「再看看那個小點,那就是這裡,那就是家,那就是我們。在它上面,每一個你愛的人,每一個你認識的人,每一個你聽說過的人,每一個曾經存在的人,都在那裡度過了他們的一生。」 這段話不僅僅是對地球渺小的描述,更是對人類存在處境的深刻洞察──我們都是宇宙孤兒,漂泊在無垠星海中的一粒塵埃上。

當航行者一號(Voyager 1)從64億公里外回望地球時,我們的家園僅僅是「一粒懸浮在陽光束中的塵埃微粒」。薩根深深感嘆:「我們的姿態,我們想像中的自我重要性,我們在宇宙中擁有某種特權地位的錯覺,都受到這個暗淡光點的挑戰。」 然而,這種宇宙視角並非要貶低人類,而是要讓我們學會謙遜與敬畏。正如薩根所言:「對我來說,它強調了我們更加善待彼此、保護和珍惜這個暗淡藍點──我們唯一知道的家園的責任。」

在這個浩瀚的宇宙劇場中,地球只是一個微不足道的舞台,而我們每個人不過是這舞台上短暫演出的演員。然而,正是這份渺小與短暫,讓我們的存在變得如此珍貴。我們是「宇宙認識自己的方式」,是在星塵中誕生意識與愛的奇蹟。薩根提醒我們:「我們是15億年宇宙演化的遺產」,我們有選擇的自由──要麼「增進生命並認識創造我們的宇宙」,要麼「在無意義的自我毀滅中揮霍我們150億年的遺產」。

作為宇宙孤兒,我們沒有天父的庇護,沒有來世的承諾,只有彼此的陪伴和有限的時光。但正是在這種孤獨中,我們發現了最深刻的自由──自由去愛,自由去創造,自由去為這個寂靜的宇宙賦予意義。我們不需要神的恩典來證明自己的價值,我們就像佛教所說的蓮花,從淤泥中綻放,不因淤泥而玷污,反而因為自己的努力與堅持而散發出純潔的芬芳。

佛教的空性智慧──在無神的宇宙中發現慈悲

佛教為我們提供了一個絕佳的範例,說明如何在沒有造物主的宇宙中建立深刻而富有同情心的人生哲學。佛陀從未聲稱存在一個全能的創造者神,相反,他明確否定了這種觀念。在《梵網經》中,佛陀描述了某些天神如何錯誤地認為自己是「偉大的梵天,征服者,不被征服者,全見者,全能者,主宰,造物者和創造者,一切已有和將有之父」。佛陀將這種認知視為一種錯誤的見解,源於對宇宙真實運作方式的無知。

這種非神論的立場並不意味著佛教是冷漠或虛無的。相反,佛教教導我們培養慈悲,這是一種「智慧的、發自內心的動機,旨在緩解他人的痛苦、悲傷和苦難」。這種慈悲不需要神的命令或恩典,它完全源於我們對其他眾生苦難的深刻理解和同情。佛教的慈悲觀念是如此美麗和純粹:「正如母親會冒著生命危險保護她唯一的孩子,同樣地,培養對一切眾生無限的愛心。讓你無邊的愛的思想遍及整個世界。」

佛教最深刻的教導之一是「空性」,這個概念經常被誤解為虛無主義。然而,正如一行禪師所說:「空性意味著空無自性──但在其他一切的豐盛中……正是因為空性,一切才成為可能。」 空性不是說什麼都不存在,而是說一切現象都沒有獨立的、永恆的本質。這個教導是解放性的,不是毀滅性的。當我們理解到「我」這個概念只是一個不斷變化的過程,而不是一個固定不變的實體時,我們反而獲得了巨大的自由──自由去創造、去改變、去成長。

想像一下,如果我們真的有一個永恆不變的「本質」或「靈魂」,那我們豈不是被困在這個本質中,永遠無法超越自己?但空性告訴我們,我們每一刻都在重新創造自己,每一個當下都是一個新的開始。這是多麼令人振奮的消息!佛教的「緣起」理論為我們提供了一個不需要造物主的宇宙觀:「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅。」 一切現象都是相互依賴、相互條件化的,沒有什麼是獨立存在的。

這種相互依存的觀點比任何造物主的概念都更加美麗和深刻。它告訴我們,我們不是宇宙中孤立的個體,而是這個巨大網絡中不可分割的一部分。你的存在影響著我,我的存在影響著你,我們都與這個宇宙中的每一顆星星、每一朵花、每一滴雨水緊密相連。一行禪師用三根相互支撐的蘆葦來比喻這種相互依存:「三根切斷的蘆葦只有相互倚靠才能站立。如果你拿走一根,另外兩根就會倒下。」 這就是宇宙的真相──一切都在互相支持、互相依賴的美妙舞蹈中。

儒家的人文理想──在世俗中發現神聖

儒家思想為我們展示了另一種不依賴人格神的深刻精神傳統。孔子所說的「天」,不是西方意義上的上帝,而是一種非人格化的宇宙創造力。這種天「是一種仁慈但狂野的宇宙創造力量,沒有任何人類學意義上的目的」。儒家的「天」更像是一種自然而然的創造過程,它「缺乏基督教上帝的『能動性』特徵。天的創造是自發的、自然的」。這種觀念讓我們看到,宇宙的創造力不是外在於世界的,而是內在於世界本身的。我們人類作為這種創造力的體現,也擁有了同樣的創造潛能。

孔子曾說:「天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?」 這句話多麼美麗地表達了天的本質──它不需要言語,卻通過四季的運行、萬物的生長來展現其偉大。這不是一個會發號施令的神,而是一種默默運作、生生不息的宇宙力量。儒家思想的核心是「仁」這個概念,它經常被翻譯為人道主義、仁愛或人性。仁不是神賜的恩典,而是人類天生具有的潛能。孟子說:「仁,人心也」──仁就是人的本心,是使我們成為真正人類的品質。

更深刻的是,「仁」這個字在中文中與「人」同音。這不是偶然的──它暗示著成為一個有仁德的人就是成為真正的人。當孔子的弟子問什麼是仁時,孔子回答:「克己復禮為仁」──通過自我修養和對他人的關愛來實現人性的圓滿。仁的精神體現在儒家的黃金法則中:「己所不欲,勿施於人」。這個道德原則不需要神的啟示,它完全基於人類的同理心和理性思考。當我們能夠設身處地為他人著想時,我們就自然而然地知道什麼是對的、什麼是錯的。

儒家思想被學者稱為「宗教人文主義」,而不是「世俗人文主義」。它「將世俗視為神聖,通過將精神價值注入土地、身體、家庭和社區」。這意味著我們不需要逃離這個世界去尋找神聖,神聖就在我們的日常生活中,就在我們與家人的相處中,就在我們對社會的貢獻中。儒家的理想是「內聖外王」──內在培養聖人的品德,外在承擔治理世界的責任。這種理想告訴我們,個人的精神修養和社會責任是不可分割的。我們通過服務他人、改善社會來實現自己的精神昇華,同時通過精神修養來更好地服務社會。

佛洛依德的心理剖析──宗教作為集體的幻覺

現代心理分析創始人佛洛依德 (Sigmund Freud, 1856-1939)在《幻妄的未來》中對宗教進行了深刻的心理分析,他將宗教定義為「由人類最古老且迫切的願望所構成的幻覺」。佛洛依德認為,宗教觀念是「某些教義、關於外在和內在現實的事實和條件的斷言,它們告訴人們一些他們自己沒有發現的事情,並要求人們相信它們」。

佛洛依德解釋說,宗教概念通過三種方式傳播並要求我們的信仰:「首先,因為我們的祖先已經相信它們;其次,因為我們擁有從古代傳下來的證據;第三,因為完全禁止質疑它們的真實性」。從心理學角度來說,這些信仰呈現出願望實現的現象,是「人類最古老、最強烈、最迫切願望的實現」。

在《文明及其不滿》中,佛洛依德進一步論述了宗教在文明中的作用。他指出,文明要求個體抑制其本能衝動,特別是攻擊性和性慾,以維持社會秩序。這種抑制產生了內在衝突和罪惡感,而宗教便成為緩解這種心理張力的機制。佛洛依德將宗教比作「集體強迫症」,既診斷其病理特徵,又理解其安撫作用。

佛洛依德認為宗教源於幼年對父親的依戀和對自然力量的恐懼。成年後,人們將這種依戀投射到「天父」身上,藉由宗教儀式和教義來安撫內心的焦慮。他寫道:「這種情況並不新奇。它有一個幼兒時期的原型,實際上只是這個原型的延續。因為曾經有一次,人們發現自己處於類似的無助狀態:作為一個小孩子」。

然而,佛洛依德並非簡單地否定宗教。他承認「幻覺不一定是虛假的」,並舉例說一個中產階級女孩幻想王子會娶她,雖然不太可能,但並非不可能。其基於願望的特質使其成為幻覺。佛洛依德相信,隨著科學理性的普及,宗教將逐漸式微,但他也認識到宗教滿足了人心深處對歸屬與庇護的需求。他希望人類能在揭穿幻覺後,仍能尋覓新的心靈支柱。

伯特蘭·羅素的理性之劍──為何我不是基督徒

1927年3月6日,在倫敦巴特西(Battersea)市政廳,英國哲學家羅素(Bertrand Russell, 1872-1970)面對數百名聽眾發表了著名的演講《我為什麼不是基督徒》。羅素開宗明義地說:「當我告訴你們為什麼我不是基督徒時,我必須告訴你們兩件不同的事情:首先,為什麼我不相信上帝和不朽;其次,為什麼我不認為基督是最好和最聖明的人。」

羅素系統性地駁斥了神學論證。對於第一因論,他反問:「如果一切都必須有原因,那麼上帝也必須有原因。」 這個簡潔有力的反駁揭示了第一因論的內在矛盾。對於自然法則論,羅素指出量子力學的不確定性原理已經顛覆了「必須有立法者」的假設。

關於設計論,羅素認為進化論和世界上存在的苦難削弱了「完美設計者」的可信度。他尖銳地指出:「你們可以採用某些諾斯底派的觀點──我經常認為這是一個非常合理的觀點──事實上,我們所知道的這個世界是魔鬼在上帝不注意的時候創造的。這有很多道理,我不打算反駁它。」

對於道德論,羅素質疑如果善惡僅僅依賴於神的意志,那麼道德就會淪為任意性。他說:「如果你要說『這是好的,因為上帝希望它』,那麼你就面臨著這樣的困境:上帝是否希望它是因為它是好的,還是它是好的僅僅因為上帝希望它?」

羅素更進一步批評了宗教對道德進步的阻礙作用。他寫道:「我故意地說,基督教作為其教會組織的宗教,過去是現在仍然是世界道德進步的主要敵人。」 他指出,歷史上宗教權威越高的時期,往往伴隨著更多的殘酷和不公:「在所謂的信仰時代,當人們真正相信基督教的完整性時,有宗教裁判所及其酷刑;有數百萬不幸的婦女被當作女巫燒死;以宗教的名義對各種人實施各種殘酷行為。」

羅素呼籲人類以勇氣和科學為舵,以愛心為帆,在世俗的海面上開闢新的航道。他認為「恐懼是宗教之母」,並提倡建立基於理性和同情心的世俗倫理體系。羅素的智識誠信原則是「根據證據來決定爭議問題的習慣,或者在證據不確定的地方讓它們保持未決狀態」。

休謨的懷疑之光──自然宗教對話錄

蘇格蘭哲學家休謨 (David Hum, 1711-1776) 在《自然宗教對話錄》中通過三個角色的對話──德米亞(Demea)、菲洛(Philo)和克萊安忒斯(Cleanthes)──探討了神的存在和本質問題。休謨於1750年開始寫作此書,但直到1776年臨終前才完成,並於1779年死後出版。

在對話中,三個角色代表不同的宗教哲學立場。德米亞代表宗教正統派,堅持我們無法通過理性認識神的本質,因為神本質上超越了人類理解能力。菲洛作為哲學懷疑論者,同意德米亞關於神不可知的觀點,並為此提供了最有說服力的論證。克萊安忒斯則主張經驗有神論──認為我們可以通過自然提供的證據來認識神。

克萊安忒斯基於設計論建立其信仰。根據這個論證,宇宙的複雜秩序和美麗只能通過假設存在一個智慧設計者(即神)來解釋。這個論證通過類比推理工作:(1)世界類似於精密調校的機器;(2)我們知道的所有機器都是由智能(人類智能)創造的;(3)因此,世界也必須由智能(神聖智能)造成。

然而,菲洛對這種類比提出了深刻的質疑。他批評「世界如時鐘」的比喻過於武斷──我們從未觀察過宇宙的誕生,如何能推定設計者的存在?菲洛指出,我們對宇宙創造的經驗極其有限,不足以支持如此宏大的推論。

在《論奇蹟》中,休謨提出了另一個重要論證。他認為,與違反自然法則的「奇蹟」相比,人證出錯更為常見,因此理性永遠不會選擇相信奇蹟。休謨寫道:「沒有任何奇蹟的證詞足以確立奇蹟,除非證詞是這樣的,它的虛假性比它試圖確立的事實更奇蹟般。」

休謨的懷疑主義並非絕對否定神的存在,而是強調在證據不足的情況下保持智性謹慎。他的結論是,我們既不能證明神的存在,也不能證明神的不存在,因此最明智的態度是承認我們的無知。正如他在《自然宗教對話錄》結尾所暗示的,關於神性的爭論可能永遠無法得到確定的答案。

(待續)

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。