為什麼要讀歷史? (下)

第十八封信 18.2

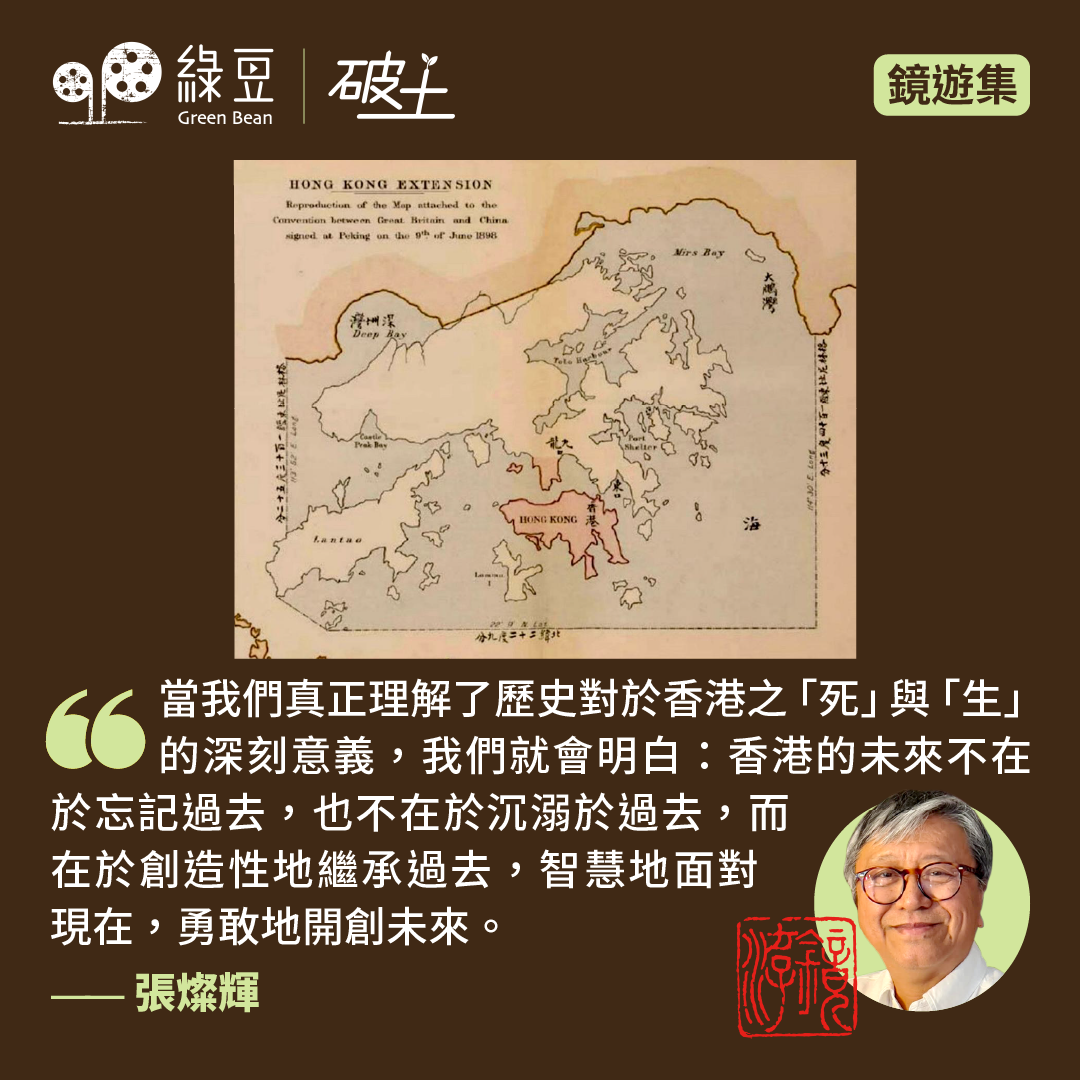

歷史理解對「香港之死」的深刻意義

當我們說香港已經「死亡」時,我們並不是在談論一座城市的物理消失,而是在警示一種更深層的危機:如果我們不理解香港歷史中的核心張力和獨特價值,就無法真正把握香港的身份特質與未來走向。這種「死亡」是文化的死亡、記憶的死亡、身份認同的死亡。

而當我們談論歷史理解對於此刻的意義時,我們無法迴避2020年《港區國安法》的頒布。這條法律像一道分水嶺,將香港徹底推向了一個新的歷史階段,它不僅僅是法條的改變,更是對香港百年來所建立的自由、法治與獨特身份的根本性毀滅。在這個毀滅之後,歷史理解的意義變得前所未有的沉重與迫切,它分裂成兩種截然不同卻又血脈相連的追問:

對於那些流亡海外、散落全球的「無家自由」的香港人而言,歷史是他們維繫身份認同的最後一根紐帶。在陌生的土地上,他們失去了熟悉的家園,但恰恰是通過不斷回溯與講述香港的故事——從開埠的漁村到國際金融中心,從六七暴動、雨傘運動再到2019的抗爭,他們才能在漂泊中確認自己「是誰」。歷史給了他們一種精神上的家園,一種超越地理界線的歸屬感。理解香港為何會走到今天這一步,理解那份自由與法治是如何在歷史的長河中被先輩們一點一滴爭取而來,這份理解本身就成為了一種抵抗遺忘、拒絕被定義的行動。歷史,是他們在無家狀態下的自由宣言。

而對於那些選擇或不得不留下來,「有家悲痛」的香港人來說,歷史則是一種內在的、無聲的見證與慰藉。在一個熟悉但日益陌生的城市裡,昔日的自由空氣變得稀薄,公開的討論成為禁忌。在這種巨大的悲痛與壓抑中,理解歷史成為了一種精神上的避難所。回望過去,他們能從歷史的連續性中找到力量,明白此刻的苦難並非終點,而是漫長歷史鬥爭中的一個節點。他們在日常生活中的每一個微小堅持——堅持說粵語、用繁體字、紀念那些被遺忘的日子——都成為了對抗歷史斷裂的行動。歷史讓他們在有形的家中,為自己保留了一片無形的、不被侵犯的精神領地。歷史,是他們在悲痛中的沉靜守望。

這兩種截然不同的處境,「無家自由」與「有家悲痛」,共同指向了一個核心:唯有深刻的歷史理解,才能讓我們在毀滅之後,無論身在何方,都能找到繼續前行的意義與勇氣。

特殊的歷史實驗場

香港的歷史是一部複雜的殖民史、移民史、東西文化交匯史。從1842年《南京條約》簽訂開始,香港就成為了一個特殊的歷史實驗場:在這裡,華夏文化的深厚傳統與西方文明的現代制度相遇;大陸的政治動盪與島嶼的相對穩定形成對比;傳統的家族社會與現代的商業社會並存發展。理解這段歷史對於香港的未來具有三重重要意義:

身份認同的危機與重構:如果香港人忽略了自己作為東西方文化交匯點的歷史特色,就可能陷入文化失根的困境。一個不了解自己歷史的群體,很難在全球化的浪潮中保持自己的獨特性。但同時,對歷史的理解也不應該成為一種封閉的懷舊,而應該成為創造性地面對未來挑戰的資源。香港人需要在理解自己殖民地經驗的基礎上,創造性地思考如何在「一國兩制」的框架下實現自己的價值追求。

政治選擇的智慧與盲點;只有深入理解1997年以來的政治發展脈絡,才能真正把握今日香港政治爭議的複雜性。香港的政治問題不是簡單的「民主vs專制」,而是涉及法治傳統、公民社會、經濟發展模式、文化認同等多重因素的複雜互動。歷史的理解可以幫助我們避免簡化的政治判斷,在承認複雜性的基礎上尋找建設性的解決方案。

語言與文化的傳承與創新:粵語、繁體中文、香港的獨特地名、茶餐廳文化、粵語流行音樂……這些都是承載香港歷史記憶的文化符號。它們不僅僅是「傳統」,更是香港人創造性地回應歷史挑戰的成果。理解這些文化符號的歷史形成過程,可以幫助我們思考如何在變化的時代中創造性地傳承和發展香港文化。

讀懂香港歷史,不只是為了緬懷過往的輝煌或反思曾經的苦難,而是為了讓香港這個獨特的「此在」能夠在理解自身歷史的基礎上,以更加清醒和自信的姿態面對未來的挑戰。歷史不是包袱,而是翅膀;不是枷鎖,而是指南針。

記憶、遺忘與身份認同的辯證關係

在討論歷史理解的重要性時,我們不能忽視一個根本性的問題:記憶與遺忘的辯證關係。不是所有的歷史都需要被記住,也不是所有的記憶都有助於健康的身份認同。一個成熟的社會和個體,需要學會選擇性地記憶和遺忘。

香港社會在這方面面臨著特殊的挑戰。一方面,殖民地的歷史經驗讓香港人形成了獨特的文化認同和政治期待;另一方面,回歸後的政治現實要求香港人調整自己的身份認同和政治立場。在這種情況下,什麼樣的歷史記憶應該被保留?什麼樣的歷史包袱應該被放下?這不僅是個人的問題,也是整個社會必須面對的集體選擇。

伽達默爾的詮釋學為我們提供了思考這個問題的重要視角。他強調,真正的歷史理解不是簡單地重複過去,而是在與過去的對話中創造新的理解。這意味著,對歷史的理解本身就是一個創造性的過程。我們不是過去的奴隸,也不是傳統的機械複製者,而是在繼承傳統的基礎上創造新傳統的歷史主體。

對於香港而言,這種創造性的歷史理解尤其重要。香港人需要在理解自己殖民地歷史的基礎上,創造性地思考如何在新的政治框架下實現自己的價值追求。這不是簡單地「告別」殖民地歷史,也不是盲目地「回歸」某種想像的傳統,而是在深入理解歷史複雜性的基礎上,創造性地構建適應新時代的身份認同和文化表達。

歷史教育與批判思維的培養

明慧,談到歷史理解的重要性,我們不能不提及歷史教育的問題。真正的歷史教育不是灌輸標準答案,而是培養批判性思維和獨立判斷能力。海德格和伽達默爾的哲學都強調,理解是一個主動的、創造性的過程,需要理解者的積極參與和批判反思。

在香港的語境下,歷史教育面臨著特殊的挑戰。如何在政治敏感的環境中進行客觀的歷史教育?如何在不同的政治立場之間找到理解的可能性?如何培養學生獨立思考的能力,而不是簡單地接受某種政治正確的觀點?

這些問題沒有標準答案,但海德格和伽達默爾的哲學為我們提供了思考的方向。真正的歷史理解需要我們具備以下幾種能力:

時間意識:理解歷史事件的時間性特徵,既不用當代的標準簡單地判斷過去,也不讓過去的偏見束縛當下的思考。

對話精神:願意與不同的觀點進行真誠的對話,在對話中檢驗和修正自己的觀點。

批判思維:對任何聲稱絕對真理的觀點保持警惕,同時也不陷入相對主義的泥沼。

創造性理解:在理解傳統的基礎上,創造性地回應當代的挑戰。

個體存在與歷史傳承的統一

最後,我想回到海德格哲學的一個核心主題:個體存在與歷史傳承的統一關係。每個人都是獨特的個體,有自己的生活經歷、情感體驗和價值追求。但同時,每個人也是歷史的產物,承載著特定的文化傳統和社會記憶。

這種個體性與歷史性的統一,在香港人的生活中體現得特別明顯。一個香港人可能會說:「我是香港人,也是中國人」,或者「我是中國人,但更認同香港」。這種複雜的身份表達反映了個體在特定歷史條件下的自我理解和自我選擇。

海德格告訴我們,這種複雜性不是問題,而是人類存在的基本特徵。我們每個人都必須在被投擲的歷史情境中,通過自己的選擇和行動來塑造自己的身份。這種塑造過程既受到歷史條件的限制,也具有開創未來的可能性。

對於香港人而言,理解這種個體性與歷史性的統一特別重要。他們需要在尊重自己獨特經歷的基礎上,理解自己所承載的歷史傳統;同時也需要在理解歷史傳統的基礎上,創造性地表達自己的個體性。這不是一個一勞永逸的過程,而是需要在每個歷史時刻重新進行的創造性工作。

結語:與歷史共舞,與時間為友

親愛的明慧,當我寫到這裡時,窗外的夕陽已經完全沉入地平線,夜幕開始籠罩大地。但正如海德格所說,人類的時間不是自然的時間,而是充滿意義的歷史時間。在這個意義上,夕陽的西沉不是結束,而是一天歷史向另一天歷史的過渡。

回到你最初的問題:「為什麼要讀歷史?」現在我可以更完整地回答:讀歷史,就像與過去的靈魂對話,更是與未來的自己攜手同行。通過海德格的時間性結構,我們看到自己如何在「被投擲的過去」「選擇的現在」「投射的未來」中起舞;通過伽達默爾的詮釋學,我們體會到理解是雙向的對話,也是無止境的追問。

歷史不是博物館裡的陳列品,而是流淌在我們血液中的生命力量。它既是我們身份認同的根基,也是我們面對未來挑戰的資源。對於香港這樣一個歷史複雜、身份多元的社會而言,理解歷史更是尋找自我定位、建構集體認同的必由之路。

明慧,讀歷史不是為了成為過去的囚徒,而是為了成為未來的創造者。每一次對歷史的理解,都是對自我的重新發現;每一次與傳統的對話,都是對未來的重新想像。在這個意義上,讀歷史就是在參與一場跨越時空的盛大對話,與古人交流,與今人討論,與後人約定。

願你在歷史的回聲中找到屬於自己的聲音,在傳統的河流中找到屬於自己的方向。無論世事如何變化,請記住:你既是歷史的產物,也是歷史的創造者;你既承載著過去的記憶,也懷抱著未來的希望。在這種歷史性的存在中,找到屬於自己的定位,並以堅定而溫柔的步伐,走向那尚未到來但充滿可能的明日。

寫到這裡,我想起伽達默爾曾經說過的一句話:「存在能夠被理解的就是語言。」歷史就是人類用時間寫成的最宏偉的語言作品,我們每個人都是這部作品的讀者,同時也是作者。在讀與寫的互動中,在理解與創造的循環中,我們實現著自己的存在,也延續著人類的文明。

最後,讓我們記住海德格的這個深刻洞察:此在的本質就是歷史性的存在。這意味著,理解歷史不是一種學術愛好,而是實現人類本質的基本方式。在這個意義上,我們每個人都是歷史學家,都在通過自己的生活書寫歷史,都在通過自己的理解詮釋歷史。

當我們真正理解了歷史對於香港之「死」與「生」的深刻意義,我們就會明白:香港的未來不在於忘記過去,也不在於沉溺於過去,而在於創造性地繼承過去,智慧地面對現在,勇敢地開創未來。歷史是我們最好的老師,也是我們最忠實的朋友。與歷史為伴,我們永遠不會迷失方向;與時間共舞,我們永遠不會失去希望。

祝安好,願歷史的智慧與你同在,願時間的洪流載你向著光明的彼岸。

永遠關心你的,

凌漸

2025年8月

英國,聖奧本斯

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。