民族和諧

在波黑境內,有一處地方遊客稀少,但我卻特別想親眼看看,民宿主人第一句居然問我是否因公幹而來。此地名為布爾奇科(Brčko)特區,成立原由可說是情非得已。讀者先應找來「波黑分區地圖」(直接搜尋引號內文字),即看到塞族共和國及波黑聯邦之間,有一個獨特的交匯點,形成了塞族共和國東西兩部分唯一的狹窄通道。任何一族掌控此地,必然損害他方利益,有礙和平進程。

多族共存的神奇特區

1995年《代頓條約》簽訂後,各方刻意把這個地方的地位懸而未決,改由國際仲裁及協商處理。特區的成立,往往涉及外國勢力,此處亦不例外。由美國主導、聯合歐俄英等勢力,以及與當地三族協商後,特區的具體規則得以確立。根據憲法規定,布爾奇科特區擁有獨立的議會、法律及司法制度、行政權力,並非等同其他兩個政治實體,而是高度自治。轄下約八萬居民,多族共存,沒有任何一方能夠壟斷控制權。

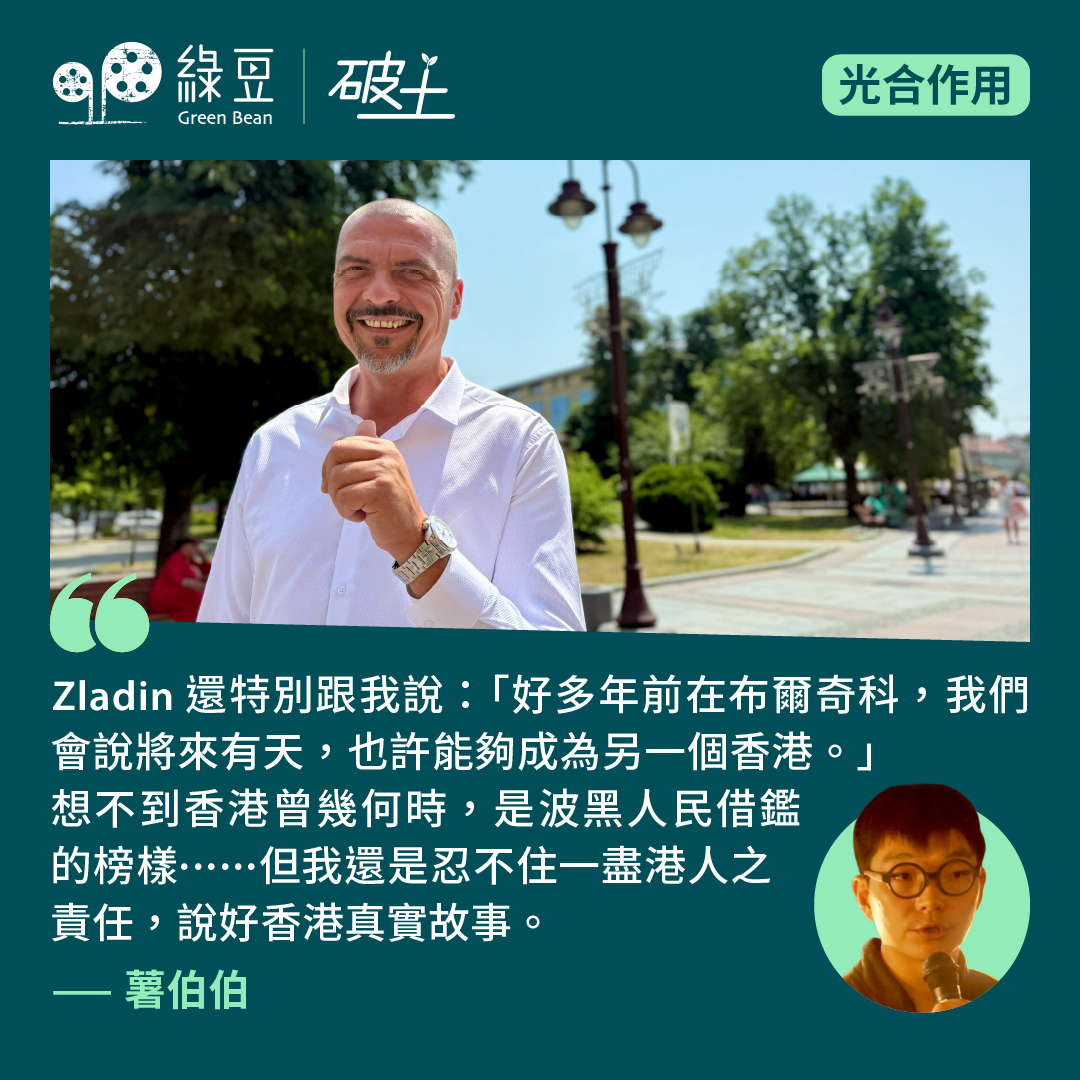

儘管共融看來刻意經營,卻正是其設計概念。我認識了從事項目發展的 Zladin,他指出教育制度是布爾奇科特區的一大優勢,能夠滿足不同族群需求,在波黑兩個實體中實屬罕見。特區學生可自由選擇修讀波語、克語或塞語,亦可選擇學習拉丁文字或西里爾文字。Zladin補充說:「歷史議題向來敏感,但這裡的教科書是各族群均能接受,部分過於敏感的議題暫且擱置。」

我問他按語言和族群分班,會否加深隔閡。Zladin 思索片刻答道:「其實剛好相反,正因這種分隔,反而更加團結。」他還舉例說:「好像我們家,本身是波斯尼亞克族人,但我的兒子最要好的兩個朋友,一個是塞族人,另一個是克族人。」而在他兒子的學校,亦沒有出現所謂「一屋簷下兩所學校」(two schools under one roof)的情況。他還提及:「最重要是,大家都覺得安全,可以自由表達信仰,和諧共處。講真,在薩拉熱窩都未必有這麼和諧。」

我後來替他拍了幾張照片,本身是波斯尼亞克族的他,刻意避開背景中克羅地亞紀念碑。他解釋說:「拍到克族紀念碑當然沒問題,但最好是同時拍到三個民族的紀念碑啦,不想給人印象偏向哪一個民族。」布爾奇科的多族共融,確實很刻意經營。

執法部門致勝之道

數年前,布爾奇科白色清真寺(Bijela Mosque of Brčko)需要重建。清真寺建於19世紀,1992 年遭塞族軍隊徹底炸毀,地基亦被夷平。及至 2001 年,重建工程才正式展開。當局早已明白工程本身敏感,但沒有勸阻,而是事先與各族領袖及居民充分溝通,並派遣由多族合組的警員,以公正持平的態度維持秩序。事件令波黑公民看到,不少爭議均可以用協商方式和平解決,成為全國榜樣。

特別值得一提,在許多經歷戰亂的國家,警隊往往成為最不受民眾歡迎的隊伍。然而在布爾奇科特區,警隊卻廣受群眾愛戴,支持率甚高。這又再次證明,執法部門只要堅持專業執行職務,不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人,總能贏得民意,而不會神憎鬼厭。

香港曾是波黑人民借鑑的榜樣

Zladin 還特別跟我說:「好多年前在布爾奇科,我們會說將來有天,也許能夠成為另一個香港。」想不到香港曾幾何時,是波黑人民借鑑的榜樣。香港特區及布爾奇科特區確有不少共通點,同樣是涉及國際協商成立及獲認可的特別行政區,但我還是忍不住一盡港人之責任,說好香港真實故事。

要說布爾奇科與香港不同之處,其中一則體現在於香港議會的效率,例如即使就《基本法》第23條立法,關係如此重大,卻可以月初刊憲,到月中完成二、三讀,兼全票通過。這種驚天動地的新香港議會效率,布爾奇科當然是望塵莫及。

照片:從事項目發展的 Zladin。

連結:https://www.patreon.com/posts/13416434

▌【Pazu薯伯伯簡介】

薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。

作者 Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu