死囚名單

在阿爾巴尼亞監控部門總部「葉之屋」,展出的不只實物,還包括大量標注為「絕密」的文件,部分沒有英文翻譯,幸好有翻譯軟件幫手,內容比實物更引人深思。

其中一份文件寫於 1985 年,長達 15 頁,經阿爾巴尼亞勞動黨中央委員會政治局在會議通過,標題為《內政部門工作運作綱要》,內容在當時屬高度機密。文件第四部分指出:「人民是內政部門力量的主要來源」,清楚說明秘密情報網絡由居民及線人組成,當中包括阿國公民、外國人及無國籍人士。

當局極力強調群眾參與,聲稱要「向人民學習」、「聽取意見與建議」,並「爭取協助以完成日常任務」。換言之,如果沒有民眾配合,整個安全系統根本無從運作。

別相信自己的襯衫

當時盛行一句話:「別相信自己的襯衫。」意思是,連自己的皮膚都不能信任,更遑論丈夫或妻子。一位曾任翻譯員的受訪者說:「我從不向丈夫打聽他的工作,最好甚麼都別知道⋯⋯萬一被抓,我寧願甚麼都不知道。」

另一句廣為流傳的諺語是:「獨處最安全,兩人需謹慎,三人同行,當即逃跑。」根據統計,當時幾乎每四名公民中,便有一人與內政部門協作。當然也有人因為拒絕出賣同伴,不當線人,離奇地墮樓身亡。

一位名叫 Fatbardha Mulleti 的教師,因家庭背景被視為「不純淨」。她在訪問中提及,有年被傳召到部門,對方說像她這種出身不好的人,唯有「合作」,才能洗脫罪名。她思量再三,不願與當局同流合污,於是推說正因自己背景不純,所以無親無故,難以說服任何人向她吐露心聲。

雖說同流合污者為數不少,有人為了一己私利,又或受威逼利誘,又或出於恐懼,甘心背叛他人;然而拒絕與當局協作者亦不在少數,有些人始終明白,在極權統治下,守護人格比保存性命更為重要。

怎能原諒一個從未感內疚的人

霍查的死亡,結束其長達四十一年的鐵腕統治,阿爾巴尼亞踏入民主化時代。過往大量秘密檔案的去向,亦成全國焦點。最終,國會於 2015 年以壓倒性票數通過法令,向受害者公開檔案資料。

不少曾經遭受迫害的人查閱文件,才驚覺昔日頻繁探訪的「朋友」,竟把自己出賣,咖啡聚會原來為了套料。這些「二五仔」大概從沒想過極權始終會垮台,自己當日所做的行徑,在有生之年會曝光於世。

詩人兼作家 Shpëtim Kelmendi 的父親曾是一名教師,被控密謀刺殺霍查,其後音訊全無。Kelmendi 一生因此飽受壓迫,曾被派往農場勞動。民主化後,有次到棋會下棋,卻遇上昔日的秘密警察。對方毫無道德包袱地說:「也許我們罪有應得,但沒有人對我們動手⋯⋯」還得意洋洋地說:「民主帶來一件好事,讓我們再次成為兄弟,可以一起下棋。」

加害者一廂情願,認為可以與被施害者「重修舊好」,Kelmendi 卻說:「也許應原諒他們,但我們又怎能夠原諒一個,從未感到內疚的人呢?」

自此,詩人沒有再踏足那個棋會 。

沉重代價

對於要否公開絕密檔案的爭議上,在阿爾巴尼亞也非全無爭議。有人主張放眼未來,不應糾纏往事。然而對於那些曾經堅守原則,拒絕合作的人,往往付出沉重代價——監禁、流放、甚至喪命。若助紂為虐者能輕易獲得寬恕,與恥辱柱擦身而過,試問又如何教導下一代怎樣恪守道德底線?

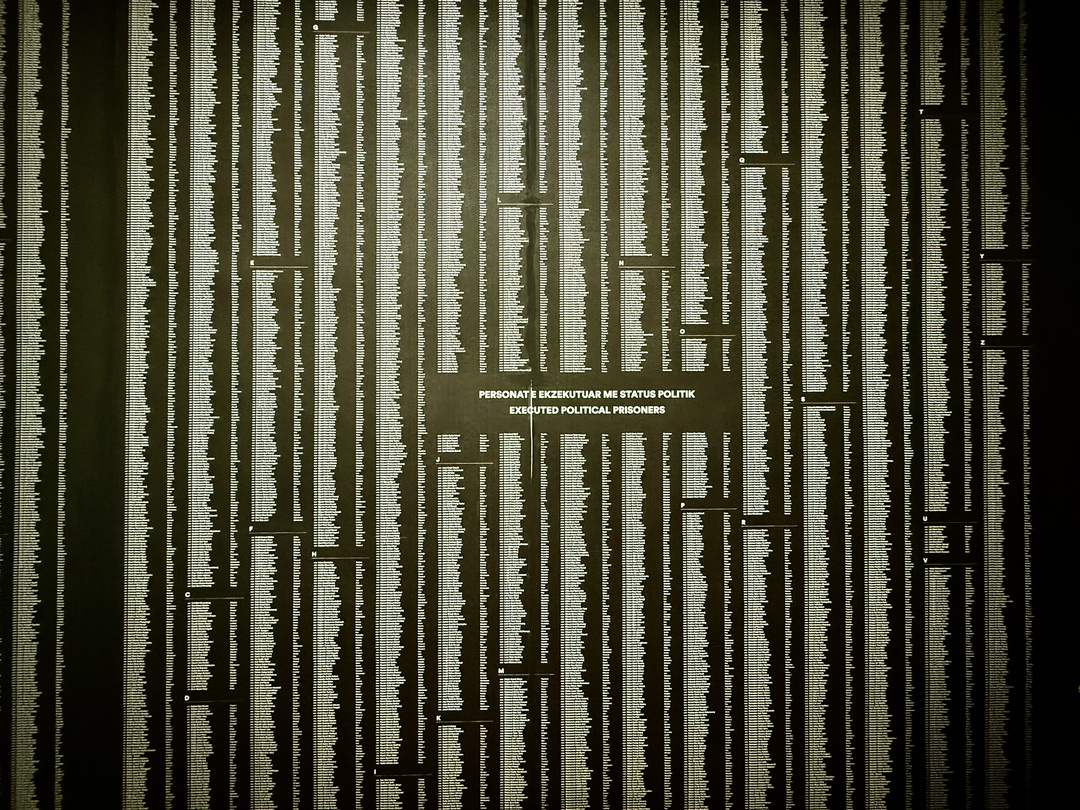

我站在展館一角,黑底白字,滿是密密麻麻的名字。一面牆是被判罪成的政治犯,另一邊則是死囚名單。望著牆上一個又一個名字,默記那段歷史中無數人的苦難。與這些受害者的名字相比,加害者口中的「寬恕」與「和解」,顯得何其荒謬無力。

走出「葉之屋」,心情沉重。行到長途汽車站,看一看時間表,剛好有一輛車程數小時的巴士,買了票,跳上車,想讓腦袋暫時放空。對阿爾巴尼亞特別有好感,但我的阿國之旅就此結束,前往北馬其頓共和國。

照片:在「葉之屋」展館中,被處決政治犯的名字。

連結:https://www.patreon.com/posts/131745262

▌【Pazu薯伯伯簡介】

「薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。

作者 Facebook: https://www.fb.com/pazukong

作者 Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu