日常練習

在巴爾幹半島旅遊,最深刻的印象,莫過於城市中隨處可見的頹垣敗瓦。戰爭雖然結束已逾三十載,但廢墟依然散落街頭巷尾,毋須刻意尋覓。有些外觀雄偉的建築,細查之下,原來昔日是商場、學校、醫院等民生設施,如今卻默默無聞,像是被時光遺忘。

說得詩意一點,它們猶如城市的紀念碑,提醒世人別忘戰爭帶來的創傷;然而現實地想,如此狀態也是無可奈何。我猜「探廢」這類旅遊活動,應該不會流行,因為廢墟太普遍,反失卻獵奇心。

巴爾幹的外地遊客,總會不自覺地追蹤戰爭的痕跡。例如在摩斯塔爾(Mostar),走過的老橋(Stari Most)是克羅地亞軍隊炸毀後重建而成。途經一座墓地,碑上的離世年份,全都定格在 1993 年。墓園不遠處還有一所種族清洗紀念館,記載著那段慘烈的歷史。

在死亡與生活之間尋求平衡

到了波黑的首都薩拉熱窩,A 半開玩笑地說:「歡迎來到地獄!」當時氣溫高達 35 度,濕度只得 24%,陽光打在身上,熱浪逼人。走到米利亞茨卡河 (Miljacka River),部分路段有樹蔭,但悶熱依舊。在 1993 年的春天,薩拉熱窩陷於圍城戰火,這條河便成了天然分隔線。塞族軍隊控制河北一端,穆斯林主導的政府軍則守著另一側。那個年代若走在河道旁,的確猶如踏進煉獄。

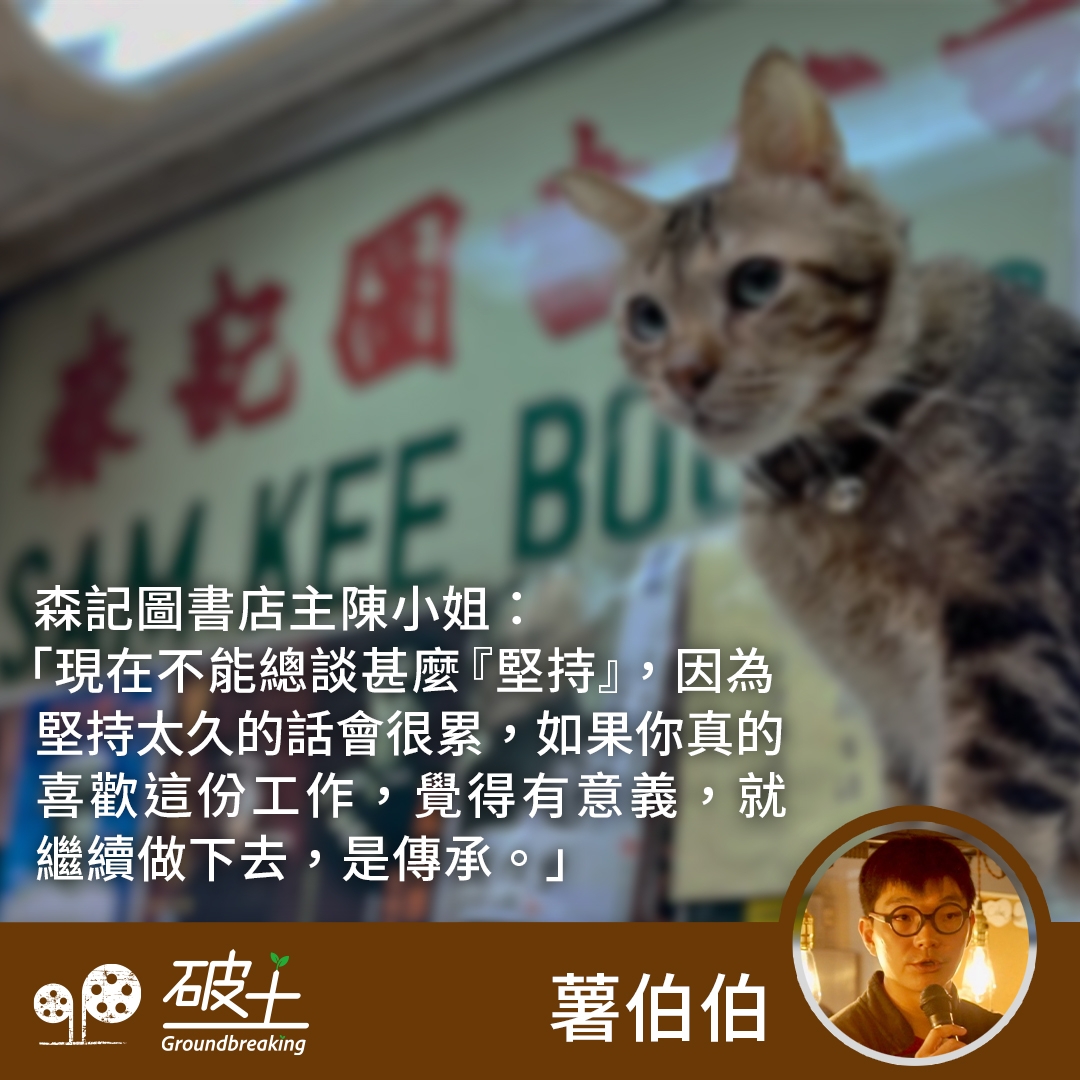

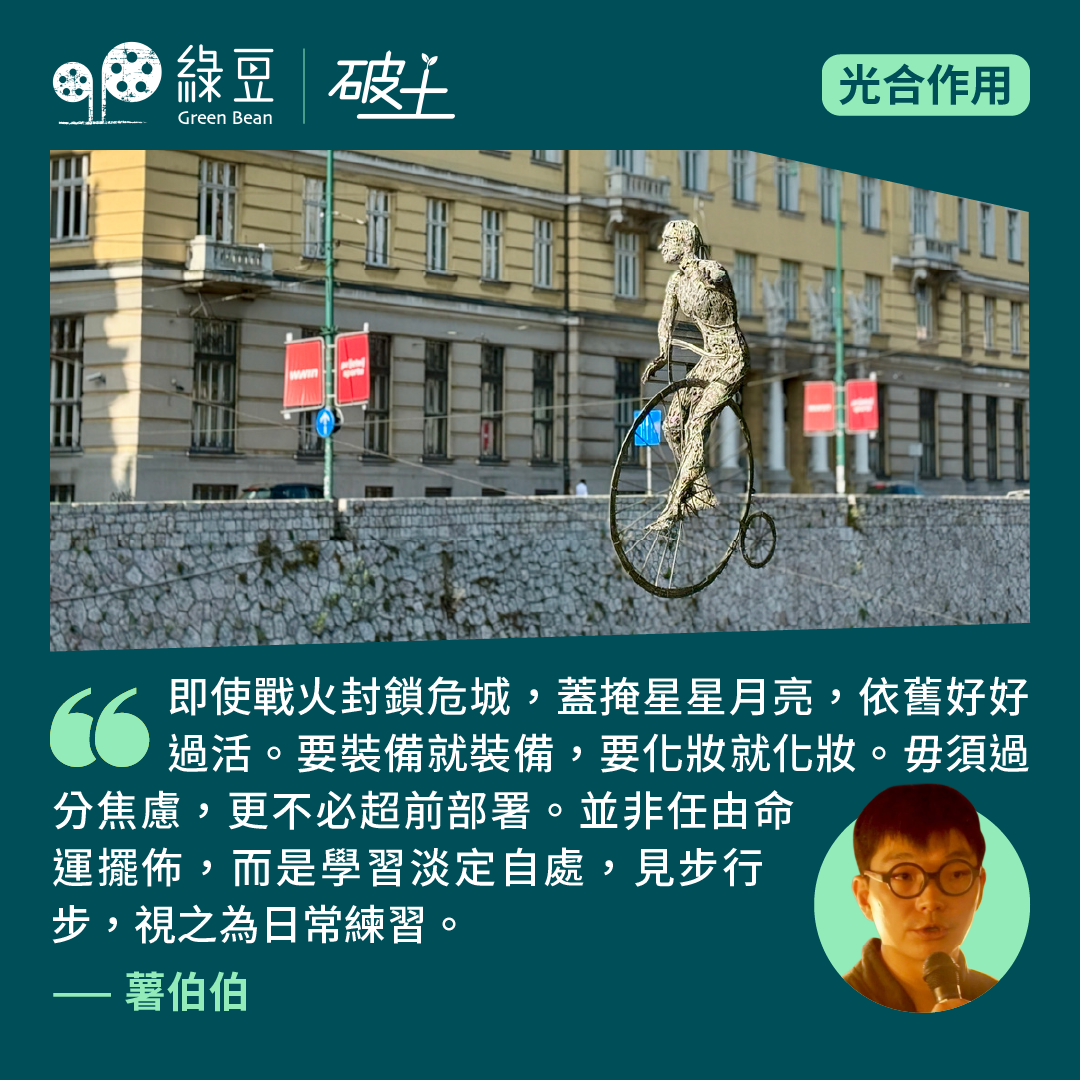

然而,就在這條分隔線上,卻懸掛著三座鐵線雕塑,兩個像是騎單車的人形,另一個呈懸浮狀態,平衡與張力並存。三件藝術裝置的創作年份,正是 1993 年。當時 29 歲的藝術家 Enes Sivac 忽發奇想,要在光天化日之下,放置藝術品,對他來說,這比吃喝還重要。

作品名為「河上平衡者」(The Equilibrists Over River),藝術家想表達的,正是如何在死亡與生活之間尋求平衡。他用作品向全世界訴說,縱使面臨極端困苦,薩拉熱窩的人們仍然堅持創作、保持尊嚴。

視苦為常

我發覺與經歷過(著)戰爭的人傾談,他們往往表現得淡然,視之如家常,與未經歷過戰爭者的想像千差萬別。或許,正因學會了視苦為常,才能撐得過來。

看過一些波黑戰爭期間的片段,有些女士在北約裝甲車後過馬路,卻依然妝容精緻、衣着得體。A 跟我說,其母正是這種女性。他回憶,自己母親在戰時依然每天上班、悉心打扮。因為處於戰亂,更要保持整齊儀容,維持日常生活的節奏,否則日子久了,人的精神很易垮掉。而且她還幽默地說:萬一不幸出事,至少在外國記者的鏡頭前,也要體面見人。

即使戰火封鎖危城,蓋掩星星月亮,依舊好好過活。要裝備就裝備,要化妝就化妝。毋須過分焦慮,更不必超前部署。並非任由命運擺佈,而是學習淡定自處,見步行步,視之為日常練習。

照片:波黑首都薩拉熱窩的米利亞茨卡河 (Miljacka River)上,藝術品「河上平衡者」(The Equilibrists Over River)。

連結:https://www.patreon.com/posts/133969887

▌【Pazu薯伯伯簡介】

薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。

作者 Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu