小丑魚的嘲笑

英倫熱浪已至,但暑假將至未至,在中小學工作的人每年這個時候都頗有度日如年之感。

正好月尾來個教師發展日,我們治療組也跟教員一同上上課,建立關係,不錯。

外來講員跟大家討論如何提升抗逆力。心想:「吓?又嚟抗逆力?我以前工作爭分奪秒身兼幾職都仍然生存,有必要嗎?!」

原來是有需要的。講員提醒大家,對著每天都新鮮的難題,每日都要求自己有耐性對待學習障礙的青年人,在他們情緒起伏時接住、硬食……我們很易情感衰竭(compassion fatigue)。有一個比喻非常入心。一個走上長命梯,向前望還有好多級才到終點,已手軟腳不聽使喚;但回頭一看、原來自己已經走了長長的一段路。

當遇到學生又「爆鑊」,當下無力,不如回頭看看,她或他十個月前剛開學時更加拒人於千里;今天我……其實見證他信任我們,所以敢於在生氣後接受我們的安慰。

「博盡於朝夕」

何止在職場,在家庭中,我也很易落入「博盡於朝夕」的狹隘想法,若當下有任何錯失、延誤也會自責不已。身邊人和子女也受了我不少閒氣。早一晚,我和女兒就因究竟參不參加一個活動而意見不合,陷入冷戰。過了半天,丈夫靜靜跟我說,他跟阿囡傾偈,知道甚麼原因令她不想參加……我聽後,好懊悔,沒有給她空間表達。

上工作坊時,轉念一想前一晚的事。其實我因一事而生女兒的生氣,並不代表她的全部。原來同時間她好想放暑假多在家整甜品給我們品嚐,所以研究不同食譜;還有翌日是運動會,我竟然跟她冷戰,而沒有為她的跳遠項目禱告和打氣!

回家,即時跟女兒道歉、抱抱。

沙底阿媽等仔

另外,翻看日記看到五年前同樣目標為本、只爭朝夕的我。那次中槍的是當時只有12歲的兒子, 我是這樣寫道:

「因為爸媽都有潛水,雖然疏於練習,但總想變成潛水耆英前,拖細路落水,培養多一種共同興趣。所以早早為剛滿12歲的天空報名考PADI Open Water資格。

只是,生活、生命本就不像我們預期。疫情來襲,七月剛好可以聽阿SIR的講課,然後出一次淺灘試水肺。雖然口說慢慢來,但作為母親,又是一個計劃狂,心想:『唉,若泳池開放便好了,少年可以如期練水肺;如果限聚放寬便好了,出海練習可以多些人氣,甚至我和老公『癡』水潛……』

結果,整個暑假唯一一次出海,我千叮萬囑、多次解釋,希望少年下水記緊步驟、一步一步練習技巧。而我,就趁此機會重温潛水技巧。但小子人在大海,因為十分緊張,以致原本以為易如反掌的反壓 (equalizing)都變得毫不容易、捏鼻子也仍是覺得耳朵怪怪的。教練慢慢教導、協助。只是當我們潛入2至3米左右,小子又表示『唔OK』。教練帶他慢慢回去水面處理面罩問題時,我就奉命留在沙底等師傅和師弟……也不知時間過了多久,在沙底像尊佛像的我見到有兩條小丑魚游過來,感覺就像牠們在取笑我:『哈!阿媽等仔啊!阿媽等仔喎!阿媽等仔噃!』

最終,少年決定中止試水,待泳池重開後,教練再引導他從可預計、沒風浪的靜止水域做好基本技巧。教練也鼓勵少年讀好書、考好筆試,待疫情緩和再來實戰。

突破安舒區所需的忐忑

慣於按自己期望一箭雙鵰、一目十行、multi-tasking的我,在上水換衫時的確有點失望。晚飯時跟少年聊天,他反而坦誠告訴我自己下海後,被個浪拋兩拋,已經甚麼也記不下了……但他又覺得海洋好神秘,很想見到多些小丑魚和其他港魚。所以,他說,又怕又想試,好矛盾啊!

他的『矛盾論』驚醒了仍然依戀原定計劃的我。原來,在少年人心中那又怕又想試的感覺,不就是突破安舒區所需的忐忑感嗎?原來,阿仔是阿仔,他不是我,他會細想自己為何憂慮、和擔心自己的擔心,但一旦按步就班地踏上,他就會將擔心逐層剝皮,然後學成了。雖然,要給他時間。而我,就仍然想爭分奪秒地一手做幾件事。

是我,需要向小子學習。

之後,少年不單常留意海洋節目或片段,也分配時間温習PADI教科書,甚至一些線上的海洋生態攝影分享,他也聽得很投入。筆試過關,他的笑靨我到這刻還記得很清楚。」

讀完,又想笑,又想喊。原來放過、欣賞別人的提醒,很快會忘記,開完竅也會再腦閉塞。應該找個玻璃樽,遇到值得欣賞別人的事、令我感動的東西,記下來、儲起來。那就不會水過鴨背,又再港媽上身……

▌[英倫筆端]作者簡介

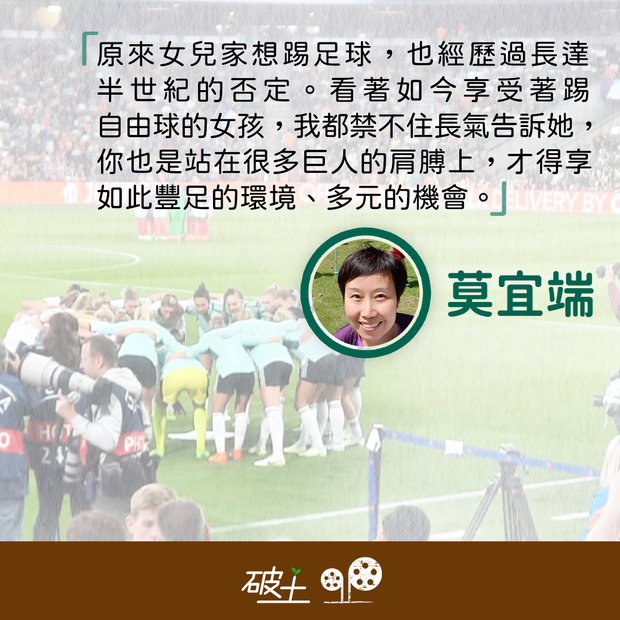

莫宜端 Zandra, 育有一子一女,與丈夫子女定居英國,英國註冊言語治療師。曾任記者、時事節目主持、政策研究員、特區政府局長政治助理。及後進修並成為言語治療師。