亞里士多德《尼各馬可倫理學》中的幸福與友誼 (上篇)

重讀經典:與人文和自然對話

經典 03 文本 自 The Nicomachean Ethics / Aristotle

《與人文對話——通識教育基礎課程讀本》第一版,2011,頁159-186

亞里士多德其人與其在西方文化中的地位

亞里士多德(Aristotle,公元前384-322年)是古希臘最偉大的哲學家之一,與其師柏拉圖(Plato)及柏拉圖的老師蘇格拉底(Socrates)並稱為西方哲學的三大奠基人。他出生於馬其頓王國北部的斯塔基拉城(Stagira),父親尼各馬可(Nicomachus)是馬其頓國王阿敏塔斯三世(Amyntas III)的御醫。這種醫學世家的背景對亞里士多德日後的學術取向產生了深遠影響,使他自幼養成重視經驗觀察和系統分類的思維習慣——這與柏拉圖偏重理形世界的傾向形成了鮮明對比。

醫學的訓練教人從具體的病症入手,觀察、分類、歸納,最後才上升到一般原理。這種方法論深深烙印在亞里士多德的哲學思維中。他不像柏拉圖那樣從永恆的理形出發,以演繹的方式推論萬物的本質;他是於從經驗世界的多樣性開始,通過細緻的觀察和分析,逐步建構起對事物本性的理解。這兩種進路的差異,在倫理學領域尤為明顯:柏拉圖追問「善的理形」是什麼,亞里士多德則追問人在具體生活中如何實現善。

公元前367年,年僅十七歲的亞里士多德前往雅典,進入柏拉圖創辦的學園(the Academy)求學。他在學園中度過了二十年的時光,先是作為學生,後來成為教師。柏拉圖稱讚他為「學園之心智」,可見其才華之卓越。然而,亞里士多德並非盲目追隨老師的思想。隨著學問日深,他在哲學方法和核心觀點上逐漸形成了自己的立場,最終發展出與柏拉圖顯著不同的哲學體系。後世常把一句名言歸於亞里士多德:「吾愛吾師,吾更愛真理」(拉丁原文 : Amicus Plato, sed magis amica veritas)。這句話的拉丁文形式最早見於中世紀文獻,但其思想淵源確實可追溯至《尼各馬可倫理學》第一卷。亞里士多德在批評柏拉圖的「理形論」(Theory of Forms)時寫道:「為了維護真理,即使必須犧牲自己最親近的東西,看來也是我們應盡的義務,尤其是作為哲學家。兩者都是我們所愛的,但虔誠要求我們把真理放在朋友之上。」

這段話值得仔細玩味。亞里士多德用的是「虔誠」(hosion)這個詞,帶有宗教意味,暗示對真理的追求具有某種神聖性。同時他又說「兩者都是我們所愛的」—— 愛老師,也愛真理。這不是冷酷的學術切割,而是在承認情感聯繫的前提下,仍然堅持理性的判斷。值得注意的是,這句話既是學術獨立精神的宣言,也流露出對老師的深厚情誼—— 正因為愛,所以不能盲從。真正的敬愛不是唯命是從,而是在思想上與對方認真交鋒。

公元前347年柏拉圖去世後,亞里士多德離開雅典,開始了長達十二年的遊歷生涯。期間他應馬其頓國王腓力二世(Philip II)之邀,擔任王子亞歷山大(Alexander)的私人教師。這位學生後來成為橫跨歐亞非三大洲的亞歷山大大帝(Alexander the Great),而師生之間的關係如何,後人所知不多,但可以想到,在那段歲月裡,哲學家與未來的征服者之間必定有過不少關於政治、倫理、人生目標的深談。一個追求智慧和德性的哲學家,與一個渴望征服世界的少年——這種組合本身就帶有某種張力。亞里士多德後來在《尼各馬可倫理學》中對政治生活的評價,或許與這段經歷不無關係。

公元前335年,亞里士多德重返雅典,在城郊的呂刻昂(Lyceum)創建了自己的學園。因其廊柱式的建築風格和教學時師生喜歡邊走邊談的習慣,這個學派被稱為「逍遙學派」或「漫步學派」(Peripatetic school)。他在此教學和研究直至公元前323年亞歷山大大帝去世,隨後因政治風波離開雅典。據說他說不願讓雅典人第二次犯下對哲學的罪過(第一次是處死蘇格拉底)。次年,亞里士多德病逝於優卑亞島的卡爾基斯。這句話透露出一種苦澀的幽默,也說明哲學與政治之間的緊張關係在古希臘是多麼真實。

亞里士多德的學術成就橫跨幾乎所有知識領域。他是邏輯學(logic)的創始人,其三段論推理體系(syllogism)統治西方邏輯學長達兩千年之久;他的形而上學(metaphysics)探討了存在的本質和第一原理,其「四因說」(the four causes)——質料因(material cause)、形式因(formal cause)、動力因(efficient cause)、目的因(final cause)——成為理解事物存在和變化的基本框架,影響了此後整個西方形上學的發展;他的自然哲學涵蓋物理學、天文學、氣象學和生物學,其中生物學著作展現了驚人的觀察力和分類能力,達爾文(Charles Darwin)曾稱讚他為生物學的真正奠基人;在政治學領域,他系統比較了158個城邦的政體,探討了政治共同體的理想形式;在詩學(poetics)和修辭學(rhetoric)方面,他對悲劇的分析和說服藝術的論述至今仍是相關領域的經典文獻。

然而,在所有這些成就中,倫理學(ethics)佔據著特殊的地位。亞里士多德將知識分為三類:理論知識(theoretical knowledge)追求真理本身,如形而上學、數學和自然科學;製作知識(productive knowledge)指導生產活動,如技藝和詩學;實踐知識(practical knowledge)則關乎人的行為和生活,指導我們如何行動才能過上美好的生活。倫理學屬於實踐知識,其目的不是純粹的理論認識,而是使人成為善人、過上幸福的生活。這一點至關重要:亞里士多德的倫理學不是為了滿足求知的好奇心,而是為了改變人的生命。讀《尼各馬可倫理學》,如果只是當作學術文獻來研究,而不同時反省自己的生活,就錯失了這部著作的根本意旨。

《尼各馬可倫理學》(Nicomachean Ethics)是亞里士多德倫理學的代表作,也是西方倫理學史上最具影響力的著作之一。這部作品以亞里士多德之子尼各馬可命名,可能是由尼各馬可整理編輯其父的講義而成。全書共十卷,系統性探討了人類生活的最高目標、德性的本質和分類、實踐智慧的作用、意志軟弱的問題、友誼的價值,以及沉思生活的意義。這部著作不僅在古代深刻影響了斯多葛學派(Stoicism)和新柏拉圖主義(Neoplatonism),更在中世紀經由阿拉伯哲學家的傳播而重新進入西方視野,成為經院哲學(Scholasticism)的核心文本。湯瑪斯‧阿奎那(Thomas Aquinas)對亞里士多德倫理學的詮釋,將其與基督教神學融合,形成了影響深遠的德性倫理學(virtue ethics)傳統。

近代以來,功利主義(utilitarianism)和義務論(deontology)成為倫理學的主流範式,亞里士多德的德性倫理學一度被邊緣化。功利主義關注行為的後果,義務論關注行為的動機和規則,兩者都傾向於把倫理學化約為行為的對錯判斷。亞里士多德的進路不同:他關注的不是「我應該做什麼」,而是「我應該成為什麼樣的人」。這個問題比前者更根本,因為一個人會做什麼,歸根結底取決於他是什麼樣的人。

二十世紀後半葉以來,德性倫理學重新復興。安斯康姆(G.E.M. Anscombe)1958年發表的〈現代道德哲學〉(”Modern Moral Philosophy”)一文是這場復興的開端,她批評近代倫理學過於依賴義務和規則的概念,主張回到亞里士多德的德性論傳統。此後,麥金太爾(Alasdair MacIntyre)、赫斯特豪斯(Rosalind Hursthouse)、努斯鮑姆(Martha Nussbaum)等人都從亞里士多德那裡汲取靈感,發展出與功利主義和康德倫理學(Kantian ethics)相抗衡的德性倫理學進路。這種復興不僅是學術史上的事件,更反映了當代人對於如何過上美好生活這一根本問題的重新關注。在技術理性主導、價值多元分化的現代世界中,亞里士多德關於幸福、德性和友誼的思考,提供了一個整全而深刻的生活智慧。

引言與文本摘要

《尼各馬可倫理學》整部書圍繞一個問題展開:人活著的最高目標是什麼?這個問題看似簡單,實則觸及人類存在的根本。我們每天忙忙碌碌,追求各種各樣的東西——金錢、地位、快樂、知識、愛情,但很少停下來問:這一切究竟是為了什麼?亞里士多德的倫理學從這個問題開始,試圖找出所有追求背後的終極指向。

亞里士多德的回答涉及兩個核心概念:幸福(eudaimonia)與友誼(philia)。這兩個希臘詞很難翻譯——eudaimonia ,不只是我們今天說的「快樂」或「滿足」,它指的是一種客觀的、圓滿的生命狀態,有時也譯作「繁盛」或「福祉」(flourishing、 well-being)。這個詞的構成本身就值得玩味:eu 意為「好」,daimon 意為「精靈」或「命運」,合起來是「有好精靈庇佑」或「命運美好」的意思。但亞里士多德對這個詞作了哲學化的詮釋,使它不再依賴於命運的眷顧,而是根植於人的理性活動。

philia 也不只是朋友之間的情誼,它涵蓋了所有基於好感和善意的人際關係,包括親子、夫妻、同胞之間的情感聯繫。現代漢語的「友誼」太窄,「愛」又太泛,都不能完全對應 philia 的含義。或許「情誼」這個詞比較接近,但也不盡然。理解這兩個概念的豐富內涵,是讀懂亞里士多德倫理學的關鍵。

本文所依據的文本節錄包含了《尼各馬可倫理學》的幾個主要部分。第一卷「生命的目標」從人類行為的目的性結構入手,論證幸福是一切追求的終極指向。亞里士多德在這裡區分了三種生活方式:享樂的生活(life of pleasure)、政治的生活(political life)、沉思的生活(contemplative life)。他認為幸福不等於財富或榮譽,甚至不等於德性(arete, virtue)本身作為一種狀態,而是靈魂依照德性的活動。這個定義極為精確:幸福不是擁有什麼,而是做什麼;不是狀態,而是活動。

第八卷專論友誼的種類,把友誼分成三種:基於效用、基於快樂、基於善。只有善人之間的友誼才稱得上完美。第九卷繼續深入:朋友之間如何相處?什麼情況下可以斷交?自愛和友愛有什麼關係?幸福生活是否必須有朋友?這些問題看似瑣碎,實則觸及人際關係的本質和人的社會性。第十卷則提出了一個令人驚訝的結論:最高的幸福在於沉思,在於對永恆真理的觀照。

讀這些文本,最強烈的感受是亞里士多德的系統性。他從目的論的分析起步,一層一層建構出完整的倫理學架構。幸福在這個體系裡不是偶然的心情起伏,而是人的本性的充分實現。友誼也不僅是幸福的外在條件,更是德性得以展開的場域——跟朋友在一起,人更容易認識自己,也更容易把德性落實到行動裡。在這個人人孤立、關係疏淡的時代,重新琢磨這些道理,格外有意思。

幸福概念的深入探討

亞里士多德的出發點很簡單:人做任何事都有目的。醫生行醫是為了健康,將軍打仗是為了勝利,商人經商是為了錢。這些目的之間有層級關係——製作馬具是為了騎馬,騎馬是為了打仗,打仗是為了保衛城邦。如果這條鏈條無限延伸下去,沒有盡頭,那所有努力都變得毫無意義。所以必定存在一個最終目標,一個不為任何其他東西而被追求、純粹為它自身而被追求的善。這個論證看似簡單,卻預設了一個重要的形上學前提:宇宙是有秩序的,人的行為是有意義的,萬事萬物都指向某個目的。

亞里士多德說,這就是幸福。

幸福有什麼特別?他指出:「榮譽、快樂、理智和各種德性,我們固然會為其本身而選擇它們……但我們選擇它們也是因為相信通過它們可以獲得幸福。相反,沒有人會為了榮譽或快樂而追求幸福。」這段話揭示了幸福在價值體系中的獨特地位。我們追求榮譽,有時是為了榮譽本身帶來的滿足感,但更多時候是因為相信榮譽能帶來幸福。我們追求快樂,有時是為了快樂本身,但也因為相信快樂是幸福的一部分。然而沒有人會倒過來說:我追求幸福是為了獲得榮譽。幸福是唯一一個永遠只為自身而被選擇的善。

幸福還有個特點:自足(autarkeia)。亞里士多德解釋:「所謂自足,並非指個人獨自生活的狀態,而是指某種善能夠使生活變得值得選擇且無所缺乏。」這個澄清非常重要。「自足」這個詞容易讓人聯想到隱士或獨居者,但亞里士多德明確排除了這種理解。自足不是說一個人躲在山洞裡獨自生活就叫自足,而是說幸福本身就能讓生活變得值得過、圓滿完整。一個幸福的人不需要再添加什麼。如果幸福還能靠別的東西來「增值」,那它就不是真正的最高善了——加上任何東西都會變得「更好」,這本身就說明原來那個不夠好。

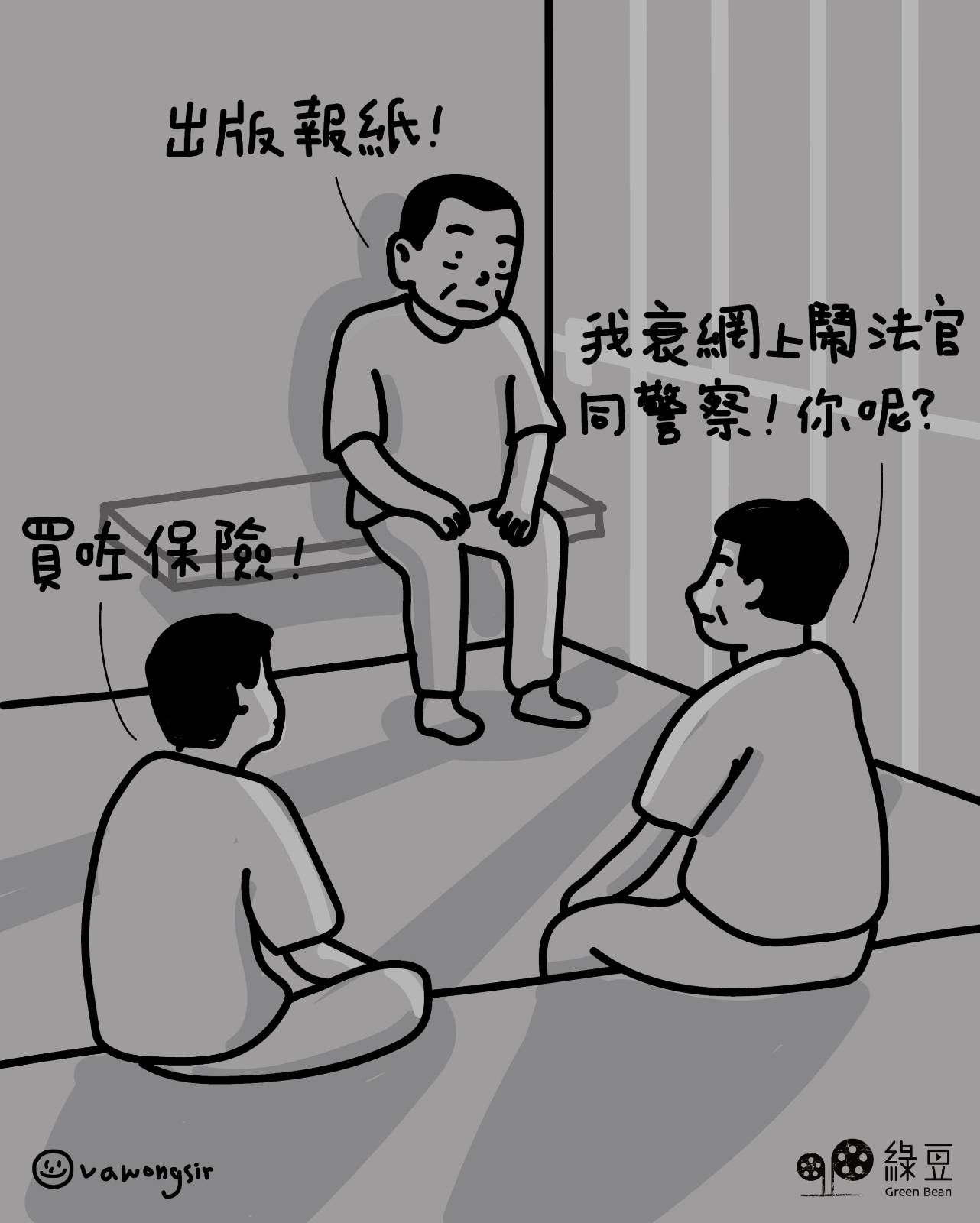

這種理解跟今天流行的幸福觀差異很大。現代人說幸福,通常指一種心理狀態:今天開心就是幸福,明天不開心就不幸福了。心理學家發明了各種量表來測量「主觀幸福感」,問你多常感到快樂,多常感到滿足。亞里士多德的幸福概念比這厚實得多。幸福不是片刻的情緒高潮,而是對整個生命的評價。判斷一個人幸不幸福,看的不是他此刻心情如何,而是他這一輩子是否活出了人該有的樣子。這就像判斷一場戲好不好,不能只看某一幕,而要看整齣戲的結構和意義。

為了把幸福講清楚,亞里士多德引入了一個概念:功能(ergon)。這個思路很直接。判斷一個豎琴師好不好,看他琴彈得怎樣;判斷一個雕刻家好不好,看他作品如何。任何有特定功能的東西,其「善」都在於功能的良好發揮。那麼人呢?人的功能是什麼?人的善在哪裡?

這個「功能論證」是亞里士多德倫理學的核心,也是最具爭議的部分。現代讀者往往會問:人真的有「功能」嗎?刀有功能,因為刀是人為了切割而製造的;豎琴師有功能,因為豎琴師是社會為了音樂而培養的。但人本身呢?人是為了什麼目的而存在的?亞里士多德的回答是用排除法:「人的功能不可能是單純的營養和生長,因為這種生命形式連植物都具有;人的功能也不是感知生命,因為馬、牛和所有動物都具有感知能力。剩下的只能是理性靈魂的活動。」這個論證的邏輯是:如果我們要找出人之所以為人的特質,就必須找出人獨有的、其他存在者沒有的能力。營養和生長?植物也有;感知?牛馬也有。排除掉這些,剩下的只有理性活動——靈魂中涉及思考和判斷的那部分。人之為人,在於這個。

但光有能力還不夠。豎琴師的善不在於「會彈琴」,而在於「彈得好」。同樣,人的善不在於擁有理性能力,而在於運用這種能力去做好的事。所以亞里士多德的結論是:「人的善,也就是幸福,是靈魂依照德性的活動,如果德性有多種,則是依照最高最完美的德性的活動。」這個定義的每一個詞都經過精心選擇:「靈魂」而非「身體」,因為人的本質在於靈魂;「依照德性」而非「擁有德性」,因為重點在於活動而非狀態;「活動」而非「狀態」,因為幸福是動態的實踐而非靜態的擁有。

這裡還有一個附帶條件常被忽略:「在完整的一生中。正如一隻燕子不能帶來春天,一天或短暫的時間也不能使人成為有福者和幸福者。」這個比喻極為生動。春天不是一隻燕子帶來的,而是許多跡象累積的結果。同樣,幸福不是一天的好運或一時的成就,而是一生的德性活動。這意味著我們不能在一個人生命結束之前就輕易判斷他是否幸福——因為後來發生的事可能會改變整個圖景。

人們實際上追求什麼樣的生活?亞里士多德考察了三種。

大多數人選擇享樂。把快樂當成幸福,追求感官滿足和物質享受。亞里士多德對此頗為不屑:「這種對快樂的偏好顯示了一種奴性,因為這實際上是選擇了一種牲畜般的存在。」話說得重,但他的意思是:如果人生目標僅僅是吃喝玩樂,那人就放棄了自己最獨特的能力——理性。牛羊也會吃喝,也會感受快樂和痛苦,如果人只追求這些,那人跟牛羊有什麼區別?

有教養的人和從政者追求榮譽。這比享樂高級一些,但也有問題:「榮譽似乎更多地依賴於授予者而非接受者,我們本能地認為幸福應該是屬於自己的、不易被剝奪的東西。」這個觀察很敏銳。榮譽來自別人的評價,不在自己手裡——今天受人尊敬,明天可能被人唾棄。群眾是善變的,今天捧你上天,明天踩你入地。把幸福建立在這麼不穩定的基礎上,未免太冒險了。

但即使是德性本身,如果只是作為一種性格傾向而存在,也還不夠:「一個人可能擁有德性卻終身沉睡,或者雖然擁有德性卻遭受最大的不幸和痛苦。除非有人為了維護某種悖論,否則不會稱這樣的人為幸福。」這是一個思想實驗。想像一個人擁有所有美德——正義、勇敢、節制、智慧——但終身昏迷,或者一輩子遭受極大的痛苦和不幸——我們會說他幸福嗎?恐怕不會。這說明幸福需要的不僅是德性的傾向,更是德性的現實活動。

至於商人的生活,亞里士多德根本不把它當回事:「財富顯然不是我們所尋求的善,因為它僅僅是獲取其他東西的手段。」金錢本身不能使生活變得值得選擇,它的價值完全在於能夠換取其他真正有價值的東西。財富只是工具,拿來換取其他東西的手段。把手段當目的,是根本性的糊塗。這個批評在今天的商業社會中尤其值得深思。

亞里士多德的幸福觀有兩點特別值得注意。一是客觀性。幸福有客觀標準,這標準就是人的本性和功能。一個人幸不幸福,不是他自己說了算。「我覺得幸福就是幸福」在亞里士多德這裡行不通。標準在那裡擺著,不會因為你的主觀感受而改變。二是活動性。幸福是活動,不是狀態。就像生命的本質在於持續的感知和思考,幸福的本質也在於持續的德性活動。這意味著幸福不是一勞永逸的事,不是拿到手就永遠保有的獎章。幸福更像動詞而不是名詞:你不能「擁有」幸福,只能「實踐」幸福。每一天、每一刻都要去做。

當然,這不是說外在條件完全不重要。亞里士多德承認,幸福需要某些外在善作為條件。適度的財富、健康的身體、真誠的朋友、良好的社會地位——缺了這些,德性活動很難充分展開。極端的貧困、長期的疾病、完全的孤立,都會妨礙幸福生活。亞里士多德走的是中間路線:既不認為幸福完全依賴外在條件,也不認為幸福跟外在條件毫無關係。外在善是必要的,但核心還是德性活動。

友誼概念的深入探討

在探討了幸福的本質之後,亞里士多德轉向友誼的主題。這種轉變並非偶然,因為友誼與幸福有著內在的聯繫。亞里士多德開宗明義地指出:「友誼是一種德性或涉及德性,並且對於生活而言是最必要的。」這個論斷立即將友誼提升到了極其重要的地位。注意他的措辭:友誼「是一種德性或涉及德性」——他沒有斷言友誼就是德性,但也沒有把它排除在德性之外。

為什麼友誼如此必要?亞里士多德從一個反事實假設開始論證:「沒有人會選擇在擁有所有其他好東西的情況下卻沒有朋友的生活。」這是一個訴諸直覺的論證。試想一個人擁有財富、權力和榮譽,但沒有任何朋友——沒有人跟他分享喜悅、沒有人在他困難時伸出援手、沒有人真心關心他而不是他的財富和權力。這樣的生活,即使物質上應有盡有,也是空虛的、不值得過的。

友誼在人生的不同階段都是必需的:「年輕人需要朋友來避免錯誤,老年人需要朋友來照顧他們,彌補因衰老而無法獨自完成的事情,正當盛年的人需要朋友來共同實現高尚的行為。」這段話描繪了友誼在整個人生週期中的功能。亞里士多德引用荷馬(Homer)的詩句「二人同行」來說明,有朋友陪伴時,人們更容易看到機會並採取行動。這不只是說人多力量大,而是說在朋友面前,人的能力本身會得到提升。

從政治的角度看,友誼的重要性更加明顯:「友誼似乎是維繫共同體的紐帶。立法者重視友誼甚至超過正義,因為友誼能消除派系鬥爭,而派系是敵對的表現。朋友之間不需要正義,但僅僅正義的人仍然需要友誼的品質。」這話乍聽有點奇怪——正義不是最重要的嗎?但亞里士多德的意思是:如果人們真正是朋友,就不需要正義來調節他們的關係,因為朋友不會想佔對方便宜。但如果人們只是正義,沒有友誼,社會仍然是冷冰冰的。友誼不僅是私人關係,也是公共秩序的基礎。

亞里士多德對友誼進行了著名的三分法,根據友誼的動機或基礎將其分為三種類型。

基於效用的友誼是建立在相互利益之上的:「在這種友誼中,朋友之所以相愛,不是因為對方本身的品質,而是因為能從對方那裡獲得某種好處。」商業夥伴、同事、某些鄰居之間的關係往往屬於這一類。這種友誼最常見於老年人之間,因為他們追求的不是快樂而是利益。這種朋友通常不會花很多時間在一起,因為他們彼此喜歡只是因為有希望從對方那裡獲得好處。一旦利益關係結束,友誼也就消散了。

基於快樂的友誼是建立在相互愉悅之上的:「這種友誼在年輕人中最為常見,因為年輕人的生活由感情支配,他們主要追求當下的快樂。隨著年齡的增長,他們的快樂對象會改變,所以他們建立和解除友誼都很快速。」年輕人很容易交朋友,也很容易斷交,因為他們的友誼建立在當下的感覺上——今天覺得跟這個人在一起很開心,就是好朋友;明天覺得無聊了,就漸行漸遠。

這兩種友誼被亞里士多德稱為「偶然的」友誼:「因為被愛的人不是因為其本身的品質而被愛,而僅僅是因為提供了某種利益或快樂。因此,這種友誼很容易瓦解,因為如果對方不再有用或令人愉快,友誼就會終止。」這不是說這些友誼不真實或沒有價值——它們是真實的關係,也能帶來好處——而是說它們建立在偶然的、可變的基礎上。

完美的友誼是善人之間基於德性的友誼:「在這種友誼中,朋友彼此祝願和促進對方的善,而且是為了對方本身而非偶然的原因。這種友誼最為真誠,因為每個人都因對方本身而愛對方,而不是因為某種偶然的屬性。正是那些為了朋友本身的緣故而希望朋友好的人,才是最真實的朋友。」這種友誼的關鍵在於「為了對方本身」——不是因為對方有錢、有權、有趣、有用,而是因為對方就是對方,是一個有德性的人。

友誼具有多個優越的特徵。它是持久的,只要雙方保持善良,友誼就會持續,而善是一種穩定的品質。在這種友誼中,每一方都既絕對地善,又對另一方而言是善的。他們彼此也是令人愉快的,既絕對地令人愉快,又相互令人愉快,因為善人對自己的行為感到愉悅,而善人的行為是相同或相似的。

同時,完美的友誼需要時間和親密。亞里士多德引用諺語說:「你不能了解一個人,除非你們一起吃過一定量的鹽。」這句話的意思是,真正認識一個人需要長時間的共同生活。「一定量的鹽」是一個巧妙的比喻——鹽是日常生活的必需品,一起吃過很多鹽,就是一起經歷過很多日常的瑣碎和考驗。這種友誼也是罕見的,因為這樣的人很少。

亞里士多德對友誼的討論中最深刻的洞見之一,是友誼與自我認知之間的關聯。他指出:「我們對朋友的感受源自並反映了我們對自己的感受。善人對自己有五種特定的態度:他為自己希望和實現善或表面的善;他希望自己存在和被保存;他喜歡自己的陪伴;他和自己有相同的願望;他對自己的喜樂和悲傷有充分的意識。」這段話描述了一個內在統一的人,他知道自己想要什麼,他的各種願望是一致的,他能夠和自己和平相處。

這些態度在善人對朋友的關係中得到複製。亞里士多德提出了一個著名的命題:「朋友是另一個自己。」這個說法揭示了友誼的深層心理結構。因為善人對待朋友就像對待自己一樣,朋友成為了自我的延伸或反映。這不僅意味著我們希望朋友好像希望自己好一樣,也意味著通過朋友,我們能夠更好地認識和理解自己。朋友成為了自我的鏡子,反映出我們自己的品質和行為模式。

善人是內在統一和和諧的,他的靈魂各部分都指向相同的目標。這種內在的和諧使得善人能夠享受自己的陪伴,擁有愉快的回憶和美好的希望。相反,「惡人內心充滿衝突,他們渴望一件事但意願另一件事,就像不節制的人,他們選擇有害的快樂而不是他們認為好的東西。因此,惡人會避免自己的陪伴,因為獨處時他們會回憶起許多不愉快的經歷,並預期更多同樣的經歷。」惡人獨處時會感到痛苦,因為他們不得不面對自己內心的矛盾和悔恨。他們需要不斷尋求外在的刺激和陪伴,來逃避自己。這是一個深刻的心理觀察:一個人能否獨處而不感到空虛,是衡量其內在統一性的標準。

通過朋友我們能夠更清楚地觀察德性的實現:「我們能夠更好地觀察鄰居的行為而非自己的行為。因此,善人能夠在朋友身上看到德性行為的榜樣,而朋友的行為既是高尚的又是他自己的,因為朋友是另一個自己。」這裡揭示了一個重要的認識論觀點:我們對自己往往是盲目的,對他人卻能看得清楚。朋友提供了一個距離,使我們能夠以比較客觀的方式觀察德性的實踐。

亞里士多德也討論了自愛的正當性問題,指出真正的自愛與通常受譴責的自私是不同的:「通常意義上的自私者將金錢、榮譽和身體快樂等外在善分配給自己,並試圖獲取更大的份額。但真正的自愛者將最高尚和最真實的善分配給自己,即遵循理性和實現德性。」這個區分非常重要。我們通常譴責自私,但亞里士多德指出,問題不在於愛自己,而在於愛自己的什麼部分。

在討論了友誼的本質和類型之後,亞里士多德轉向一個實際的問題:我們應該有多少朋友?他的回答體現了希臘倫理學特有的中庸原則:「朋友不應該太多也不應該太少。『既不要讓許多人分享你的餐桌,也不要沒有客人』這句詩的原則同樣適用於友誼。」

對於基於善的完美友誼,情況更加複雜。亞里士多德問道,我們應該盡可能多地交朋友,還是存在某種限度?他的回答是存在限度:「就像一個城邦的人口有其適當的規模一樣。十個人不能組成一個城邦,十萬人也不再是一個城邦。同樣,朋友的數量也不應該是任意的,而應該在某些限度之間。」

因此,亞里士多德建議:「我們不應該試圖擁有盡可能多的朋友,而只應該擁有足夠多的朋友以形成一個親密的圈子。事實上,深厚的友誼只能對少數人產生,這一點從實際生活中就可以看出。那些被稱為友誼典範的親密關係都是發生在兩個人之間的。那些有很多朋友並且與每個人都親密交往的人,被認為實際上不是任何人的朋友,這種人被稱為諂媚者。」這對當代的社交媒體文化是一個尖銳的批評。

待續。

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。