收看節目 千億赤字財爺處變不驚續發債 地緣政治和全球經濟增長放緩影響,香港資產市場持續受壓,政府財政赤字惡化。財政司司長陳茂波確認,2024/25年度財赤預計達1000億元,高於預期481億元,主要因賣地收入低迷、印花稅及利得稅減少。資深股評人David Webb指出,扣除政府發債,實質財赤達1950億元,較去年嚴峻。 政府計劃以發債縮減赤字,但面臨還款壓力,至2028/29年度還債額或超過發債收入。儘管如此,政府強調借貸支持基建而非彌補赤字,並呼籲關注中長期經濟。針對縮減開支,學者建議公務員減薪8%-10%,但行會召集人葉劉淑儀認為應謹慎考慮,以免影響士氣。...

上周日晚,台大體育館4000人演唱會規格的場館坐無虛席。粉絲們忙著自拍,對不到兩周前的環台軍演毫不在意。「演講會」主角輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳搶在台北國際電腦展(Computex)6月4日開幕前舉行演講,揚言台灣的人工智能(AI)產業鏈將主導全新的工業革命,NVIDIA將大舉投資台灣。 「沒有台灣,我們的願景,只會是無法實現的夢想……台灣是我們珍貴夥伴的集中地,也是NVIDIA所有一切的開始,我們的夥伴和銷售團隊從台灣把這一切帶到全世界。台灣與NVIDIA的合作,創造了全世界的AI 基礎建設。」黃仁勳背後的巨型顯示幕打出一百多台灣企業,包括:伺服器製造商鴻海、廣達、緯創工業電腦廠研華機械人廠達明機器視覺商所羅門新藥廠安宏生醫虛擬工廠建模新創宇見智能當然,這是黃仁勳有意說給台灣聽的「甜言蜜語」,人工智能的大腦主要還是美國。人工智能的「神經元」GPU 是Graphic Processing...

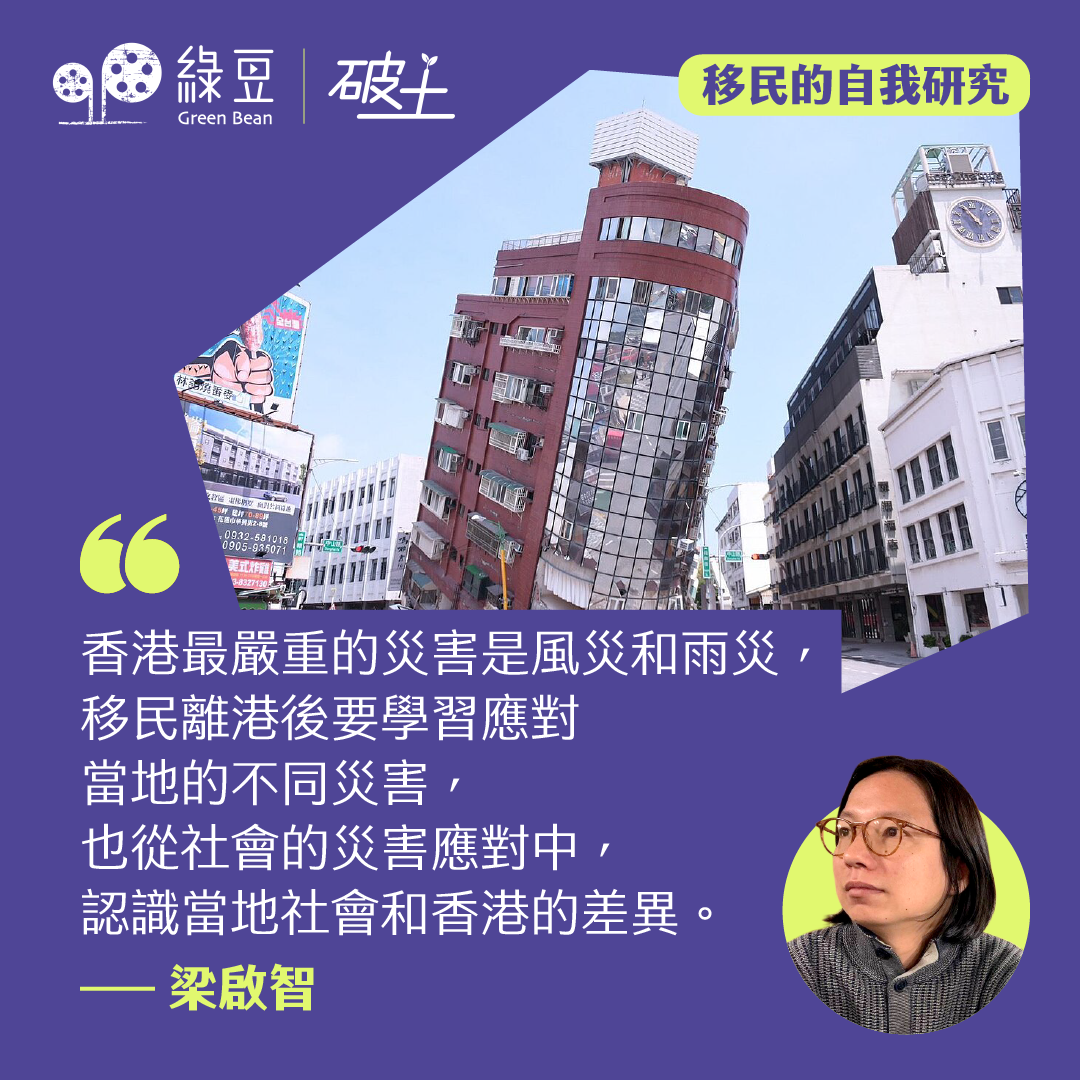

台灣花蓮於上星期三(四月三日)發生規模 7.4 的大地震,為1999年「921大地震」後最為嚴重的地震,世界各地都關注台灣災後的情況。身為在台港人,當天收到來自四面八方的問候,十分感謝。香港最嚴重的災害是風災和雨災,移民離港後要學習應對當地的不同災害,也從社會的災害應對中,認識當地社會和香港的差異。 環顧各個港人移民熱門地點,英國、加拿大和澳洲常見極端天氣帶來的影響,有寒流和雪災、熱浪和山火,還有暴風暴雨帶來的河水泛濫。至於台灣,和香港一樣有颱風威脅,但也有香港罕見的地震和海嘯。眾多災害當中,地震最難以預警,發生的方式卻又最為急速,我總覺得對移民港人來說最為嚇人。 學習當地的應對 按道理,正如以前提過,學習應對災害大概就是移民生活適應的一部分,當地人做什麼照做就可以了。不過也正如之前提過,甚麼是主流本來就是一件會改變的事,就連應對災害也一樣。台灣傳統智慧是地震的時候要第一時間打開大門,因為擔心震後門框變形弄得不能離開。認識不少港人朋友來台後也真的照做,不過,原來台灣政府一直宣傳叫大家千萬不要這樣做,因為如果地震烈度足以使門框變型,則走去開門這幾步的路程反而更為危險,不如立即躲在桌下再算。這次也有不少台灣民眾因為第一時間去了打開門,反而因此走失家貓。...

收看節目 人稱「浪子詞人」的他,八九十年代開始填詞,作品至今逾千首。他同時也是電影導演、編劇和足球評述員。這位元袓級的斜槓族是潘源良。2020年,潘源良移居台灣,當時他的想法是台港兩邊走,在台灣建立一個創作基地,和年青人一起創作。豈料抵台後,因疫情封關,被困當地的潘源良重新思考自己的定位。2019年反送中運動未發生前,他曾經在香港舉辦過一場音樂會,以二創歌曲回應時代,當中的內容如今可能已成為禁忌。香港還容得下這種二創嗎?這是潘源良思考的問題。他不甘於創作自由受限,最終決定定居台灣,開展他的二創人生。2023年年底,他在英國舉辦「有辣有唔辣二創人生」音樂會,演譯多首二創作品,談香港人移民台灣的困難、談普世價值,也談紅線。為何在英國辦二創演唱會?「2019年我在香港藝術中心,辦了一場「生炒廣東話」音樂會,朋友們提議試試在英國舉辦。最初也在掙扎應否舉辦音樂會,很難做到收支平衡,坦白的說。但也很希望一班樂手,無論在香港、台灣或曼徹斯特,可以合作。激勵香港人,鼓勵大家在不同地方,可以安定生活和發展,可以尋找自己的『二創人生』,而這就是音樂會的主題。」不想自己的左手跟右手搏鬥「2020年到現在,三年多了,沒有返回香港。當然我也有點掛念,我沒有特別為能否返回香港,界定我活動的範圍。暫時我還沒有考慮,因為怕回不了香港,不如不要這樣那樣。如果『紅線』出現,才去處理吧。為什麼我要自己假設,這裡就是『紅線』而不要走過去?那很奇怪,自己左手跟右手搏鬥,那沒有什麼意思。」二次創作,二次人生「我人生二創過很多次,做過很多不同的工作。最初做電視,然後做電影,然後做編劇,然後寫歌詞。寫歌時突然有人說,為何這傢伙去做足球評述員。所以作為一個『斜槓族』,已經有這麼多年,我敢說,我明白所謂『二創人生』的感受。很多事情都要由零或負數開始,爭取機會,投入和努力,一步一步將它變成另一段人生。如果我的經歷可以幫助人,由零開始,在另一個社區或另一些地方,可以發展到自己的另一段人生,我很樂意為他們打氣。」

收看節目 兩邊走走|第79 集|2024.01.12在台港人感選舉氣氛與上屆差別大;港預算案臨近財爺指財赤延數年;英電視劇重提「郵局醜聞」民眾再關注今集內容:01:22 2024全球多處有大選04:27 台灣總統選舉議題糢糊20:41 黎智英案第二周發展24:37...

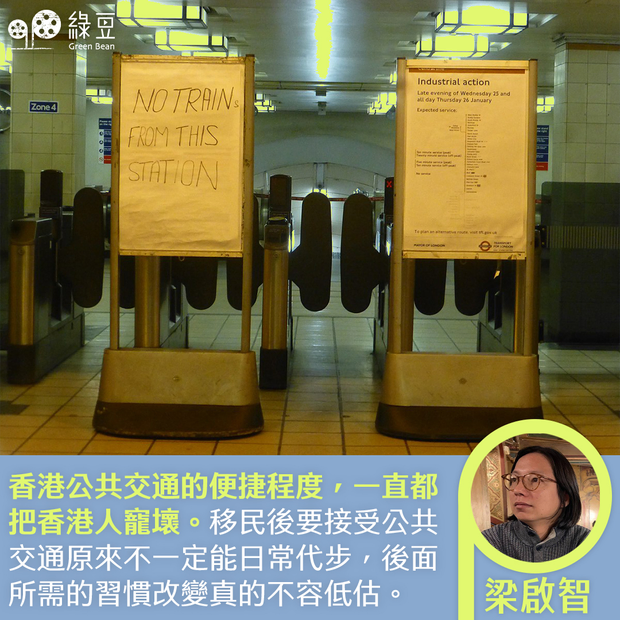

早陣子我弄了一張地圖比較台北市和香港的地理距離,看看如果把台北的地點放在香港的話,實際距離有多遠。這張圖引起了不少關注,見到大家紛紛留言討論某些地點原來沒有想像中那麼遠,又或比想像中遠很多。距離感錯亂,是移民常常要面對的生活適應。如果在地圖上把台北車站和尖沙嘴天星碼頭對等,那麼台北車站和信義區台北101大樓的距離,就大約等於尖沙嘴天星碼頭到太古城中心的距離,都是五公里。去林口呢,大概就等於欣澳站;桃園機場的距離剛好就等於香港的赤鱲角機場。我比較意外的是如果把尖沙咀去上水的距離放在台北,原來已經等於到新北三芝了。出行模式的不同之所以會出現距離感的錯亂,後面其實是出行模式的不同。同樣的直線距離,兩端是不是有道路直接連上?是高速公路還是鄉間小路?如果你不開車的話,那就還要問:有捷運嗎?有公車嗎?多少分鐘一班?中間停多少個站?這些問題的答案比起直線距離有多少公里,對距離感的影響要遠遠大得多。自從我搬來台北之後,我發覺我忍受長距離通勤的能力大幅減少。以前在香港我住在大埔,約朋友出市區花一個小時是很正常。現在我住台北市大安區,放在上面那張地圖的話就等於香港的跑馬地。我平常出入的地方都在台北市的蛋黃區,換算在香港就是只限維港兩岸,是連界限街都不會過的那種生活狀態。對此,我想到三個可能的解釋。第一個可能,是我本來就喜歡方便,而我的收入水平在台灣又容許我住在台北的市中心,於是就住下來了。如果我在香港的時候住得起跑馬地,我也很可能會住跑馬地啊,然後一輩子不入新界。第二個可能,是我懷疑台北的公共交通在某些環節實在沒有香港的好。例如很多香港人選擇住在淡水,我是打死也不願意的。淡水坐捷運去台北車站才38分鐘,這樣的通勤距離在香港一點也不過份啊!但問題是這程捷運要停18個站,在列車上走走停停會搖到懷疑人生。同樣的時間距離在香港通常會是乘搭長途巴士,上車睡一覺到市區便下車那種,乘搭體驗不太一樣。第三個可能,也是我認為最有解釋能力的一點,就是兩地人口密度不一樣。因為香港人口密度高很多,就算是離開市中心一小時的地方,仍然會是一個人口數十萬的新市鎮,各種生活機能一應俱全,例如隨便都可以吃到日韓越泰各式料理;但在台灣,離開市中心一小時的地方可以相當荒涼,平時生活供給不會有太多選擇。不可靠且昂貴的交通談這個問題,是因為我發現不少移民外地的朋友,一開始的時候對如何理解當地的距離都沒有很好的掌握。有時聽到朋友說:出市區才一個小時而已,在香港也是這樣搭車啊!誰不知道在台灣、英國或者加拿大的「一個小時車程」,感受上和在香港絕對不是同一件事。到真的住下來之後才發現,噢,原來中伏了!關於交通這回事,自問我在台北還好了。首先到處都有共享單車,基本上四個捷運站範圍內的距離我都會騎車過去。要搭捷運或公車則是班次又多又便宜,想也不用想。但如果你的目的地是台中或台南,又或是倫敦以外的英國,事情就很不一樣了。很多移英港人常常投訴當地的公共交通是完全不能依賴的,班次表說有車但到了車站卻沒有車,錯過了又要半小時甚至一小時後才有下一班。如果要靠公共交通來上班或者上學,恐怕很快就會瘋掉。就算有可靠的公共交通,也要面對高昂的交通費用。有朋友刻意找了個離倫敦半小時火車車程的地方居住,我問他結果有沒有常常去倫敦逛逛?他說一個月也沒有一次,因為車票太貴了。回想以前曾在紐約生活,每逢週末都要面對地鐵因為各項維修而路線大亂。香港公共交通的便捷程度,一直都把香港人寵壞。移民後要接受公共交通原來不一定能日常代步,後面所需的習慣改變真的不容低估。那麼我們是否就得接受「沒有車牌就不要移民」這個說法?這恐怕還是有點簡化。我們在下一篇再展開。▌[移民的自我研究]作者簡介梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。

收看節目 「絕命青年」由主音Soft和結他手Soni組成,來自香港的二人組合,早在十年前一起組BAND,當時在香港跟另外兩位樂手組隊,樂隊名稱叫「雞蛋蒸肉餅」。2021年,兩人決定出走到台灣,以新樂團形式再出發。由「雞餅」到「絕青」,四個人變兩個人,Soft和Soni笑說「一個打十個」:曲詞編監、MV製作、字體設計、裝化服等等,一手包辦,務求用街邊檔價錢,炮製出米芝蓮的味道。在台灣居住接近兩年,她們憑首發專輯《來一場冒險》入圍第34屆台灣金曲獎「最佳演唱組合獎」,踏上紅地毯。由香港到台灣,兩人跌跌踫踫,說說笑笑,繼續走她們的音樂路。音樂路上,陪伴著黃耀明邊走邊唱哪裡缺少,那裡補上 (台灣篇):https://youtu.be/KW5rBY5H3oc哪裡缺少,那裡補上 (英國篇):https://youtu.be/_eqAOdmbveE ...

究竟當初離開香港是否對的選擇?到底再次漂泊到英國是否合適的決定?每當在深夜,獨自一個在房間,記掛著家人朋友的每個臉孔,想念著香港的一切,還有一直以來的段段經歷……孤單寂寞的感覺會讓自己質疑一切的決定,質疑自己選擇漂泊異鄉是否正確。我想,這是每一個獨自漂泊異地生活的朋友必會面對的情感掙扎。如果我選擇留在香港去搏一搏,最差可能是要面對長達幾年的刑期,但至少可以留在家人身邊。不過我生怕,若果我最後真的需要面對漫長的法律程序,以致最終困在獄中,家人也會很傷心難過,時時為我擔心,結果也是一樣的難受。離開,好像是讓自己脫離危險,呼吸自由的空氣,但卻好像同時拋下了家人朋友,不能在身邊陪伴著他們,不能盡力去做女兒、姊姊和朋友的角色和責任,同時也常常令他們擔心自己在外地的情況。內心不斷出現矛盾掙扎,究竟怎樣的決定才是最好呢?在達英國後,台灣當局也曾經問我回不回去,因為他們表示政策在改善當中,能夠有助類似我們背景的朋友定居台灣。的確,我也會有想念台灣認識的朋友、老師及同學,記掛台灣的一切,但我決意留在英國申請政治庇護,亦慢慢在這裡建立自己的朋友圈子,在適應英國的生活,所以我應該不會回台灣了,自己亦不希望再漂泊到第三個地方。然而,我開始明白,為什麼有時會得悉有手足選擇重返台灣,甚或回香港,因為我切實感受到大家面對的困難和孤獨感實在太大,不同的原因和考慮導致他們選擇重回香港,選擇用另一個方式去面對及承受,走之後的每段路。但是,朋友們,我的私心是希望大家要好好考慮自己安全問題,無論如何也不要再回到危險的地方,無論身在何地,要加油,要保重自己!這段漂泊的路的確很長很長,但期待將來有重聚的一天,煲底相見。▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

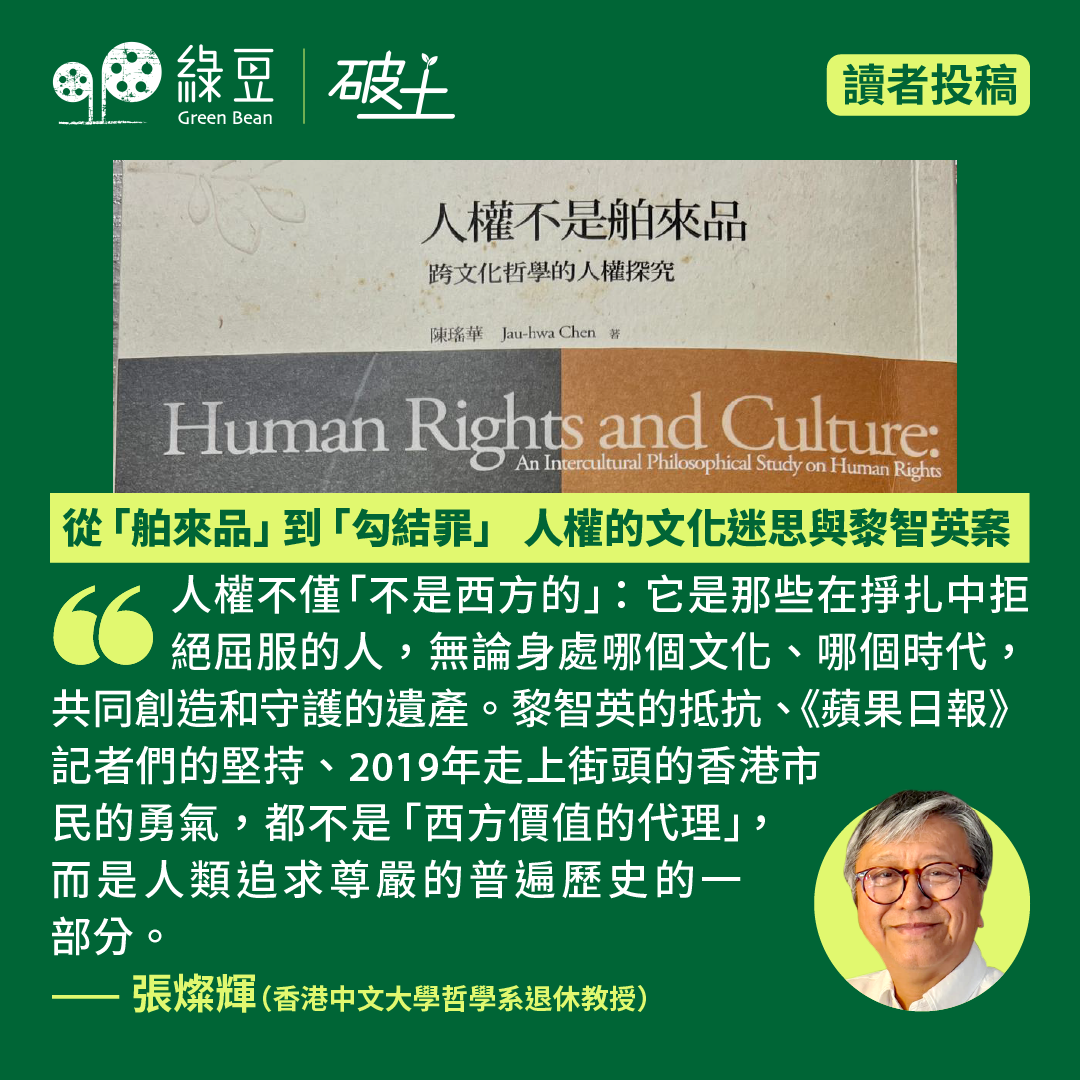

協助安藤忠雄建築台中亞洲大學美術館的台灣建築師姚仁喜,是去年才完工的台南藝術大學校園內漢寶德紀念館的建築師。我在相片集已介紹過他在台北北投的農禪寺,對他簡約莊重的佛寺院設計極為欣賞。台南藝術大學創校校長漢寶德,被視為台灣現代建築思潮啟蒙者,影響台灣建築界至深。姚仁喜是他的高徒,負責設計為老師而建立的紀念館。正立方體的建築物,與其說是發展他老師漢寶德的人文素養建築思想,不如說是承受了安藤忠雄的幾何圖形空間和光影變化的理念,甚至清水混凝土的極簡構築,相信也來自安藤。館內清水混凝土的灰白色是主調,但對比一邊深紅色的大牆,有另一種官感的視覺效果,用色大膽,似乎和安藤的其他建築物不同。可惜台南藝術大學離開台南市頗遠,交通不方便。但如果喜歡姚仁喜和安藤建築,這紀念館仍是十分值得去參觀。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

收看節目 「佔中三子」之一的朱耀明牧師,2020年底開始在台灣展開新生活。50年前,他隻身來到台灣修讀神學,在神學院學習如何做一個走入社區,服務大眾的傳道人。神學院畢業後,朱牧開始在柴灣浸信會教會服事,為當區居民爭取興建東區醫院和東區走廊。 除了關心弱勢社群,朱牧亦關注香港和中國民主發展,投身取爭88直選,參與89學運。大半生都和香港的發展緊扣著,2010年朱牧決定退休,人生本該無憾,未料於2014年再被時代選中,帶領佔領運動,又一次捲入歷史巨輪當中。如今人在異鄉,將近80歲的他終迎來真正的退休生活,不過此刻的他最牽掛的始終是在香港跟他並肩作戰多年的戰友。 ▌來到台灣後的心結來到台灣最困擾我心靈的,是我應該怎麼走我的路。我有幾個心結解不了,例如我的兄弟都在監獄裡;我的教會⋯⋯所以沒有退休的休閒,有生活的難過。他們勸我不要回去,他們不斷說你不要回去,你在外面好好生活,我們便開心。你回去我們更難過,所以這是我的心結,無法解開。▌老師教導銘記心中我的老師,周聯華牧師跟我說:「朱耀明,你去牧會時,第一,要做好教會; 第二,要促進社會的和諧和進步;第三,要使國家走向民主自由。」這三句說話到今天我都沒有辦法忘記。當然我想不到我後來在教會裡面,我想不到後來要這樣做。▌由神學院畢業、八九民運、到佔領運動當我神學院畢業的時候,當我去柴灣的時候,有些家庭的小朋友受性侵,有些小朋友吸毒,有些夫婦有家庭暴力。我面對的是活生生的社會,活生生的人所受到的困擾,我該怎樣做呢?1989年民運,整個香港的組織都有支持,基督徒都有支持。我也有參與基督徒運動,我去了北京,回來向委員會匯報情況。所以在我的服務裡面,跟香港的歷史進程,似乎是一樣。(到2014年)我們在十字架下宣讀那個宣言,就是有這種犧牲的精神,有道德的感召去從事這個運動。▌迎來真正的休息我也曾經想過該如何在我仍有能力時,我可以再做一些服事,特別對一些離散的港人的服事。但很可惜,去年舊曆年我生病了,患了急性膽囊,要入院做手術,身體比較衰弱。只能夠做一些關心別人的事情,例如寫信。因為畢竟將近80歲,很多人都說,牧師你已做了該做的事,是時候退休。可能現在就是我退休的時候。 ...