▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

以往每年6月4日晚上,香港的維多利亞公園都會舉行六四燭光晚會,市民到場燃點燭光悼念六四。據支聯會的數字,2012年、2014年以及2019年的參與晚會人數高達18萬人次。直至2020年,警方首次拒絕批出六四晚會的「不反對通知書」,獲政府批准舉辦的六四晚會在香港成為絕響。 六四35周年將至,讓我們一起回顧六四燭光晚會在香港的前世今生,以事實為歷史作見證。 1990-2019年:我們的六四晚會 1990年6月4日,支聯會首次舉辦燭光晚會,主題為「平反八九民運」,當晚共15萬市民前往維園悼念六四鎮壓中的死難者。 支聯會的全名為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」,在北京八九民運期間由司徒華於香港成立,其後支聯會一直舉辦愛國民主運動,每年六四的維園燭光晚會是規模較大的悼念活動。...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

早前香港政府通過《基本法》23條,進一步打壓香港的人權和自由,令城內的朋友無法再自由地發聲,表達自己的政見和想法,一言一行都可能被暴政監控和壓制。再者,近日又出現英國間諜事件,令大家都變得緊張起來,更關注自己及家人朋友的安全,究竟身在英國的我們,會否繼續被中共政權影響,令我們會變得懼怕嗎?的而且確,有移英的朋友仍然需要定期回香港探望家人及親友,他們會關注自身的安全問題,擔心若果在英國高調地參加集會示威遊行會觸犯23條,無法自由地回港,甚至會被入罪,牽連家人朋友,影響深遠。其實我也明白大家的顧慮,對我來說,一方面我會因為自己可以在自由的國度,享有民主和自由發聲的權利而感慶幸,希望為城內朋友去做他們無法做的事;但一方面又怕自己的言行會影響香港的家人朋友,的確會感到矛盾掙扎,因為家人朋友的安全亦是我們最關注的問題。讓城外的我們去做雖然如此,我認為我們還是需要勇敢,需要堅持下去。城內沒有辦法做,就讓城外的我們去聚集和發聲,令國際社會再次關注香港人權狀況。就像3月23日當天,大家於英國外交部外集會,希望英國政府關注。我們勇敢地發聲,有不少朋友更是沒有戴上口罩,勇敢地呼喊口號和展示自己製作的標語,大聲向極權說不!這無畏無懼的精神像是提醒著我們的身份,我們身在異地的香港人,應該珍惜我們的民主自由和發聲的能力,不能遺忘,不能習慣。我們不可以停止,一定要堅持下去。除繼續關注香港情況、繼續參加集會,有能力的可以將香港情況分享給身邊朋友知道,支持不同的組織團體的活動,甚至可以成為義工,支援不同的組織及有需要的朋友。我明白大家有自己的顧慮及擔憂,但請不要讓對極權的恐懼充斥自己的生活。面對極權,我們要活得更勇敢,更堅定。▌ [尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

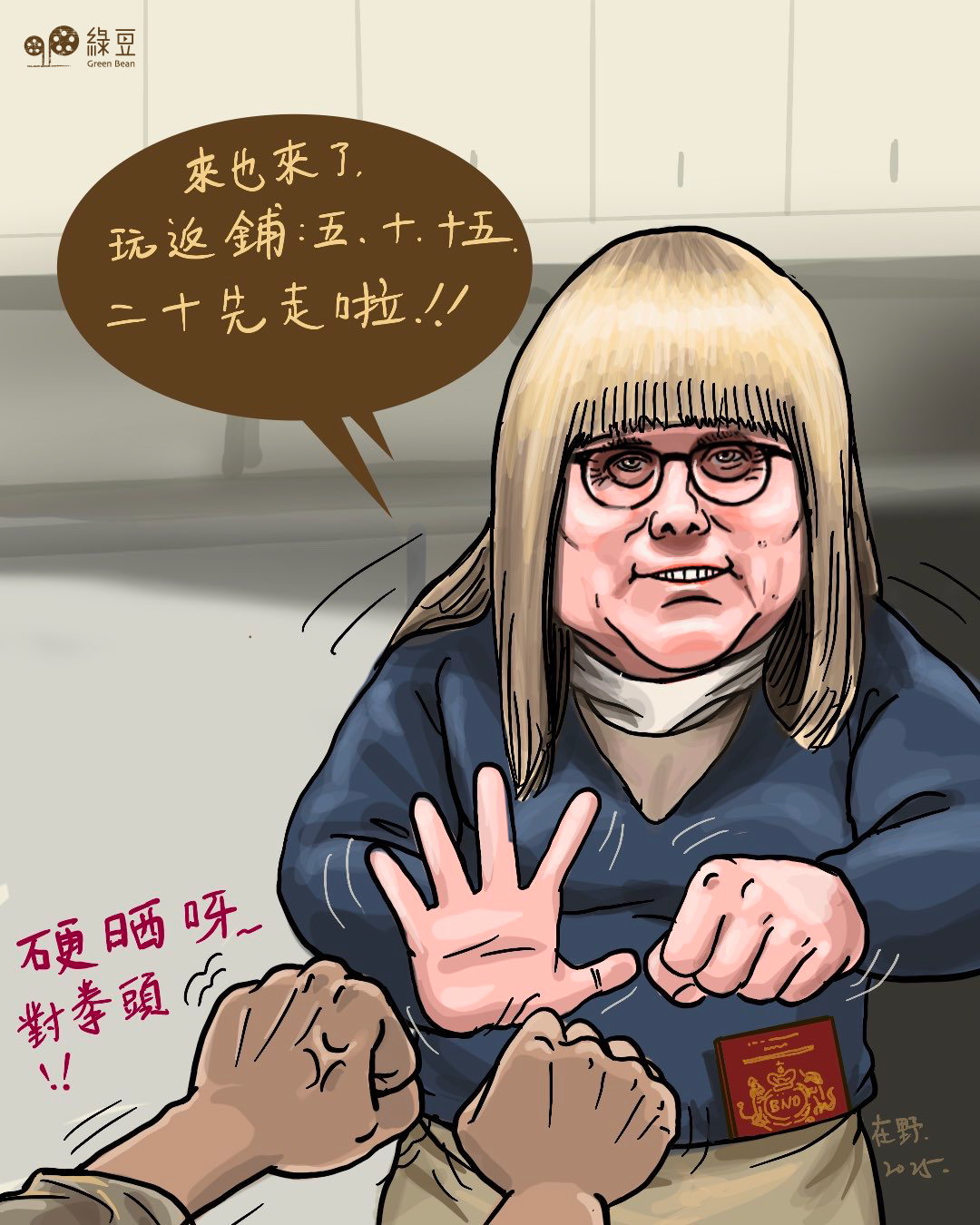

過去一周,最矚目的政經要聞是以色列轟炸加沙南部拉法的難民營,造成大量平民死傷,觸發廣泛國際譴責。西班牙、愛爾蘭和挪威三個歐洲國家更率先正式承認巴勒斯坦國,令以色列長期否定以巴兩國並存的努力遭到挫敗。另一則是香港特區政府宣布放棄在8月1日實施垃圾徵費計劃,指七至八成市民反對,突顯了特區立法機關毫無阻力下通過的法例,仍會因為民意阻力而無法執行。此外,隨著「六四」三十五周年臨近,國安處突拘捕六人,包括還柙中的支聯會副主席鄒幸彤,指她和支持者發布有關「六四」的臉書帖文,違反維護國安條例中的煽動罪,顯示23條立法後當局正全力封殺公開紀念「六四」。 轟炸難民營以色列轟炸拉法難民營之前數天,國際刑事法院的首席檢察官卡里姆•汗宣布,他會向三名法官組成的預審小組申請拘捕令,拘捕對象為以色列及哈馬斯的領導人,包括以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特,以及哈馬斯領導人辛瓦爾、戴夫和哈尼亞,指他們涉嫌觸犯戰爭罪及反人類罪。假如預審小組批出拘捕令,以色列和哈馬斯的領袖將難以踏足國際刑事法院的124個締約國,否則可能被拘捕和檢控。這些締約國包括大部分歐洲國家,但不包括美國、中國、俄羅斯和以色列。國際刑事法院檢察官這個決定,雖然遭到美國和以色列強烈反對,但在歐洲卻獲得不少支持,認為突顯了以哈交戰雙方均罔顧基本人道立場,刻意造成大批無辜平民死亡,以及令他們在缺乏生存必須物資下面對死亡威脅。國際刑事法院之前因應俄羅斯軍隊非法擄掠烏克蘭兒童,也對普京發出拘捕令。然而,以色列非但完全不理會國際刑事法院的停火呼籲,反而立即加劇對拉法的軍事行動,隨即造成「誤炸」難民營的悲劇。歐洲國家對此反應異常強烈,除了嚴詞譴責,西班牙等三國更主動承認巴勒斯坦國,此舉為國際社會接納巴勒斯坦人可獨立建國、與以色列毗鄰並存,開拓了有利的局面,使兩國並存較有可能成為國際斡旋以哈停火後政治安排的主流方案(美國也贊成朝這方向發展),而這卻是以色列長期以來大力抗拒的。以色列雖然在軍事裝備上佔有壓倒性優勢,但單憑軍事行動卻無法鏟除哈馬斯,反而不斷造成平民死傷慘劇,令以色列泥足深陷,既救不到人質,又失去眾多西方盟友,在國際上逐漸陷於孤立。 垃圾徵費計劃香港的垃圾徵費計劃被迫擱置,突顯了兩個根本問題,其一是行政機關管治水平嚴重下降,強制市民使用指定膠袋處理垃圾的計劃,實行細節上漏洞百出,既缺乏足夠的宣傳教育,又欠缺妥善的配套安排,更會為清潔工製造大量困難。這些問題在試驗過程中暴露無遺,令政府不得不面對現實,無限期押後整個計劃。如果政府當初採取較審慎的策略,在拍板決定全面推行前,先選數個不同社區反覆試驗檢討,然後才判斷是否及何時全面推行,就不會出現朝令夕改、有法不能行尷尬局面。其二,立法會經過所謂制度完善後,變成清一色由愛國人士主導,反對聲音幾乎全面消失,特區政府可以輕易通過任何法案,包括過去極難通過的23條立法,如今不到三個月便完成,效率極高。但這樣一個高效率的議會,卻無法反映民眾對垃圾徵費計劃的疑慮,無法對計劃作出有效的監察,以及使計劃細節變得合理可行,最終引發民意強力反彈,以集體不配合來使計劃觸礁,這不單是行政機關的失敗,其實也是立法機關的失敗。 六四言論不容於法國安警針對「六四」三十五周年將臨,向已身陷牢獄的鄒幸彤及她的親友大興問罪之師,指他們在「小彤群抽會」臉書專頁上發布資訊,屬於煽動民眾仇恨政府,違反新近通過的維護國安條例。但這些所謂煽動言論,其實只是重提一些過去的紀念活動,感嘆如今已無法公開悼念,並沒有對當權者發表什麼強烈的政治聲明(例如倡議結束一黨專政),也沒有呼籲民眾出席什麼公開集會(根本沒有這樣的集會),仍然被指為非法煽動。這樣做給外界的印象就是,那怕是溫和的紀念六四的言行,23條立法通過後,在香港亦變成了法律不容許的行為,隨時被國安警以煽動罪拘捕起訴。這樣既偏頗又嚴苛的法律詮釋與執行,只會令港人及國際社會認定,23條立法就是以言入罪的惡法。( 圖 : UNRWA) ▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。 ...

生成式人工智能(GAI)可大幅提升人類的生產力已是不爭的事實。當全球四大會計師事務所PwC (普華永道)也宣布要大規模引入GAI之際,作為人類的我們面對這股AI狂潮,只能奮力向前,在未有全民基本收入 (Universal Basic Income)之前,全民學習GAI以保持競爭力。PwC周三(5月29日)宣布,成為ChatGPT第一個企業方案經銷商,向其成千上萬的企業客戶銷售ChatGPT的企業方案。同時PwC在美國的7.5萬名員工及英國的2.6萬名員工也將使用ChatGPT,佔PwC全球員工30.8%。此前,OpenAI的企業用戶僅為60萬人,單PwC這一個客戶,就帶來16.7%的企業用戶增長。PwC美國業務去年就制定了三年AI投資大計,於2023至2026間初步投資10億美元。PwC 的GAI主管Bret Greenstein...

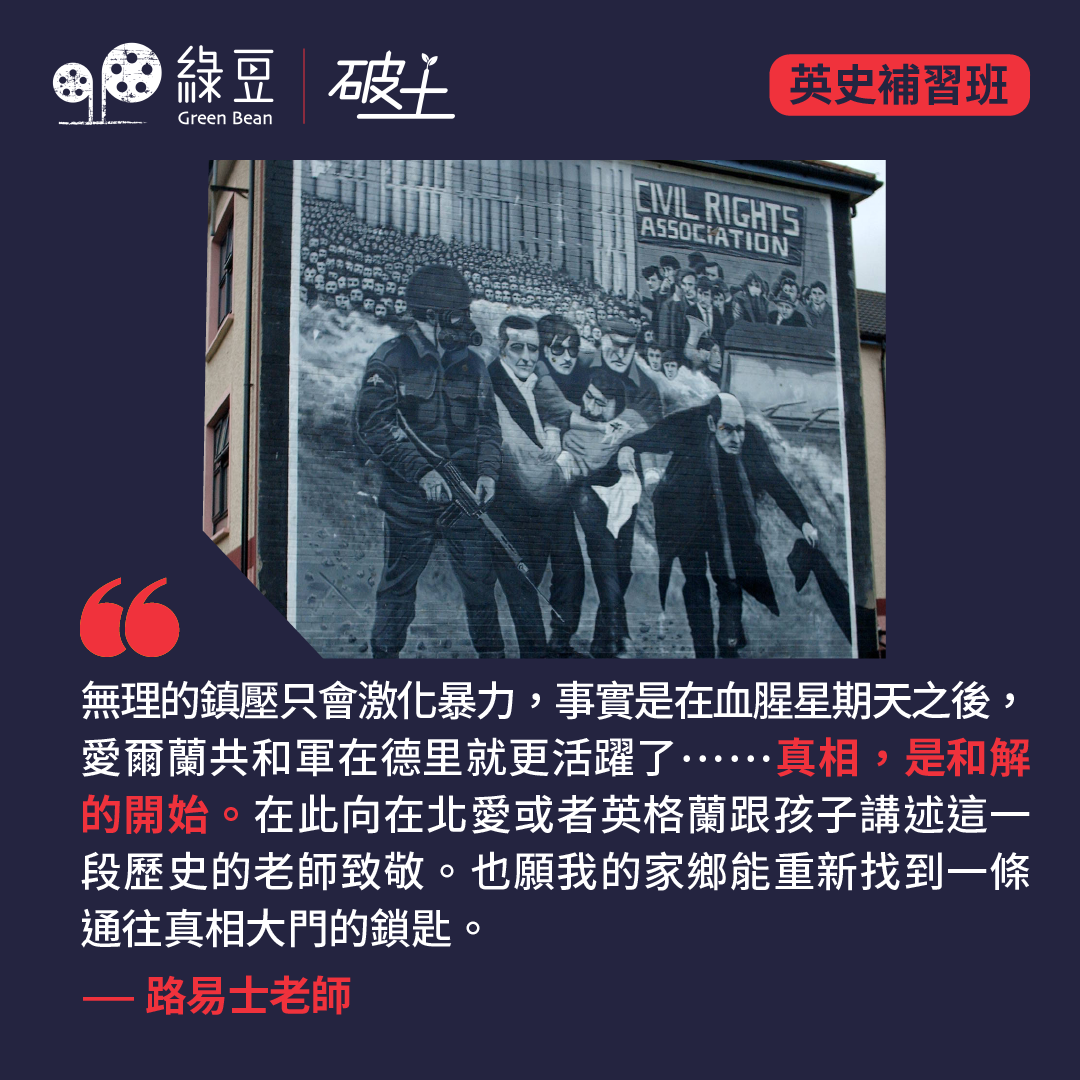

認識一個地方,不能單靠好感和想像,其黑暗面也要直面。若要認識英國,我們也必須知道1972年1月30日這一個星期天到底發生過什麼事。先說結果。英國特種傘兵團(Army's Parachute Regiment)的成員在北愛爾蘭以天主教為主的區域倫敦德里(Londonderry)的波格賽德(Bogside),對參與民權示威的人開槍。這造成13人死亡,至少15人受傷。這個星期天被視為是北愛問題(The Troubles)最黑暗的一天。人們還是走出來為什麼會發生這悲劇?因為北愛問題引發了連串暴力和炸彈襲擊,在「緊急狀態」的情況下,英國政府在1971年在北愛爾蘭立法,可讓政府在未經審訊下將一個人送到監牢,譬如可以將懷疑與愛爾蘭共和軍有關的人不經審訊而關押,這被稱為internment without trial。政府以為這樣就會令社會回復正常,重回「正軌」。但人們仍照舊走出來,The Northern...