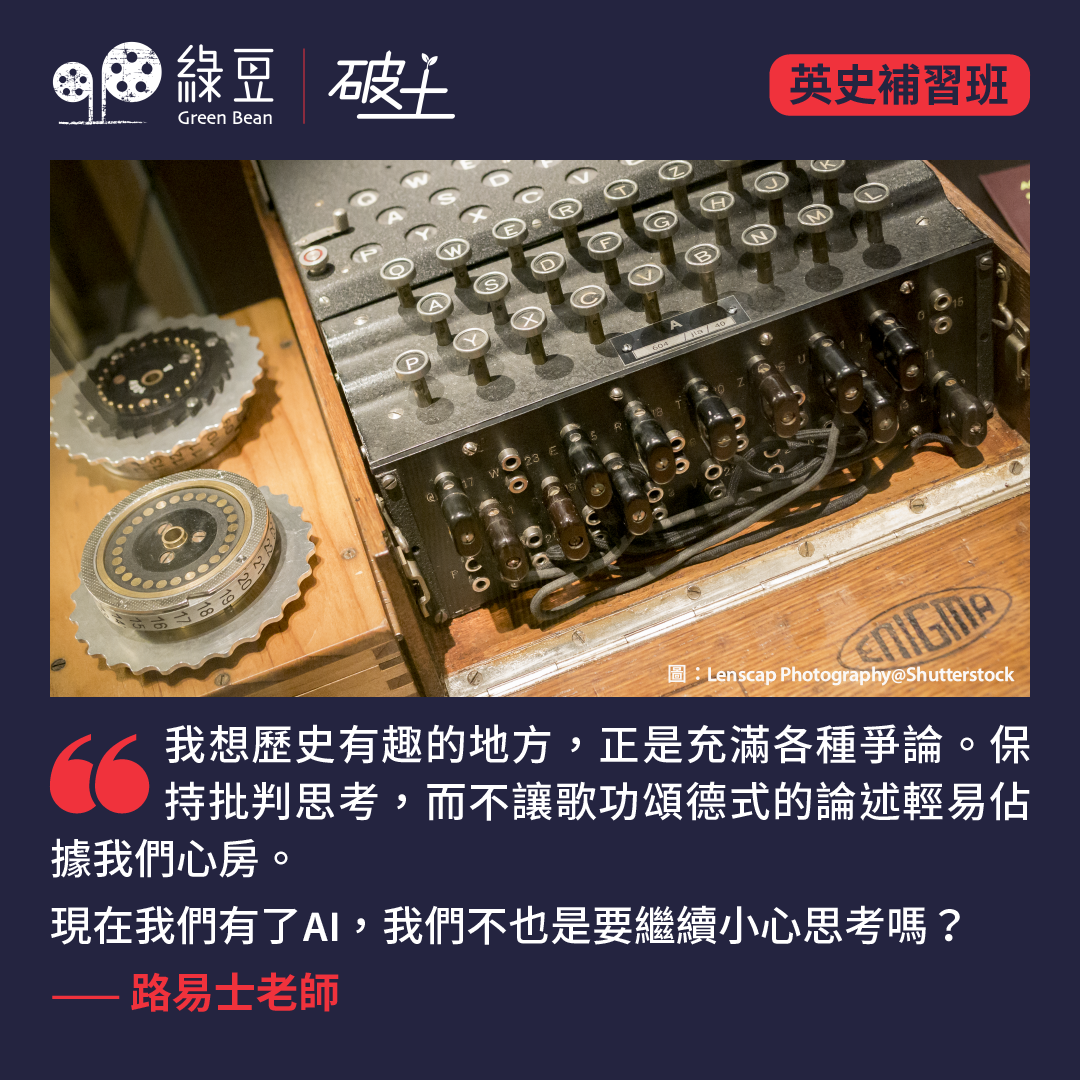

在英國的朋友常說「落MK」要注意,因為有很多迴旋處,要打足十二分精神。是的,我們太喜歡旺角了,但這裏的「MK」是指米爾頓凱恩斯(Milton Keynes),它位於英格蘭東南部白金漢郡(Buckinghamshire),是倫敦的衛星城市,用來分散首都人口——這當然也是地理教科書的經典案例。我們今次要談的布萊切利園(Bletchley Park)如今也屬於 Milton Keynes 的一部分。 神聖之地...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 聖誕與新年過後,生活似乎回復了平日的節奏。然而,朋友 Jane 卻在這個時候來電,訴說她剛過去的假期其實並不容易。...

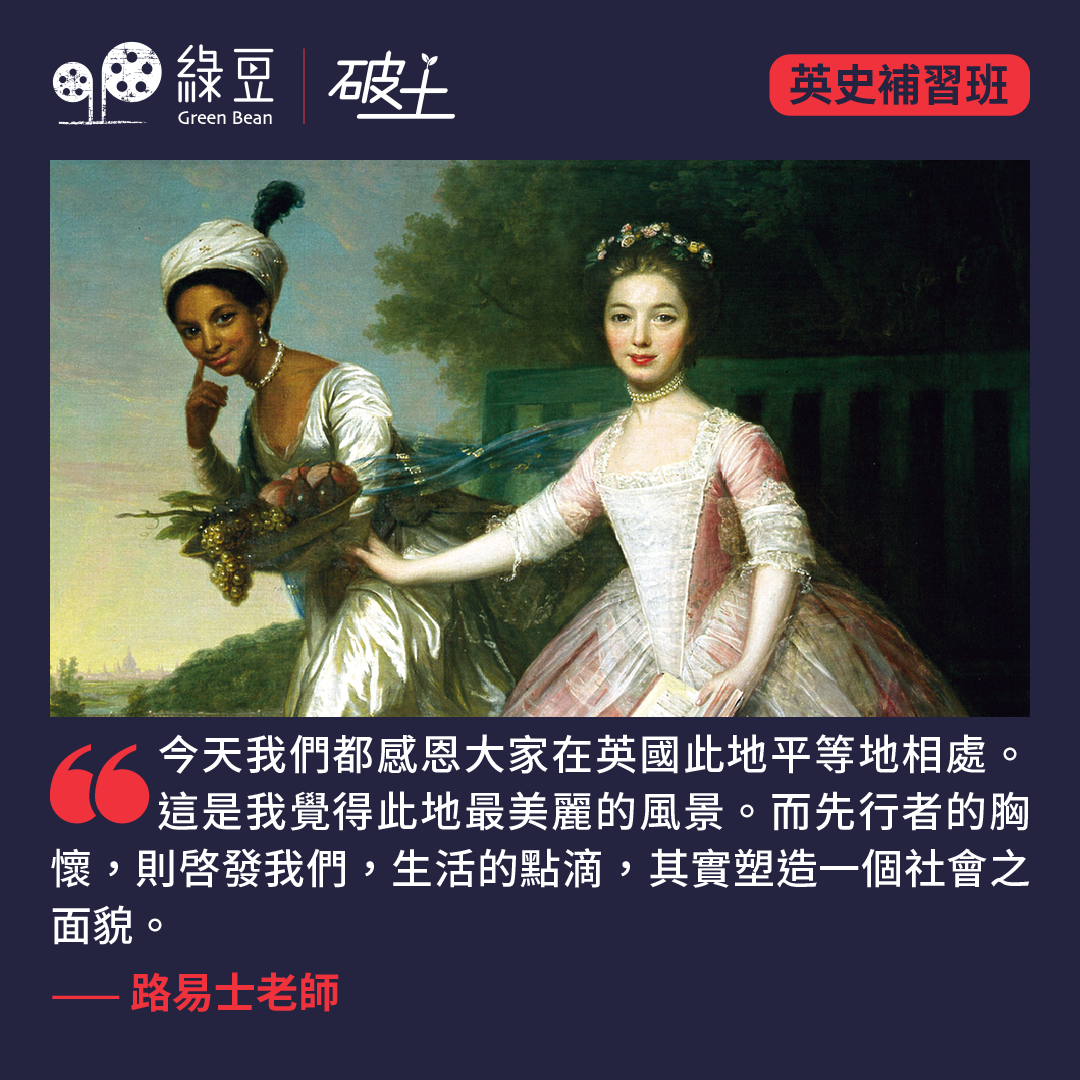

「老師,你為何會來英國?」或許很多在英重回課室的教育同工,都試過被學生問及這問題,當然我也不例外。在各次的回答中,以下是我印象最深刻的。 那是一節Year 11的地理課,我以各種圖表,整理出英國人口結構變化的特質:出生率下降、人口老化、移民數目在各大城市的分佈等。對學生而言,這些都是數字、線條與比例,是考試範圍的一部分,也是理解自己國家社會現況的概念。因此,這堂課難得地出現了一雙雙充滿好學的眼神、思考的神情,在聽得津津有味的同時,還此起彼落地舉手發問,跟平日的課堂氣氛,有點天淵之別。 我正準備帶着他們把圖表進一步拆解,並練習如何回答過往試題之時,Dolcie舉起了手。她先是停了一下,然後說:「老師,我無意冒犯。你是來自香港的,對嗎?那……為甚麼你會來英國?」她的語氣很小心,甚至有點猶豫,她還彷彿生怕問了些不該的問題,便補充了一大堆自己對英國的意見:她指出自己對英國其實有很多不滿——由經濟到天氣,由店舖種類到火車班次,彷彿樣樣都不對勁,還說自己長大後要往外闖,去中東或澳洲賺錢過好生活…… 誰知Dolcie這一問,課室忽然熱鬧起來,氣氛回到Year 8的一般。當然,細心聆聽之下,那些起鬨不是喧鬧,而是一種充滿好奇與關切交織的互動。一位同樣來自香港的尼泊爾小伙子雀躍地說:「老師,我也來自香港……香港很繁忙,而且物價也很貴,我很喜歡吃燒賣……」坐在他身旁的黑人男生說:「老師,津巴布韋也是一團糟,通漲貪污,但我有公公婆婆……」課室前排的女生就說:「老師,你知道我是來自波蘭的。我冬天會回去滑雪……」不知何時,Dolcie又補一句:「我在羅馬尼亞出生,三歲來了英國……」...

前文既然提及殺人如麻的納粹高官,被漢娜‧萼蘭(Hannah Arendt)形容為「平庸之惡」代表的阿道夫‧艾希曼(Adolf Eichmann),就不能不提另一重要人物——關鍵促成緝拿艾希曼歸案的檢察總長費利茲‧包爾(Fritz Bauer)。檢察總長的角色並非法官,而是類似於香港的律政司一職,屬於檢控部門,代表國家提出公訴,主導調查及維護公眾利益。 沉著應戰 二戰後,不少納粹劊子手仍然在逃,當時有消息指艾希曼潛逃至阿根廷。時任德國黑森州檢察總長的包爾欲向阿根廷提出引渡要求,卻困難重重。其中一個原因,是因為眾多前納粹分子迅速重返要職,戰後德國的司法界充斥著納粹殘黨。 包爾三度收到疑似假消息,連最高法院檢察官都來「通風報信」,聲稱艾希曼並非身處南美,而是匿藏中東。包爾更加確信這是詭計,深知自己明顯找對了方向。一向擅長掩飾的他沒有急於揭穿,反而故意裝作受騙,發新聞稿提及會在中東搜尋,更虛構收到消息,指逃犯可能是西德某公司的專員(註)。...

新年伊始,本應善頌善禱,平平安安送舊迎新。不幸一場世紀大火,令二千戶無家可歸,更令無數香港人感同身受,帶著沉重心情踏入新一年。關於大火成因,已有很多記者鍥而不捨追查真相,亦有揮之不去的輿論壓力要求問責,相信在未來一段日子會有更多不為人知的事實浮出水面。 除了悲憤之情,相信很多人心中都有兩大疑團:一是如何理解今天香港公共管治的狀況?二是香港人究竟還可以多做點什麼?宏福苑火災是大不幸,卻正好成為揭開這兩個疑團的窗口。 要了解今天的香港,最好是比較特區政府應對宏福苑火災的手法,究竟與過去有何差別?只需仔細觀察,便可以明顯看到五項特徵: 一、地方自主喪失殆盡 在大火發生當晚,習近平主席發出「高度重視」的聲明 ,到第二天大火仍未撲滅之際,中央不是派遣消防官員而是派出三位港澳辦副主任抵港,不但鉅細無遺地指示特區政府全力搜救、做好善後安置工作、查清事故原因,更親自探訪災民、醫護人員、關愛隊成員、民政事務處工作人員和警員等等。此後特區官員凡談及大火災情,必先感激習主席指示和中央領導關懷,處處顯示特區政府對處理災難完全喪失主導權。 二、政權維穩高於一切...

《重讀經典:與人文和自然對話》經典01 文本自Odyssey/Homer《與人文對話 - 通識教育基礎課程讀本》 第一版,2011,頁7 - 104。荷馬...

一件吸引眼球的智能背心,折射出人們想校正ADHD學童的落後心態。 12月,香港一大學宣布研發出智能背心,結合多組數據及AI模型,會偵測學童「過度活躍行為」,再用輕微震動作私密提示。測試結果顯示多動行為最多減少 54%,專注力及守規矩等指標提升約 10% 至 15%。另外,背心還可以收集行為數據連接分析平台,協助更個人化安排。 新聞稿中,處處強調要支援學童,但文宣充斥「能有效改善行為」、「有助提升ADHD學童專注力及課堂表現,獲家長及教師一致好評」的說法。對日日接觸ADHD和自閉群組的我,最礙眼的一句莫過於研究人員指背心突破的地方,是「低調」地對穿背心者作震動提示,大人毋須公開提醒,讓孩子自動調節減少阻礙課堂的舉動。...

執筆之際,2025年即將過去,新的一年即將來臨,趁這送舊迎新時刻,為《綠豆》讀者送上問候與祝福,順便寫一點回顧與展望。 回顧過去一年,在國際大事方面,俄烏戰況與加沙戰火繼續是新聞焦點,但熱度不及特朗普關稅新政,以及美中連環角力。不少人問,為什麼最近幾年國際局勢亂糟糟的,火頭四起,烽煙不斷?個人認為,這和權力真空有關,導致群雄割據。 美國不再充當世界警察 所謂權力真空,是指美國軍隊於2020年2月底至2021年8月底分階段撤出阿富汗,讓塔利班重奪阿富汗政權,這個被外界視為災難的倉皇撤退,讓全世界清楚看到,美國不再充當世界警察,不會再為了維護別國政權,派兵到海外打地面戰,頂多就是遙距空襲,或者閃電突擊。美國民意厭戰,不想美國重蹈越南、伊拉克和阿富汗那樣的戰爭覆轍。 這個美國厭戰的信息,讓各個地區有一定軍事實力的國家雄心勃發,紛紛尋求擴充自己勢力範圍,確立區域霸主地位。俄羅斯在2022年2月揮軍入侵烏克蘭,距離美國撤出阿富汗不到半年,這並不是巧合;以色列揮軍加沙,雖是對人質危機的反彈,但其後不斷延長戰事,謀佔巴人土地,又主動攻擊伊朗,清剿真主黨、胡塞武裝,其意圖明顯是要當美國在中東地區的首席代理人。 除了俄羅斯和以色列,土耳其和匈牙利也蠢蠢欲動;印度欲借美中脫鈎取代中國;中國借支援俄羅斯索取土地礦藏,晉身反美軸心大阿哥;日本在台灣問題上做公開文章制約中國;非洲內亂頻仍無人理會。這一切看似雜亂無章,究其根源卻有共通之處,就是世界秩序從一美超強主導,走向列強並立割據一方。 若把最近數年與之前三十年作一比較,這個變化就更為明顯,不論是調動國際力量平定南斯拉夫內戰,遏制非洲種族滅絕,又或打擊拉登恐怖組織、搜尋伊拉克大殺傷力武器、清除塔利班極端政權,美國都身先士卒,站在領導位置,出錢出人去平定局面。如今,俱往矣,美國惜身只謀短期之利,跟在以色列後面轟炸伊朗,串同俄羅斯逼烏克蘭就範。...

上星期提到的曼斯菲爾德伯爵威廉‧莫瑞(William Murray, Earl of Mansfield),1705年3月2日出生於蘇格蘭珀斯(Perth)。他早年在珀斯受教育,後來前往倫敦就讀西敏公學。其後他「仕途」順遂,曾擔任博洛布利茲(Boroughbridge)的國會議員。他並曾任多個高級司法職位,於1756年至1788年間出任英格蘭首席大法官(Lord Chief Justice...