我不是觀鳥愛好者,所以不懂得所拍攝雀鳥的品種。上一輯拍花,今集應該是雀鳥吧!和花影一樣,我將彩色世界轉成黑白,雀鳥不是在自然環境出現,而是明暗、對比、靜和動的雀鳥姿態。這也是另一種觀鳥方式吧。 ...

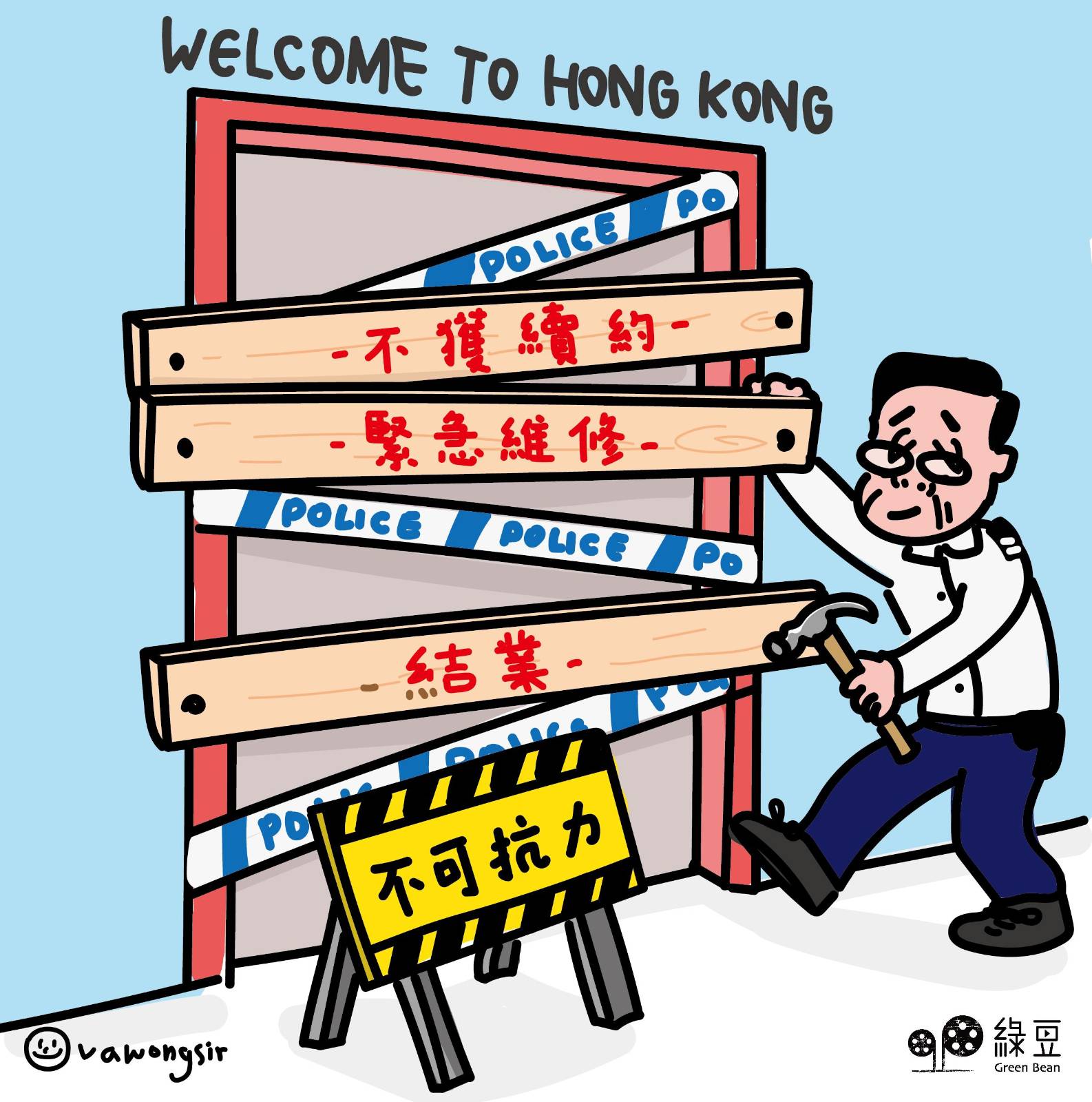

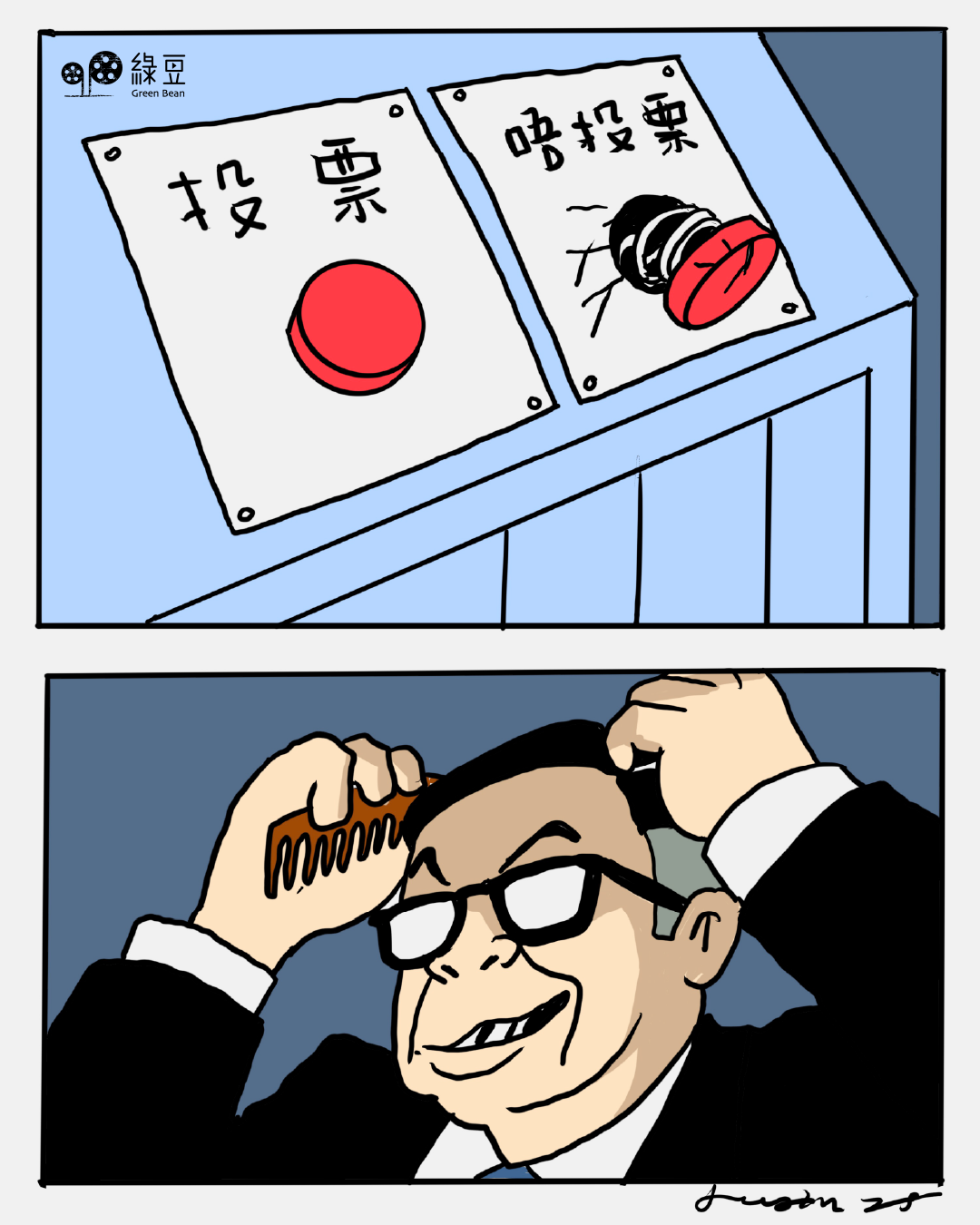

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

哲學與人生問題 2021年,我曾出版《為人之學:人文、哲學與通識教育》一書,當中講述我如何看待哲學教育及通識教育。我從哲學與生命角度切入,發現通識中心甚少有課程觸及這個人生最重要的問題。以哲學思辨生命,並非單純講述自身故事,而是如何運用學問,探討及解決自身所面對人生問題。必須注意,運用學問並不代表你必須讀通康德或亞里士多德等人博大精深的學術巨著,你大可完全不明白他們的學術思想,不過卻要學習他們如何看待生命的方式。出於以上想法,因此將生命哲學放入通識教育範疇,作為實踐自身教育理念的基石。 正如上述,我們要向眾哲學家學習,如何看待生命。但他們所講的問題絕非具體問題,而是若干人類必然會遇到的共同問題,並尋求普遍意義的解決方法。就我自身能力所及,將眾多人類必會遇到的共同問題中的五種,納入講學範圍,後來遂發展成「死亡與不朽」、「愛情哲學」、「性與文化」、「幸福論」、以及「烏托邦思想」五門科目。以下我逐一講解這些科目的內容與意義。 五個人生共同問題死亡與不朽,乃人生最重要、亦不得不面對的問題。基督教徒強調,信耶穌,得永生。然而,何謂永生?何謂不朽?柏拉圖講靈魂不朽(immortality of the soul)與耶穌所謂肉身復活(resurrection of the body)有何分別?凡此種種,當我們面對生命與死亡時,實無可避免,必須處理。 人生另一主要問題就是愛情哲學。試問誰不渴望愛情?然而,何謂愛?何謂情?將「愛」與「情」化作人生經驗,該如何處理?表面上大家都在談情說愛,但若問他們何謂愛情,被問者大抵皆無言以對。華夏文明本無「我愛你」的概念,在座各位可否於1900年前任何一部古籍中覓得此三字?起碼到目前為止,還沒有人找到。為何在我們的傳統中,並沒有任何概念可對應「I...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

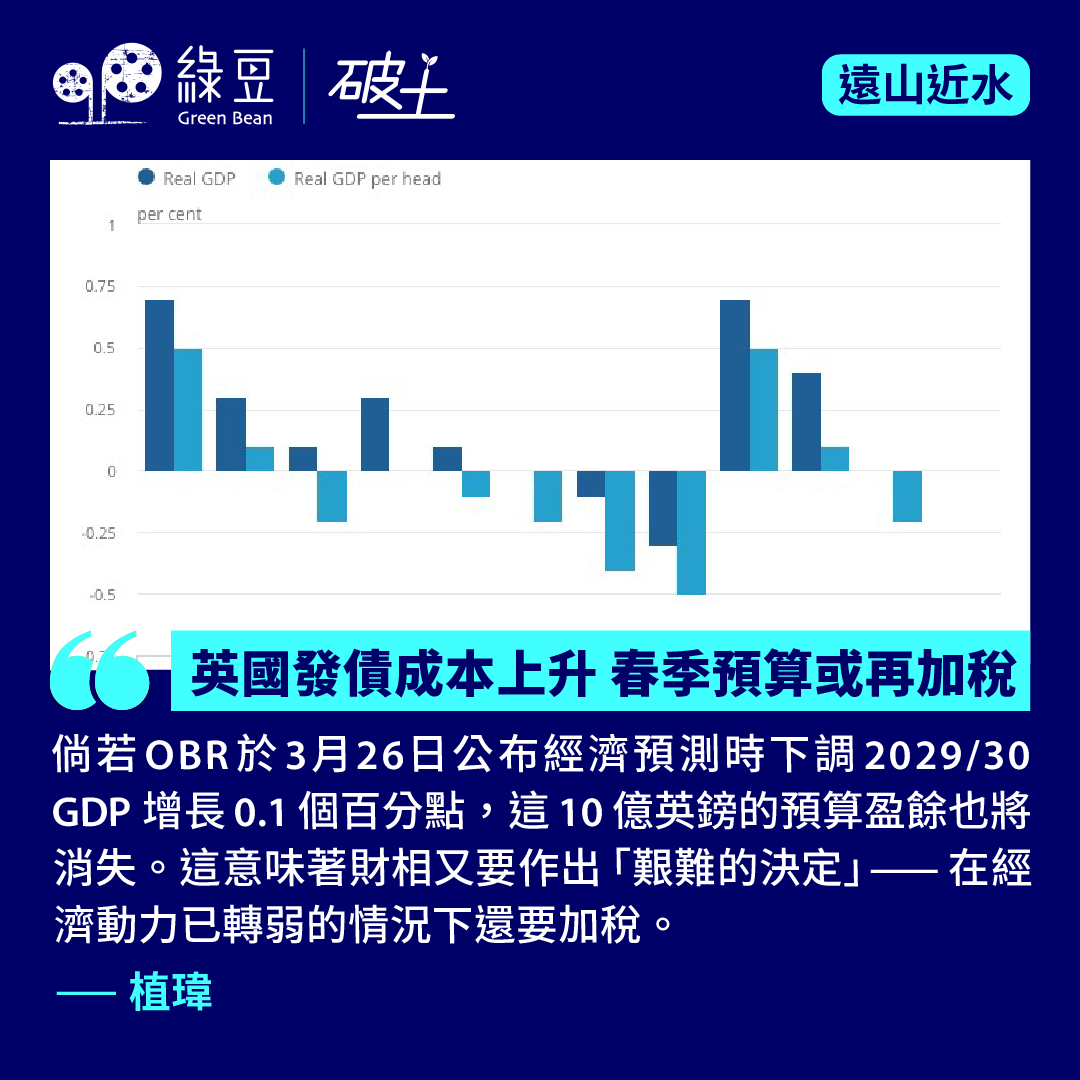

踏入新的一年,英國的財政狀況卻未見新氣象。財相李韻晴(Rachael Reeves)去年在秋季預算案一口氣大幅加稅400億英鎊,未能改善財政之餘,3月的春季預算案更可能要再次加稅,以應付增加的發債成本。 本周一政府拍賣22.5億英鎊的30年國債,由於投資者擔心英國的財政狀況會進一步惡化,參與的熱度不高,發行成本升至5.2% —— 這是繼白高敦(Gordon Brown)後,再次有財相讓英國國債發行成本高見5%。李韻晴打算今年大幅增加發債額至2970億英鎊,以應付政府開支,但投資者對工黨的經濟政策欠缺信心,發債成本易升難降。 去年10月24日公布秋季預算案之時,預算責任辦公室(OBR)乃以2025/26至2029/30五年間的20年期英國國債平均孶息率(Coupon...

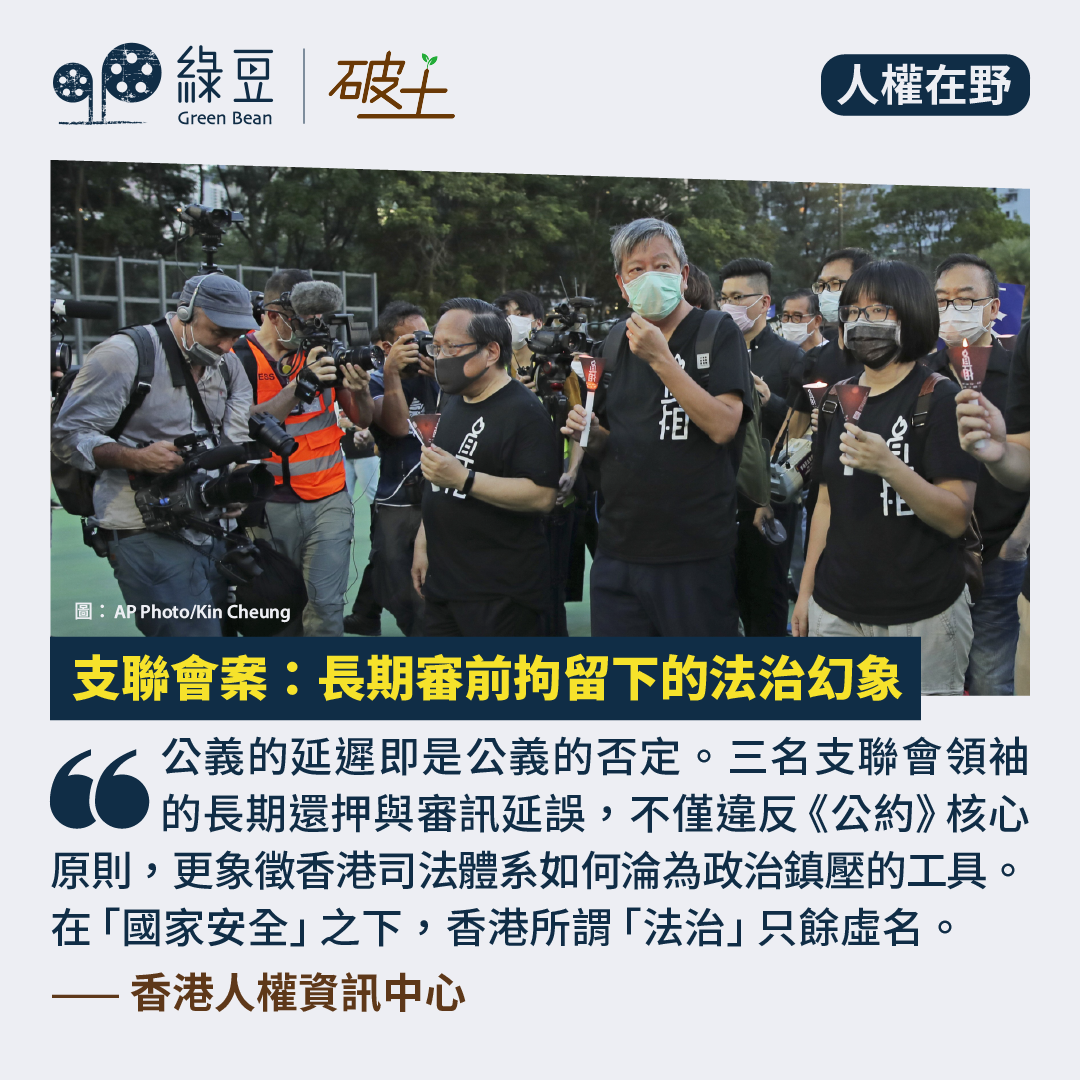

從2019年的大規模示威遊行,到《香港國安法》的落實,再到俗稱「23條」的《維護國家安全條例》立法,這五年間香港的人權狀況歷經了各種挑戰與變化。期間,聯合國人權機構及國際社會屢次發聲關注香港的人權狀況。五年過去,不少人可能疑惑:國際社群的目光是否已經轉移?香港的人權議題仍受國際關注嗎? 事實上,聯合國人權條約機構仍對香港的人權發展保有相當程度的監察和評估。而聯合國特別報告員、工作小組等「特別程序」更是頻繁發表聲明或致函政府,密切追蹤香港的人權狀況,包括新聞自由、司法獨立、少數群體平權以及勞工與婦女保障等各大領域。 聯合國特別程序的公開信與聲明 自2019年起,香港多次成為聯合國特別程序關注的焦點。這些特別程序包括特別報告員(Special Rapporteurs)以及工作小組,透過聯合通報、聯合意見函或意見書等形式,就個別議題或事件向香港特區政府及中國政府提出具體人權疑慮。特別報告員以及工作小組是各個人權範疇的專家(例如言論自由、任意拘留、法官與律師獨立性等),他們在信函中引述《公民及政治權利國際公約》(ICCPR)等的國際人權標準,直接點出香港政府現行的法例或執法行動對人權造成的傷害。過去五年,聯合國特別程序已就香港的人權狀況發表19次公開信,當中包括: 以《香港國安法》或其相關法例作檢控的擴張性問題 特別報告員們數度致函香港政府,就國安法在實際執行層面,是否出現「過度闡釋」或「恣意擴張」的情況提出疑問。例如2023年的聯合通報,既質疑針對自我流亡的數名民主派人士發出通緝令的合法性,也表明此等「跨境追訴」恐怕與國際上慣常認定的國家管轄範圍有落差。同樣,2024年有關《基本法》第23條本地立法的聯合信函,亦一再強調立法過程應保持透明度及包容性,並避免進一步收緊言論及出版自由。...

過去一周,較矚目的政經要聞是即將再次就任美國總統的特朗普宣稱,有意染指格陵蘭和巴拿馬運河,並且不排除使用軍事力量或關稅手段。這項聲明顯示,特朗普將採取措施,實行其與幕僚過去一直主張的恢復門羅主義(Monroe Doctrine),即不允許别的勢力介入美國後花園,威脅美國本土安全。此一擴張策略,恐怕會觸發全球各處運輸樞紐激烈爭奪戰。 特朗普早於2019年已向丹麥提出購買格陵蘭,惟遭丹麥拒絕。這個位處北極圈的全球最大島嶼,只有不足6萬人口,卻蘊藏豐富的稀土及石油資源,並且具有戰略價值,有助開發北極和威懾俄羅斯。至於連接大西洋與太平洋的航運要塞巴拿馬運河,在1977年前由美國控制,其後交還巴拿馬政府。特朗普以中國公司(指李嘉誠旗下和黃集團)介入操控運河附近港口為理由,揚言要重新掌控運河。 政治衝突新熱點 格陵蘭與巴拿馬運河之爭,不單是美國與丹麥之間及美國與巴拿馬之間的爭執,更加是可觸動全球地緣政治衝突的新熱點。這是由於美國視中國及俄羅斯為最大威脅,將採取強硬措施打壓中俄聯盟,同時擴張美國經濟利益。俄羅斯自侵佔烏克蘭後元氣大傷,無力阻止北約勢力擴張,而歐盟諸國亦不敢與美國反臉,這便給了美國趁機吞併格陵蘭的機會。 丹麥雖然是宗主國,但軍事力量單薄,過去主要靠經濟援助拉攏人心,仍阻止不了格陵蘭本土呼籲反殖獨立的聲音,如今美國銳意擴張,若開出令格陵蘭島居民心動的條件,兼併格陵蘭並非難事,若實現此一意圖並嘗到政經甜頭,很可能推動美國走上對外擴張的不歸路。 至於巴拿馬運河之爭,要點不只運河的管理權歸屬,更重要的是啟動了美中兩國在南美洲的霸主爭奪戰。美國目前對墨西哥及中美洲與加勒比海諸國有強大控制,這些國家在經濟上高度依賴美國,只要美國動用關稅手段,這些國家便吃不消。但南美洲其他國家卻非如此,大部分南美國家其實更依賴中國,不單日用貨品來自中國、重要基建倚靠中國投資,就連國家急需的美元外匯,也需要藉著與中國人民幣交換的機制獲取。...

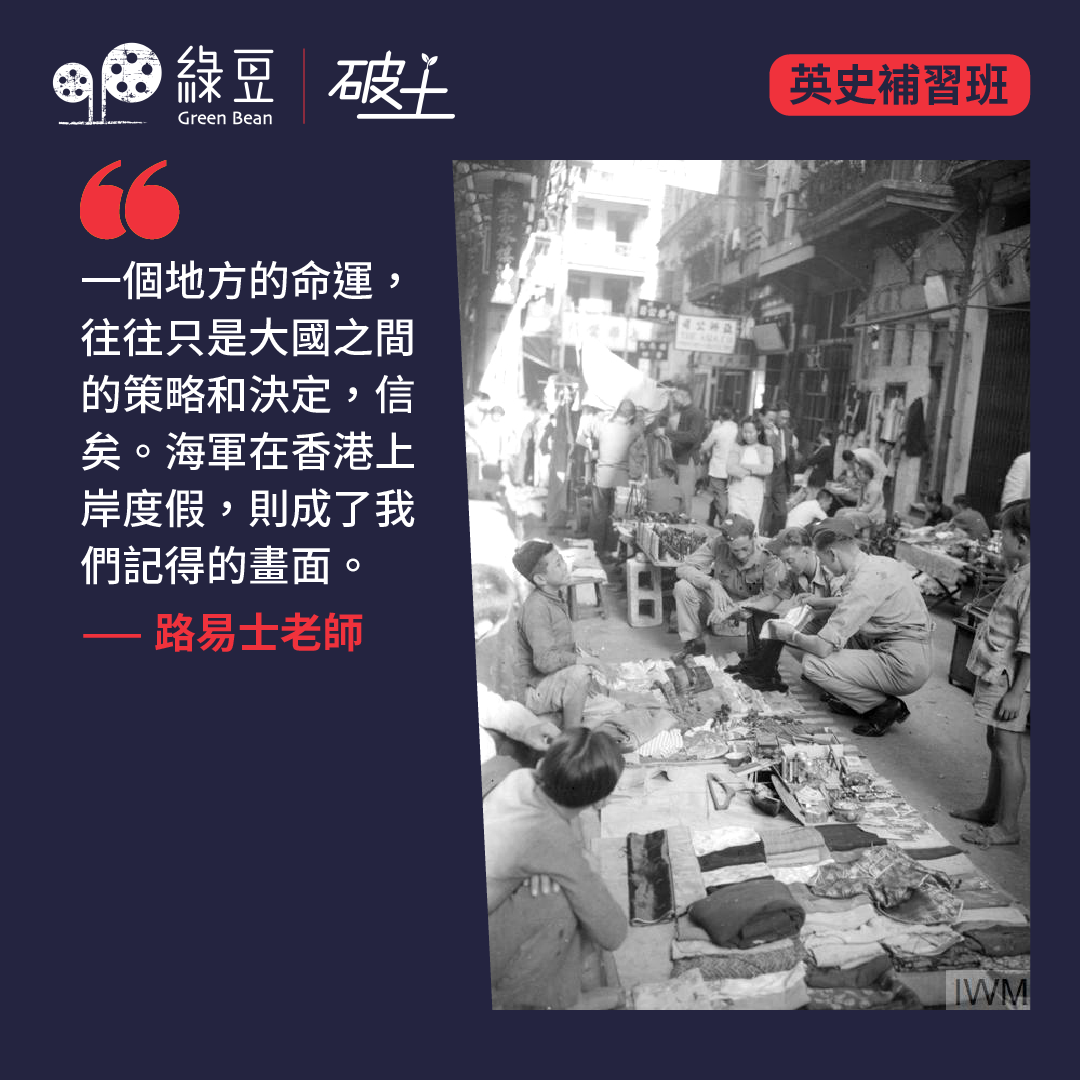

在貝爾法斯特號(HMS Belfast)博物館,路易士找到香港這名字,怎能不興奮。那是一塊綠色的資料版︰ 「香港是船員們休假上岸時受歡迎的地點。許多華籍男子通過香港的海軍基地——添馬艦基地,加入了英國皇家海軍。」(原文︰Hong Kong was a popular...