我們過去談及人權保障時,經常援引《公民及政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》或其他不同的人權條約。然而我們鮮有討論如何去保護捍衛和推動人權的權利,以及捍衛人權的人。其實早在1998年,在《世界人權宣言》通過五十周年之際,聯合國大會一致通過了《人權維護者宣言》(下稱《宣言》)。這份宣言建立了人權維護者的定義:通過和平手段促進、保護和實現人權和基本自由的個人或團體,並確認人權維護者在實現《世界人權宣言》和各項人權條約所規定的人權具有關鍵作用。《宣言》強調每個人都可以發揮作用,成為人權維護者,使人權得到實踐。這份《宣言》是聯合國各成員經歷了十四年的談判而達成,《宣言》雖然沒有硬性的法律約束力,但規定國家應採取措施,確保人權維護者不會因行使《宣言》的權利受到威脅、報復。然而在聯合國層面的人權承諾與在地的實踐及法律保障往往不是一蹴即至。爭取和實踐一項權利,往往需要公民的犧牲和不斷的付出,才能逐步鞏固,成為社會的共識和現實。「陣地社工」近日,社工陳虹秀因被裁定暴動罪成,判囚三年九個月,便充分反映國際人權標準未能在香港本土有效地實踐的困境。陳虹秀被指在2019年8月31日灣仔示威集會期間參與暴動,具體的案情並非指控她使用暴力,而是指她在現場以揚聲器呼籲警方保持克制及不要使用過量武力。她抗辯指當日是行使社工職責,她的行動是為了緩和示威者與警方之間的衝突,但法院卻指她的部分言論失實,並把她的言行解讀為鼓勵、支持示威者參與暴動,故此罪名成立。回想當年反修例示威爆發,大型、持續及激烈的警民衝突震撼每一個香港人,這促使陳虹秀與一群來自不同服務領域的社工組成「陣地社工」,在示威現場履行社工的角色,包括嘗試緩解警察與示威者之間的衝突、為現場的群眾提供情緒支援,並提示市民注意人身安全及與被捕相關的法律知識。在某些時候,他們亦會陪同有需要的傷者入院。筆者當年在示威現場,亦見證這群社工在危難中為市民服務的堅持和熱情,並為他們所代表的香港公民社會的成熟與韌性感到鼓舞和自豪。筆者認為,陳虹秀及其他「陣地社工」的成員正正是《宣言》所指的人權維護者,應受國際人權法所保護。聯合國人權事務委員會曾明確指出,人權維護者在促進與保障和平集會權方面具有關鍵作用。他們的行動應受到《公民及政治權利國際公約》的保障,即使集會被宣布為非法或被驅散,他們的行動仍應受保護,不應受到打壓、報復或騷擾。缺乏公眾監察下的後果令人遺憾的是,香港政府及法院,並未有參考國際人權法的規定,認同人權維護者的角色和享有的保障。有傳媒統計發現,陳虹秀的案件並非孤例。在示威浪潮被政府成功鎮壓後,至少有12名社工或準社工,被控在反修例示威期間參與暴動,當中陳虹秀及另外3 人以當時正執行社工職務作為抗辯理由,但只有一人被判無罪。法院對陳虹秀的判決,把執行社工職務的人視為暴動參與者,這種裁定亦威脅著其他在示威現場出現的群體,例如記者、急救員、律師和人權觀察員等。嚴重的法律後果,阻嚇公民社會成員在示威現場發揮互助、保護及監督人權的作用與公共價值。從外國及香港本地的經驗所見,警方使用過度武力和濫權的情況,往往在缺乏公眾監察的環境下發生。香港公民社會面對的困難和威脅,大家有目共睹。然而氣餒、放棄不應是我們的選項。陳虹秀在入獄前,表現寬容,她充分代表了人權維護者的勇氣和堅持,鼓勵我們在逆境困難中砥礪前行。 香港人權資訊中心Facebook: facebook.com/hkchr.orgIG: hkchr_org ...

美中關稅戰陷於膠著狀態,美方正積極游說多國孤立中國,換取美方給予關稅優惠;在歐洲方面,德國候任總理默茨(Friedrich Merz)公開表示,願意提供射程達500公里的金牛座巡航導彈予烏克蘭,並指烏克蘭可以此攻擊克里米亞大橋,顯示德國正銳意加強軍力對抗俄羅斯,可能取代美國成為西方社會保衛歐洲的主要力量。 孤立中國的關稅戰 在美中關稅戰上,較值得注意的發展有兩點,其一是特朗普(Donald Trump)宣布給予電腦及智能手機等產品暫行豁免,不入中國的145%關稅網,消息刺激美國科技股上升,但其後特朗普澄清說,正在準備把這些產品列入另一對等關稅清單,並非持久豁免;其二是美國政府指派財政部長貝森特(Scott Bessent)參與關稅對外談判,貝森特制訂了圍堵孤立中國的策略,在與亞洲多國的關稅談判中,明確要求對方承諾不會轉運中國產品赴美,以及不會讓中國公司藉該國設廠迴避對華關稅。 特朗普的全球關稅政策在4月2日和9日出台前,並沒有深思熟慮,存在許多漏洞,導致國際金融市場強烈震盪,令美國聲譽受損,特朗普也廣受責難。但市場的反應正促使美國政府逐步修訂政策,針對科技產品作區別對待是一個重要修訂,因為美國企業需要時間轉移海外生產線,孤立中國也是一個重要發展,這可以收窄關稅戰的打擊面,從美國單挑全球變成美中兩國決鬥,其他國家或可按自身利益計算選擇靠那邊站隊。...

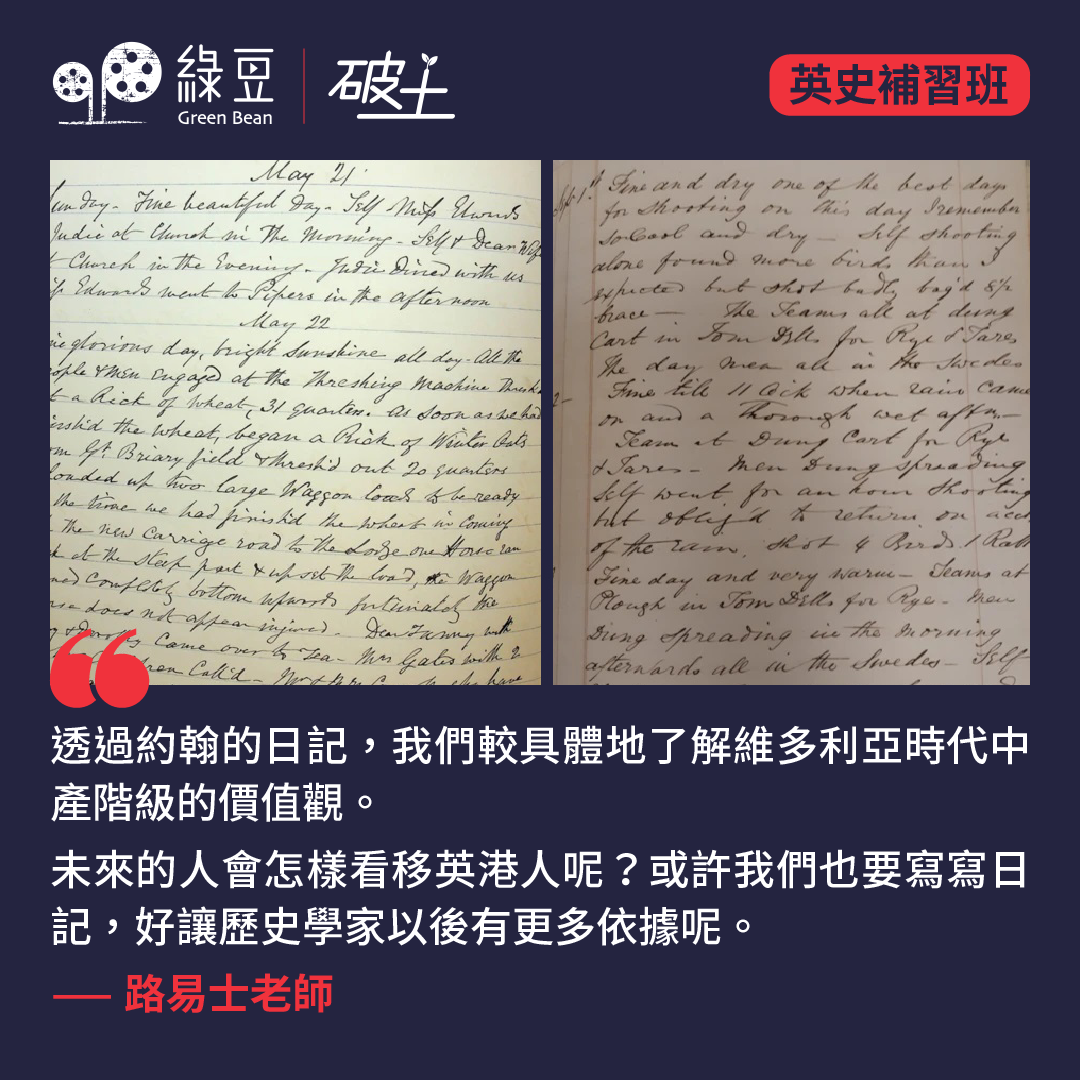

初讀英國歷史,無可避免地會由帝王將相入手,就像我們讀中史都會把皇帝研究一番,因他們是最有影響力之人也。但慢慢就期待有如歷史學家史景遷(Jonathan Spence)《婦人王氏之死》這種「庶民史」的研讀。史景遷透過一個普通婦人的命運,展現出康熙時代的社會結構、法律制度與人倫關係。 英國史的研究也是如此,從亨利八世的改革、伊利沙伯一世的黃金時代,到工業革命與殖民擴張,這些「大敘事」固然重要,但若我們轉向普通人如何生活、思考與適應變局,就會發現歷史的更多層次。 在里克曼沃斯的三河博物館(3 Rivers Museum)看到「A...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 你還記得上一次自己獨自觀看自己喜歡的電影是甚麼時候嗎?獨自去喝杯咖啡?獨自與好友旅行?甚至獨自享用一頓好的? 小韻的時間表排得滿滿的,全部都是關於工作、家庭和孩子的事。小韻、丈夫和女兒來到面談室,小韻坐在一邊,女兒則和丈夫坐在另一邊。 小韻說:「我沒有時間停下來,一停下來就覺得自己在偷懶。」小韻的丈夫即搖頭:「她總是很忙碌,我說過她應該多休息,沒有人要求她這樣勤力,現在全身都是濕疹。」女兒也附和:「媽媽忙得沒有時間跟我玩,大部分時間都是忙這忙那,既要工作,又要照顧我們,還要去做義工。」...

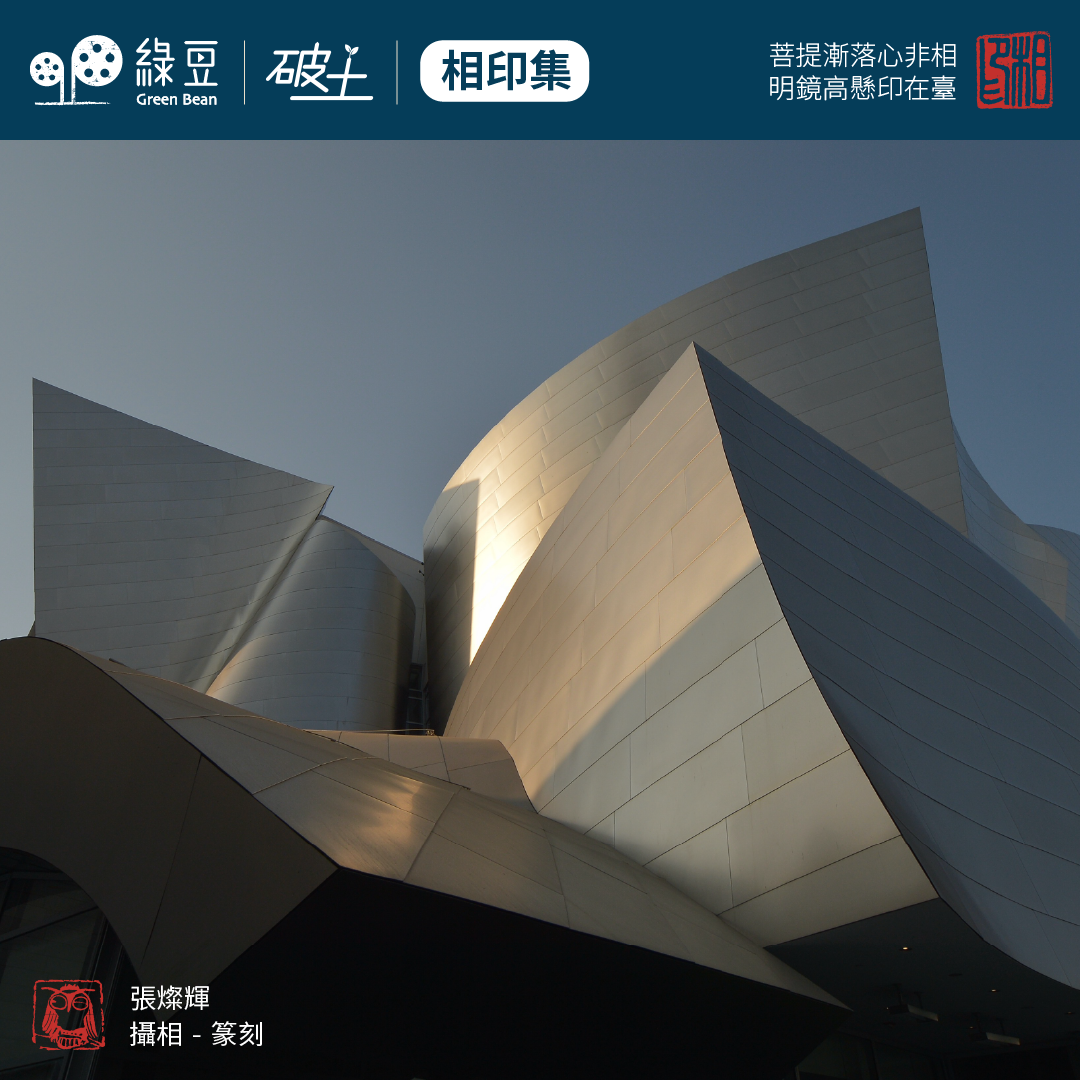

在當代建築界,現代建築不僅僅是一個實用的空間,它還承擔著雕塑藝術的角色,特別是在結合光線和陰影的運用上。以法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry,1929 — )的洛杉磯迪士尼音樂廳為例,我們可以深刻地體會到現代建築如何通過形狀的變化和材料的選擇來展現其雕塑性質。 洛杉磯迪士尼音樂廳於2003年正式開幕,是當代最具代表性的音樂廳之一。其獨特的外觀設計使其成為洛杉磯市區的一個地標,並引起全世界的關注。與傳統建築不同,迪士尼音樂廳的外形非線性,運用了波浪形的鋼材包覆,模擬了音樂的流動性與動感。蓋瑞的設計不僅考慮了結構本身的功能性,也賦予了它多變的形狀,使之具有雕塑般的美感。 蓋瑞對光線的運用在迪士尼音樂廳中亦表現得淋漓盡致。設計師巧妙地利用曲面來反射陽光,隨著一天中不同時間的變化,建築表面會展現出不同的光澤和色彩。早晨的陽光、正午的直射光,乃至黃昏的柔和光線,都使得音樂廳在不同時刻呈現出各種各樣的視覺效果。這種動態的光影變化不僅豐富了觀眾的視覺體驗,也增強了建築的情感表達,讓人們感受到音樂的脈動。 陰影的運用同樣是迪士尼音樂廳設計中的一個重要元素。建築的波浪型結構創造了許多不同的陰影效果,這些陰影在建築物的不同部位相互交織,使得整體設計更加立體。陰影不僅僅是光的一種缺失,它們也為空間增添了深度和層次,讓觀眾在駐足欣賞時,感受到更為複雜的美學意義。這種對光影的細緻考量,無疑使得迪士尼音樂廳成為一件動人的藝術作品。...

上周金融市場的動盪,再次印證,債券市場的力量與影響,遠超乎股壇的喧囂。股票投資者,僅為企業之股東,其權責有限;然政府債券的持有者,卻是國家的債權人,其影響之深遠,絕非股民所能比擬。一旦債市失去信心,政府之借貸成本勢必如脫韁野馬般飆升,財政開支亦將隨之膨脹,蠶食國力。由此可見,債市若然「發脾氣」,其對政府帶來的後果,遠猛烈於股市之「情緒波動」。 面對特朗普政府大幅加徵關稅的震撼,投資者不僅紛紛逃離風險資產如股市,連一向被視為「避險天堂」的債券市場亦未能倖免,可見市場極度恐慌。而此番市場震盪,亦使得一項對沖基金慣用的策略——「基差交易(basis trade)」——重新回到市場聚光燈下。此策略素來被部分人士吹捧為「無風險套利」,其潛在風險實不容小覷。以下將深入探討該策略一旦失靈,可能引發何種連鎖效應,對整體金融系統構成多大的潛在威脅,以及為何本輪市場動盪最終得以避免全面爆發,未至釀成滔天巨浪。 何謂「穩賺不賠」的基差交易? 簡而言之,基差交易乃是投機者透過觀察現貨債券與期貨合約之間的微小價差,試圖鎖定蠅頭小利。假設某現貨債券當前市價為99美元,而相同類型債券的期貨合約價格則為100美元,精明的投機者便可同時買入該現貨債券,並賣出相應的期貨合約,靜待合約到期時交付現貨債券,從中賺取區區1美元的差價。 然而,區區1美元的利潤,對於胃口龐大的對沖基金而言,無異於杯水車薪。故此,他們往往會採取高倍槓桿的操作手法,動輒以數億美元的資金進行交易以放大收益。其融資的主要管道,便是依賴回購市場(repo market),僅需動用少量自有資金(例如以1000萬美元的操作5億美元規模的交易),並以所購入的債券作為抵押,向市場借入其餘款項。期間雖然須支付利息成本,惟一旦市場價格出現不利變動,基金亦可迅速出售現貨債券以平倉止蝕,看似進可攻退可守。...

上次到訪古巴是 2015 年,轉眼已是十年。這十年間,無論是自己身處之所,抑或古巴本土,都經歷了翻天覆地的轉變。十年後再訪古巴,最深刻的感受是當地停電情況反而較以往嚴重。出發之前已聽說,幾乎百分之百會遇上停電,有時甚至持續兩天以上,所以隨身帶備頭燈及幾個充電尿袋,主要為手機(亦是唯一的相機)充電。 在夏灣拿期間看到一則消息,古巴出生的美國國會議員卡洛斯‧希梅內斯(Carlos Gimenez)要求特朗普政府,全面禁止與古巴之間的匯款及旅遊往來,只容許由美國國務院批准的個別人道援助個案。希梅內斯表示,夏灣拿的獨裁政權對美國及其公民構成重大威脅,因此必須切斷該政權獲取硬通貨的途徑,以減低其壓迫人民的能力(註一)。 此說法似乎有道理,但不少研究制裁的專家均指出,若要制裁奏效,採取「全面制裁」(broad sanctioning)難有成效,必須精準打擊決策階層,避免造成人道災難,即所謂「聰明制裁」(smart...

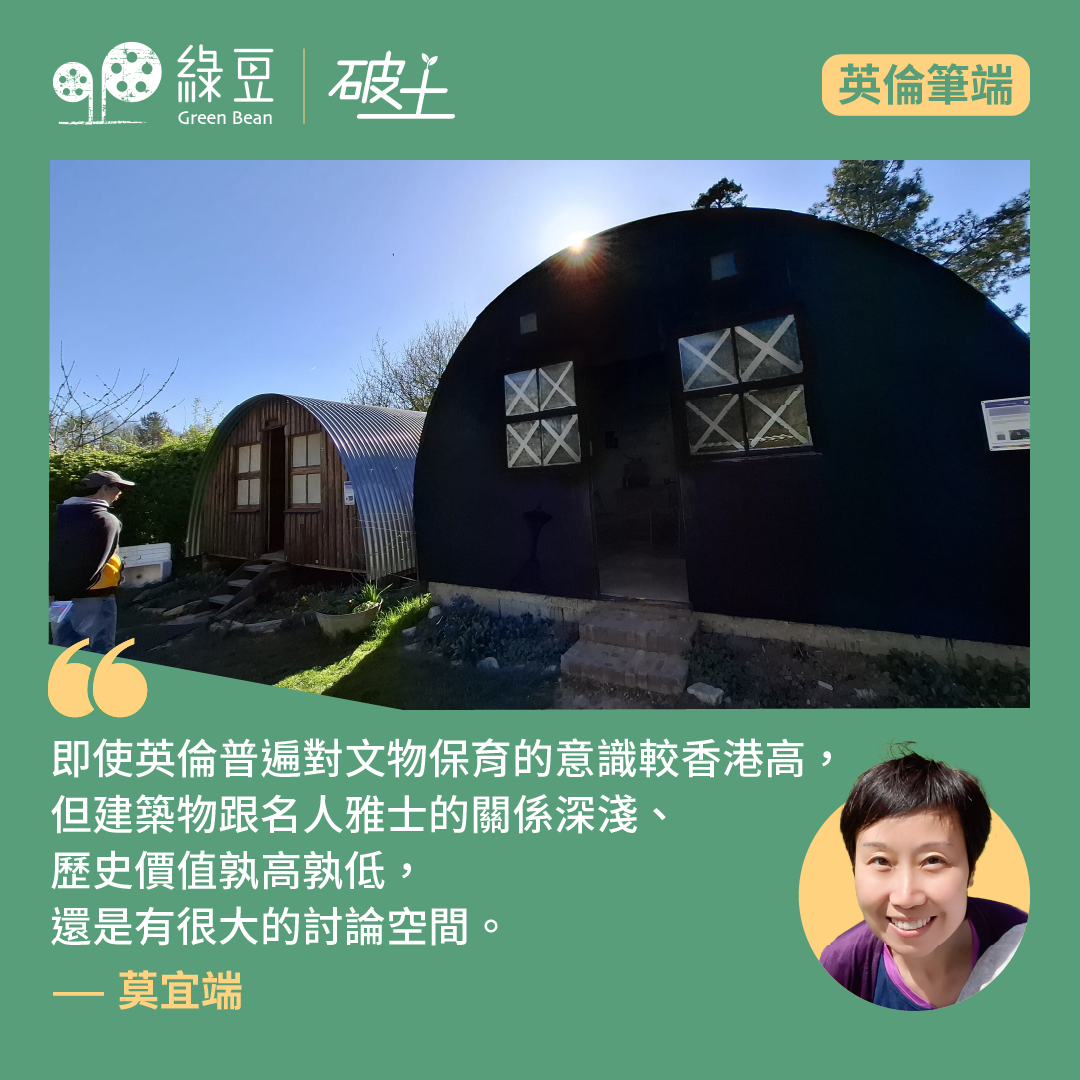

踏入四月,春暖花開。愛閒時郊遊的同事,叫我一定要去白金漢郡一個鄉郊博物館看看。我告訴她若是農場、拖拉機和餵小羊,我興趣不大。但同事猛力搖頭,她覺得我會喜歡。 跟外子從家開車到白金漢郡南面近屈福特的Chalfont Saint Giles,原來有個Chiltern Open Air...