如果喜歡建築,到台中至少有三座建築物一定要看:貝聿銘在東海大學的教堂、安藤忠雄在亞洲大學的美術館,和伊東豐雄在台中市的國家歌劇院。三位是世界級的建築大師,三座建築都各有不同的風格。安藤忠雄概念很簡單,以原始幾何正三角形為基本,發展出對光和空間的建構,簡約但極講究的建築物料令美術館成為台中的建築地標。我覺得每期的展覽不是最重要,在館內感受光與空間,便知道整座建築物本身就是藝術品。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

第六封信 6.4 明慧, 我大半生在中文大學渡過。從事學術、研究、教學和行政工作,有幸受到不少老師的錯愛和鼓勵;朋輩的支持和幫助。業師沈宣仁院長在崇基本科一年級教授大學理念和他的教學熱誠,尤其是他對人文和自然知識的追尋,是「文藝復興人」的典範,使我終生受益良多。何秀煌老師對中文大學通識教育的肯定和規範性之確立,使我從他手中接任大學通識教育主任工作時,可在堅實的基礎繼續工作。但在我理解大學和通識教育的理念和實踐上,最重要的是受金耀基教授開啓性的影響。他的《大學的理念》一書為所有華人大學通識教育工作者必備的經典。我思考大學精神和通識教育的課程發展,很多方面從他的思想引發出來。 14年大學通識教育主任工作可算是我教學生涯中較滿意的一部分。中文大學通識教育有這樣的成就,主要原因是在於各崗位參與者的無私奉獻,熱誠參與。任期中多次課程改革和變更,沒有校方和同事的支持,根本不可能成功。金耀基校長和楊綱凱副校長對通識教育的執著,是中大通識教育改革成功的首要條件。沈祖堯校長對通識教育基礎課程的信心至為重要,但最難得的是大學通識教育部上下同事積極的參與才能推動。其中特別要致謝的是梁美儀教授、崔素珊女士、吳曉真小姐和趙茱莉博士。和他們共事多年是我的榮幸。(註一)...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

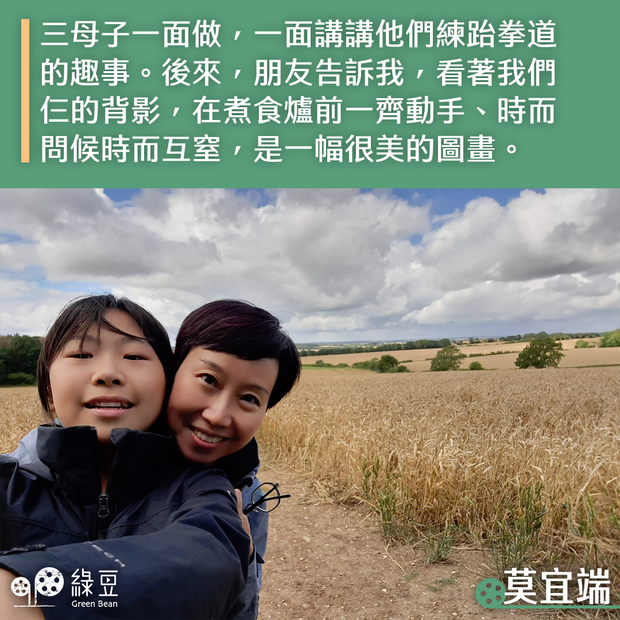

這個暑假,我和外子都要上班。我工作的崗位其實是容許我們請假的,但跟老師不同,寄宿學校仍有宿生在,除了起居飲食、社交娛樂,我們也要提供適切的各種訓練,讓他們的溝通能力不會因為宅在宿舍而停滯或倒退。可以投放多些時間跟學生在宿舍和社區參加活動,也令我對這個夏季的任務充滿期待。而丈夫的韓裔老闆暑期回鄉,他有責任駐守大本營。所以,眼看本地朋友趁暑假road trip,又或衝去熱浪澎湃的南歐,甚至飛到香港探親,我們只有羡慕的份兒。沒有四處遊歷,反而多了機會欣賞孩子的好。怎麼說呢?丈夫是大管家,很細心地安排少男少女承擔不同的家務,又囑咐他們外出踢波記住關妥門窗、哥哥要照顧妹妹諸如此類。青春孩子有時給你一個臭臉,但每天回家總會見到任務完成,我倆回家終於可以做監督,檢查一下衣服有沒有乾透、吸塵機有沒有放好。老懷安慰。另外,做娘親的也有機會自肥。來英一年多,我們老了,少男少女也成長了,兩者同為大遷徙的同路人。比起未移民前,現在時常聊天。不是家長「盤問」子女,更多是夫婦倆多分享在新地方新工作新教會開心和激心的事。當我開始拿起鑊鏟的頭幾個月,平日不喜我嘮叨、很易反白眼的少男,從沒講過一聲媽做的菜難食……其實,心裏很感動。很明顯他怕傷害老媽子的心,只是含蓄地說「ok啊」。直至有一天,我忍唔住說:「講真,味道唔妥、太熟太燶,可以講架。It’s okay to be not okay!我講啲餸菜。」不擅辭令的少男很激動的說:「其實唔只OK架。我真係沒有投訴,好食呀!」娘親的心真的甜到漏。而寡言的哥哥,自始可能不想我再旁敲側擊他的OK有何含意...

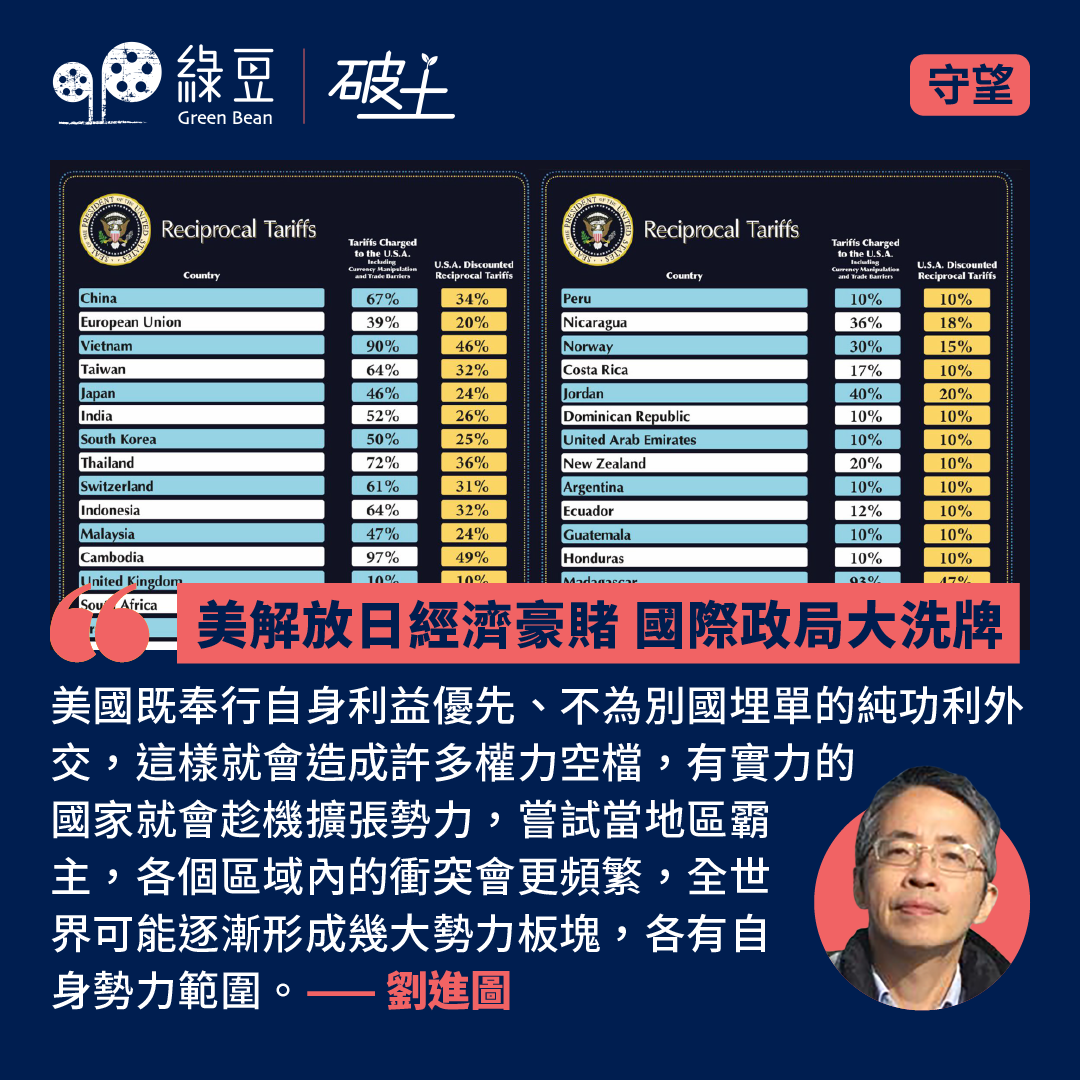

過去一周,最矚目的要聞是北京市與河北省暴雨成災,河北當局為保習近平倡建、尚未成形的雄安新區,洩洪往人口密集的涿州,使這三國古城頓成澤國,引發廣泛民怨。事件更反映北京高層決策範式轉變,致應對天災一再延誤,不像昔日第一時間派中央大員到前線指揮救災,責成各方關注救助災區民眾。北京市西郊房山、門頭溝等地區,因颱風杜蘇芮暴雨成災,洪水泛濫沖斷道路橋樑,甚至連市中心的紫禁城,也因排水道淤塞積水過膝。這個新聞在7月底出來的時候,外界原以為是突發天災,關注重點主要是有多少市民受困及傷亡。但這方面的信息極其稀少,內地官方媒體後來只能以七月份全國自然災害受災總人數,來曲線表達北京與河北的災情,這種做法與往日應對天災有所不同,引起了外界關注。及至河北省決定洩洪,洪水突至淹沒古城涿州一帶,數以萬計的民眾失去家園。在民眾眼中,事件性質即由天災變成人禍,這是由於河北省主事官員對外宣稱,要竭力做好北京的護城河,反映官員心裡首要的是討好中央領導人,而非受災的當地民眾。在沒有充分預警及疏散下倉卒洩洪,令大量民眾走避不及,而洩洪的方向也引起同一質疑,雄安新區尚在建設階段,人口稀疏,涿州一帶卻是三國遺址,既有密集人口,也有大批歷史建築,保雄安捨涿州的決定,被視為因討好中央領導而犧牲平民百姓的官僚決策。河北水災的新聞在海外引起巨大關注,但中國官方卻一片靜默,既沒有大幅報道,突顯領導人關注災情,發布指示國務院統籌救災,也沒有迅速派中央大員到前線視察,在鏡頭面前問候災民,承諾災後賑濟,發動四方支援,直至多日後才公布派了一個副總理去天津指揮救災。官方這種出乎意料的沉靜與延誤,令觀察中國的學者感到很不尋常,類似的應對模式和官宣口徑多年來使用了無數遍,為何突然失靈?有分析家認為,習近平領導的中共中央,此次應對河北水災遲緩失策,是因為中共高層內部派系鬥爭極嚴重,令習近平疲於奔命,再無心力應對地區險情。而在二十大後中共中央所有權力都集中於習平近一個人身上,國務院被架空,變成黨中央決策的執行單位,不敢自主決策,在未得到習近平指示下,全國上下的官員對河北水災只能視而不見,不敢發表片言隻字,害怕與中央步調不一致被追究政治責任。就連香港的建制派人物,過去總是第一時間出來,爭相表達關注內地天災,發動捐款賑災,以示愛國熱情,這次也是全體緘默,反映中央沒有下達指示。指中央忙於應對黨內人事變故,忽略地區天災,主要論據有兩個。其一是河北水災前夕,中央在國防、外交和金融領域,同時出現了不尋常的高層人事變動,包括外交部長秦剛突然被撤職,「火箭軍」領導團隊被廢黜。這兩方面的人事大變動,反映習近平破格提拔的要員相繼中箭墮馬,甚至離奇死亡,背後的政治鬥爭相信甚為激烈。而金融領域央行易帥,富經驗的老手遭撤換,既反映習近平對央行不滿甚深,也預示未來的中國金融政策將變得難以預測。另一個論據是,八月是北戴河會議舉行的時間,今年的北戴河會議風險甚多。由於疫後內地經濟復蘇乏力,青年失業率高企,地方政府債台高築,公務員集體減薪,國際圍堵惡化,各種危機湧現,估計黨內的不滿與鬥爭將密集爆發,中央領導層忙於籌謀應對,其他事務恐怕根本擠不上向中央領導匯報的日程。但在民眾看來,中央領導人忙於準備到北戴河避暑渡假,無視北京市郊及河北地區民眾痛失家園,各種譏諷遂不脛而走,內地網絡上充斥大量嘲諷的對聯和打油詩,融以罵街宣洩為主題的流行曲也突然火紅。諷刺水災的對聯與打油詩,其中一則是:「上聯:京城降雨全市變成中南海;下聯:市民疏散到處均為釣魚台;橫批:汪洋進京。」類似的文藝創作很多,禁不勝禁。除了嘲諷文字,捐款也可以成為宣洩民怨的渠道,有內地網帖指:「昨天北京市委市政府號召民眾捐款,廣大市民踴躍捐助,到目前為止,北京民政局收到廣大愛心市民的大量捐助,其中收到“捐你妹”20多萬條,收到“滾”14萬多條,收到草泥馬8萬多條……」除了捐款留言,捐一分錢的也不少,這是故意為難當局,因行政費用高於捐款額。在白紙運動後,海外分析家曾有疑問,若舉白紙抗議也不准,民眾還有什麼方法表達不滿,抗議政府施政失誤?這次北京市與河北省的水災,提供了具體答案。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

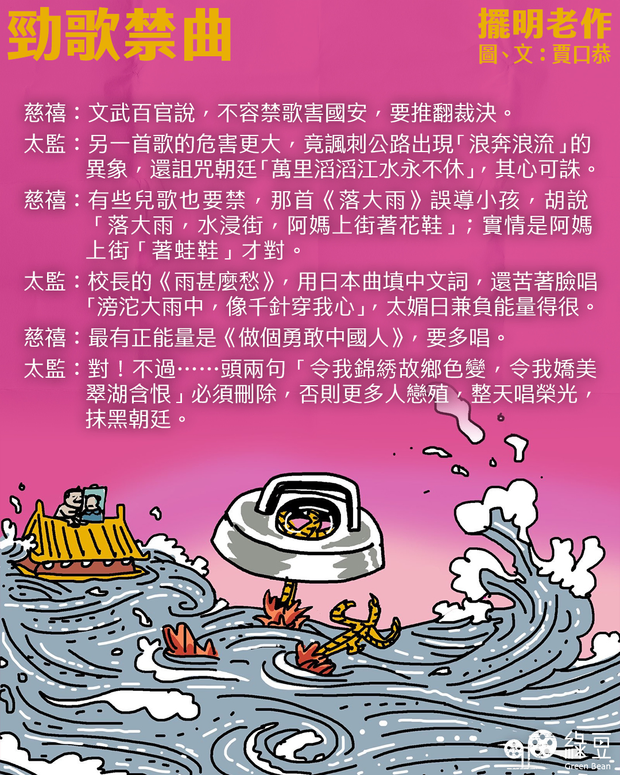

慈禧:文武百官說,不容禁歌害國安,要推翻裁決。太監:另一首歌的危害更大,竟諷刺公路出現「浪奔浪流」的異象,還詛咒朝廷「萬里滔滔江水永不休」,其心可誅。慈禧:有些兒歌也要禁,那首《落大雨》誤導小孩,胡說「落大雨,水浸街,阿媽上街著花鞋」;實情是阿媽上街「著蛙鞋」才對。太監:校長的《雨甚麼愁》,用日本曲填中文詞,還苦著臉唱「滂沱大雨中,像千針穿我心」,太媚日兼負能量得很。慈禧:最有正能量是《做個勇敢中國人》,要多唱。太監:對!不過……頭兩句「令我錦綉故鄉色變,令我嬌美翠湖含恨」必須刪除,否則更多人戀殖,整天唱榮光,抹黑朝廷。