第九封信 9.1 明慧, 上封信主要和你談欲望,也提到生死問題,引發到對自我的哲學反省,但沒有談及「愛」! 「愛」似乎是最容易理解的字,哪個人不希望有愛和被愛?在戀愛中的朋友當然清楚愛與被愛的感覺。但我們再想想「愛」究竟是感覺?情緒?理念?還是概念?愛和情是一樣嗎?愛與情有分別嗎?我們知道愛情是什麼嗎?...

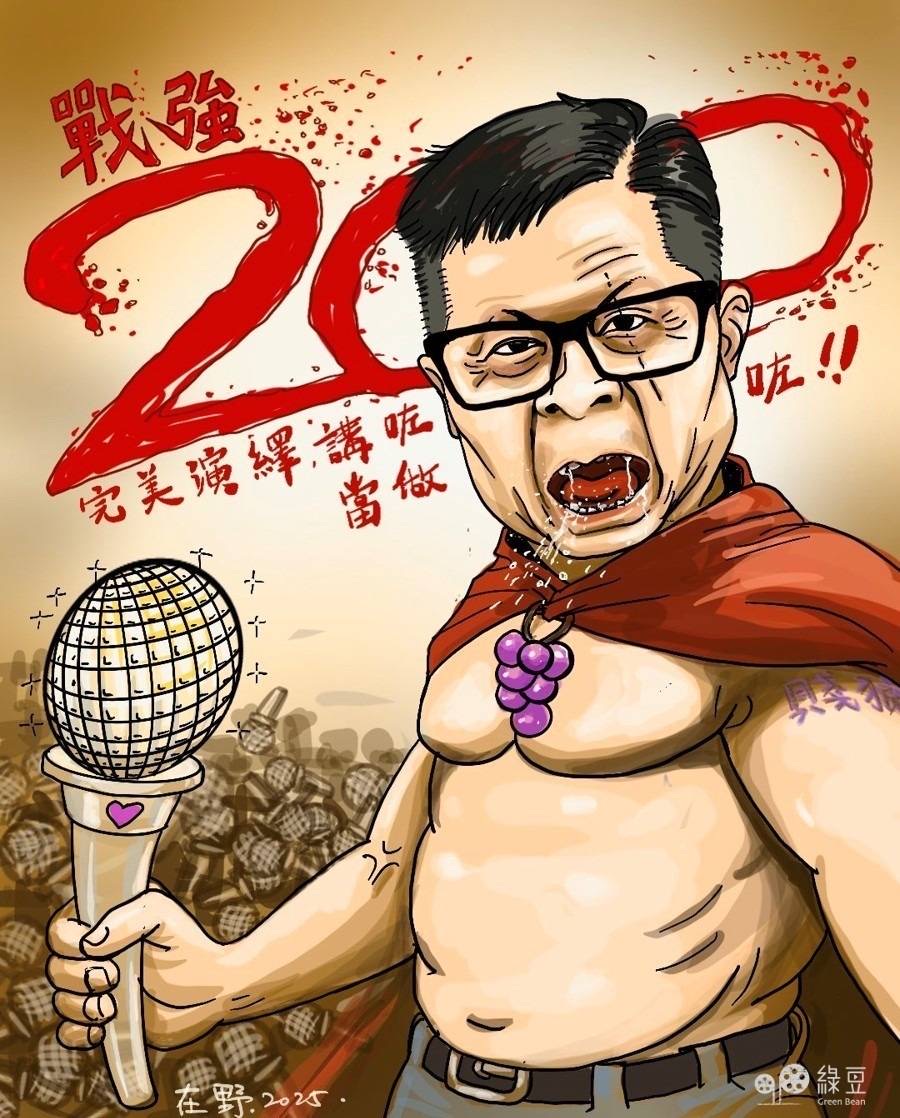

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

喜歡看破土新農夫路易士老師有關教歷史的體會。 我從小愛歷史、也愛看報紙。別的同學爭看娛樂版的時候,我總是跟父親爭頭版和國際版。可是我對歷史的認識大多不是從學校課堂來的,因為當時的老師多是依教科書直說;特別是中國歷史,對往事的剖析很多時只可循一個路徑、單一(標準答案)角度,討論的空間超窄。當然,我們成長的年代,越近代的歷史書本越是失語。反而就見到有料的歷史老師,帶出不同的角度,分享他們找到的歷史研究史料、書本跟我們討論,所以後來總算繼續與歷史、甚至政治學續緣。 不過,正如路易士老師所講,零碎的故事可以日積月累,但不一定能明白事件與事件之間的聯繫。所以作為人之初的歷史老師,如何引導學生從小有尋根究底的心,「穿過現象」看到事件、人物的關係,至為重要。 英國老師怎樣教歷史 正值其中一個孩子剛升上Year 7(即中學一年級),令我更想了解老師怎樣教歷史?...

過去一周,較矚目的政經要聞有兩則,其一是恆大集團主席許家印及多名高管被刑事拘留,顯示中國內地最大的民營地産集團正土崩瓦解;另一則是香港大學校長張翔遭舉報,涉嫌不經招標高價僱用美國獵頭公司,並指定要找有美國高校經驗的人當醫學院院長及負責大學拓展的副校長,校委會為此召開緊急會議,張翔則向校委會發律師信,要求押後會議數周,並允許他帶同律師出席,事件嚴重影響港大百年校譽。 許家印被刑事拘留 恆大集團債台高築,在內地樓市泡沫爆破後,於2020年末至今,屢次出現債務違約事故,至2022年底,總負債高達24374億元人民幣,倒閉並不令人意外。許家印作為集團主席,面對供貨商、買房人及債券持有人百般指控,遭當局刑事調查拘控,也是意料中事。值得注意的是此次執法行動的時機,以及其後許家印面對的指控。 恆大債務爆雷,需要中央及多個地方政府介入,確保在興建中的樓盤可以完成,以樓宇單位來抵消部分債務,已經是多個月前的事。期間許家印一直與官方配合,嘗試重組債務,相關的民事法律程序,在內地和香港已進行了多個回合,為什麼突然要對他實施刑事拘控?從事件的客觀時序來看,這次執法行動是在八月恆大向美國曼哈頓破產法院申請破產保護令後不久發生,而刑事拘留一事公開後,內地知名企業家黃宏生公開指責許家印犯了中國大忌,把債務扔在中國,資產留在美國,利用美國的程序來跟中國對抗,替自己解套,是公然與中國人民為敵。此外,內地也廣泛流傳許家印安排妻子和兒子移民美國,並把恆大的海外資產轉移至家人名下。 許家印走資海外 黃宏生對許家印的指控是否屬實,還有待驗證,但他點出了一個重要的背景,就是中國官方過去兩年多一直積極介入,協調恆大債務危機,包括把恆大在各地的樓盤糾紛、與供貨商的付款等問題,從全國各地集中到廣東省高級法院處理,他認為這是對恆大和許家印的一種保護,讓恆大能夠有時間,時間換空間來解決各種糾紛。既然中國官方這樣體恤恆大,為何恆大和許家印最終仍難逃一劫?黃宏生和內地媒體都把矛頭指向許家印走資海外。...

學習要有學習動機。我在英國「搞掂」生活所需就好了,何必學歷史?首先,功利一點說,英國永居考試Life in the UK Test不少題目都跟歷史有關。筆者知道不少朋友都是做模擬試題預備就算,但死背一堆資料,其實是浪費時間。既然要考試,何不借此機會弄清背景。我太太就問了我三次克倫威爾(Oliver Cromwell)是誰。她雖然知道他有「護國公」(Lord Protector)之稱,但卻不知道他在英國內戰中擊敗了保王黨,並下令處斬查理一世(Charles...

阿超有令,市民要保持警惕,防範反中勢力!六嬸:可否說明,甚麼言行是反中?三太公:反中是……人家踫了發財白板,你仍死扣紅中不打,害人家吃不出大三元?夜鬼:反中是四圍唱夜市停電,十月一日又忽然停市,惡意唱衰夜市?為食貓:反中是常去台灣掃街遊夜市,也不去本地的夜繽紛撐場?遠對抗:反中是移民去外國置業,不去大灣區買樓定居?影迷:反中是愛看西片《雷霆救兵》而不看國片《雄兵出擊》?旅遊家:我寫的《返中之旅》,會否被阿超以為是「反中之旅」而遭嚴懲?English Choi:反中勢力使我們退守台灣,若再被反多一次,恐怕只能退守柴灣了。

第八封信 8.2明慧,唐先生不是存在主義者,是人文主義的新儒家,但作為哲學家,他不在雲端思考人的主體性或道德主體問題,而從在地人的生命出發。日常生活中的人,並不常關注所謂大問題:自由、公義或民主等政治。人類,除了極少數「得道成仙」外,絕大部分人終生被欲望牽制。生命的目的在於追求快樂!「Happy 過一生便最好了!」但如追問什麼是快樂幸福時,最簡單的回答是欲望得到滿足!可惜我們的欲念永遠不滿足:一個欲求被滿足後,另一個欲望隨即出現。永續的欲求,必然的不滿,帶來必然的痛苦。佛家開宗明義説苦是人存在的本相。西哲叔本華也言人生命是由無窮欲望組成,亦是無盡的痛苦。明慧,我暫時不討論這大問題,留待第十二封信談「幸福追尋」再詳細探討。哲學思慮說到這裏,我們可以明白地提問,到底什麼是生存的意義。我們不僅生存,也不僅在描述自身的生存狀態,我們是在追問自己「為什麼」生存。這個「為什麼」是一種疑惑(wonder),無論是柏拉圖與亞里士多德,都認為哲學始於「疑惑」。柏拉圖說:「這種疑惑感是哲學家的一個標誌。哲學確實沒有別的起源。」(Theatetus, 155d) 到底我們疑惑什麼?我們所疑惑的,是世界為什麼是這樣的。我們面對現象的生滅流變、日出日落,到底背後有沒有一種恆常不變的東西呢?我們的疑惑,其實指向一些原則,反映我們渴望理解現象世界如此這般的理由。所以亞里士多德也說:「古往今來人類開始哲學思慮,都起於對自然萬物的疑惑。」(Metaphysics, 982b...