高官的言論,玄之又玄,解籤佬都唔識解,大家不妨考考自己,有沒有「高才通」的潛質。 一 :店舖老闆結業,阿超上前道賀說:「生意好呀。」 試解:他本來想說「生仔好呀,有兩萬銀」,只是口快錯說成「生意好呀」而已。 二 :阿超說,他做事「以結果為目標」。...

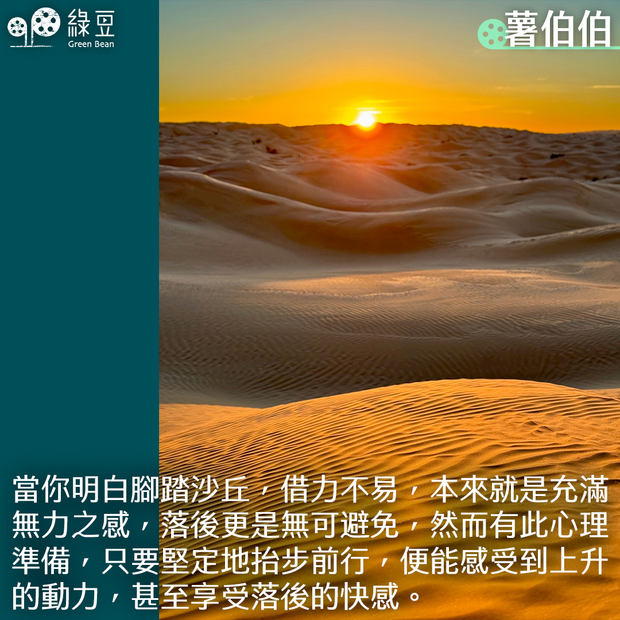

在迎接 2024 年的除夕之夜,到了突尼西亞的撒哈拉沙漠,元旦破曉眾人爬上沙丘看日出。在沙丘斜坡步行,行一步,退半步,走起來倍覺吃力。我卻像一支箭般飛奔往前走,走到老遠。朋友以為我體力好,其實不然,只是我想起多年前到另一個沙漠參觀時領悟到的一個竅門。話說那年到戈壁沙漠,首次爬上沙丘,每步細沙鬆散,難以借力,像永遠不能前進,總覺被拖後腿,困乏之餘,也感沮喪。當時遇到一名在北京唸書的學生,見他絲毫不受阻礙,像箭般跑至丘頂。我仔細觀察他走路的方法,發現其姿勢與他人相同,以同樣的步伐跑上山丘,唯一分別是他即使溜後,仍是以幾乎一樣的步伐前進。別人是走一步,退半步,不知所措之際,才遲疑地踏出一步;對他而言,則是走一步,溜後半步之間,早已果斷地邁出另一步,沒絲毫猶豫。當你明白腳踏沙丘,借力不易,本來就是充滿無力之感,落後更是無可避免,然而有此心理準備,只要堅定地抬步前行,便能感受到上升的動力,甚至享受落後的快感。在 2024 年元旦日在撒哈拉想起年少時行走沙丘的步伐體會,當是給大家的新年祝福。照片:2024 年元旦日,撒哈拉日出連結:https://www.patreon.com/posts/95818493▌[光合作用]作者簡介薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。 ...

▌[黑膠集]漫畫家簡介 政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...

過去一周,最矚目的政經要聞無疑是台灣大選。民進黨賴清德藉40% 選票勝出,擊敗得票33% 的國民黨侯友宜,以及得票26% 的民眾黨柯文哲,使執政民進黨打破八年即換屆的傳統規律,歷史性地取得第三個四年總統任期。而立法機關改選則出現了三黨皆不過半的局面,打破了民進與國民兩大政黨的壟斷。 「藍白合」的破局 事後回看,賴清德勝選的結果,在「藍白合」破局的時候就已注定。當時輿論普遍認為,破局是由於侯友宜與柯文哲互不相讓,誰都不願妥協當副手,把最高權力寶座給對方,這當然符合事實,但選舉結果讓公眾看到,其實藍白合無法成事,還有更深層的結構因素。...

女王伊利沙伯一世(Elizabeth I)是都鐸王朝第五位君主,也是最後一位。她的父親是亨利八世,但母親卻是因通姦叛國等18項罪名被斬首的安妮‧博林(Anne Boleyn)。這當然為她擔任君主添了爭議性,畢竟母親並沒什麼顯赫身份,當初亨利八世還因堅持要娶她,導致英國脫離了羅馬教廷。伊利沙伯一世終生未婚,有「童貞女王」(The Virgin Queen)之稱。為什麼選擇寂寞的人生?當中最美好的解釋當然是為國為民!伊利沙伯不想嫁給其他國家的君王,是不願英國變成其他國家的附屬,唯有犧牲自己的幸福——當真偉大!這當然是她的考慮之一,但我們也不能忽略大人物其實也有七情六慾。歷史學家崔西‧博爾曼(Tracy Borman)的The Private...

上星期六是台灣總統和立法院大選的日子,也是我第一次在台灣投票。為鄭重其事,當天我還特地穿上西裝外套,懷着激動的心情出門到票站去。 台灣的投票站和香港挺不一樣。在香港,每個投票站獲編配的選民人數動輒過萬;在台灣,一個只有數千人的里便已有多個投票站,即每個投票站獲編配的選民人數應該只有一、兩千左右。我獲編配的投票站是一個平時供民眾聚會的里民活動中心,看起來只有二百英呎左右的大小。要在這有限的空間同時安排報到、領票、劃票,和投票的區域,也相當考功夫。 除此之外,投票站的運作也和香港不一樣,負責的工作人員不是由政府委派,而是開放公眾報名;除票站主任應為現任公教人員,和原為大陸地區人民要住滿十年才可申請外,則基本上歡迎大家加入一起運作票站,完成一天工作後還可獲約兩千元台幣的報酬。我見到的工作人員看來本來就是社區中的伯伯和嬸嬸,和排隊的選民互相認識,氣氛在地而溫暖。雖然大家都是業餘幫忙,不過因為開票過程容許公眾即場監察和拍攝,如程序上有瑕疵很快便會被指出和糾正。 投票對移民的意義 投票有時候會被視為一個移民正式成為當地人的最後一關,因為投票權是完整公民權的重要部分,代表可以和當地人一樣平起平坐參與當地的管治。實際上當然還可以有其他關卡,例如移民入籍的美國國民永遠也不可以選總統,香港人在台灣設籍後也要再等十年才有被選舉權。不過要通過當候選人來參政的始終是極少數,對大多數人來說投票就等於走完那條移民的長路了。 學術研究也顯示投票權對移民身份認同的重要。利物浦大學於2022年底針對BN(O) 港人的調查顯示,有59.9%...

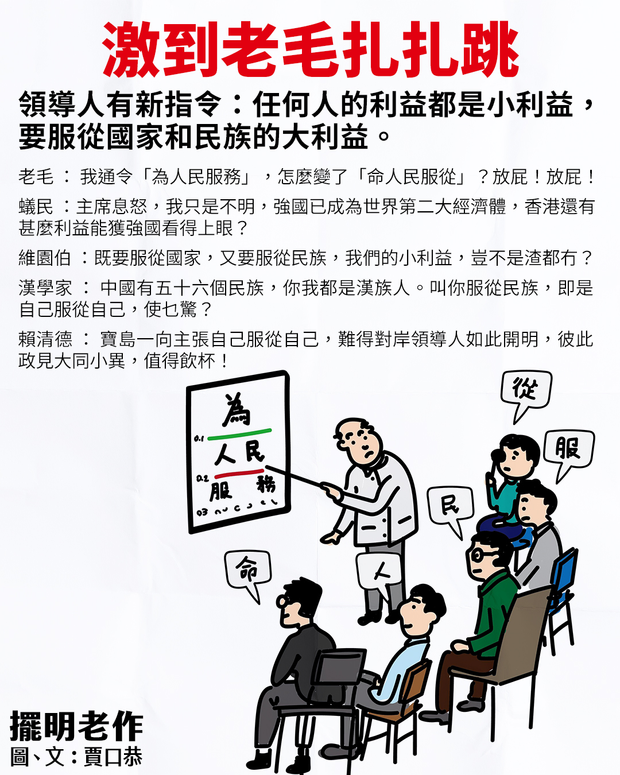

領導人有新指令:任何人的利益都是小利益,要服從國家和民族的大利益。 老毛 : 我通令「為人民服務」,怎麼變了「命人民服從」?放屁!放屁! 蟻民 :主席息怒,我只是不明,強國已成為世界第二大經濟體,香港還有甚麼利益能獲強國看得上眼?...