( 編按:政府匆匆展開《基本法》第23條立法公眾諮詢,短短30天的諮詢期,當中還夾雜著多天的農曆年假。英國外交大臣卡梅倫日前表明港府所提的草案不符「中英聯合聲明」,而多個團體則把握機會,就這條影響全港市民權利與自由的條文發表意見,努力趕在限期前提交意見書,其中包括身在海外的香港人團體。 破土將會一連幾天刊出他們的聲音,齊來關心香港這個家。) ============================= 文 :...

朋友問我徒步旅行所需裝備,我常建議使用日常穿戴之物,避免浪費不必要的新購。若外遊時遇上極端情況,當然稍有例外,諸如登峰潛海滑雪,那是實務必要,不在此列。若只是遠足徒步,或沙漠之行,平日穿著的運動鞋,往往遊刃有餘。新購物件最大問題,是未經久測,中伏風險大。曾見有人為旅行而新買「專業」登山靴,到埗後始覺磨腳,全程受罪。在「專業」二字加上引號,因那只是高價的代名詞。對真正的登山達人,例如尼泊爾挑夫,即使背上 20 至 30 公斤,常穿正常運動鞋,間中還遇只穿布鞋或甚至拖鞋,如履平地。衣物亦如是,挑夫衣著像去街市買菜,沒有 Gore-Tex,反而健步如飛。平日不好意思胡亂花費,旅行儼成滿足購物慾的好藉口。途中變故頻生,總能找到購物的托辭,好聽點是為旅途應急,預防萬一,買了不用就當求個安心,如同神佑。若物件好用,何不日常使用?我在旅途中的梳妝袋,正是家中所用;背囊、錢包等亦與平時相同;電腦及充電插頭一直使用國際通用款式,免得外遊時不習慣;一雙運動鞋,只是運動用品連鎖店的便宜貨色,行遍香港海濱長廊、尼泊爾安納盤娜高原、突尼西亞撒哈拉沙漠、巴黎的雪地。若遇雨雪,怕腳濕冷,配備防水襪,即能輕鬆應付。不為旅行增添額外用品,與日常生活融為一體,完美結合旅行與生活,出門前不再需要整裝,加本護照即能起行。照片:2023 年徒步尼泊爾時的年輕挑夫...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

( 編按:政府匆匆展開《基本法》第23條立法公眾諮詢,短短30天的諮詢期,當中還夾雜著多天的農曆年假。英國外交大臣卡梅倫日前表明港府所提的草案不符「中英聯合聲明」,而多個團體則把握機會,就這條影響全港市民權利與自由的條文發表意見,努力趕在限期前提交意見書,其中包括身在海外的香港人團體。 破土將會一連幾天刊出他們的聲音,齊來關心香港這個家。) ===============================文 : 香港法治監察就香港政府為《基本法》第23條立法展開的公眾諮詢,香港法治監察得到陳文敏教授的意見及協助,早前提交了意見書。 對於諮詢文件,我們關注到:...

二月眨眼就過,前一陣子,在特殊學校工作的同事圍爐共聚,大家都因1月底華威郡Warwickshire市議會會議上,幾名保守黨市議員的驚人發言而熱血沸騰。大家你一言我一語,令我這個新移民對英國SEND (Special Education Needs & Disabilities特殊教育需要) 支援的生態長了知識。市議員的無知令SEND學童家長大動肝火的,是華威郡市議會1月25日一個委員會的錄影片段。片段經SEND家長互助組織SEND...

過去一周,最矚目的香港政經要聞有兩則,一則是港澳辦主任夏寶龍訪港七天,聽取了多個界別對經濟發展及23條立法的意見,其中以商界及新聞界的憂慮最為突出;另一則是新一年度財政預算案發表,大力煞停各項公共開支,盡撤樓市辣招,並計劃連年發債逾千億元,反映特區政府已意識到公共財政危機正急速惡化。此外,北京兩會即將召開,中外媒體有大量報道,聚焦於當前中國面對的迫切難題。夏寶龍結束訪港行程之日,正是23條立法諮詢完結之時,許多團體都趕在這天之前,提出了對立法諮詢文件的回應意見。特首李家超強調,絕大部分意見是支持盡快立法,但其實更重要的是如何立法,才能夠在維護國家安全與保障公民自由之間,取得恰當平衡,不會嚇跑投資者,不會令新聞界噤若寒蟬。從這個角度看,有幾份意見書值得分析。香港律師會意見書首先是香港律師會的意見書,這份意見書對維護公眾表達自由著墨較少,對諮詢文件的法律問題剖析淺嘗即止,令人失望,例如,意見書指出「境外干預」罪行,與香港國安法下的「勾結」罪有重疊之處,只懇請政府予以澄清,惟意見書沒有羅列重疊混淆之處。不過,在反映商界客戶的憂慮上,律師會的意見書卻相當具體細緻,例如,意見書對政府訂明國家秘密包括關乎「香港特區科技發展或科學技術的秘密」,便舉一個虛構的例子:一家私營公司對道路車輛助推燃料進行研究,其所收集的研究數據和信息都是保密的,屬於該私營公司的商業機密。當該公司繼續研究時,發現這種助推燃料可用於火箭和導彈。假設這些燃料已變成關乎國家利益事宜,對國家安全構成潛在憂慮,而私營公司也知道這一點,它應該採取什麼行動?它是否應該繼續管有這些機密?如果它要繼續研究,保護其知識産權,該向誰尋求必要的合法權限?律師會認為這些問題都是合理的,在草擬法案時應確保企業的正當商業秘密,不會不慎落入相關罪行的涵蓋範疇,是至關重要的,商界要其經營的商業環境具有確定性。鄒幸彤的意見書相比之下,前支聯會副主席鄒幸彤在監獄中撰寫的意見書,更有力地指出了諮詢文件的法律問題,其邏輯分析相當細密。例如,她以「國家安全」和「境外勢力」這兩組詞作切入點,指出其貫穿諮詢文件的多項新增罪行,但基本定義卻相當寛泛,欠缺嚴謹精準的界定,這便很容易導致許多其實並不危害國家安全的一般罪行,被升格為須予重罰的嚴重罪行,或者令一些正常的國際聯繫協作,變成非法罪行。新聞界的意見書此外,香港記者協會與新聞行政人員協會的意見書,均要求對洩密罪引入「公眾利益」抗辯,以免傳媒基於公眾利益報道新聞,卻被政府檢控非法披露國家秘密。至於公眾利益抗辯如何界定,記協認為可沿用2003年政府為23條立法提出過的修訂案,如「(a)某人作出一項披露,而該項披露(i)揭露任何官員的不法活動、濫用權力、嚴重疏於職守或其它嚴重不當行為;或(ii)披露一項對(A)公共秩序;(B)公共安全;或(C)公眾的健康或安全的嚴重威脅;(b)該項披露並不超逾揭露該事宜所需的範圍;及(c)在顧及有關個案的整體情況下,該項披露所照顧的公眾利益,較不作出該項披露所照顧的公眾利益為重,則該人不屬犯本條所訂罪行。」新聞行政人員協會認為,如引入公眾利益抗辯,可考慮加拿大模式,加拿大的《資訊安全法》容許「揭露他人在執行公務時所犯下的罪行」,但要求被告人披露前採取一些步驟,例如向檢察部門和情報工作監管機構舉報,在合理時間內得不到當局回覆,便可使用抗辯。財政預算案在財政預算案方面,今年度的預算案與往年最大的不同,是經濟衰退與公共財政危機已到了無可掩飾的地步。財政司司長不能再操弄數字,例如高估收入、低估支出來粉飾太平,繼續派糖以博取掌聲。因為賣地收入較預期減少656億元,印花稅減少350億元,導致年度財政赤字突破千億元大關(1016億元),財政儲備急降至只有7332億元,不足以應付政府一年開支!面對這樣的危機,政府採取了多項危機應對措施,包括凍結公務員編制,要求各部門每年削減百分之一經常開支作重新調配;撤銷所有壓抑樓市需求的額外印花稅;削減各項福利派糖措施一半;檢討二元乘車優惠計劃;押後「明日大嶼」的交椅洲填海工程;增加煙草稅;降低電動車優惠上限;繳納15%標準稅的高收入人士在500萬元以上收入改徵16%標準稅;對貴價物業推行累進式差餉;恢復酒店房租稅(3%)。此外,為了應付北部都會計劃等大型基建工程,政府未來五年將持續發債,每年介乎950億至1350億元,債務與本地生產總值比率介乎9%至13%。這連串措施顯示,特區政府對公共財政前景有了強烈的危機感,知道賣地收入短期內難以恢復,只能舉債融資作支撐,藉此避免大幅加稅嚇跑投資者。中國內部危機嚴重香港特區的財政狀況雖然不濟,但還有發債度日的能力。內地許多債台高築的地方政府,在樓市爆煲土地收入銳減下,已陷入無法支付的危機。據法國國際廣播電台於2月27日的報道,法新社前中央編輯部主任皮埃爾•安托萬唐內(Pierre-Antoine Donnet)近日採訪到一位熟悉中國內部情況人士,並在法國重點周刊撰文,透露了習近平政權在龍年伊始遭遇的動盪,提出「中國真的是一個隨時會爆炸的高壓鍋嗎?」的提問。該文引述一位接觸到統治階層的消息人士說,金融危機導致在外省地方,有五分之一的公務員領不到薪資,例如在溫州問題便很嚴重,四川情況更糟。公立醫院的情況也很嚴重,因為省庫裡沒錢了;領導幹部們之前人人在抱怨,現在都沉默了,紛紛把子女送離中國;擁有大量資金的人不再將錢存入銀行,因為對銀行也失了信心。現在籠罩著官員心頭的主要是恐懼,許多高官感到自己一無是處,以致於把時間花在打牌上,這種沮喪是三十多年來從未有過的。然而,人們從內地官方媒體上看到的,只有好消息,說中國形勢大好,甚至一些嚴重的天災人禍,都被封鎖消息,例如農曆年春運期間湖北遭遇嚴重雨雪災害,大量民眾車輛被擱在高速公路上,數天不獲救援;春節假期間貴州二百多處爆發山火,火災範圍遍及半個省,但內地媒體一概不報,多日後才發一條簡短消息,稱已撲滅山火,死了兩名消防。當網民對媒體封鎖山火消息表示質疑時,前環球時報主編胡錫進辯護說,那是因為媒體不想破壞春節氣氛,民眾在春節期間也不會關心這些。在北京,二千多名聲稱因打了國產新冠疫苗出現嚴重後遺症的維權人士,派代表上訪,尋求申訴賠償,香港《明報》發了報道,提及牽頭的維權人士遭當局報復,被控以「尋釁滋事罪」,出獄後持續受監控。▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

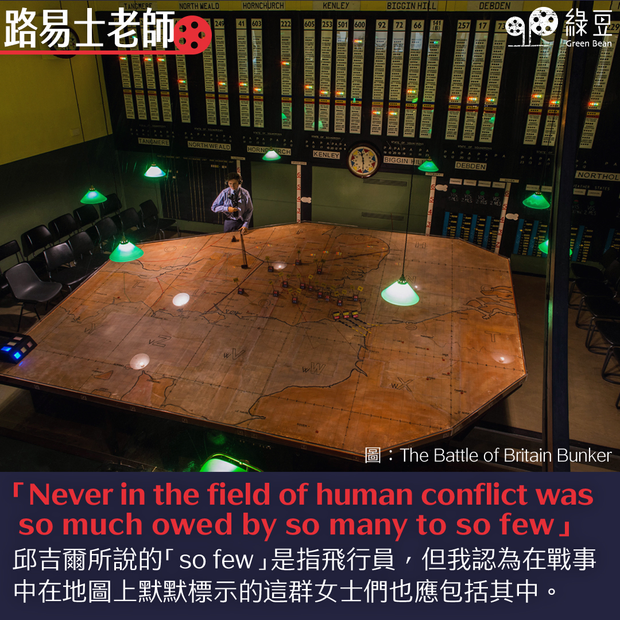

在The Battle of Britain Bunker地堡博物館,導賞員帶我們走下76級樓梯到地堡裏去,地堡現在是英國一級保護建築,能走進「戰爭現場」,大家都興奮起來。導賞員一再強調若我們感不適就要休息,而地堡通道也預備了心臟除顫器。當年到地堡工作的,大都是航空警報標示員(plotter),因為男的都走上前線打仗,plotter的工作就由Women's Auxiliary Air...

最近讀到一些已移民英國的港人朋友,爭辯一條自古以來已在吵的題目:到底要怎樣才算是「融入當地社會」。相信大多數人都會同意,入鄉要隨俗;然而與此同時,這一波港人移民往往都是帶有強烈港人身份認同離開香港的,不可能一到達後便放棄這些認同,全情投入成為百分百的英國人或加拿大人或台灣人,無可避免會維持某種混合身份。然而在兩極之間,到底要多融入才算是融入,要多圍爐才算過於圍爐,則難免人言人殊。 基本要求 每當遇到難搞的移民議題,我總會反過來看香港社會是如何看從中國大陸來的新移民,畢竟很多問題其實都相通。在有沒有融入當地社會這件事情上,香港社會本來也對新移民有各種看法。舉個例,我們可想像最低限度的融入,就是能夠應付日常生活,在有需要的時候和主流社會溝通:例如懂得說廣東話,不懂得就去學。以此標準,香港目前的問題其實不大;統計顯示,來港不足一年的華人能說廣東話的比例只有24%,但到了第7至9年則有96%,就明不懂的要不是學懂了,要不就離開了。 現實上,主流社會有許多人不滿足於這個基本要求;例如兩名新移民在路上碰見然後用非廣東話交談,在許多人眼中已會認定他們沒有融入香港社會(這其實有點怪,畢竟兩名香港人在英國碰面如果不用英語交談,也不見得他們沒有融入英國社會吧)。如是者,我們可想像對融入要求的另一個極端:不只要懂基本的廣東話,而是要發夢也是說廣東話、可以輕易背誦經典廣東歌的歌詞、能夠用各種廣東話粗口的句式來罵人等等…… 「同化論」 以上的要求,放在移民研究當中,就是「同化論」(Assimilation)。一般來說,第一代移民是做不到的,要到第二代或第三代才做得到。香港本身也是這樣,所謂的正宗香港人許多都是從中國大陸來港移民的第二代或第三代。放在外國,我們可想像或者有朝一日,這一波港人移民的後代在英國、加拿大,或台灣長大,數十年後才有機會完完全全被視為「本地人」,那麼「融入當地社會」的過程才算正式完成。...