▌[黑膠集]漫畫家簡介 政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...

經過10天的等待,就著我申請政治庇護而面試的日子終於來臨了。 面試當天,我早上6時已起床,梳洗後便盡快出門,預留足夠的交通時間,希望可以提早半小時以上到達面試場地,好好預備心情及一切。 到達面試會場門外,排隊的人有不同種族膚色,大家的樣子都顯得沉重。排了差不多20分鐘,職員便安排每個asylum seekers到不同樓層及房間等候面試。 我在房間等候時真的很緊張,緊張到找旁邊的一位越南姐姐說話,簡單的聊聊天,互相鼓勵一下,希望緩和一下忑忐的心情,亦免得自己及胡思亂想。 突然聽到有人呼叫我的名字,我進入到一個小空間,那裡有一張椅子和枱,枱上放著一個平板電腦。我跟翻譯員及面試官以網上會議的形式展開面試,兩小時很快便過去,面試官問了很多方面的問題,了解我為何不能回到香港的原因。我的心情由很緊張,變成比較放鬆去分享自己的經歷,然後又變得很擔憂,不停回想自己有否答錯問題、有否講得不夠完整及準確、有否忘了補充、有否前後不一、翻譯員又有否翻譯錯我的答案。...

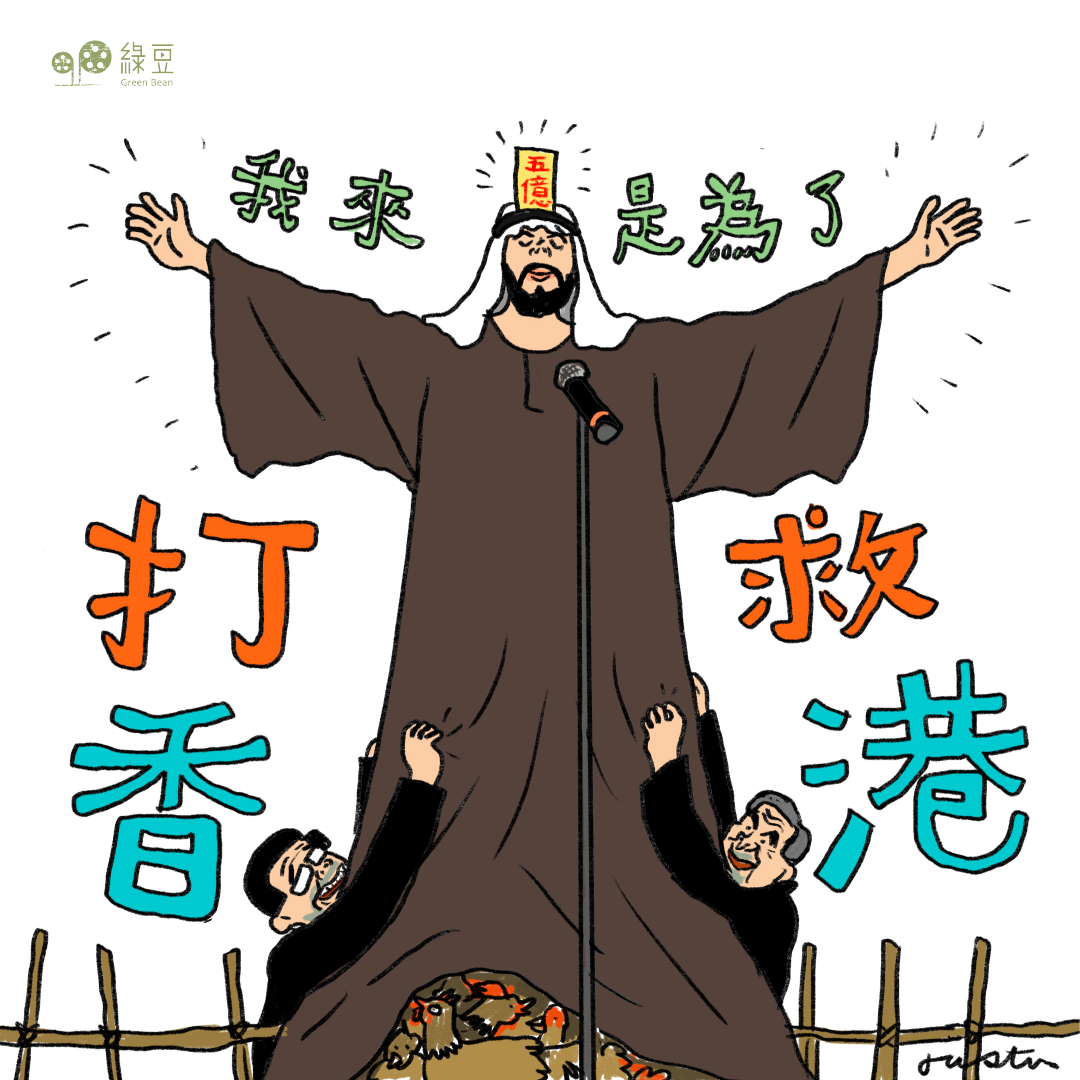

過去一周,較矚目的政經要聞有兩則,其一是聲稱來港投資5億美元設立家族辦公室的中東杜拜王室成員阿里(Ali),突然缺席上周四的家族辦公室開幕禮,發聲明指有急事須返回杜拜處理,儀式押後至五月底。《南華早報》的跟進報道揭發事件有甚多可疑之處;另一則是國家主席習近平正致力修補中美關係,繼上周會見一批美國大企業總裁,游說他們繼續投資中國後,本周二又與美國總統拜登通電話,強調今年中美關係要「以和為貴」、「以穩為重」、「以信為本」,加強對話,管控分歧。 阿里「王子」 阿里「王子」較早前接受國際媒體訪問,報道刊出時指他是阿聯酋總理侄兒,後來香港媒體《南早》向他當面求證,他迴避確認與總理的關係。《南早》再向熟悉阿聯酋政局人士查詢,指他應是王室成員之一,惟相信並非總理的侄兒。 至於他聲稱來港投資5億美元,到底將投於哪些項目,記者再三追問也沒有具體答案。《南早》又發現其於杜拜的辦公室位於中產住宅區,並不在金融商業區,在商界甚少人認識,也沒有什麼投資或營運的往績。而且,這位阿里先生和2022年在菲律賓冒起的流行歌手Alira極其相似。這些報道刊出後,令外界對所謂5億美元投資計劃產生了許多疑問。 然而,這樣一位背景有疑問、缺乏商業往績的杜拜王室成員,來港訪問時卻獲特首李家超接見,又獲邀在特區政府主辦的投資論壇上擔任演講嘉賓,令其媒體曝光率大增,儼然成為了特區政府宣傳香港乃海外富豪設立家族辦公室理想地點的「樣板個案」,直至他突然缺席開幕禮,事態才急轉直下。 《南早》跟進事件時,訪問了不具名的政府官員,指特首會見他是與一群商界人士一起,並非單獨會見,而阿聯酋使館也確認他是一名王室成員,所以沒有對他的背景作進一步的詳細審查。至於邀請他當論壇演講嘉賓,這些有幾百人出席的商業論壇,一般也不會對每個參加者都作背景調查。假如這位不具名官員對《南早》所說屬實,則特區政府對這位借香港高調自我宣傳的阿里先生,根本沒有做任何盡職審查,便配合他大事宣掦,替他臉上貼金,這是非常錯誤及危險的,反映香港管治水平大不如前。...

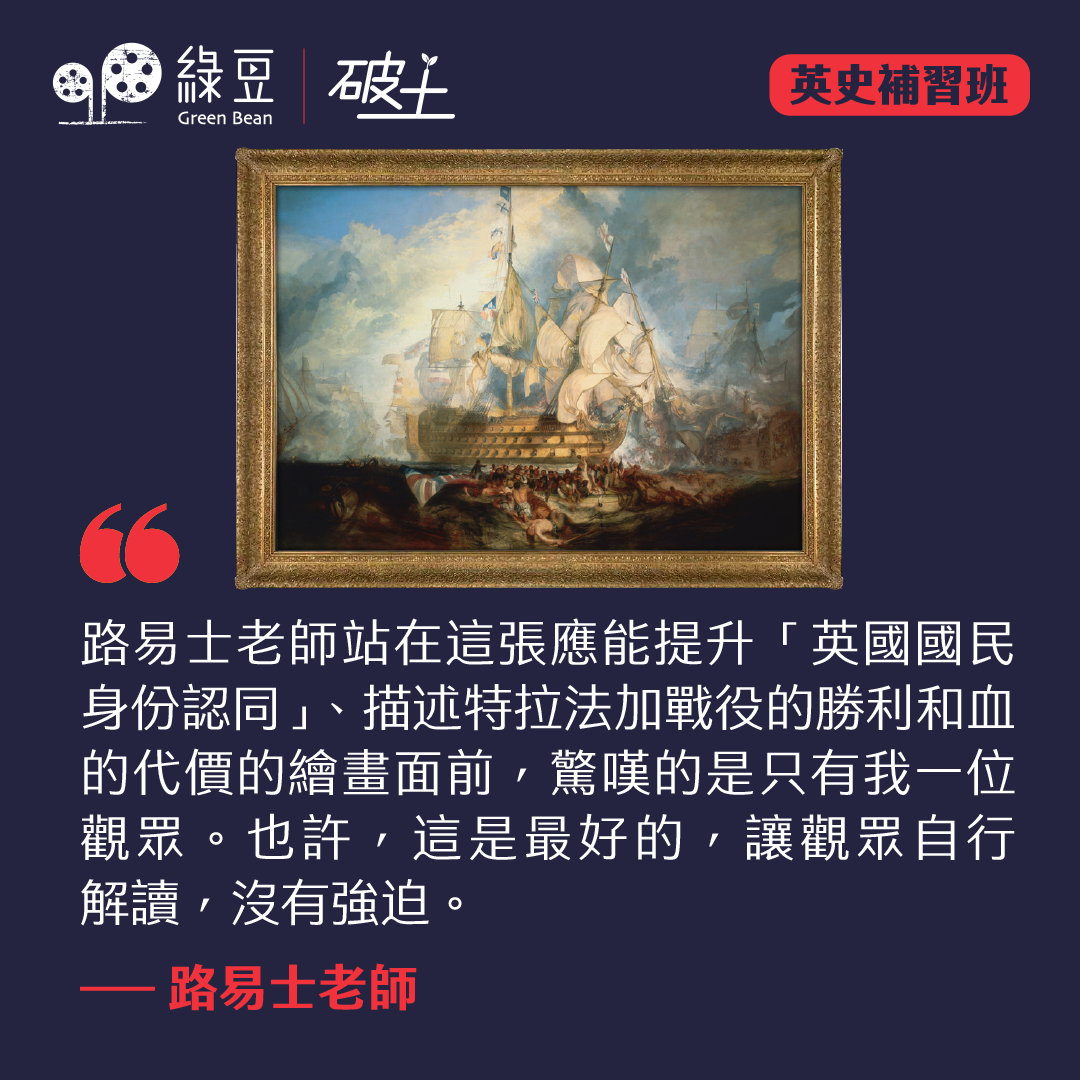

來倫敦遊覽的朋友總會到特拉法加廣場(Trafalgar Square)一遊吧。附近又有國家美術館(National Gallery)和聖馬田教堂 (St. Martin-in-the-Fields)等景點,足以吸引遊人駐足拍照。老友在附近返工,每天都經過此地就更令我羨慕。老實說第一次身處廣場時,也真感到震撼。如此大,如此多人,令人感受到何謂「大國」。再看特拉法加廣場內的納爾遜紀念柱(Nelson's...

志明跟太太美麗的移民生活已經安頓下來,但是美麗一直睡不好,半夜經常發惡夢,甚至害怕得不敢睡覺。其實這情況在香港的時候曾經發生過,現在更加嚴重。志明起初也願意起身陪伴及安慰美麗,但後來美麗差不多每晚也發惡夢,志明也睡不好,直接影響到工作,因此對於美麗這問題,開始沒有耐性。 代言人 見到美麗的時候,樣子甜美的她,眼下掛上兩個大大的黑眼圈。問到美麗的睡眠情況,她便不想說。志明即時代美麗回答:「她時常發惡夢、情緒差,嚴重影響我們兩個的關係,有沒有辦法幫助解決她的問題?」 再問美麗這情況怎樣開始?志明再代答:「其實她一直睡不好,我相信是她有情緒困擾,需要處理。」 美麗似乎不太介意志明擔任其代言人,總是靜靜的坐在一旁。我再問美麗,對於志明的說法同意嗎?仍是志明代答:「她當然同意,她覺得自己好有問題。」 我向著美麗再問她,同意志明所說的哪一部分?志明始向美麗說:「你說說吧!」美麗才像如夢初醒般,請我把問題重複一次。最終她開口回答問題說:「我不知道,志明說問題在我身上,不知怎樣處理。」我再問美麗是甚麽問題?她答道:「志明說我有情緒問題,所以才發惡夢。」...

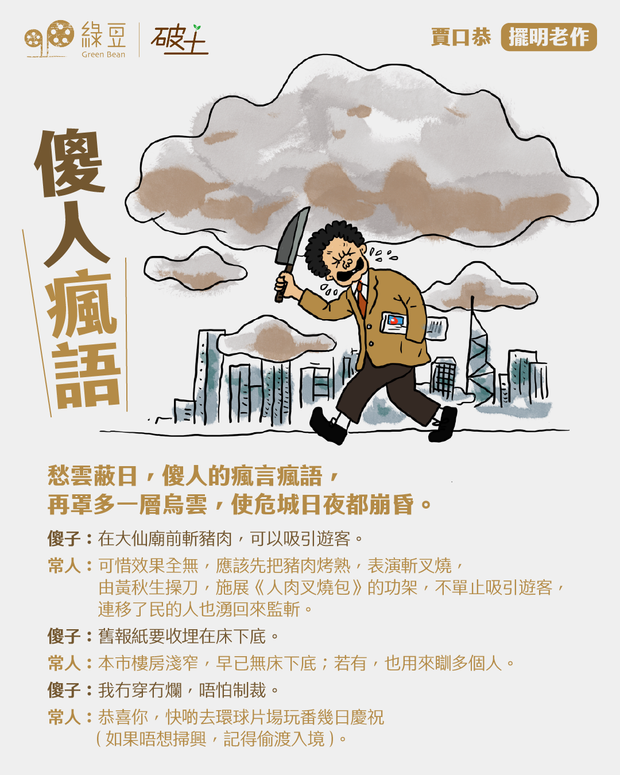

愁雲蔽日,傻人的瘋言瘋語,再罩多一層烏雲,使危城日夜都崩昏。 傻子:在大仙廟前斬豬肉,可以吸引遊客。 常人:可惜效果全無,應該先把豬肉烤熟,表演斬叉燒,由黃秋生操刀,施展《人肉叉燒包》的功架,不單止吸引遊客,連移了民的人也湧回來監斬。 傻子:舊報紙要收埋在床下底。 常人:本市樓房淺窄,早已無床下底;若有,也用來瞓多個人。 傻子:我冇穿冇爛,唔怕制裁。 常人:恭喜你,快啲去環球片場玩番幾日慶祝(如果唔想掃興,記得偷渡入境)...

有次接受訪問,言談超歡,提及騎單車自泰國到西藏的經歷,然後話鋒一轉,說到少年時代遇車禍重傷,人生看法。主持忽說我斷過兩條大腿骨再去踩單車遊西藏,是鼓動人心、勵志之事。意思大概是曾受重創的人,及後竟成長途騎行,反差之大,足以編織勵志故事。 我以前雖然寫過車禍,多從生命傳承、自省角度去看,鮮以勵志方式呈現,或因我雖曾雙腿骨折斷、顎骨移位、頭骨爆裂、腦有瘀血,但從未嘗以重傷為行事障礙。 障礙有不同形式,傷患為限制,年齡為限制,金錢、時間亦為限制。每當提及此等曲折不應成為阻滯,常有人自覺中槍,對號入座。你說傷患非波折,他列病歷若干;你說年齡非困局,他「曬冷」般列舉老病徵狀清單;你說時間非束縛,他說家事纏身。再說下去,對方便要責怪你缺乏同情心,兼指你未經此難說得輕鬆有如風涼話。 難道要找八旬仍徒步旅行的人,才能說服七旬自怨自艾者年齡非障礙?難道要找赤貧家庭,以說服中產金錢非唯一條件?難道要找日理萬機且上有四老下有兩子女照顧的人,才能說服人時間可自控?又抑或,難道要找受過重創的人,以證傷患非行動之障? 此所論者,非對他人困局的看法,而是自身逆境之應對。若與伴同遊,因其年長、傷病,慢行遷就,相互扶持,多安排休息或上廁時間,用餐頻密免其捱餓,乃人所共知,人之常情。...