問問大家,照片中幾位學生舉起的手勢代表甚麼意思?有人說那是象徵「愛自己」、「和平」或「白鴿」,有人充滿創意,說是「放飛自我」。不過亦有眼利的讀者答中——雙手交叉張開,正是阿爾巴尼亞的雙頭鷹手勢。 我離開北馬其頓,來到科索沃。經過邊界時要出示護照,這條國界是實際執行並獲得大多數國家承認,唯獨塞爾維亞至今仍聲稱該邊界為「非法」。 我首先來到科索沃南部的普里茲倫(Prizren),天氣轉趨炎熱,太陽曬在皮膚上,灼痛感十足。走在街頭,對科索沃的第一印象是甚麼?就是年輕。科索沃於2008年才正式宣布獨立,但我不是指國家「年輕」,而是人口真的以後生為主。 個人觀察當然可能有偏差,例如住在旅館,自然多遇年輕旅客。然而科索沃的年輕確是明顯——咖啡館是年輕人,街道上是年輕人,年輕氣息之濃烈,在其他國家甚少感受到的。翻查數據,科索沃原來真的是全歐洲人口最年輕的國家,「人口金字塔」近乎是倒置鑽石形,20至40歲的年齡層佔大多數。 我後來在首都參加了一個步行導賞團,向導遊提及這一點,他淡然回應:「對啊,跟戰爭有關。」有次經過一個墓園,見墓碑上寫的死亡年份,竟然全是 1993 年。...

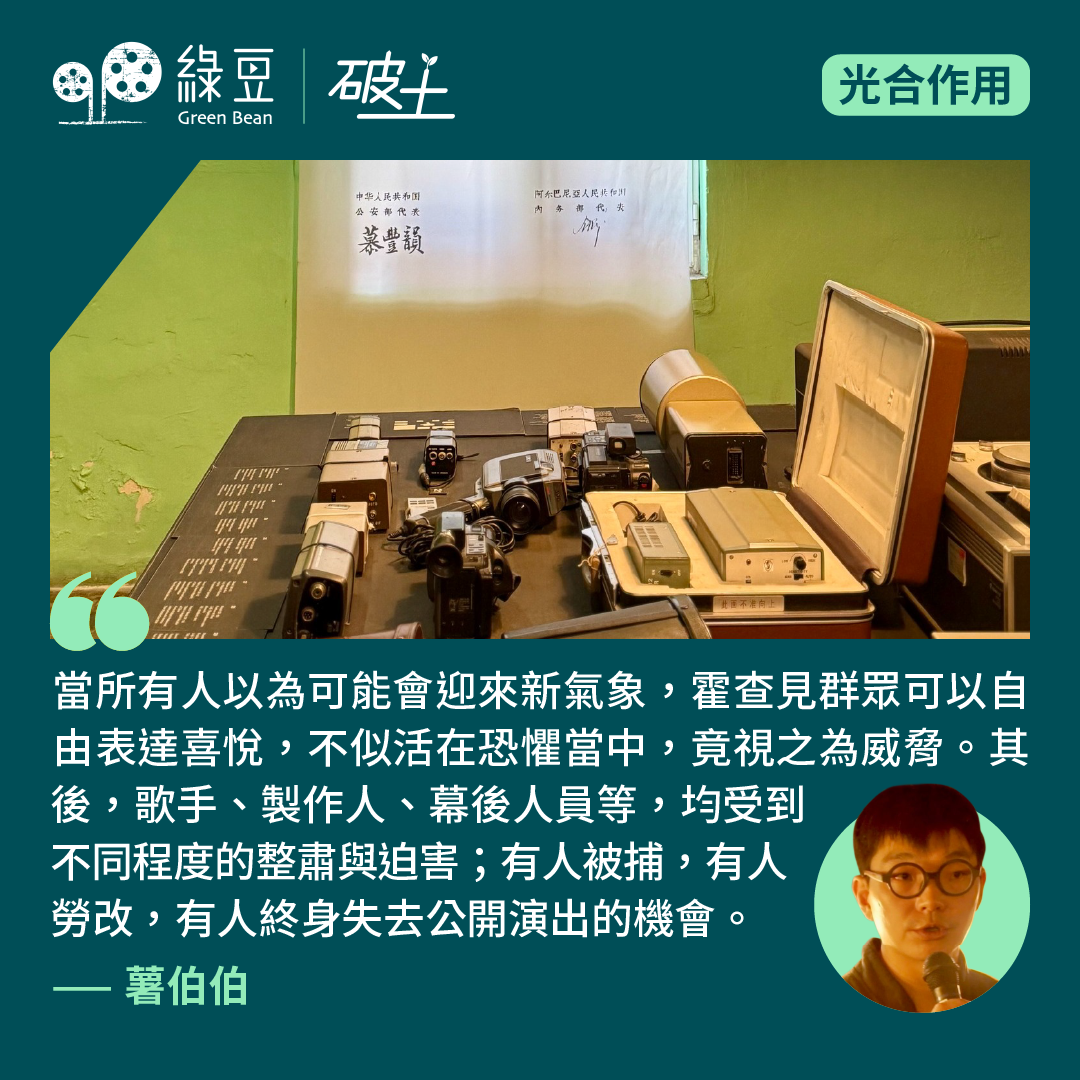

之前提及在阿爾巴尼亞首都地拉那,參觀了一座博物館。離開後,乘搭一程長途巴士,任由思緒四散放空。這座博物館名叫「葉之屋」(House of Leaves),記錄的事情絕非自然,而是阿爾巴尼亞歷史上極權陰影的象徵──「西古里米」(Sigurimi)。 「西古里米」在阿爾巴尼亞語中意指「安全」,但當地人提及這個詞,總帶著複雜情緒。這不只是情報機構,而是一套操控與監控人民的龐大體制。獨裁者恩維爾.霍查雖未被正式診斷患有被害妄想症,但其施政作風,處處流露出強烈的被害妄想。 在 Margo Rejmer...

阿爾巴尼亞最著名的作家是伊斯梅爾‧卡達萊(Ismail Kadare),而他在西藏最熱心的讀者,非茨仁唯色莫屬。我這次到訪阿爾巴尼亞,正是因為唯色的慫恿及鼓動。 首站來到卡達萊的故鄉,他在1979年出版的《石頭城紀事》,就是描述此地。他語帶幽默地寫道,傾斜山城獨特之處,在於你不慎滑倒,可能會跌在別人的屋頂;又或隨意伸手一探,帽子便可掛在清真寺的宣禮塔。他筆下的石頭山城,是一座「拒絕比較」、「看起來不像其他東西」的地方。 最有趣是,全世界明明都知他寫的是故鄉吉諾卡斯特(Gjirokaster),但書中卻從未提及這座城市的名字。現今能找到的版本,通常在〈導讀〉中已點明箇中真相,但那是後人所加。在小說的世界中,這裡是「故鄉、地誌、空間、建築、結構、景觀」,卻又彷似一座虛構的城市。 吉諾卡斯特的長途汽車站位於新城,柏油路和醜陋的現代建築,與山城形成強烈反差。我事先預訂了一間位於山坡高處的旅館,店主傳來一連串訊息,指示如何乘搭巴士前往。我卻偏偏喜歡步行,直接徒步,順道購買SIM卡及兌換當地貨幣。 遙距參觀 翌日黃昏,我到卡達萊故居參觀。二戰期間,他在這裡度過童年。老宅建於...

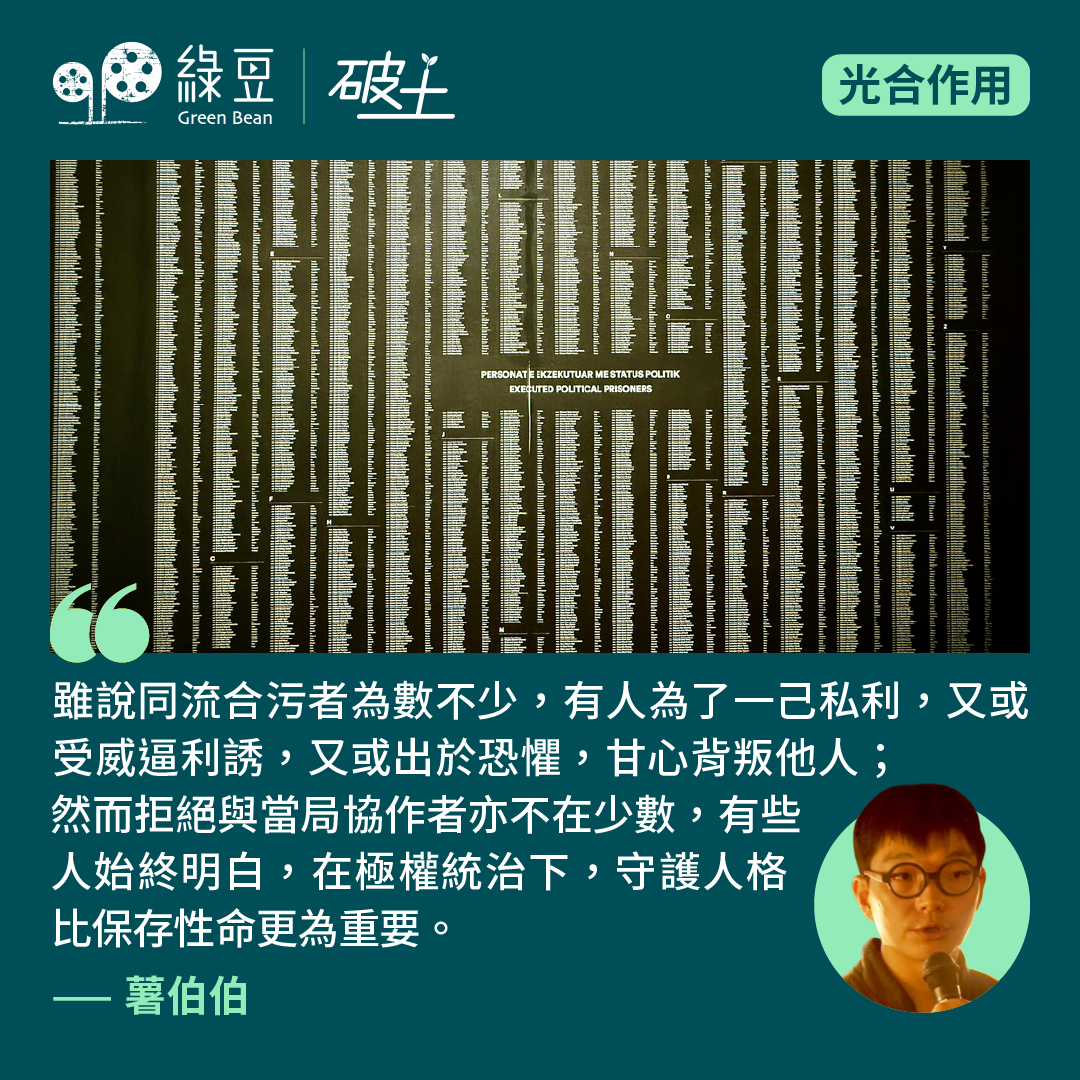

在阿爾巴尼亞監控部門總部「葉之屋」,展出的不只實物,還包括大量標注為「絕密」的文件,部分沒有英文翻譯,幸好有翻譯軟件幫手,內容比實物更引人深思。 其中一份文件寫於 1985 年,長達 15 頁,經阿爾巴尼亞勞動黨中央委員會政治局在會議通過,標題為《內政部門工作運作綱要》,內容在當時屬高度機密。文件第四部分指出:「人民是內政部門力量的主要來源」,清楚說明秘密情報網絡由居民及線人組成,當中包括阿國公民、外國人及無國籍人士。 當局極力強調群眾參與,聲稱要「向人民學習」、「聽取意見與建議」,並「爭取協助以完成日常任務」。換言之,如果沒有民眾配合,整個安全系統根本無從運作。...