布里斯托爾大學 (Bristol University)的香港史研究中心,是英國學界研究香港歷史的重鎮。2025年9月6日,他們舉辦了一個「香港歷史日」,吸引了200多人出席。 那天的研討活動十分豐富。第一部分由三位資深的居港英裔歷史學家進行討論。其中新界鄉鎮史專家夏思義 (Patrick Hase) 介紹了他40多年來深入研究新界歷史的心得;文基賢...

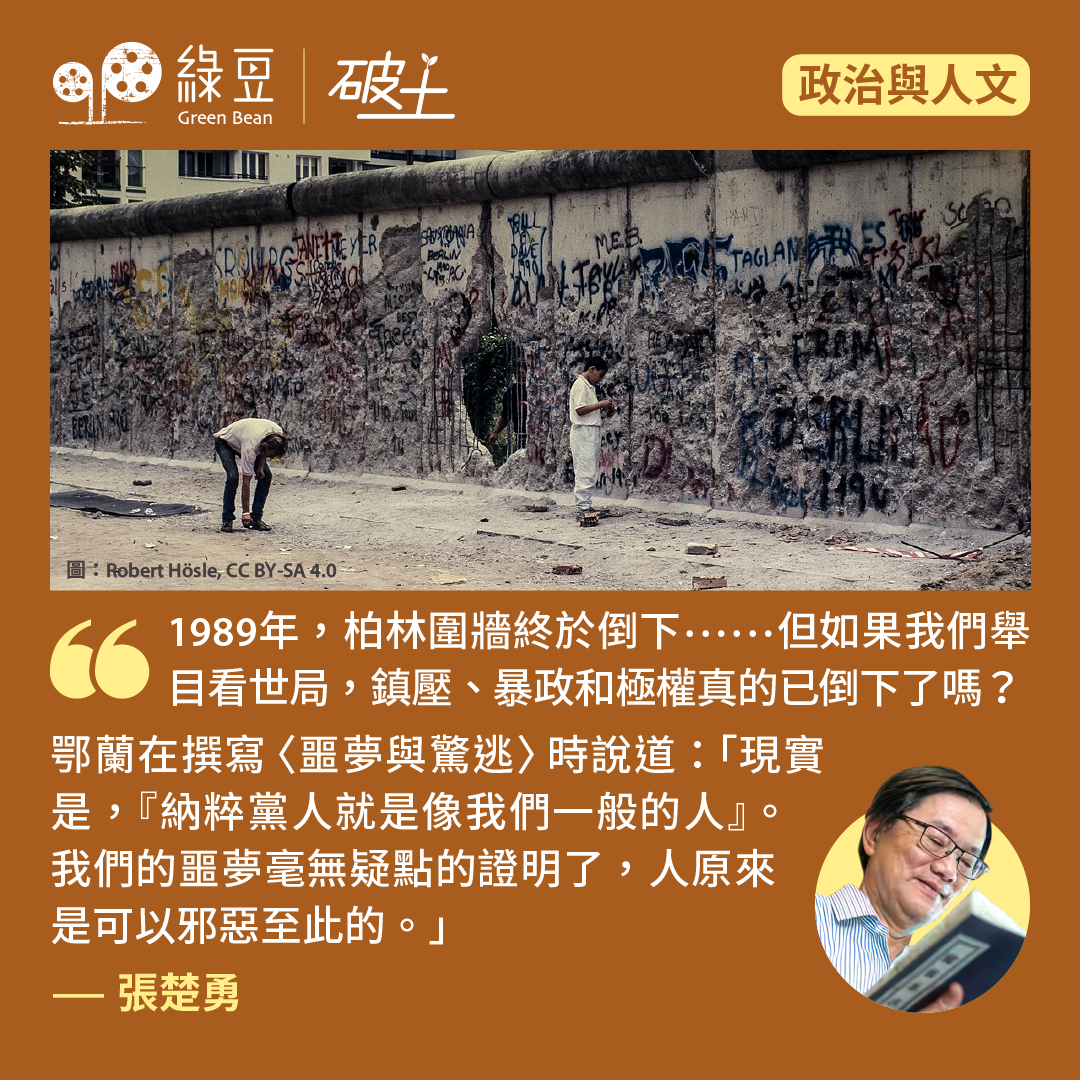

最近,我和太太到了柏林一趟。這個曾經是上世紀納粹暴政的心臟以及冷戰最前線的火藥區,對學習政治、歷史和人文學科的我,自然是深具意義。 我們抵達的頭一天,便前往了在離勃蘭登堡門 (Brandenburg Gate)不遠的「歐洲遭殺害的猶太人紀念館」(Memorial to the Murdered...

上個月,我在《綠豆》發表的〈修己與治人的關連與區分—徐復觀論儒家與民主人權〉一文中,提到20世紀新儒家徐復觀先生以下一個重要的觀點: 「儒家思想,主要是『規定人的行為的思想』。這思想在二千多年前,已經把修己和治人的行為作出區分,其基本用心之一,便是要執政者明白,『以政治強制之力來要人人作聖賢,即使是真的,也會成為莫大的罪惡。』」 為甚麽「以政治強制之力」使人民做聖賢會是「莫大的罪惡」呢?我在這篇短文內,將會提出一些看法,並就此對規範行使政治公權的公共道德的性質及相關議題進行思考。 政治強制力與正心誠意 公權是構成人類政治社群並保障該社群存在、發展和有效運作的中樞元素。掌握公權者對政治社群的安危興衰,負有重大的公共責任。如果他們在這方面不稱職,嚴重者將影響政治社群的存亡。公權力要保證有效運作和執行,必須符合嚴謹、公正以及正當的程序,也得大體上為人民所認同和接受。必要時,公權力更得訴諸合法和適切的強制力作為推行的手段,以保障人民的福祉利益,和維護政治社群的安全法治和秩序等等。 作聖賢,是個人修身的崇高的道德要求。這往往需要慕道者裡外如一地終身不懈的努力去踐行。孔子不是說:「若聖與仁,則吾豈敢?」賢如夫子,也只敢說自己是「為之不厭,誨人不倦」吧了。再者,個人修身的道德必須重視正心誠意,因為這是發自慕道者個人内在的道德主體的要求。根據這要求化為個人行為後,其所產生的客觀實踐結果是成是敗、是差強人意還是盡善盡美,自然是重要的事。但如果個中缺乏了個人內在道德主體的正心誠意,那有關的行為是否可稱為聖賢行為便頓成疑問。 試想伸出援手拯救將墜於井的孺子的人,如果不是出於惻隱之心,而是心裡盤算著孺子家人會否因此而感恩圖報者,其道德情操離聖賢有多遠呢?...

20世紀新儒家的一位主要思想家徐復觀,在《儒家政治思想與民主自由人權》(台灣學生書局,2013) 一書中說:「由中國政治思想以接上民主政治,只是把對於政治之『德』,客觀化出來,以凝結為人人可行的制度,這是順理成章,既自然,復容易,而毫不牽強附會的一條路。」 (頁248) 這大概是中華近、現代政治思想中,對傳統儒家和現代民主政治的相容性所作出最樂觀的一個判斷。 自五四新文化運動以來,打倒孔家店之聲不絕於耳,認為以三綱五倫為主導的傳統中華文化,跟強調民主科學的現代思想和制度格格不入。這類觀點強調,要帶領中國邁向現代民主,便須改變傳統中佔主流地位的儒家思想。當時最為激進者,甚至主張中國要全盤西化。到了今天,全盤西化已沒有人支持。但在中國大陸掌控公權者及其思想上的支持者仍舊認為,西方民主並不適合中國。中國的未來必須走中國特色的道路,而不是西方政治上以保障個人自主的權力分立的民主制度。 儒家的政治思想...