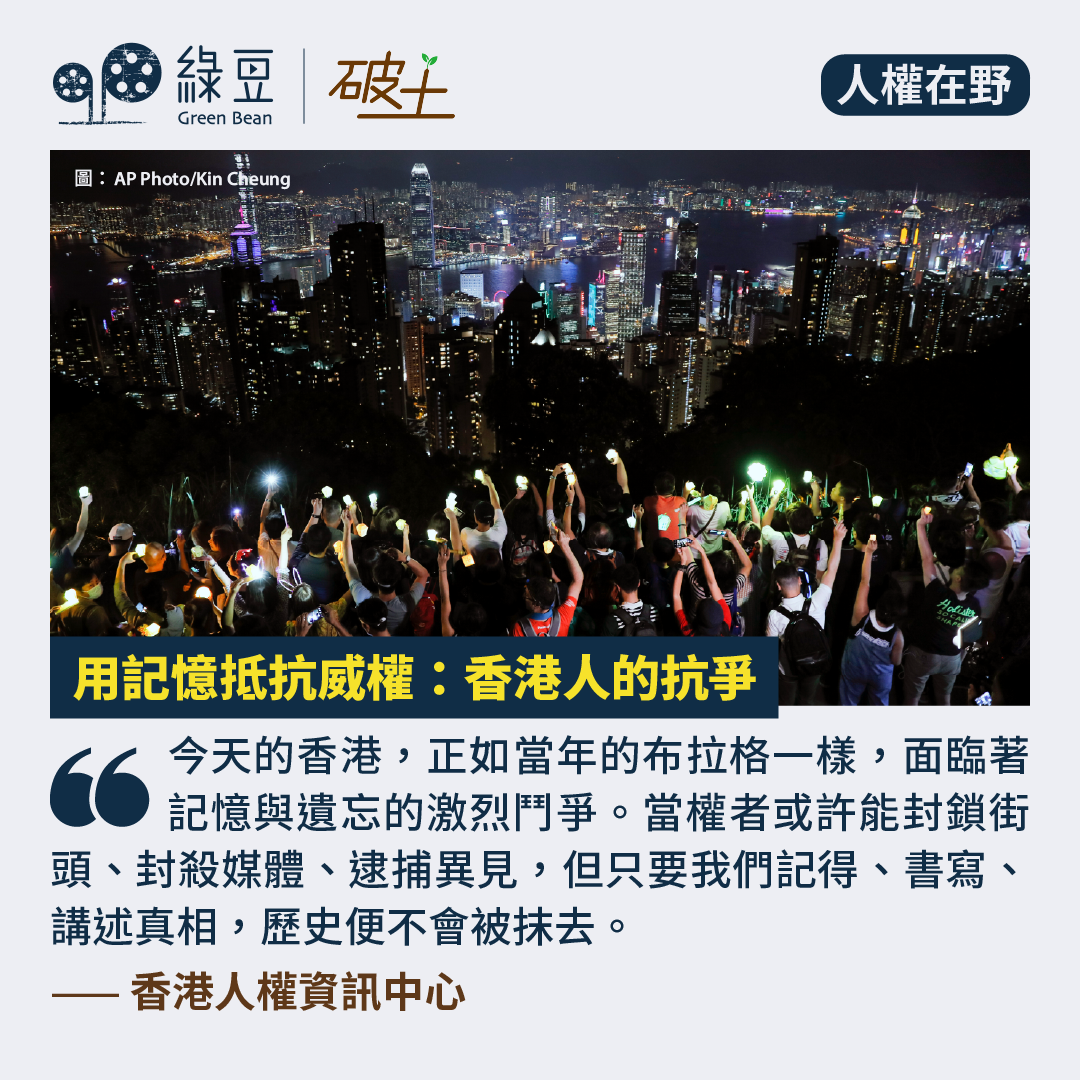

1968年的「布拉格之春」,是冷戰時期東歐共產陣營中最著名的自由化運動之一。捷克斯洛伐克政府嘗試推行一系列改革,包括放寬言論與出版自由、削弱秘密警察的權力,並探索民主化的可能。然而,這場改革只維持了短短八個月,便在同年8月被蘇聯和華沙公約組織軍隊入侵鎮壓,改革政策被全面撤回。鎮壓之後,政府展開政治清洗,打壓異見、收緊學術與文化空間,並系統性地抹除不利政權的事件與思想,企圖讓整段歷史從大眾記憶中消失。捷克作家米蘭.昆德拉親歷了這段歷史。布拉格之春後,他的作品被查禁、教職被撤,最終於1975年被迫流亡法國。在流亡期間創作的《笑忘書》中,他寫下了那句流傳至今的話:「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」這句話深刻揭示了極權統治的本質:統治者不僅以武力、法律與宣傳維持權力,還會操控集體記憶——改寫歷史、刪除不利事件、重塑敘事,使受害者被遺忘,進而建構出有利於統治的「現實」。在這樣的背景下,記憶本身便成為一種反抗。記住真相、講述被掩蓋的歷史、紀念被壓迫者,都是對權力的挑戰,也是防止歷史重演的關鍵。只要記憶存在,權力就無法徹底勝利。香港的記憶之戰半個世紀後的香港,正經歷著類似的記憶之戰。2019年反修例運動之後,香港政府頒布《香港國安法》、訂立《維護國家安全條例》,對民主運動和公民社會展開全面打壓。大量民間組織被迫解散、媒體被關閉、異見者入獄或流亡,公共空間急速收縮。然而,當局不僅壓制當下的反對聲音,還企圖改寫過去:將民眾的抗爭描述為「黑暴」、從課本、展覽和媒體中刪除爭取民主的痕跡,讓社會逐漸遺忘香港曾經擁有的自由與抵抗。正因如此,「記錄」成為香港社會最重要的行動之一。記錄我們的故事、書寫爭取人權與自由的歷程,不僅是對歷史的見證,更是對抗遺忘、抵禦威權敘事的方式。唯有透過記錄,香港人與國際社會才能持續記得這段歷史,理解今日香港的困境。國際關注與記憶的力量記憶也不僅僅屬於個人和社群,它與國際人權機制的運作息息相關。近期,聯合國再度對香港的人權狀況表達關切。9月9日,聯合國秘書長在年度人權報告(註一)中點名數宗與香港有關的恐嚇和報復案例,包括香港民主委員會(HKDC)成員郭鳳儀、劉珈汶因參與聯合國普遍定期審議工作而遭受跨境鎮壓;黎智英的國際法律團隊因在人權理事會發言而被港府指控「干預司法」;而前支聯會副主席鄒幸彤則被聯合國工作組裁定其拘押屬於任意拘留。此外,九位聯合國人權專家於7月向中國政府發出聯合通函(註二),對當局針對流亡港人及其家屬的跨境鎮壓行動提出嚴重關注,並要求作出回應。專家指出,《國安法》已被用作系統性打壓工具,包括懸紅通緝、騷擾親屬、散發抹黑傳單等行為。個案包括郭鳳儀遭懸紅100萬港元、家人被起訴;劉珈汶家人遭訊問、鄰居收到抹黑傳單;年僅15歲流亡、19歲即被通緝的張晞晴面對性別歧視攻擊;許穎婷遭受威脅與監控、家人被搜查;許智峯護照遭取消、資產遭凍結並在澳洲遭騷擾。這些國際行動的基礎,正是受害者與公民社會不斷的記錄與發聲。沒有記憶,就沒有追責;沒有記錄,就沒有問責的起點。記憶是抵抗的起點當權者試圖讓人遺忘,因為遺忘意味著順從與重演;而記憶則是人類抵抗的武器,因為唯有記得真相,才能守護自由與尊嚴。今天的香港,正如當年的布拉格一樣,面臨著記憶與遺忘的激烈鬥爭。當權者或許能封鎖街頭、封殺媒體、逮捕異見,但只要我們記得、書寫、講述真相,歷史便不會被抹去。記憶不只是回望過去,更是開創未來的基石。它讓我們相信——在堅持真相的每一次講述之中,自由與民主的種子,最終將可在香港的土地上生長。註:註一:https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-62-aev.pdf註二:https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30102 ▌香港人權資訊中心 Hong Kong Centre for Human RightsFacebook:...