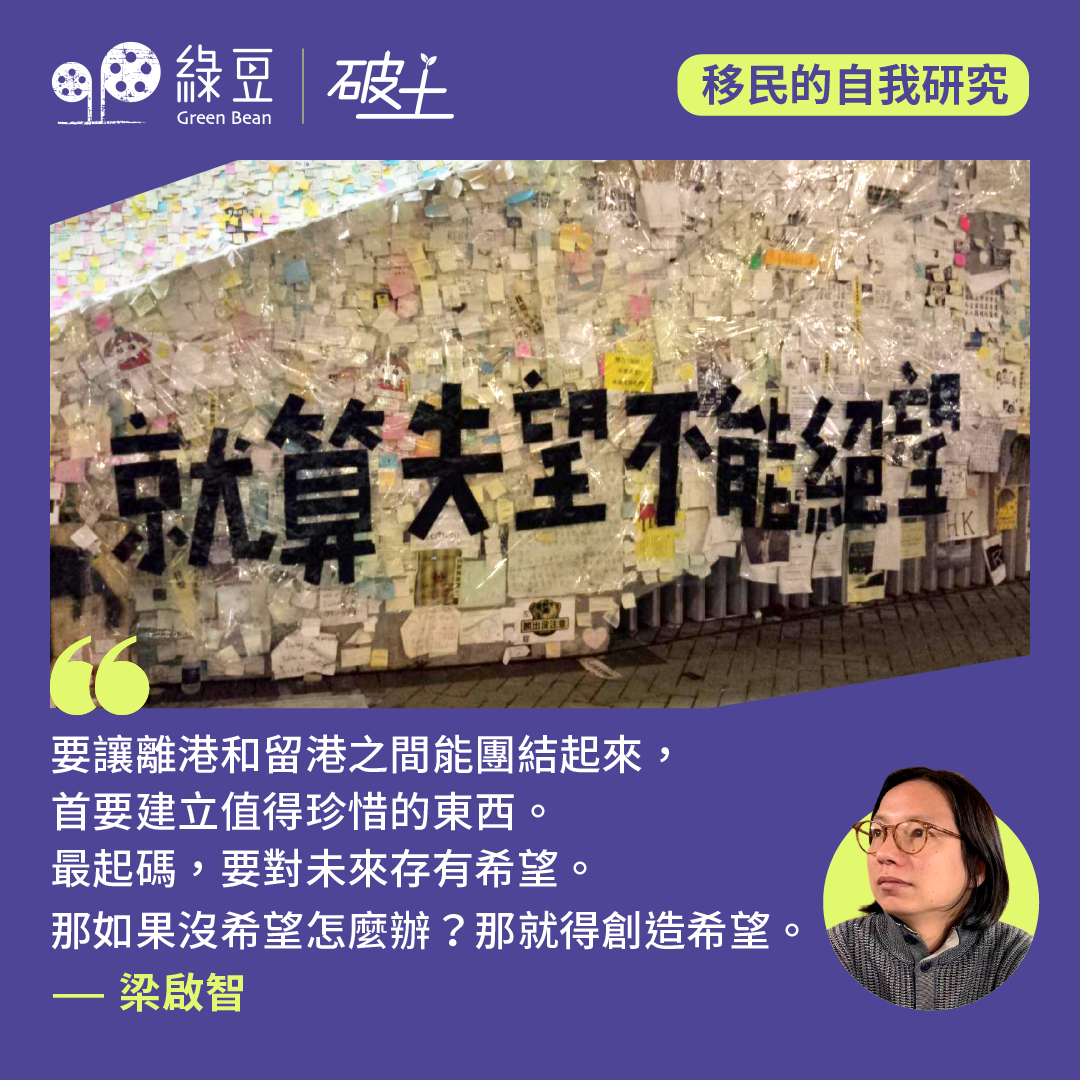

早前邀請李立峯教授來台演講,提問環節有一條問題讓我久久不能釋懷:在移民世代,離港和留港者之間的裂痕該如何修補? 李立峯以研究社會運動和傳播理論聞名,他提到很多研究關心2014年的雨傘運動和2019年的反修例運動,中間那五年發生的事受到的關注則較少。他研究2014年和2019年之間的轉變,特別是香港人如何從雨傘後的大分裂走到反修例運動的「和勇不分」,認為這過程值得仔細說明。讓我千頭萬緒的觀眾提問,是:「來到今天的香港,已不用再談和勇之分,那麼新的裂痕是什麼?該如何修補?」李立峯認為離港和留港者之間的分歧是新的裂痕,而要修補恐怕並不容易。 從拆大台到和勇不分 回到十年前,雨傘運動在許多人眼中被視為「失敗」告終,而其中一個重點爭議是暴力在社會運動中的角色。激進派認為傳統溫和派拖了後腿,各種「拆大台」的呼籲無日無之,引發反對陣營的嚴重內訌。激進與溫和之間的矛盾,在2016年農曆新年的旺角衝突推到高峰,如何理解示威者襲擊前線警員成為新一輪的爭執焦點。 那麼香港的反對力量是如何從撕裂走到「和勇不分」的呢?中間發生了三件事。第一,激進派有調整他們的語言。激進本土派參與2016年初的新界東補選和九月的換屆選舉,在選民面前無可避免地需要尋找公眾可接受的政治論述,作一定程度的自我重新發明;與此同時,香港眾志的成立亦為激進本土和主流民主派提供了意識形態上的中介。第二,香港政府對激進和溫和反對派作出無差別的打擊,例如在取消立法會議員資格的事件當中,不止激進派的議員被取消資格,溫和派的也一樣,無異促使兩派敵愾同仇。最後,來到2019年,警察暴力的大規模升級,以及前線示威者面對警察和「白衣人」暴力時的巨大犧牲,為團結帶來了巨大的道德力量。 新的裂痕 來到今天,「港區國安法」訂立已差不多五年了,無論「和」或「勇」的抗爭也難成氣候,亦談不上成為內部矛盾的來源。相對來說,離港和留港,恐怕才是這世代的矛盾主軸。過去數年,見過太多這樣的爭拗:某些離港者批評留港者「沒有看清現實」,拒絕離開;當香港政府政策失誤時,則嘲諷「留港值得擁有」。當然,不是每一位留港的都是自願,也不一定認同離港者的批評,亦有些會對離港者作出(不一定有道理的)反擊。當兩者的日常生活經驗越來越遠,難免夾縫也越來越大。...