有些歷史人物你是特別想認識的,沒有甚麼理性原因,或只是他或她的名字很有型,比如宮本武藏、司馬懿、拿破崙……黑太子(1330年 — 1376年)也屬於路易士老師想認識的非理性範疇。最近,在倫敦國家肖像館(National Portrait Gallery)又「偶遇」他,看到他全身盔甲,雙手手指聚攏在一起,燈光下有一種肅穆的威嚴 ——...

大家若對哲學有些認識,或許聽過功利主義 (utilitarianism)創始人傑洛米.邊沁(Jeremy Bentham)。我們不要以為功利主義等於自私自利,相反,那是要求我們一視同仁,追求社會福祉,而邊沁也的而且確是一位社會改革家,身體力行。1785年他前往俄羅斯帝國摩吉廖夫省的克里切夫(現今白俄羅斯),探望作波將金王子隨從的哥哥森姆.邊沁(Samuel Bentham)。邊沁在那地方停留了將近兩年,其中一項得著是對監獄多了一重了解。他在一封信件中勾勒出全景監獄的概念。「全景監獄」(Panopticon)這個詞來源於希臘語「全能看見」(panoptes)。意思當然不是讓囚犯看見,而是管理者能看見一切。邊沁於1832 年 6 月...

路易士有個朋友在英國教英文,說找到一份在監獄教英文的工作,但她自感道行未夠,還是沒有赴任。當中沒有任何歧視,只是我們對監獄的確充滿恐懼和疑惑——更何況是在異地? 其實,英國的監獄到底是怎樣的一回事?讀歷史的,往往喜愛透過過去了解現在。讓我們研究一下吧! 在英國GCSE(英國會考) 歷史科,有一個單元叫「罪與罰在英國」(Crime and punishment in...

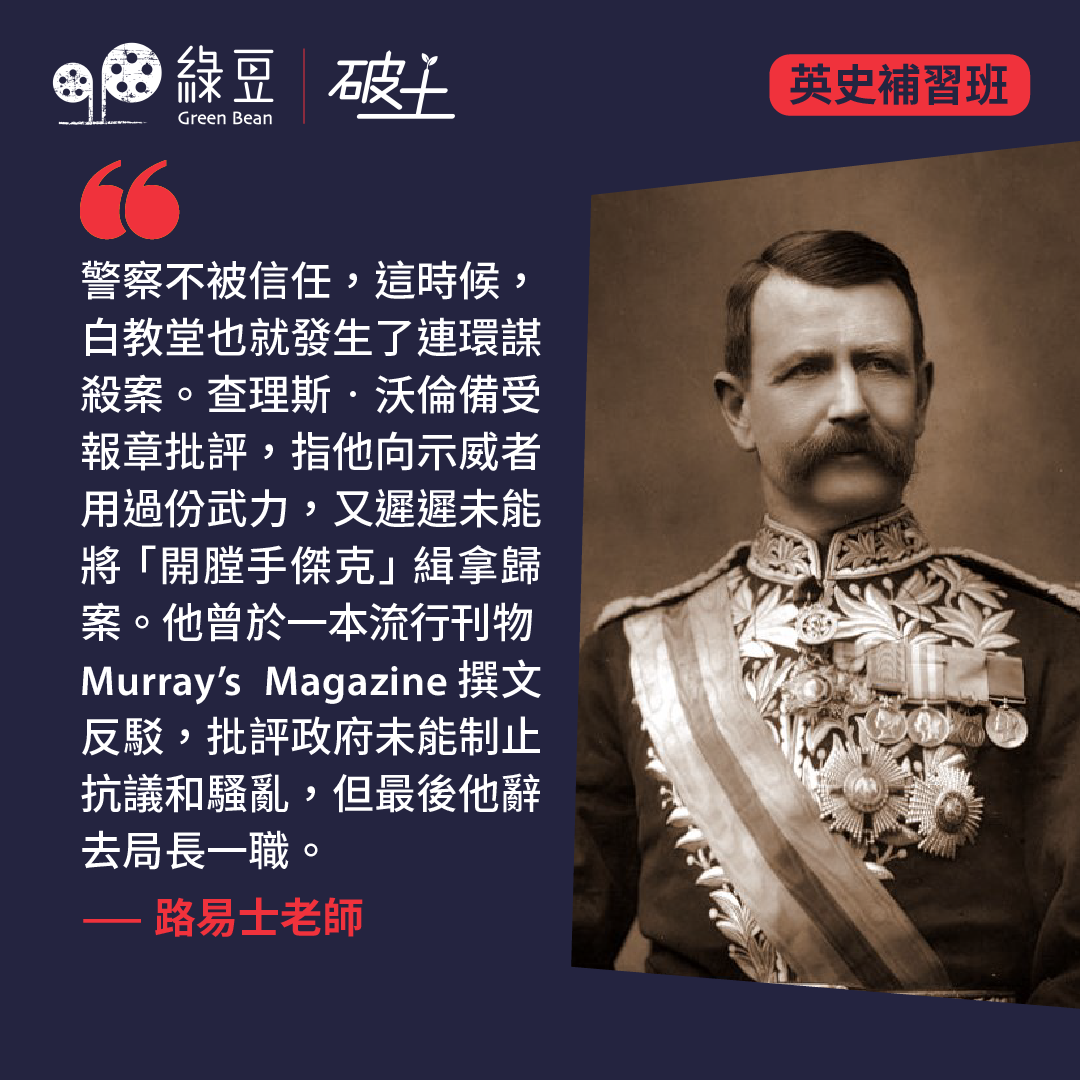

對於警察,我們不能愛也不能恨。不能愛是因為警察是可以濫權的,不能恨則是因為社會始終需要他們來維持秩序。關鍵是,有沒有制衡和有沒有持理念、講道理的人來掌管警務。 在英國談這題目,我們一定要認識羅拔.皮爾(Robert Peel)。皮爾曾兩度擔任英國首相,但他最為人樂道的卻是他擔任內政大臣(Home Secretary)時對警察和監獄制度的大幅度改革。他被譽為現代警察之父(Father of modern policing),因為大倫敦的倫敦警察局(Metropolitan...

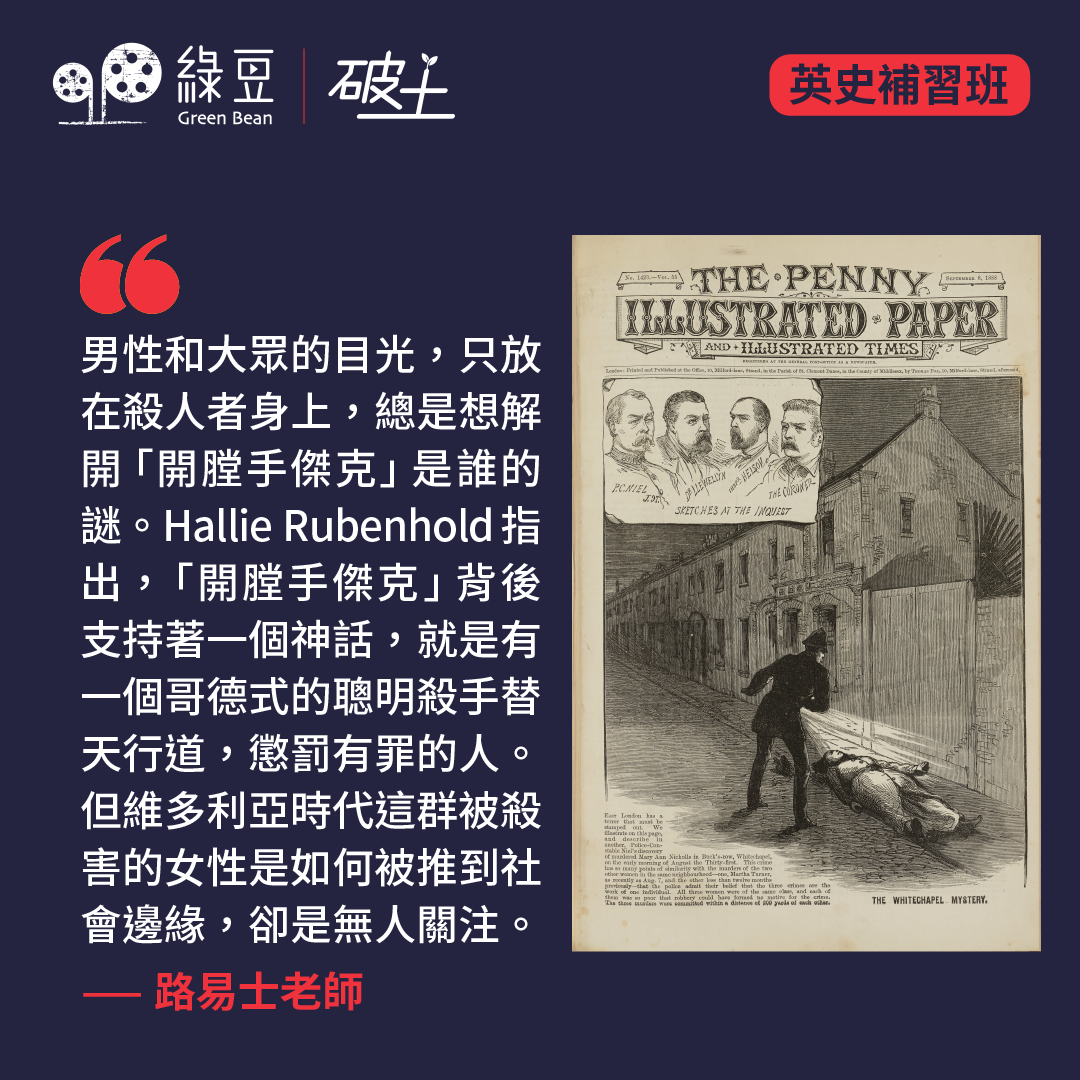

英國有很強勁的緝兇傳統,暢銷書往往都是有關謀殺案找出誰是兇手之類的東西,但事實上1890年的英國,謀殺案並不常見。人們對此卻興趣很大,喜愛到比加街 (Baker Street)杜莎夫人蠟像館(Madame Tussauds)地下室的「恐怖展廳」(Chamber of Horrors)參觀慘死的名人或罪犯蠟像。這多得報紙大力報道謀殺案,令人們都成了大偵探,對人家的死津津樂道。 五個女性的名字...

第一次去東倫敦,在Aldgate East Station走出來,突然發現有許多高樓大廈(對不起,本人住在鄉村)、滿街塗鴉,小店林立。我們到著名的Brick Lane吃了咖哩,看到整條街都是地攤,令人想起我們家鄉的旺角。我還去了白教堂(Whitechapel),最醒目的地標是開業於1901年的白教堂美術館,畢卡索的《格爾尼卡》(Guernica)也曾經在這裡展出。 著名的連環謀殺案 不要以為我忘了「英史補習班」的職責,只跟大家談吃喝。我其實是想親身感受一下東倫敦的氣質,再聯繫在歷史課提到的著名案件「開膛手傑克」(Jack the...

小女跟我一樣都有「系列癮」,她借了莎士比亞一系列的入門書,其中一本是亨利五世(Henry V)。我見她隨意把書放在地上,也就拿來翻翻。天啊,我竟因此搞通了完全不明白的一個環節,那就是英法關係。 英法關係簡單來說就是不好的關係,關鍵字在「百年戰爭」(Hundred Years' War)。百年戰爭可以分上下半場,上半場在1337年至1377年,下半場則在1377年至1453年。這場戰爭長達116年,是世上最長的戰爭。 上半場 —...

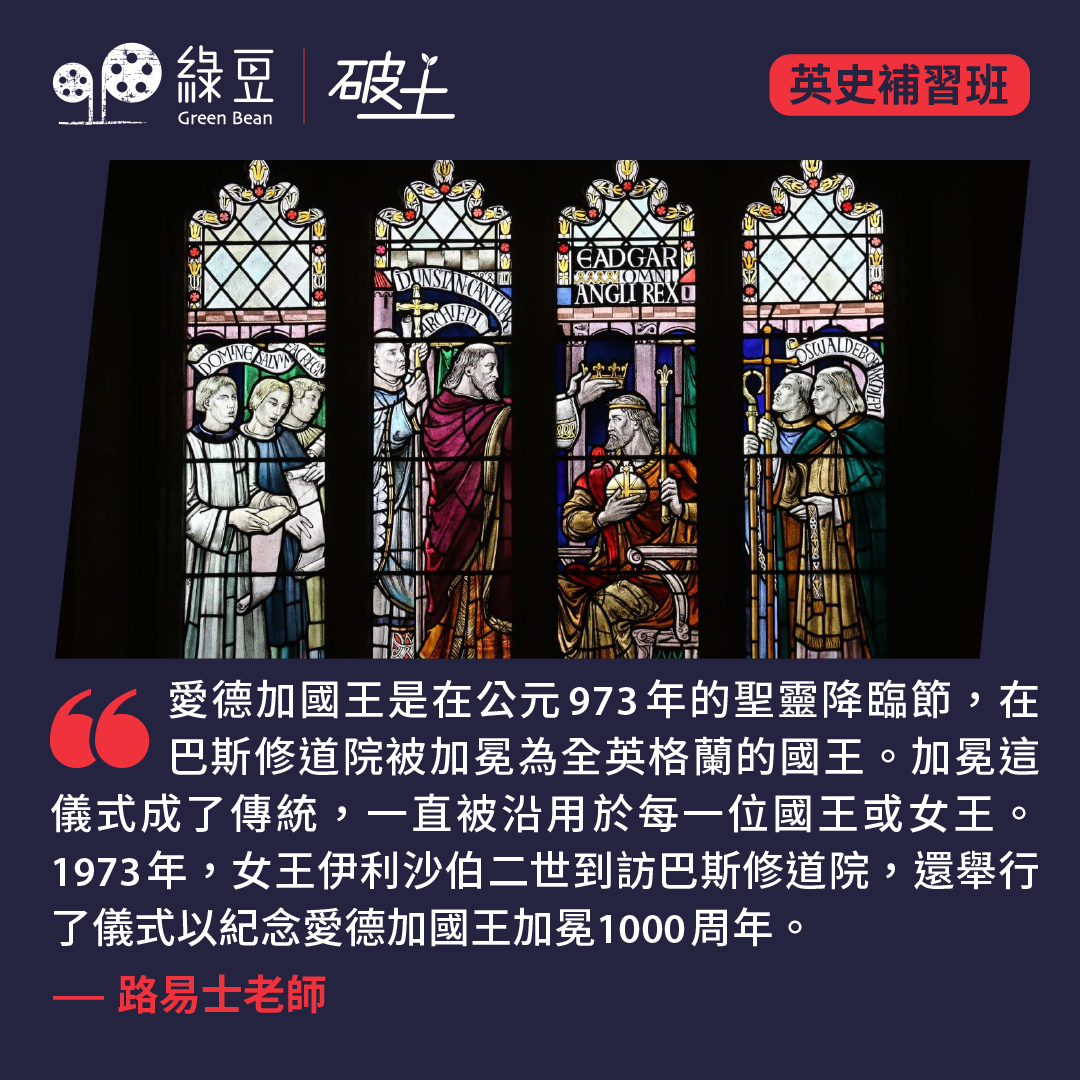

暑假對於師生來說,是一個休息的時間,也是獲取另類經驗的機會。到巴斯,除了在羅馬浴場大開眼界,難忘的還有爬了巴斯修道院(Bath Abbey)的鐘樓。 巴斯修道院有兩種門票,一是一般的參觀。抱歉,又是抱著教堂沒什麼好看的心態,打算隨便看看算了,太太卻說要去鐘樓一看。到過後發現,雖然貴一點,但倒真切地明白鐘樓駝俠身處的環境:隱匿、陰暗,狹窄。當然雨果筆下的駝俠是在巴黎,而非巴斯。 先介紹巴斯修道院吧,它的所在地自公元757年以來一直是基督教崇拜的地方,在這段時間內,有三座不同的教堂曾經佔據巴斯。最初建造的是一座盎格魯-撒克遜修道院,正正就是巴斯修道院所在地。公元973年,英格蘭的第一位國王愛德加(King Edgar)在此被加冕。 英格蘭首位國王...

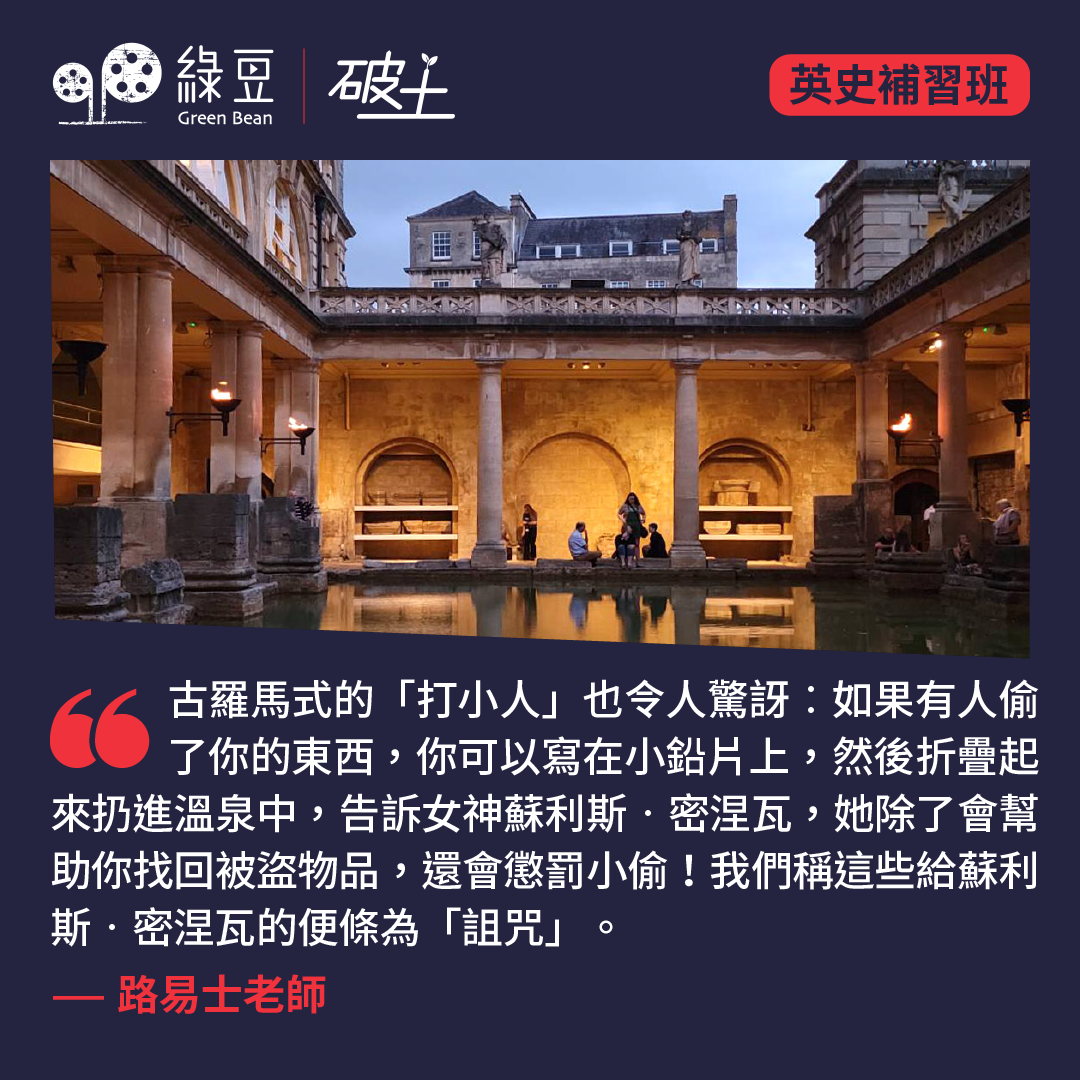

英國曾被殖民統治。沒寫錯,是被羅馬帝國(Roman Empire)。英國曾是羅馬帝國的一部分,長達三個半世紀之久。從公元43年克勞狄烏斯皇帝(Claudius)入侵起,直到5世紀初羅馬的統治結束。即使在羅馬人離開後,他們仍然在整個國家留下了印記,包括新城鎮、植物、動物、硬幣、語言(例如 ‘exit’一詞就是拉丁語)、道路、建築,甚至「Britain」這個詞也是來自羅馬人的。 當然,還有著名的羅馬浴場(Roman Baths)。去浴場絕無不良意識,人們來到浴場是為了健身、清潔身體,還有與朋友見面,是社交活動。 羅馬人意識到巴斯(Bath)是進行溫水浴的好地方,因為水是由地下深處的岩石自然加熱的,就在這裏建了浴場。路易士老師來了英國兩年多,終於有機會到巴斯親身看看這著名的建築。由倫敦的柏靈頓(Paddington Station)出發,坐火車約一小時多,來到了英格蘭西南區域。路途不算遙遠且景點集中,我們主要看了浴場和旁邊的巴斯修道院教堂(Bath...

路易士老師十九歲開始愛上看足球,特別是英超。一星期工作的苦悶和勞累,往往可以透過全情投入觀賞一場足球賽得到紓解。我也因此認識多了英國地名,比如甚麼韋根、屈福特和李斯特城等等。當然,也學到歷史。 學歷史?足球歷史嗎?足球史是值得書寫和學習的。但我想在此文強調,足球的世界往往會援引英國歷史,比如不少人的愛隊曼聯,對前英超球隊列斯聯的時候,總會被冠上「玫瑰戰爭」一詞。為甚麼?不花點時間讀英國歷史,也是很難明白曼聯跟列斯有甚麼歷史淵源。 起始點其實是她們的所在地。 曼聯本屬於蘭開夏郡(Lancashire),惟根據1972年《地方政府法案》,蘭開夏郡的南部地區被劃入新成立的默西賽德郡和大曼徹斯特郡兩個大都市郡,曼聯在1974年4月1日正式歸於大曼徹斯特;列斯聯所在地則在約克郡(Yorkshire)。兩者正是玫瑰戰爭(War of the Roses)兩派的所在地。...