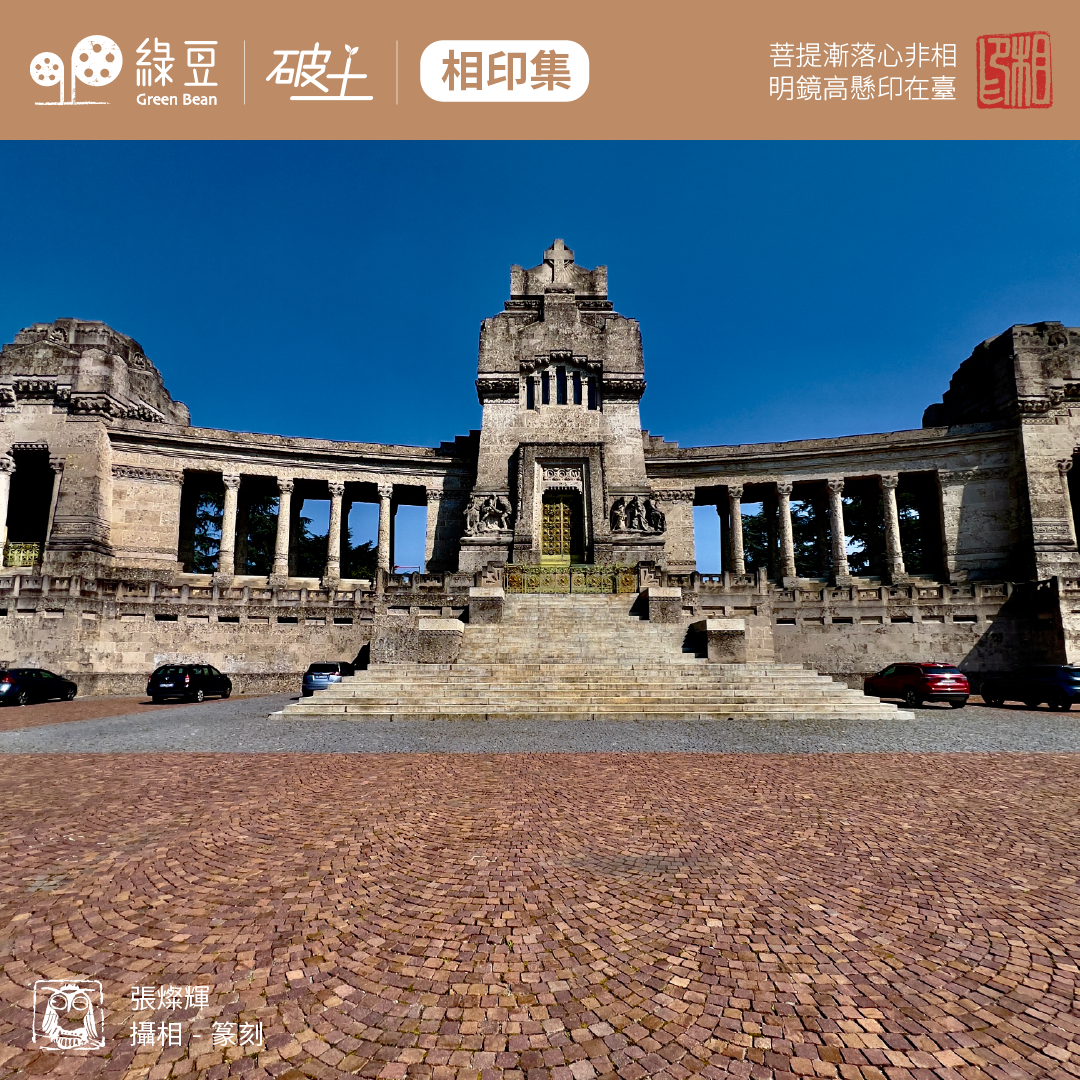

意大利都靈紀念公墓 (Cimitero Monumentale di Torino)是意大利最重要的墓地之一,建於19世紀,具有豐富的建築歷史和文化內涵。它不僅是安息之所,更是藝術和歷史的博物館,匯集了許多傑出的雕塑和紀念碑,反映了意大利的社會變遷和藝術發展的歷程。 都靈紀念公墓的建築風格多樣,融合了新古典主義、巴洛克和現代主義等多種建築風格。公墓的設計始於1817年,最初是為了容納因城市擴張而需要遷移的墓葬。隨著時間的推移,這裡逐漸發展成為一個宏偉的建築群,其中不僅有傳統的墓碑,還有許多富有藝術價值的雕塑作品。 公墓內有眾多著名的雕塑家創作的作品,其中最引人注目的就是比斯托爾菲...

從未想過會在意大利中部的小城帕維亞(Pavia)停留,這裡似乎沒有太多遊客,一點不touristic。儘管這個城市的紀念墳場似乎不以重要的雕塑家作品聞名,卻因為它位於我們前往都靈及比斯托菲(Leonardo Bistolfi)博物館的途中而引起了我的興趣。對於這座紀念公墓的資料相對稀少,連Sandra Berresford的書中也沒有提及,但這並不妨礙帕維亞的獨特魅力。 帕維亞自古以來便是一座學術重鎮,最著名的當屬帕維亞大學。成立於1361年的這所大學,不僅是意大利最古老的學府之一,也是歐洲學術界的一個重要里程碑。起初,帕維亞大學以其法律和醫學課程而聞名,吸引了來自整個歐洲的學生和學者。隨著時間的推移,這所大學培養了無數影響深遠的人物,包括科學家、文學家及政治家等,他們在各自的領域中對社會的進步和發展作出了重要貢獻。 在帕維亞大學的校園內,悠久的歷史與現代的學術氛圍交織在一起。大學內的建築風格多樣,既有古典的教堂和圖書館,也有現代化的實驗室和教室,無不彰顯著帕維亞在教育領域的傳承與創新。 除了學術,帕維亞的紀念公墓(建立於1876年)同樣值得一提。這裡是帕維亞及周邊地區著名市民的最後安息之地,象徵著對過去的尊重與紀念。紀念公墓作為意大利墓園運動的一部分,旨在開發具有紀念意義的公墓,將藝術與建築融入哀悼過程中,讓人們在追憶故人時,也能感受到文化的深度與美感。這裡的每一座墓碑和雕塑,都講述著一段故事,反映著逝者的生平與成就。 園內有藝術價值的雕塑似乎不多,但相片三的雕像值得仔細觀察。我不知道雕刻家是誰,但顯然是浪漫寫實主義的作品,女像的哀怨表情加上細緻的服飾最令觀者動容。...

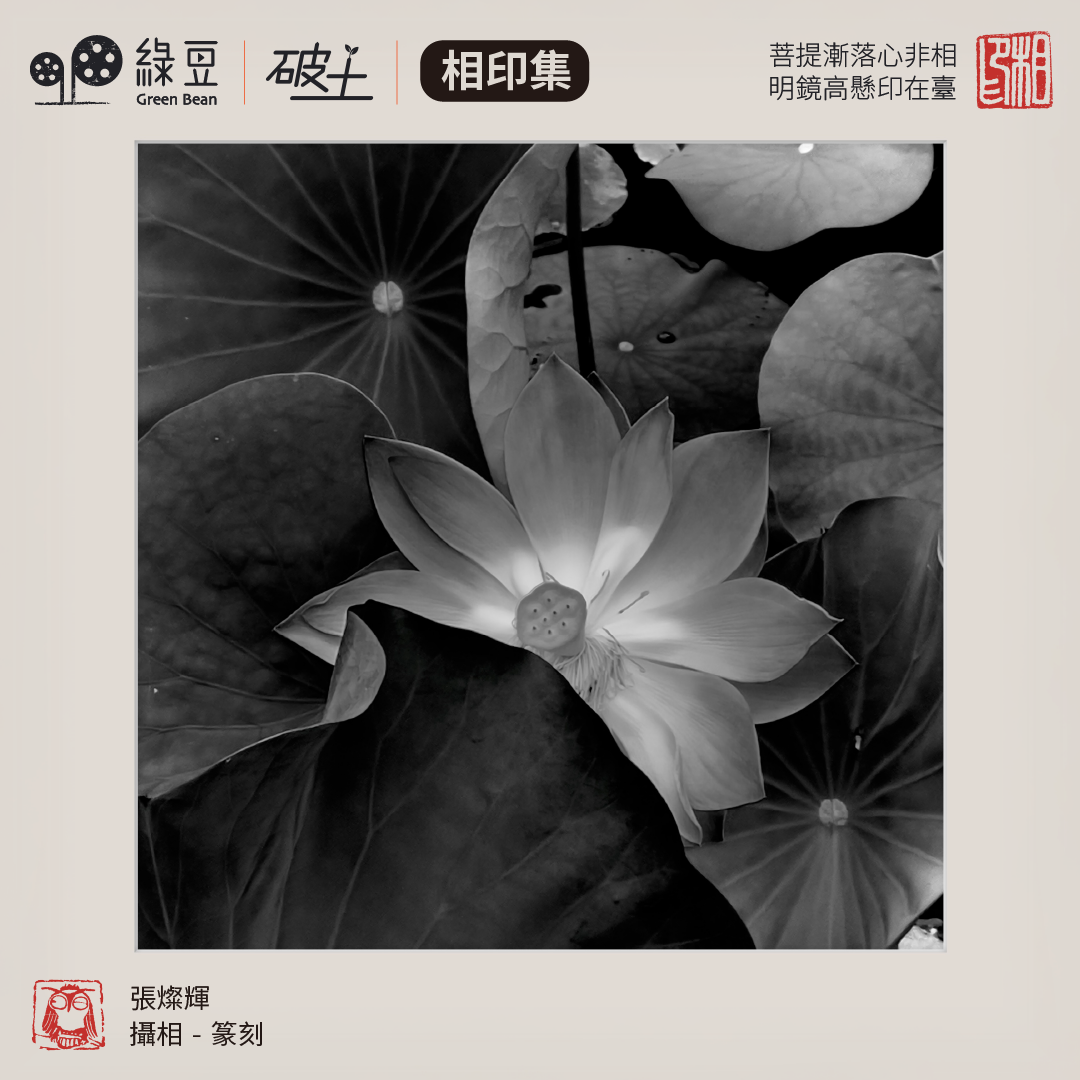

六月是荷花盛放的季節,這個時候的池塘裡,蓮花爭相綻放,吸引了無數的遊客和攝影愛好者。然而,通常我們看到的荷花照片,多是色彩斑斕的畫面,鮮豔的粉紅、潔白的花瓣在陽光下閃耀,給人一種明亮而愉悅的感覺。但如果用黑白相片來詮釋荷花之美,或許會有截然不同的視角。 黑白相片,去除了顏色的干擾,讓人更專注於形狀、線條和光影的變化。荷花的花瓣在黑白的世界裡,似乎變得更加柔和而富有層次,優雅的曲線勾勒出一種獨特的韻味。每一片花瓣的邊緣,在光線的照射下,形成了微妙的明暗對比,展現出荷花的細膩與堅韌。 在黑白的背景中,荷葉也展現出不同的美感。水珠在葉面上滑動,反射出光影的變化,這樣的畫面讓人感受到一種靜謐與安詳,仿佛時間在此刻凝固。黑白相片中的荷花,宛如一位優雅的舞者,在清風中翩翩起舞,無論是盛開還是含苞待放,都散發出一種淡淡的哀愁與美麗。 拍攝荷花的過程中,攝相師需要更仔細地觀察,每一個角度和光影的變化都可能會帶來不同的效果。在黑白的世界裡,荷花不僅僅是自然的產物,更成為了情感的寄託。它們在水面上搖曳生姿,像是在訴說著千古流傳的故事。 因此,黑白相片所呈現的荷花之美,不僅僅是視覺的享受,更是心靈的共鳴。這種簡約而深刻的表達方式,讓我們重新認識了荷花,讓它在六月的陽光下,散發出不一樣的景象。 ...

曼圖亞紀念公墓(Cimitero Monumentale di Mantova)是曼圖亞市最主要的墓園,自1824年開始策劃,到1906年才完工。 曼圖亞(Mantua 意:Mantova)絕對不是旅遊景點,沒有多少遊客。我到此地全因為這墳場,欣賞卡洛‧切拉蒂(Carlo Cerati,1865-1948)的作品。曼圖亞紀念公墓被描述為「新藝術風格雕塑的寶盒」,與大多數紀念公墓不同,其藝術高峰在20世紀初。切拉蒂是這座公墓最重要的雕塑家,他在曼圖亞和克雷莫納地區活躍,作品遍布墓地各處。...

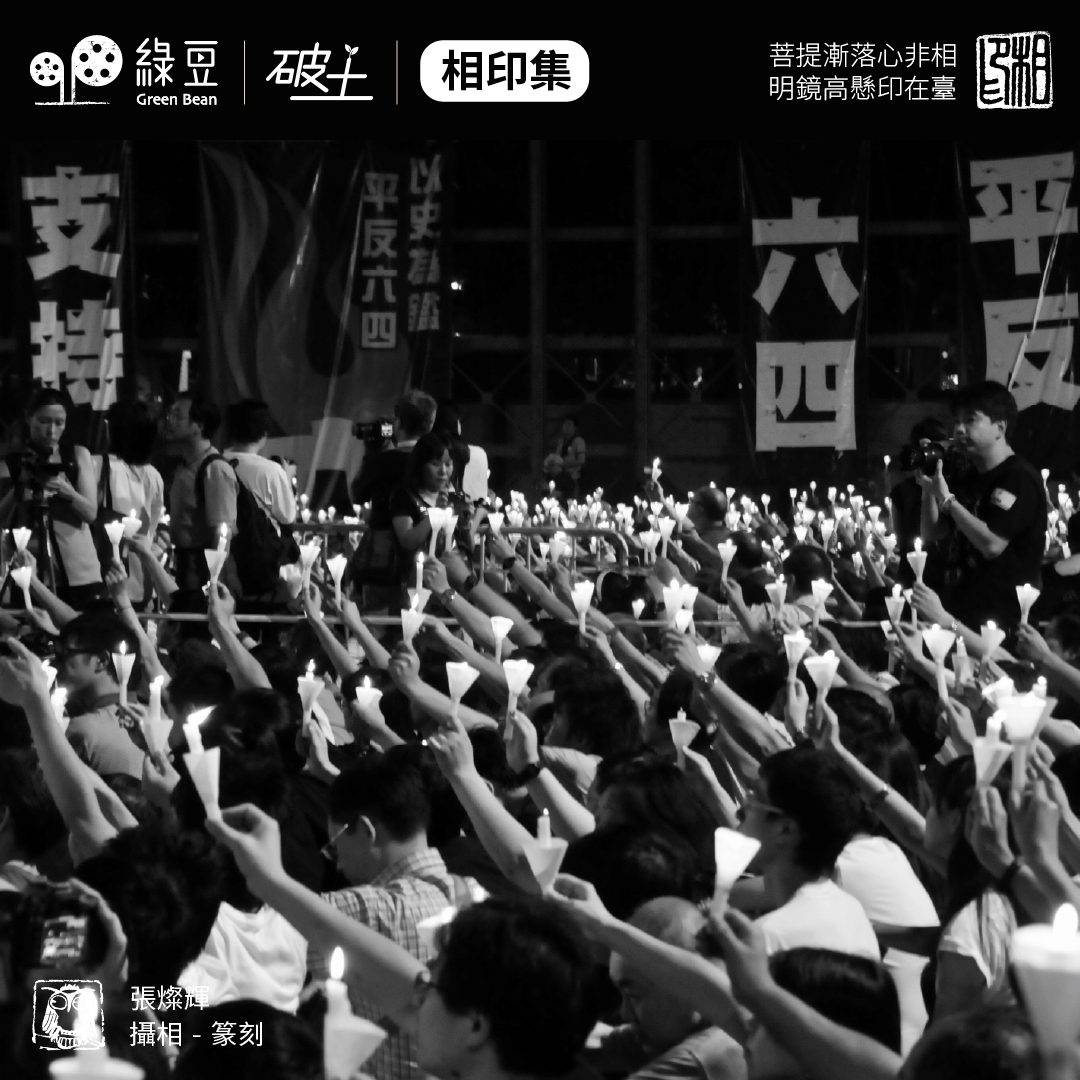

1989年天安門大屠殺是中國現代歷史中不可磨滅的一章,象徵著爭取民主與人權的重大時刻。事件發生後,香港成為紀念這段歷史的重要場所。每年六月四日在維園舉行的燭光悼念晚會,成為港人堅持記憶與良知的象徵。但自2020年《國安法》實施後,悼念活動被禁止,公眾空間被收緊。然而,六四的記憶仍深植人心。 作為多年來的參與者,我見證了香港人堅韌的精神與團結。每年的維園集會如同朝聖之旅,大家手持燭光,高喊「毋忘六四」、「平反六四」、「打倒一黨專政」……氣氛既悲傷又充滿決心,展現我們對歷史與正義的堅持。 儘管近年香港政治環境急劇變化,悼念活動遭打壓,但六四的精神未曾熄滅。人們透過社交媒體、藝術創作、文字與照片,繼續傳遞真相與記憶。對我而言,回憶那些與市民肩並肩的夜晚,成為堅持信念的力量。 即使我們不能再在維園聚首,全球各地——無論是英國、歐洲、台灣、加拿大或澳洲——仍有人延續這份記憶與承諾。歷史可以被挑戰和更改,但真相卻無法被抹去。 我唯一深切的遺憾,是過去太相信「明年還可以再來」,而沒拍下更多影像。如今,我們已失去了再次聚集在維園的機會。 這一輯相片只不過是30多年來的點滴。相信維園六四晚會在無數的相片或記憶中,永遠不會遺忘。 ...

意大利的紀念墳場是19世紀中的現象。之前人死後多埋葬在教堂內或教堂周圍,因為死亡是基督宗教最關心的問題。逝去的人是等待耶穌的最後審判為永生或永死,因此接近神的殿堂最為重要。但隨時代變遷,教堂不能承受死亡人口帶來的壓力和衛生設備不足,墳場需要改革。 1804 年 6 月 12 日頒布的《拿破崙時期聖克魯敕令》制定了一些與公共衛生保健相關的規則,規定指定的埋葬場所與住宅區之間必須保持一定的距離。...

2025年4月初我完成了期待已久的意大利中部紀念墳場之旅。 這是自2007年以來的另一次探訪。在那次行程中,我與學生們共同參觀了熱拿亞 (Genova)、米蘭(Milan)、都靈(Turin)、庫內奧(Cuneo)、西恩納(Siena)和維羅納(Verona)的公墓。期間,我還分別前往威尼斯、羅馬和佛羅倫斯墳場進行了獨立探訪。之後,我在拙作《Kairos》(2009)上發表了一些墓園雕塑相片。 我感到不滿意,因為我還沒有參觀意大利其他著名的紀念墳場。如果在對意大利墓園雕塑有更全面的了解之前,無法參觀其他公墓,總會有一種不完整的感覺。我認為意大利墓園雕塑是一種獨特的藝術現象,將死亡與美結合在一起。全世界沒有任何其他墳場可以和意大利的墓園相比。到這些墳場,不單單是看墓碑,而是參觀開放式的雕塑藝術博物館。 談論這現象,當然不是在《相印集》可以詳細介紹和探索意大利墓園雕塑藝術,這需要一本專著。盼望在未來兩三年內完成更深入研究,然後撰寫。 這次旅行,我從貝加莫(Bergamo)出發,先後前往布雷西亞(Brescia)、帕多瓦(Padua)、曼圖亞(Mantua)、帕維亞(Pavia)、都靈(Turin)、帕爾馬(Parma),最後抵達波隆那(Bologna)。這當然不是意大利紀念公墓的完整清單,但我認為我已經涵蓋了最重要的幾個,如熱那亞、都靈、米蘭和波隆那。 我希望透過介紹這八個意大利墳場,可以讓大家有一初步觀感:這些墳場,跟香港和合石墳場絕對不同,絕不陰森恐怖,而是露天博物館,是世界上最美麗、最富藝術性的墓園。...

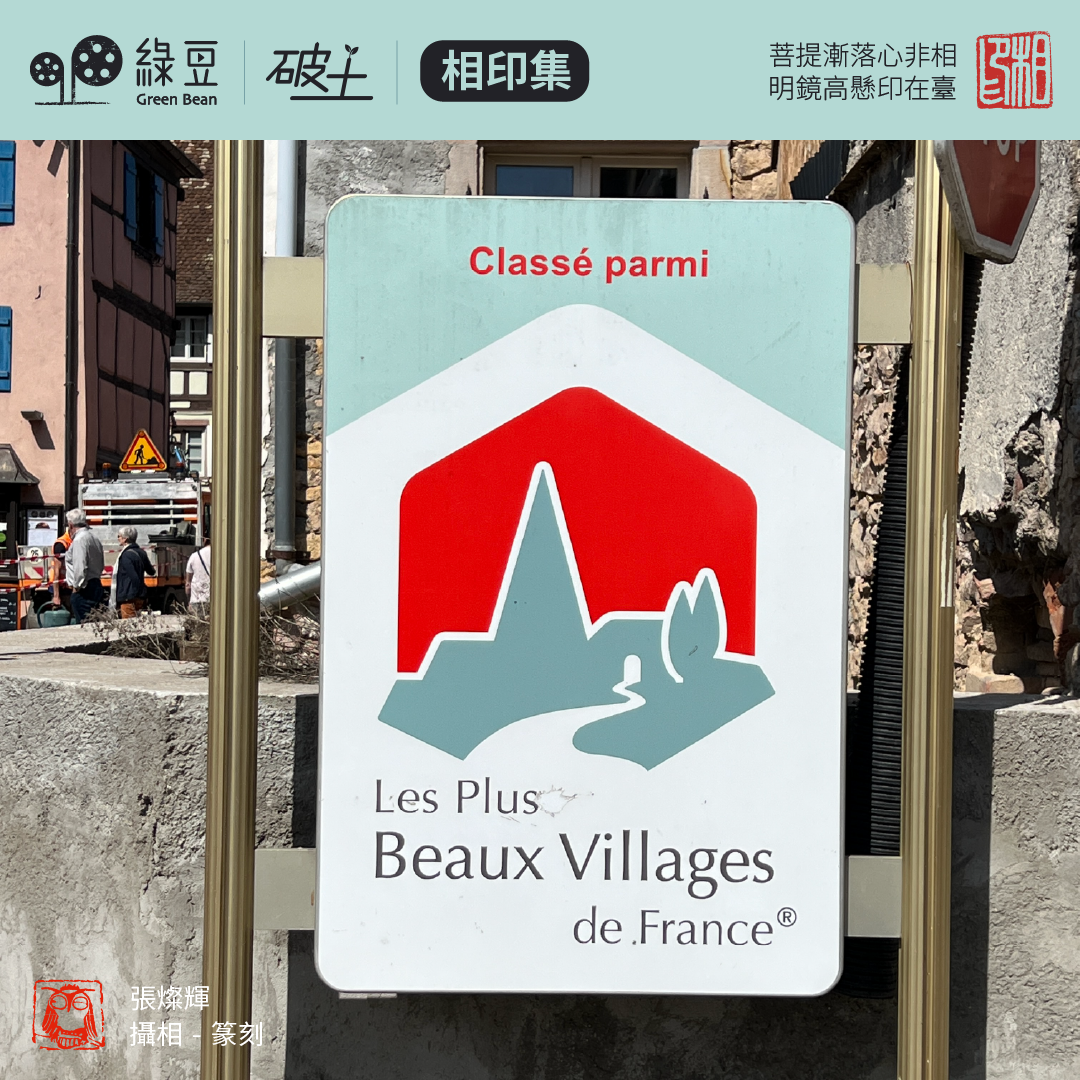

Eguisheim 是法國在阿爾薩斯-洛林區(Alsace-Lorraine)著名釀酒村莊,屬於法國最美麗村莊之一。到此地旅遊不止在欣賞幾百年漂亮顏色繽紛的村屋或在不同的酒舖試酒,而是這地方的歷史,和勾起一篇中學時唸過的短篇小說。 《最後一課》(法文:La Dernière Classe)是法國作家阿爾龐斯‧都德 (Alphonse Daudet...

日本當代著名建築師隈研吾的角川武藏野博物館是一個現代建築與雕塑藝術完美結合的範例。這座建築利用石塊作為外牆的主要材料,不僅展現了建築的堅固性和自然美,還充分體現了周圍環境的特性。隈研吾設計的這座博物館,放棄了他之前以木材作為建築元素,將石塊的質感與形狀巧妙地融入整體設計中,使建築本身成為一件藝術品。外牆的石塊排列不規則,營造出一種流動感,仿佛是在與自然環境對話。在雕塑藝術中,形狀和質感是兩個至關重要的元素。隈研吾在設計中運用石塊的不同紋理和色澤,使得整體外觀變得生動而不單調。每一塊石頭都有自己的性格,這些自然石材的呈現讓人聯想到大自然的力量與美感,從而引發觀者的情感共鳴。當陽光透過不同的角度照射在石牆上,形成光影的變化時,建築彷彿也在不斷地變化,散發著生命力。總結來說,隈研吾的角川武藏野博物館展現了現代建築作為雕塑藝術的可能性。藉由獨特的石塊外牆設計,建築從協調的視覺效果到和諧的環境關係,皆體現了他對自然和人文的深入理解。這樣的建築作品,既是功能的實施,也是藝術的探索。 ...