「50% 日裔、50% 華裔,100% 加拿大人」:Kevin Takahide Lee 的複數身份

Kevin Takahide Lee 對自己的身份認同,有一個有趣的說法:他既是 50%日裔與 50%華裔,也是百分百的加拿大人。作為土生土長的中日移民第四代,他始終與多重歷史同行,特別是二戰期間日裔移民被強制遷到集中營的一段。他曾參演講述早年移民足跡的舞台劇,也創立新移民合唱團,透過自己的演藝和聲樂專業,來回應和梳理自己的關注。

他所領會的加拿大,充滿創傷,但同時複雜而美麗。

圖:Kevin(右)在《Forgiveness》 的劇照。(Forgiveness photo by Moonrider Productions)

被國家安全之名撕裂的家族史

《Forgiveness》(寬恕)是兩年前由 Vancouver’s Arts Club Theatre Company 和 Theatre Calgary 聯合委托的舞台劇,故事簡介是這樣的:Mitsue Sakamoto 是日裔加拿大人集中營的倖存者,而 Ralph MacLean 為加拿大出戰時,曾被囚禁於日軍戰俘營。二戰結束後,他們懷着創傷重建各自的人生,但試煉在 1968 年到來——命運安排他們的兒女交往,把 Ralph 引領到 Mitsue 的同一屋簷下共晉晚餐⋯⋯

這個故事出自 Mark Sakamoto 的回憶錄《Forgiveness: A Gift from My Grandparents》,側寫了一個以國家安全為名進行集體懲罰的時代。1941 年日本偷襲珍珠港後,加拿大政府視日裔移民為潛在威脅,從沿岸地區將二萬多人強制驅離家園,送到內陸的集中營拘禁。這些人的生計被中斷,財產被凍結,原本的社區網絡也土崩瓦解,進入長達數年的流離狀態。

Kevin 飾演主角 Mitsue 的丈夫 Hideo Sakamoto:他以沉默回應不公,期盼子女不必承繼自己的憤怒;然而,創傷仍以自己的方式蔓延開來,這當中是否存在寬恕的可能?這不僅是 Sakamoto 一家的故事,也是此地日裔社群的集體課題:在悠悠歲月裡尋找尊嚴、理解與和解的空間。

「在卡加利劇院《Forgiveness》演出時,我突然意識到自己再次與過了身的日裔祖父母同在。在最後一次的謝幕,我彷彿感到他們又一次離我而去,非常難過。但我明白,即使我愛的、也愛我的人不在了,我還是能夠藉着回憶去尋找他們。」

記憶的地景:從 Hastings Park 到內陸集中營

Kevin 的日裔祖父母年輕時在集中營裡認識,「如果他們知道有關集中營的歷史被搬上舞台,一定覺得不可思議。」

圖:Kevin與日裔祖父

Kevin 不會日語,但慶幸祖母會說英語。小時候,她曾帶他到溫哥華的喜士定公園 (Hastings Park),「我拉着祖母去旁邊的 PNE 遊樂園摸動物,但她完全無法開步。她說過一些零碎的,譬如是那裡的居住環境擁擠得不得了,而且嗅起來都是糞便。然而,直到她過世後我才終於明白,PNE 曾是日裔加拿大人被移送到內陸前的臨時關押地,祖母年輕時被囚禁在那裡的動物欄舍,留下太殘酷、太痛苦的回憶。」

在 Kevin 的回憶中,祖母始終懷抱著愧疚——因為她不得已讓子女在嚴寒又匱乏的內陸成長,也因為她沒能為那些被迫放棄的家庭寵物多做些什麼。

「她為那些寵物感到非常難過。我不知道她是否出於補償,抑或單純想為世界多做好事,後來我母親和她的兄弟姊妹陸續帶回許多動物,祖母總是來者不拒,悉心地把牠們養回健康的模樣。」

創傷有各種面貌:有些微小卻深刻,毋須宣告,就在日常,像是家裡那隻從街上撿回來的獨眼貓。另有一些,則被謹慎地寫在紙片上,然後貼上郵票送出去,期盼得到的不只是空谷回音。

2021 年 3 月,由政府資助的 Landscapes of Injustice 公開數位檔案資料庫,當中收錄了數萬筆聚焦於二戰期間日裔加拿大人的政府文件、私人信件與照片,旨在保存記憶,促進社群對話與和解。官方網頁寫道:「一個社會是否願意討論其歷史中令人羞愧的篇章,是衡量民主程度的有力標尺。」

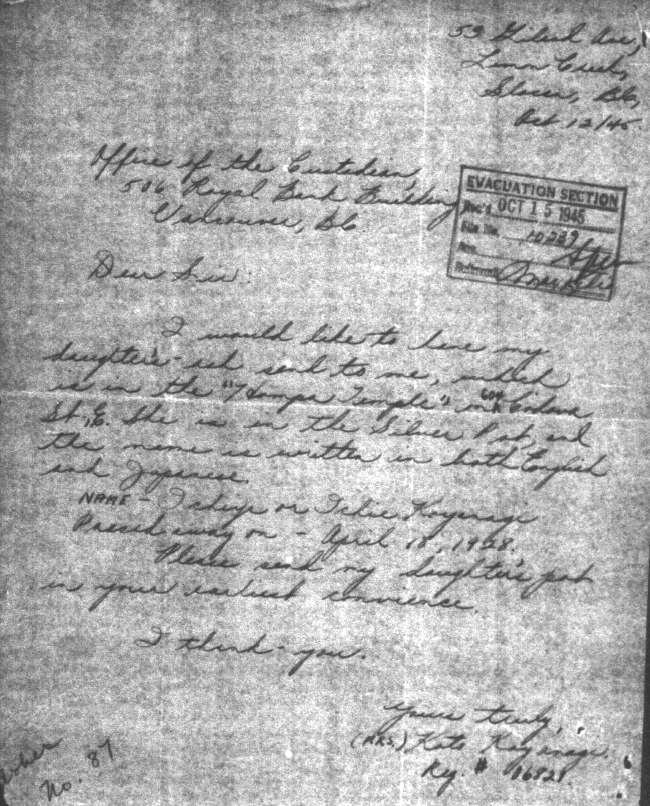

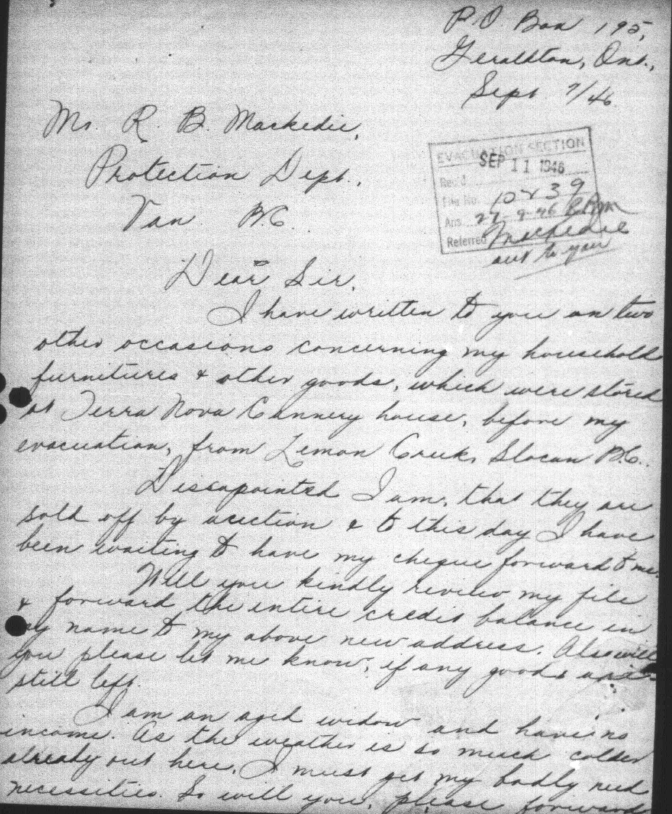

曾祖母的申訴:請送還女兒的骨灰

就是從這個資料庫裡,Kevin 找到日裔曾祖母當年寫給政府連串的申訴信。當中包括:

圖:Kevin 日裔曾祖母的信件

「請你把我女兒的骨灰送還給我⋯⋯」

「我曾多次來信,詢問我在撤離前存放於⋯⋯的家具、家用品與個人物品⋯⋯失望的是,它們已被拍賣,而我至今猶在等待屬於我的支票⋯⋯我是沒有收入的年邁寡婦,迫切需要購買生活必需品……」

1942 年,曾祖母一家被強制離開位於 Terra Nova 的家園(即目前溫哥華國際機場以南),每人只准能帶走一件行李,也不知道自己將被送往何方。就這樣,曾祖母被迫留下早歿女兒的骨灰。後來她一再寫信給政府部門,要求取回骨灰,以及被凍結的家財。

「她拼命抗爭,但政府似乎遺忘了她⋯⋯一切實在太荒謬了。」

Kevin 說:「我盯着電腦螢幕上的信件,不得不停下來——不是被子彈擊中那種暴烈,而是更深刻的穿透。一種頓悟,改變了我對事情的觀念和基本理解。就像第一次看到自己的 X 光照那樣,我赫然發現,啊,我的腿原來斷過。有些東西原來一直在你之內,只是必須等到有人把它展現出來,你才真正明白。」

「從那些信件,我看到曾祖母在艱難中展現的堅韌與優雅,彷彿明白了一些事——她身上有些我敬佩的、而且希望自己也擁有的特質。我還意識到,自己現在做的一切——無論是表演、教學,或是義務工作——其實都反映了這些價值,它們一代代地在家族中承傳。我的努力不是要讓世界只對我變得更好,我安於自己的位置;我是希望世界對所有人都變得更好。」

他想要做的,他透過熱愛的音樂來實踐。

圖:另一個戲劇製作《Re-enactors》的演員團隊。Kevin(左)飾演的日裔移民以薩里(Surrey)的在地歷史人物 Zennosuke Inouye 為原型——他在第一次世界大戰期間加入加拿大遠征軍(Canadian Expeditionary Force)赴法國作戰,但在二戰時仍難逃被迫遷往內陸集中營的命運。

「也許是四歲吧,那時我已經很喜歡看電視上的歌劇節目了,週末晚上幾乎把頭貼在電視機上會,看足全程。長大點,我便去圖書館借錄影帶,把 Placido Domingo 出演的《卡門》一遍又一遍的看,直到它壞掉為止。」

「歌劇的世界太迷人——如此美麗高亢的聲音,那樣豐富的情感。一首出色的作品具有精神力量,能夠與人在情感與理智上連結,是非常親密的溝通方式。人們常說『一幅畫勝過千言萬語』,我覺得歌聲亦然。我渴望成為當中的一份子。」

於是他心心無旁騖地朝目標進發,先後取得歌劇表演學士和聲樂表演碩士學位。現在,除了參與卑詩省與亞伯塔省等地各類型演出,也在本拿比市(Burnaby)的社區歌唱班任教。

多元的日常練習:在差異中一起歌唱

Kevin 相信,音樂也能負起社會責任,所以在 2013 年創立新移民合唱團,鼓勵人們用歌聲來表達、分享、結連。團員有華裔、日裔,也有來自菲律賓、烏克蘭、英國⋯⋯就像聚餐時分享文化食物那樣,Kevin 希望大家帶來各自的文化歌曲。

「這個國家大部分人口來自移民,所以,當有人被稱為『加拿大人』時,他們不只是加拿大人,還可能是英裔加拿大人、日裔加拿大人、華裔加拿大人,也可能是原住民。單一文化的概念並不存在,也很難存在。多元文化正是加拿大的特點,而且自有它的美麗。」

地緣政治偶爾為小團隊帶來挑戰,「比如來自香港的女士穿著支持雨傘運動的上衣,而坐對面的則是來自中國大陸的女士。我會清楚說明,這裡是不帶評判的空間。我甚至覺得,遠離了某些外國政府的影響,我們至少可以自由對話。而且我發現人們在合唱時更能和睦相處。」

圖:新移民合唱團

合唱團在新冠疫情後停止運作,但 Kevin 明白這不是終結。由音樂編織成網,已凝聚了一個彼此照料的小社群。而這個團隊也為他留下一個有意義的開端——他在那裡第一次學唱中文歌。

追尋華裔根源的未竟之旅

因為父母離異,Kevin 與自己的日裔家族接觸較多;而華裔祖輩在他小時候去世,也使他錯失跨代學習的機會。今日,Kevin 已經無法從自己的華裔長輩口中,多了解他們的親身經歷,但他慶幸,不少有心人為這片土地上活過的華裔加拿大人,留下有系統的記錄。

像是某回,他走進溫哥華的華裔博物館,竟看到自己祖輩的家族大合照——裡頭有他的華裔祖母,祖母的父母親和兄弟姊妹。

圖:這張家庭照曾在溫哥華的華裔博物館展出,站在中間最高的女孩是 Kevin 的華裔祖母。

「看到家族成員被紀錄下來,是很幸運的事。但是對於我的華裔傳承,我想要了解的還有很多,像是我的華裔家族如何在溫哥華落地生根?他們在唐人街建立了什麼聯繫⋯⋯我的父親是技工,從前經常去唐人街做維修,我記得自己在小巷裡自得其樂。那時那裡的人都認識我父親,也認識我的家人。」

所以,有關他 50% 華裔承傳的探索,未完待續。

「像你看到的,我仍然在這趟(探索的)旅程當中。」Kevin 說。

▌ 蘇美智

記者,愛聆聽日常、撿拾容易錯過的精彩;既寫大人看的書,也寫小朋友看的書。對她來說,離散的功課,是保持自我完整,同時珍視身處的當下。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《我們的同志孩子》和《神奇小盒子》繪本等。