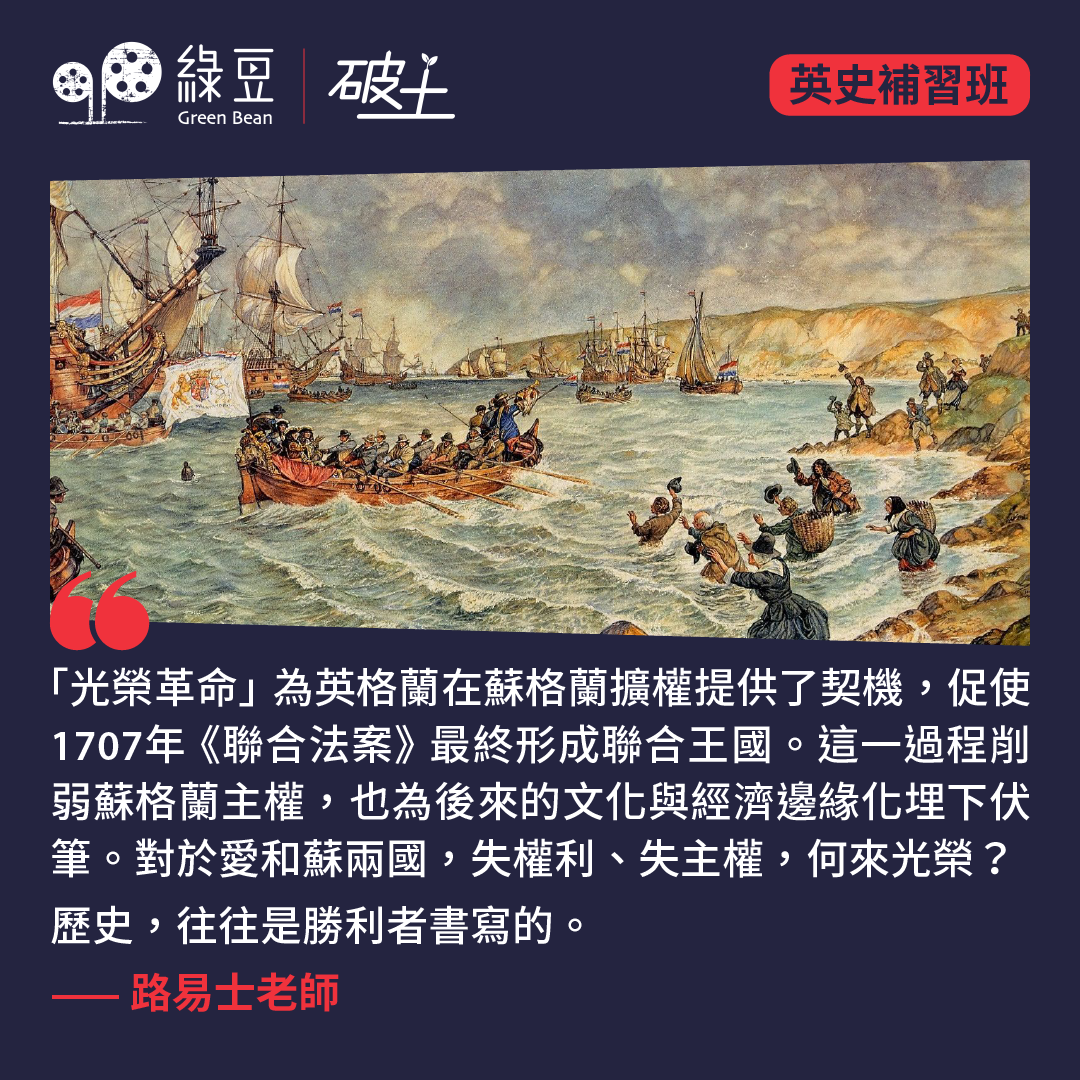

在英國待久了,染上了說話有些誇張的習慣,什麼都「absolutely」,至少也要「great」,說「okay」好像不太okay。有次坐地下鐵聽一個媽媽給孩子預告生日會有什麼吃(是,說了至少十個站),她形容薄餅很「massive」,我就想像其實有多大呢,可能只代表可以吃得飽……。 將這個「把誇張修正」的演算法運用於歷史研習,就令我想問一個想問很久的問題了,那就是「光榮革命」到底有幾光榮? 什麼是「光榮革命」 先說什麼是「光榮革命」(The Glorious Revolution 1688-1689)。查理斯二世(...

近期聽到不少赴加港人不滿加拿大政府未能及時處理永居申請,導致大量案件積壓。類似的問題,之前赴台港人也經歷過,亦引發不少怨言。與此同時,赴英港人則面對永居申請門檻從五年增加至十年的陰霾。三地政治環境和當地政府背後的盤算固然各有不同,卻同時折射出這一波港人移民潮的一個核心問題:在當地政府眼中和在港人移民自己心目中,港人到底算不算「走難」? 這條問題重要,除了是心態不同外,更是現實政策問題:如果是「走難」,那當地政府該套用的政策邏輯應從人道及恩恤出發,看重的是香港情勢的特殊性;如果不是「走難」,則會比較從當地本身的需求出發,重視申請人本身的能力如學歷、專業能力和資本貢獻,而且不用談「道義責任」。我發現各地出現的爭議,往往源於兩種想像之間的模糊性,和港人對自身定位的游移與期望落差。 人道救援? 首先,不得不得說有些誤解是港人自己造成的。例如加拿大針對港人的「Hong Kong Pathway」,香港傳媒常稱之為「救生艇計劃」或「避風港計劃」,但這從來都不是加拿大政府的官方翻譯,直譯應該是「香港通道」。然而語言有影響力,許多赴加港人習慣了「救生艇」這情感豐富的說法,面對申請延誤時便出現了不少認為當地政府「背信棄義」的慨嘆,實情是政府從來沒用過如此形象化的說法來描述此政策。 話說回來,港人自己想不想被視為人道救援的對象,有時也顯得難以說清。例如早前加拿大移民、難民及公民部的網頁改版,...

阿爾巴尼亞最著名的作家是伊斯梅爾‧卡達萊(Ismail Kadare),而他在西藏最熱心的讀者,非茨仁唯色莫屬。我這次到訪阿爾巴尼亞,正是因為唯色的慫恿及鼓動。 首站來到卡達萊的故鄉,他在1979年出版的《石頭城紀事》,就是描述此地。他語帶幽默地寫道,傾斜山城獨特之處,在於你不慎滑倒,可能會跌在別人的屋頂;又或隨意伸手一探,帽子便可掛在清真寺的宣禮塔。他筆下的石頭山城,是一座「拒絕比較」、「看起來不像其他東西」的地方。 最有趣是,全世界明明都知他寫的是故鄉吉諾卡斯特(Gjirokaster),但書中卻從未提及這座城市的名字。現今能找到的版本,通常在〈導讀〉中已點明箇中真相,但那是後人所加。在小說的世界中,這裡是「故鄉、地誌、空間、建築、結構、景觀」,卻又彷似一座虛構的城市。 吉諾卡斯特的長途汽車站位於新城,柏油路和醜陋的現代建築,與山城形成強烈反差。我事先預訂了一間位於山坡高處的旅館,店主傳來一連串訊息,指示如何乘搭巴士前往。我卻偏偏喜歡步行,直接徒步,順道購買SIM卡及兌換當地貨幣。 遙距參觀 翌日黃昏,我到卡達萊故居參觀。二戰期間,他在這裡度過童年。老宅建於...

政府擬修訂《監獄規則》,收緊探訪及拒絕個別律師會見在囚人士,並限制還押人士訂購私飯及自備私服。此項建議涉及兩項根本法律原則。 第一,雖然在囚人士因定罪被剝奪人身自由,但不等於其所有基本權利均被剝奪。例如他們並不自動喪失投票權或律師代表權。身處監獄的人士無法自由接觸外界,法律顧問往往是他們唯一可獲得獨立法律意見和協助的渠道。歐洲人權法院指出,律師代表權是公平審訊的前提,其地位幾乎等同「不可減免履行」的權利 (non-derogable right)。若律師違法,政府可依法檢控或向律師專業團體投訴;但這個別事件不足以構成全面限制律師探訪在囚人士的理由。 第二是無罪推定原則。還押人士尚未審訊,法律上被視為無罪。因此,在普通法世界,他們一向與定罪犯人分開對待,例如不用穿囚衣、有較多探訪及可選擇膳食。在現行制度下,他們每日僅可接受兩位訪客共探訪十五分鐘,且須在懲教人員視線與聽力範圍內進行。再者,所有提供私飯的承辦商均須經審批,難以構成安全風險。 政府稱訪客煽動憎恨,這既無交代事實基礎,亦違反言論與思想自由保障。首先,探訪極短且全程受監視,煽動無從説起;其次,還押人士未被定罪,思想自由受保障;第三,候審羈押屬短期過渡安排,被告可能被判無罪,故囚禁須盡量減低對其正常生活的影響。若被告長期被囚,這些安排或許會對署方造成一些不便,但在這情況下,真正的問題是為何一名未經定罪的被告會被長期羈押? ▌[海外隨筆]作者簡介...

波隆那的卡爾多薩紀念公墓(Certosa Monumental Cemetery Bologna)是一座結合了歷史、藝術和建築的重要文化遺產。位於意大利波隆那的這座公墓,不僅是死者安息之地,更是展示波隆那豐富歷史和文化的重要場所。這座公墓建於1801年,原本是為了取代當時的城內墓地,旨在提供一個更為優雅和莊嚴的安息之所。Certosa這個名字來自於「卡爾特修道院」(Certosa),意指一個隱秘的修道院,象徵著靈魂的安寧與超脫。 這一時期的建築風格往往受到古典藝術的影響,這使得卡爾多薩紀念公墓在設計上融合了多種風格元素。在建築上,卡爾多薩紀念公墓以其壯麗的羅馬式拱門、優雅的庭院和自然修剪的花園著稱。墓地的佈局恰到好處地融合了建築與自然,將安靜的氛圍和思考的空間提供給訪客。公墓內的建築物主要由白色石材建成,展現出簡約而大方的美學,同時也令人感受到一種莊重感。這裡有雕像和紀念碑都是藝術作品,反映了當時的文化與社會背景,讓人們在賞析這些藝術品的同時,也回顧歷史。 卡爾多薩紀念公墓內有許多重要的雕像和紀念碑,其中一些紀念著知名的文人、政治家、藝術家及學者。這裡還是波隆那大學(University of...

話說一年之前,工黨在大選中大勝,揮舞着「公營投資重塑經濟」的旗幟登上執政之位。當時舉國上下頗有一番「新政」將臨之氣象,社會各界期待政府能加碼醫療、轉型能源,增加公共支出催谷生產力、引領復甦。然而,時至今日,這套看似宏大的願景,卻陷入「銀彈有限、矛盾無窮」的困局。微增轉負:經濟疲軟難以承受理想英國經濟自4月起連續兩月錄得負增長——4月收縮0.3%,5月再跌0.1%,與預算責任辦公室(OBR)於工黨上台時預測的全年1.0%增幅可謂背道而馳。原本寄望新政府可釋放被壓抑的需求、點燃經濟火種,如今卻發現財政槓桿用得愈多,效果愈見渺茫。醫療開支猛漲,績效卻未見顯著改善工黨主打「投資驅動增長」,尤以醫療與綠色能源為兩大支柱。政府堅信,只要不惜代價加大投資,自然可改善公共服務,提升國民生產力。然而,一年過去,成效了了。單以醫療為例,2024/2025年度政府開支高達2,580億英鎊,按年上升7.9%,佔GDP之8.9%,增速遠超通脹及整體經濟。根據國王基金會報告,雖英國醫療開支高於歐盟平均值(8.25%),但每千人醫生、護士數量仍居末列,可避免之死亡率亦偏高,說明「花得多,不等於買得好」。投資非萬靈丹:綠能、醫療陷「愈投愈虧」工黨所謂「投資主導經濟」,意圖再明不過:以政府投入啟動民間配合,令英國重拾增長動力。然而,實情卻反映:投入愈多,效益愈低,適得其反。無論醫療或能源,政府固然大灑金錢,卻鮮見結構性改革。結果是支出愈增,效率日降。醫療罷工不斷,效率無從談起過去一年,政府為安撫醫護界,已為常駐醫生加薪22%,但罷工潮未見停歇。本月又有5日罷工預告,恐將取消逾20萬宗醫院預約。自2022年以來,醫護界已發動11次大型罷工,導致近150萬宗治療延期或取消。若果制度本身缺乏激勵與效率,單靠加薪解決不了根本問題。綠能補貼致電價上揚為達「零碳排」目標,政府重啟補貼政策,推出「差價合約」機制,又設立「大英能源公司」(GBE),欲在國內重建清潔能源供應鏈。然而,其能源政策導致家庭與企業用電成本同步上升,形成政治反彈。最新「清潔能源產業計劃」立下目標:至2035年將年度投資翻倍至逾300億英鎊,自去年7月工黨上台以來,公私合共投入至少17億英鎊,然進展緩慢,成效未彰。「投資」兩字,不應淪為美化浪費之詞政府亦將大量資源投放於回報極低之領域:庇護系統:每年耗資超過40億英鎊,其中每日高達800萬英鎊用以安置無證移民於酒店,浪費之鉅,令人咋舌。社會福利:包括PIP在內之健康相關津貼已升至220億英鎊。據統計,35歲以下英人中,每9人便有一人因精神健康問題而退出勞動市場。此類支出雖有社會必要,卻對整體生產力毫無助益。以上例子反映:「投資」一詞若缺乏篩選與效果評估,只會令資源錯配,既未提升經濟,反而拉低財政效益。「秋季聲明」將成試金石展望未來,工黨將面對一個殘酷選擇:究竟要堅持原有大政府之路,還是收斂支出、尋求改革?若繼續擴張計劃開支,則須承受經濟增長乏力、財赤擴大與稅負攀升之多重風險;反之,若欲轉向改革,則須與黨內路線、選民期望重新對話。增長乏力,靜默加稅在經濟乏力、勞動市場疲弱之下,稅收自然難以跟上支出。工黨雖誓言不加主要稅種,惟眼下壓力四起,政府只得祭出「靜默手段」:凍結免稅門檻:名義上未加稅,實質隨通脹吞噬中產可支配收入;檢討僱主與國民保險供款:欲從企業處多擷取數十億英鎊。此外,「財富稅」再度成為熱門議題。惟據英國財政研究所(IFS)指出:財富稅或抑制儲蓄與投資;資產估值複雜,容易產生漏洞與避稅;多數發達國家施行財富稅後皆告放棄,因回報偏低且扭曲經濟。富人出走提議中之「2%財富稅」針對資產逾千萬英鎊者,號稱每年可帶來百億收入。然而,多方警告:此舉或觸發資本外流與投資減退,得不償失。亞當史密斯研究所直言,該稅「以公平之名行愚政之實」,因其行政成本極高,需新設機構審查資產估值,連家族住宅亦難倖免。唐寧街內部消息稱,首相顧問已警告:財富稅若與取消非本地居民稅務優惠政策接連出台,將引發一場「富人出走潮」。經濟與商業研究中心預測,倘若四分之一前非本地戶籍者遷居他國,英國稅收將不升反跌。歷史亦早有前車可鑑:法國於1982年由左翼總統密特朗首創財富稅(IGF),後於1986年被希拉克政府取消。其後,財富稅於1988年以「社會團結財富稅」(ISF)形式重新啟用,直到2017年才由總統馬克龍全面廢止──改為僅針對房地產徵稅的 IFI 系統。法國取消財富稅一則因為行政成本沉重,二則富人遷走導致稅基萎縮。雖然馬克龍於2017 年廢除 ISF,並引入 IFI,然而想藉由放寬財富稅鼓勵資金回流的預期未能實現。稅收並未顯著增加;反而頂層富豪的資產持續增長,削弱了稅制效果。西班牙自1977年推行財富稅,但不同自治區如馬德里、安達魯西亞、加利西亞對應門檻與稅率亦有所調整,導致地方間優惠不一,形成混亂局面。2022 年中央政府預估可徵收...

第十五封信 15.2 明慧, 現在,回到你的問題:我們應該如何生活?我認為,即使我的課程計劃失敗了,但其背後的哲學洞察仍然有效。我們不能等待理想的外在條件來實踐真正的閒暇,我們必須在現有的條件下開始。 現有條件下實踐閒暇 首先,我們需要重新思考我們對時間的態度。不要將退休後的時間視為「空閒」或「剩餘」,而要認識到它是「我們擁有的最重要的時間」。這意味著有意識地保護和規劃我們的時間,就像亞里士多德所說的那樣:不是為了工作而休息,而是為了閒暇而工作。...

近日香港政府提出修訂《監獄規則》,以「維護國家安全」為名提出多項改動。修例內容不僅收緊在囚人士的基本權利,更在法理上鞏固了對政治犯的壓迫手段。這些變動標誌着當局試圖透過法律「合法化」權力擴張與人權倒退的趨勢。 此次修訂主要涉及五大方向:(一) 強化監管探訪制度,賦權懲教署可因國安理由限制甚至禁止探訪,包括宗教探訪;(二) 賦權當局就「危害國安」或「妨礙司法公正」情況向裁判官申請手令,限制在囚者與特定律師或註冊醫生聯繫;(三) 廢除還柙人士穿著私人衣物及收受自備食物的制度;(四) 擴大管制在囚者通信、交往、閱讀刊物與消遣品的條文,並納入「國家安全」為考量因素;(五) 將妨礙懲教人員執行職務列為刑事罪行,一經定罪最高可判監六個月,並授予懲教人員拘捕權。...

近期白宮新聞多多,其一是特朗普提出的減稅及開支法案獲國會兩院通過,對美國多個行業或界別有重大影響;其二是是白宮對烏克蘭與加沙停火一直沒有實質進展很不耐煩,頻頻向普京及內塔尼亞胡施壓。 「大而美」法案影響 特朗普提出的「大而美」法案,趕及在美國國慶日前成功闖過參眾兩院,讓特朗普取得重大政治勝利,完成競選時對選民作的一大承諾,也顯示現時共和黨控制的參眾兩院,不敢或無力制肘白宮。 不少共和黨議員擔心這條被指為「劫貧濟富」的法案,會對他們明年底參與中期選舉不利,但在特朗普再三施壓下,這些議員最後都服從指揮,只說服白宮減少削減醫療補助、食物救濟等福利開支的幅度,顯示特朗普對共和黨的政治控制相當有效。 《金融時報》周三有一則報道,詳細分析了法案對各個行業或界別的影響。扼要而言,受惠於法案的行業包括私募基金,尤其是從事資產收購重組的基金;石化能源行業、地熱、風能與核能;國防工業、邊境保安業等,一般商業也多數受惠,飲食從業員也得益於「貼士」免稅。至於受損界別或行業,則包括:倚靠小貨值郵包免稅進口的零售業、消費者財務保障資助、聯邦食物救濟補助、無法負擔私人醫保的醫療補助、太陽能與風能、電動車、進口電池、人工智能企業、有巨額投資收益的私立大學等。 法案除了大幅減稅及削減若干界別的補助,也提升了聯邦政府的借貸上限,增加款額為5萬億美元,令總借貸上限升至41萬億美元。國會預算辦公室估計,法案將會令聯邦政府的債務在未來十年增加3萬4千億美元。從宏觀經濟角度看,法案的最大弱點就是大幅舉債來實踐減稅兼大增防務與邊境開支,如果金融市場對美國經濟前景充滿信心,大幅舉債不會推高借貸成本,法案便沒有什麼後遺症;金融市場若不滿債務太高,影響國債發行成本,法案就可能造成連鎖反應,甚至衍生財務危機。 同樣道理,特朗普的關稅新政,假如不觸發貿易伙伴報復,又不刺激物價上升,政府平白加添一大筆關稅收入,何樂而不為呢?但宏觀經濟運作異常複雜,非政治領袖可完全操控,減稅增支也好,大增關稅也罷,真正的考驗和制約來自市場,而反映政策成敗的指標就是利率(借貸成本)和通脹(物價成本),還有經濟增長率和失業率,這些民眾可以直觀了解的宏觀經濟指標,就是來年底國會中期選舉的最大變數,也是左右特朗普往後民望的關鍵。...