科索沃在 1991 年舉行獨立公投,支持率達 99.98%,但考慮到該次公投被佔人口十分之一的塞族人杯葛,所以合理地推論,支持與反對獨立的比率約是九比一。那麼科索沃境內的塞族人支持甚麼呢?他們支持把科索沃納入塞爾維亞版圖,部分人甚至支持建立所謂「大塞爾維亞」。 兩族人有著截然不同的歷史,最顯著的差別在於宗教信仰。塞爾維亞人以東正教為主,科索沃的阿爾巴尼亞族人則信奉伊斯蘭教。民族議題向來敏感,出現了不少懸而未決、曖昧不明的狀況。例如在首都普里什蒂納市中心,矗立著一座廢置的東正教教堂,名為「救世主」。教堂停用多年,但科索沃政府不敢輕舉拆除,深怕觸動塞族人的神經,教堂儼然成了黃金地段中的獨特廢置景觀,四周長滿了草。有天我嘗試穿過草叢,想入內一探究竟,可惜大門上鎖。從縫隙窺探,教堂建築完整,內部卻完全空置,猶如東正教「飛地」,突兀地佇立在伊斯蘭教領土之上。 一座橋分隔兩族 然而論及科索沃最獨特的城市景觀,非北部的米特羅維察(Mitrovica)莫屬。城中有一座橋橫跨伊巴爾河(Ibar...

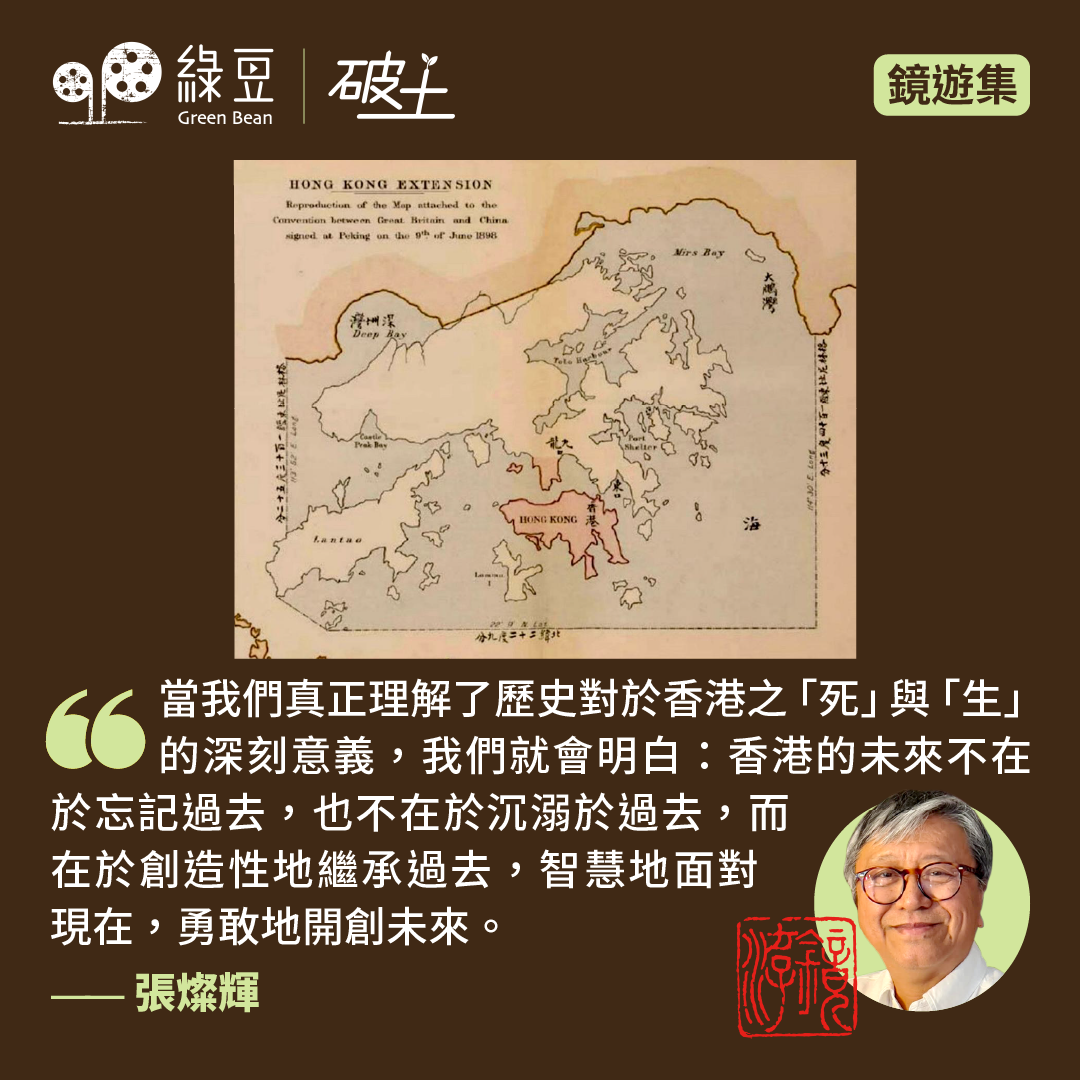

第十八封信 18.2 歷史理解對「香港之死」的深刻意義 當我們說香港已經「死亡」時,我們並不是在談論一座城市的物理消失,而是在警示一種更深層的危機:如果我們不理解香港歷史中的核心張力和獨特價值,就無法真正把握香港的身份特質與未來走向。這種「死亡」是文化的死亡、記憶的死亡、身份認同的死亡。 而當我們談論歷史理解對於此刻的意義時,我們無法迴避2020年《港區國安法》的頒布。這條法律像一道分水嶺,將香港徹底推向了一個新的歷史階段,它不僅僅是法條的改變,更是對香港百年來所建立的自由、法治與獨特身份的根本性毀滅。在這個毀滅之後,歷史理解的意義變得前所未有的沉重與迫切,它分裂成兩種截然不同卻又血脈相連的追問: 對於那些流亡海外、散落全球的「無家自由」的香港人而言,歷史是他們維繫身份認同的最後一根紐帶。在陌生的土地上,他們失去了熟悉的家園,但恰恰是通過不斷回溯與講述香港的故事——從開埠的漁村到國際金融中心,從六七暴動、雨傘運動再到2019的抗爭,他們才能在漂泊中確認自己「是誰」。歷史給了他們一種精神上的家園,一種超越地理界線的歸屬感。理解香港為何會走到今天這一步,理解那份自由與法治是如何在歷史的長河中被先輩們一點一滴爭取而來,這份理解本身就成為了一種抵抗遺忘、拒絕被定義的行動。歷史,是他們在無家狀態下的自由宣言。...

夏天本應是英國人最能舒一口氣的時節——日照長,泰晤士河邊的露天酒吧座無虛席,議會亦正值夏季休會期,財相李韻晴(Rachel Reeves)和首相施紀賢(Keir Starmer)理應得以喘息。然而,國家統計局(ONS)公布的數字卻為這份夏日閒適投下陰影:英國七月消費物價指數(CPI)按年上升 3.8%,不僅高於市場普遍預期的3.6%,更超過ONS自家早前「下調」的內部預測。若計及業主自住住房成本(CPIH),升幅達 4.2%。 與此同時,大西洋彼岸的美國通脹維持在 2.7%;歐洲大陸更顯「安穩」:德國...

不論在地或流散海外的香港人,我們都目睹香港的公民社會在過去五年如何發生翻天覆地的變化。在感受時局的演化、國際關注的轉移,我們也許亦逐漸意識到這種以國安體制維持的高度監控及壓制,已成為香港的新常態,並很可能維持一段相當長的時期。然而,我們相信香港並非因此進入「歷史的垃圾時間」(註一)。 對保護人權的韌性 在人類歷史的經驗中,社會對人權、民主和自由的尊重和保障,都是從苦難中磨練出來。在這困難的時期,在地或流散海外的香港人,都值得思考如何為香港的民主、自由及人權保留種子,以及如何在微小、受限的空間中,實踐和探索民主,以及建立新的公民空間。 在這背景下,我們於本月發表了一本小書《人權記錄入門手冊》,希望可以簡單、實用、入門的角度,讓大眾和有意從事人權倡議工作的朋友,快速地了解人權記錄的要點,以及如何使用這些記錄進行倡議。這本小書簡介了人權記錄的社會功能、適用於香港的聯合國人權公約和監督機制、人權公約對香港的實際作用、進行人權記錄的方法及原則和注意事項等。 我們相信,增加社會大眾對人權的理解和監督的原則,社會對保護人權的韌性亦會隨之增強。正如近日政府採購中國內地樽裝水的事件,社會輿論本能地指向政府採購、招標、對承辦商的背景審查,是否出現失誤;政府對公眾及公帑的運用,是否有足夠的問責;以及現行監督政府的機制,例如立法會特權法、廉政公署、審計署有否作出行動。這些都反映香港社會過去多年凝聚、培育的公民意識,令要求政府廉潔、公正及問責,成為我們不可動搖的期望。筆者相信,追求人權、社會公義仍是香港人不可動搖的信念。問題是我們應如何調整,在當前的環境中保持和持續推動這些信念? 如何在狹窄的倡議空間回應 這本小書亦是我們對過去數年的倡議工作,以及國際局勢變化的的反思,香港人在高壓的政治環境、限縮的公民空間中應如何回應,以及如何推動人權呢?我們就此提出了三個方向:...

美國總統特朗普在阿拉斯加與俄羅斯總統普京舉行峰會,討論烏克蘭和平事宜,特朗普隨後再次在白宮接待烏克蘭總統澤連斯基,陪同澤連斯基到華盛頓參與高峰會的,還有歐洲多國領導人,討論主題也是烏克蘭和平安排。經過這兩個峰會後,歐洲的防務安全格局起了根本變化,從倚賴美國領導北約聯軍共同防衛歐洲,變成歐洲軍隊主力協助烏克蘭布防,美國提供先進武器及後勤支援。 美俄峰會的讓步 上周五,特朗普為普京張開紅地毯,讓這位被國際通緝的侵略戰爭罪犯,堂而皇之地踏足美國地土,向美國推銷他的烏克蘭割地換和平方案。普京當了多年特務頭子,心戰技巧一流,公開講特朗普最喜歡聽的話,例如拜登藉選舉舞弊才勝出,若特朗普當時連任,俄羅斯根本不會打烏克蘭等。普京向白宮主人推銷的和平方案,是要烏克蘭把所有軍隊撤出東部頓巴斯地區,換取俄羅斯停止軍事行動;與烏克蘭就日後彊界進行談判,俄羅斯打算拿一些已佔領的土地,交換烏克蘭控制的土地,並且日後烏克蘭不能有外國駐軍,威脅俄羅斯安全。 特朗普倘若答應普京的要求,逼烏克蘭首先撤軍,烏克蘭就會陷入亡國危機。頓巴斯地區雖然大部分土地已淪陷,但烏國軍隊仍佔有多個戰略高點,一旦全面撤出,中部核心地帶就無險可守,日後俄軍若越界侵犯,就可長驅直入。不過,美國領導層保持理智,烏克蘭與歐盟領袖也不斷作公開警告,特朗普最終對普京作的讓步,沒包括逼烏克蘭撤軍,只公開暗示烏克蘭要放棄某些土地,並且轉軚不再要求俄羅斯無條件停火來為和談創造條件,也不再提增加對俄金融經貿制裁,之前對俄羅斯停火設定的死線,就此一筆勾銷。這些給普京的大禮,讓歐洲諸國領袖感受到巨大危機,害怕特朗普愈行愈遠,對普京言聽計從。 做足公關措拖 於是,在美俄峰會之後,德國、法國、英國、意大利等歐盟核心國家的領袖,連同芬蘭總統、歐盟主席、北約秘書長等,一窩蜂飛往華盛頓,爭取在特朗普面見澤連斯基前,與美國談妥對結束俄烏戰事及戰後安排的取態。當然,這些歐盟領袖已摸熟了特朗普的脾性,先將特朗普捧成和平大使全球盼望,然後針對普京「落藥」,例如由芬蘭總統稱俄羅斯是最大威脅,繼烏克蘭之後,俄國侵略目標就會是芬蘭、波羅的海三國、波蘭等與俄接壤國家,他們支持澤連斯基對抗普京,是出於自身安全需要,請美國切勿站到普京那邊。 儘管有歐盟領袖撐場,澤連斯基也做足準備,以免重演今年二月在白宮與特朗普公開對罵一幕,妨礙停火進程。他穿上類似西裝的黑色外套,回應年初特朗普支持者批評他著裝不尊重白宮,又帶了太太給特朗普夫人的感謝信,讚揚她替被擄烏克蘭兒童發聲。這些公關措施對營造友好氣氛頗有作用,特朗普便公開讚他穿得漂亮,又約束副總統萬斯,讓他坐後排不發言。...

路易士算什麼書都看,不過對愛情小說已沒有興趣。中年人一般油膩,愛錢。最近就看一本名為Money: A Story of Humanity的書。雖然是錢的歷史但不庸俗,反而充滿人文精神,人類的歷史推動原來是錢。 作者大衛·麥克威廉斯(David McWilliams,生於1966年)是一位愛爾蘭經濟學家、作家與記者。他也擔任廣播主持人、作家、經濟評論員及紀錄片製作人。《金錢:人類的故事》充份反映他講故事的能力,能成為暢銷著作並非偶然。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) Amy 來電說因為臨時有要事,要取消今天的面談。她從來不會突然取消見面,不久後我又收到莎莎的訊息,說她今天也不來了。Amy 和...

在科索沃的街頭,有一個在其他國家少見的現象,就是美國國旗隨處可見。雖然未去到旗海飄揚的地步,但在不少街角、商店或官方建築物,都可見花旗的蹤影。 我在科索沃首都普里什蒂納,旅館老闆的父親 Avni 年約六十,英文說得非常流利,閒談間我問他對美國觀感如何。在歐洲旅行時,我也問過不少人類似問題,大多答得不冷不熱,頂多回句「還可以吧」。Avni 的回應卻是毫不猶疑,斬釘截鐵地答:「Excellent!」即使當年美國領事「千福 BB」 願意在香港冒險去明將壽司食紅豆軍艦,也難以爭取到香港人一句...

第十八封信 18.1 明慧: 當夕陽西下的光影灑向遠山,我常常沉思於時間的奧秘裡,想著我們何時才能真正明白過去的光影,並在它們的照耀下找到屬於自己的那份安寧。你曾經問我:「為什麼要讀歷史?」這個問題彷彿一顆石子投向靜湖,激起了我心中層層漣漪。這不僅是一個學術的問題,更是關乎我們「是誰」的核心命題,是每一個思考的靈魂都會面對的永恆追問。...

由家駕車一小時,來到英格蘭東南部丘陵(Chiltern)的戶外歷史博物館。這個八月有《最長毛線》(Longest Yarn)特展,實在嘆為觀止。Longest Yarn是法國一個慈善組織,由一名居於諾曼第的退休人士發起,用鉤織工藝(Crochet)把多個二戰盟軍與軸心國抗戰的多個場景展示出來。今年歐洲勝利(VE Day)80周年,在英國多個地方巡迴展覽。 嘩,60份鉤織作品構成「戰時英國」—— 有首相邱吉爾著名的「黑暗時刻」(Darkest...