從匈牙利首都布達佩斯市中心英雄廣場通往多瑙河的方向,有一條模仿巴黎香舍麗榭大道而建的林蔭大道,兩旁滿布歌劇院、大使館和各式貴族建築。在這些宏偉建築物當中,矗立著一座在十九世紀末興建、新文藝復興風格的貴族大宅,外牆上鑲有巨大的金屬檐板,上面鏤刻著「TERROR」字樣。當陽光斜照,大字映射在整棟大樓外牆上,宛如歷史的陰影覆蓋整個國度。這座建築物曾經被徵用作親納粹政權「箭十字黨」及蘇聯時代匈牙利國家保安局的總部,自2002年起轉型為「恐怖大宅博物館」(House of Terror Museum),不僅是布達佩斯最具象徵意義的歷史紀念館,更對當今歐洲的地緣政治產生微妙影響。 親身感受歷史的重量二戰期間,匈牙利猶太人遭到納粹屠殺,約56萬人遇害,僅有少數倖存。戰後,匈牙利人民又面臨蘇聯長期統治,近70萬人被強行送往西伯利亞勞改營,僅半數人返回家園。1956年10月23日,布達佩斯爆發民眾起義,學生與工人走上街頭,高呼「我們要自由!」。他們拆毀蘇聯紅星、推倒斯大林銅像,要求結束一黨專政。然而,11月4日蘇聯派出超過20萬名士兵與2500輛坦克血腥鎮壓。短短數週內,約3000人被殺、兩萬人受傷、二十萬人逃離國境。自1944年至1990年,這座恐怖大宅見證了無數政治迫害、酷刑、監禁與殺戮。博物館在展示手法上別具匠心,運用了多種嶄新手法令觀眾沉浸其中。建築本身便是一件歷史文物:黑色外牆、幽暗燈光與簡約室內設計營造出壓迫氛圍,使人一踏入便感受到歷史的沉重。展覽採用時間順序呈現,從納粹佔領到蘇聯統治,逐步引導觀眾理解匈牙利所經歷的極權統治之路。...

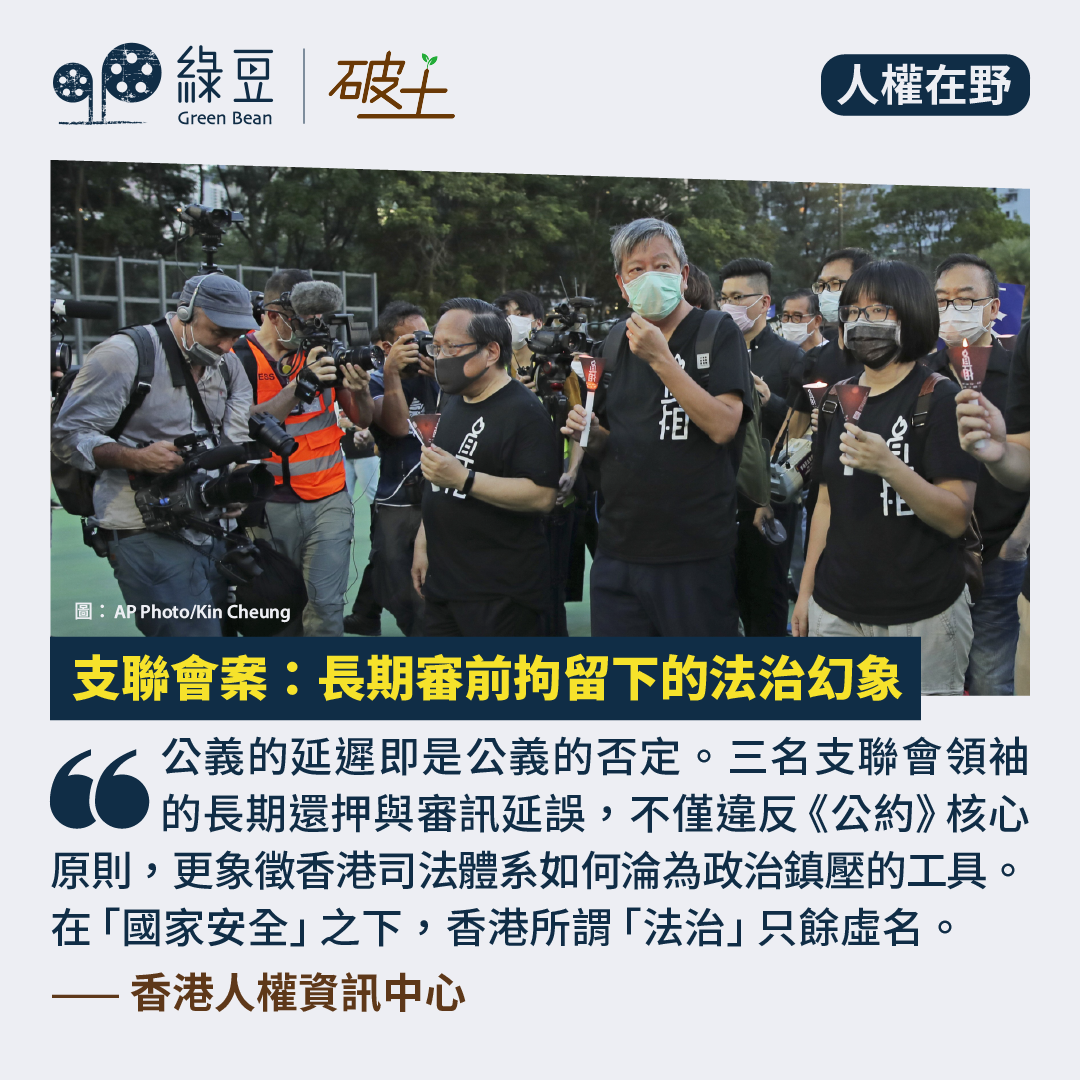

支聯會「煽動顛覆國家政權」案因不明原因,開審日期從原定的2025年11月被延至2026年1月22日。這已是法院定於5月6 日正式開審後,第二次把審訊日延期。香港政府以「維護國家安全」為名的行動,再次成為破壞香港法治與踐踏人權的象徵。李卓人、何俊仁與鄒幸彤三人在未經定罪之前,已被長期剝奪自由:李與鄒被還押逾一千五百天,何亦接近一千三百天。這種異常漫長的審前拘留,本身已違反《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)第九條及第十四條所保障的人身自由與及時受審的權利,構成任意拘留與不公平審訊的雙重侵犯。 長期還押與剝奪自由:制度性濫權的展現 聯合國任意拘留問題工作組,是一個根據國際人權法調查涉嫌任意拘留案件的專家工作組。工作組已在2023年5月裁定,鄒幸彤的遭遇符合任意拘留五項定義中的四項:無合法依據、因行使基本權利而被捕、未獲公平審訊,以及基於歧視性動機。這是國際社會對香港人權問題最嚴厲的譴責之一。 工作組指出,香港當局對鄒幸彤的拘留理由前後矛盾、指控含糊不清,顯示缺乏合法基礎;她只是和平行使言論與集會自由,卻被以國安名義拘捕;審訊過程中法庭的獨立性備受質疑;更重要的是,當局對她進行長期騷擾和針對,反映出政治歧視。工作組要求香港政府立即釋放鄒幸彤、給予賠償、修訂《國安法》以防任意拘留,並展開獨立調查。 然而,港府非但沒有遵守要求,更以「案件仍在審理」為由迴避回應,甚至聲稱國際調查可能構成「藐視法庭」。這種態度正如工作組所批評,是以本地法律凌駕國際人權機制,公然違反港府在《公約》下的義務,進一步暴露出政府對國際問責機制的敵意與傲慢。 長期審前拘留:製造妥協與認罪的制度陷阱...

美中兩大國就貿易戰進行的密集外交談判取得進展,促成兩國領導人宣布於10月30日在南韓會晤。外界據此預期,北京將押後實施新頒布的稀土出口管制法規,美國也將降低對華關稅徵收率,美中貿易戰可望暫時緩和。 在美中兩國宣布領導人即將於南韓會晤後,《華爾街日報》有一則報道,引述美中雙方官員公開講話及美方官員私下吹風,詳細地總結了雙方峰會前的談判內容,指出雙方已達成框架協議,內容包括:出口管制、對等關稅、芬太尼關稅、合作打擊芬太尼、雙邊港口船舶徵費等事宜,只待雙方領導人會晤時確認。 從報報道來看,美中雙方的框架協議要點如下: 1)北京同意押後實施稀土出口管制新法規一年,而特朗普也擱置其增加對華關稅100%報復措施; 2)北京同意加強與美方配合,管制芬太尼原料出口及配合打擊國際走私芬太尼毒品,美方則把已實施的20%芬太尼關稅減半至10%,令中國出口商品到美國的總關稅率從現時的55%減至45%,而北京也承諾恢復購買一定數量的美國大豆,減輕美國豆農損失; 3)美方暫不會出台針對中國的含美國軟件產品出口審批政策,美中雙方近日相互實施的大增船舶港口停泊費也會降低或取消。 美國「阿喀流斯之踵」...

財相李韻晴(Rachel Reeves)在 11 月 26 日秋季預算案定稿前,或將收到一份意外之「喜」——一個調高薪俸稅的契機。英國預算責任辦公室(OBR)將於本周五向財相呈交「政策前」的最終趨勢生產力預測。據媒體披露,OBR 擬把長期生產力增長假設下調約...

在英國雖然有時生活沉悶,天氣陰沉的日子多。但像玩拼圖 (Jigsaw puzzle),花些時間學習,慢慢看到更大畫面,也會有興奮的時刻。 就像第一年在這裡獲得教職,每天走路返學經過艾爾斯伯里(Aylesbury)市集,都會看到前英國首相班傑明·迪斯雷利 (Benjamin Disraeli)的雕像。每天見、落雪見、落雨見,多少有些感情,有時看到鴿子在他頭上,還感到親切——雖然我們對彼此一無所知。 說起首相,我們會記得邱吉爾或者辛偉誠,其實認識不同年代的英國首相有助我們了解英國曾經的風起雲湧。像我們今天要說的迪斯雷利就主張帝國主義、擴張保護,1875年買下蘇彝士運河股份,以加強英國對印度航道控制。他也促成維多利亞女王成為「印度女王」,加強帝國象徵地位。至今,他的雕像仍被視為帝國主義標記。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 從結婚到考慮分開,Michael與Jane的婚姻中,一直都有第三者的存在——不是外遇,而是Michael的父母。 當Michael在電話中詢問可否帶父母一起參與輔導時,Jane明顯猶豫,最終仍決定與丈夫單獨前來。剛坐下不久,Jane便帶著壓抑已久的情緒說:「其實也不用再說,他連處理我們的婚姻問題,也要父母幫忙,我好像嫁了他的一家。」Michael急著解釋:「你每次吵架都因為我父母,所以我覺得他們在場會好一點,大家可以講清楚。」...

早前談及歐洲的「自由導賞團」(Free Walking Tour),當中「Free」一字帶有雙關意思,其實更應理解為「自由參與」而非免費。這類導賞團並非免費服務,因為當地政府或旅行社會向導遊收取稅項或手續費,假如參加者完全不付費,導遊便需自掏腰包,倒貼來打工。嚴格而言,這類導賞團的營運模式實為「參與自由,小費隨意」。 聽不少導遊說,旅行社會按參加人頭收取約 2 至 3...

文章面世之時,英國時鐘已調校至冬令時間。正正提醒我,四年前的深秋,我們舉家來到英國。好想、好需要沉澱一下,盤點一下自己經歷的轉變,今次先談談在英工作的體會和轉化。下次就「埋身」一點,談家庭、鄰里和社群(包括教會)關係。有關注這專欄的讀者,都會知道我移英前修讀完言語治療碩士課程,剛開始在港以專業身份支援學習障礙學童兩年多。當時作為一個新入職的治療師,同時卻比很多同行年紀大一截,雖然要學要適應的事甚多,但年紀夠大才轉行,都頗清楚自己真的想投入這專業,很想與學障朋友仔同行,也花了不少心力心思熟習香港的支援方案,粵語、普通話評估工具……四年前連根拔起舉家來英,最重要的原因是受不了言論自由不再,法治不再被尊重和民主社會的願景付諸流水。在一座又一座大山當前時,自身的甚麼專業發展重要性相形之下真箇輕於鴻毛。所以來英初期,即使專業英文試順利過關,理論上可勇字當頭申請做治療師,畢竟英國的言語治療師非常短缺。我到埗不夠兩個月,已不斷有人力資源顧問聯絡,說有工呀,醫院又得、學校又得,隨時準備好就可上工。不過,除了評估工具還未完全掌握,英國的特殊教育體制、EHCP(教育健康關顧計劃,Education health care plan)的流程是如何、學童的法定學習計劃中要求言語治療師投入怎樣的支援?這些對我來說有如跌在五里霧中。所以,跟家人商量後,只敢找教學助理或治療師助理的工作,希望即使收入微薄,但至少埋身明白特殊學校的運作,正規治療師如何工作。背脊受傷結果,還未讓「僵屍駕照」復活的我有幸找到離家不遠的特殊學校,校中有治療團隊,上司還許諾,雖然我身為治療助理,但她會找資深治療師做我的督導,讓我在校的經驗得到確認,如果順利的說,不出一年就可成為本地專業學會認可的言語治療師。可惜,原以為自己肯由助理做起,都算謙卑。但在大家客客氣氣,飲茶吹水看似一切安好時,上工三個月後,上司先讚賞我勤奮用功,過了試用期。但督導我的治療師,卻拒絕承認我的經驗,覺得我未有資格在英國做言語治療師。原因?噢,原來那治療師說,我在公司和茶水間吹水時,有時問她一些笑話或俗語的正解,她說這正好說明我英語能力其實不夠。上司還引述我的督導說:「英文唔好都唔使氣餒,可以繼續做教學助理,或從頭學起申請做職業治療學徒,四、五年後便可以做職業治療師,對英文要求不高,啱你呀」當時晴天霹靂,心情直插谷底。我那「學霸」的不忿爆發:我年紀不輕,你叫我學徒做起?真的難聽過粗口。我天真以為多問多講會易於融入,怎料經常笑意盈盈的督導卻是最狠的「篤導」—— 今次不只背脊受傷,在這校的前路也變茫茫。 ...

烏克蘭停戰斡旋峰迴路轉,先是美國與俄羅斯上周宣布將於匈牙利舉行峰會,落實俄烏停戰安排,其後特朗普會晤澤連斯基,據報道談得很僵,特朗普甚至有講粗口;之後美俄外長本周初通電話,然後取消了原擬舉行的外長會談,再宣布美俄峰會取消。澤連斯基則與歐洲多國聯合表態,指雙方就日後共同防衛已有原則性協議,停火談判應以現時軍事對峙前線為起點,特朗普也公開聲稱應以現時前線為界,俄烏雙方立即停火撤軍。 關鍵的五天 美俄二度峰會從宣布到取消,前後不過五天,但這五天對烏克蘭和歐盟帶來的震撼,卻是相當大。首先,峰會是特朗普與普京外交接觸後敲定的,特朗普看來認同了普京某些停火要求,主要就是烏克蘭須放棄整個東部頓巴斯區域,換取俄羅斯撤軍,特朗普相信是以此向澤連斯基施壓,而澤連斯基拒絕屈服,導致上周末的美烏領袖會談不歡而散。特朗普一度放言,會考慮向烏克蘭出售長程導彈,與普京商定舉行峰會後便轉軚,顯示美國作了讓步,這些轉變令烏克蘭承受巨大壓力。 其次,美俄峰會選在匈牙利首都布達佩斯舉行,這個選點令歐盟震怒,匈牙利是歐盟兼北約成員,本應團結一致槍口對外,向俄羅斯施壓,但匈牙利總理奧班一向親俄,在歐盟經貿及金融制裁俄羅斯一事上,經常陽奉陰違拖後腿。如今國際刑事法庭仍在通緝普京,要追究他犯下的戰爭罪行,匈牙利雖放言將退出國際刑事法庭公約,但現時仍受條約約束,怎可能公然歡迎普京入境,與特朗普舉行會談,然後施施然返回莫斯科?奧班答應借場辦美俄峰會,是對歐盟的嚴重挑釁,突顯了歐盟內部的裂痕。 歐盟與烏克蘭的行動 在美俄峰會消息公布後,歐盟和烏克蘭之間加快了外交磋商,趕在美俄峰會前敲定烏克蘭同意停火的立場,並游說美國接受,避免俄羅斯左右逼宮,製造既定事實,逼烏克蘭及歐盟接受。烏克蘭及歐洲多國加快炮製的停火方案,核心有兩點,一是以現時軍事佔領界線為談判起點,二是歐洲諸國提供經濟援助及軍事聯防保證。 這兩點是不可分割的,若沒有日後的協防保證,要求烏克蘭同意放棄現時被俄軍佔領的大片土地,在烏克蘭國內很難通過,但未來的經濟援助與軍援涉及極多複雜安排,歐盟內部也意見多多,本來是不可能快速達成妥協的,但美俄匈牙利峰會震盪之下,這個妥協進程明顯加快了,以致澤連斯基公開宣稱,烏克蘭已作好預備,以現時軍事分界為起點,與俄談判停戰。...