過去一周,較矚目的政經要聞有兩則,其一是恆大集團主席許家印及多名高管被刑事拘留,顯示中國內地最大的民營地産集團正土崩瓦解;另一則是香港大學校長張翔遭舉報,涉嫌不經招標高價僱用美國獵頭公司,並指定要找有美國高校經驗的人當醫學院院長及負責大學拓展的副校長,校委會為此召開緊急會議,張翔則向校委會發律師信,要求押後會議數周,並允許他帶同律師出席,事件嚴重影響港大百年校譽。 許家印被刑事拘留 恆大集團債台高築,在內地樓市泡沫爆破後,於2020年末至今,屢次出現債務違約事故,至2022年底,總負債高達24374億元人民幣,倒閉並不令人意外。許家印作為集團主席,面對供貨商、買房人及債券持有人百般指控,遭當局刑事調查拘控,也是意料中事。值得注意的是此次執法行動的時機,以及其後許家印面對的指控。 恆大債務爆雷,需要中央及多個地方政府介入,確保在興建中的樓盤可以完成,以樓宇單位來抵消部分債務,已經是多個月前的事。期間許家印一直與官方配合,嘗試重組債務,相關的民事法律程序,在內地和香港已進行了多個回合,為什麼突然要對他實施刑事拘控?從事件的客觀時序來看,這次執法行動是在八月恆大向美國曼哈頓破產法院申請破產保護令後不久發生,而刑事拘留一事公開後,內地知名企業家黃宏生公開指責許家印犯了中國大忌,把債務扔在中國,資產留在美國,利用美國的程序來跟中國對抗,替自己解套,是公然與中國人民為敵。此外,內地也廣泛流傳許家印安排妻子和兒子移民美國,並把恆大的海外資產轉移至家人名下。 許家印走資海外 黃宏生對許家印的指控是否屬實,還有待驗證,但他點出了一個重要的背景,就是中國官方過去兩年多一直積極介入,協調恆大債務危機,包括把恆大在各地的樓盤糾紛、與供貨商的付款等問題,從全國各地集中到廣東省高級法院處理,他認為這是對恆大和許家印的一種保護,讓恆大能夠有時間,時間換空間來解決各種糾紛。既然中國官方這樣體恤恆大,為何恆大和許家印最終仍難逃一劫?黃宏生和內地媒體都把矛頭指向許家印走資海外。...

過去一周,中國內地和香港特區較矚目的政經要聞,主要關乎政府如何應對經濟危機。內地積極運用「舉國體制」,由中央部委引導投資銀行、證券商及保險公司,把資金集中引向政府定為優先的半導體、生物科技、電動車等行業,而香港特區則積極搞晚間墟市,刺激民眾消費。 《金融時報》於上周五(9月22日)發表一長篇文章 (註一),題為「習近平怎樣控制中國股市」,指截至9月20日,吉林省中研高分子材料股份公司(Jilin Joinature Polymer)於上海證券交易所掛牌,今年初到現在已有20家公司在中國本地股票市場上市,合共集資逾400億(按美元計算),比美國證券市場今年的新上市集資額(180億美元)高出一倍以上,佔全球股市今年集資額接近一半。不過,這一波新股上市熱潮並非由於股票市場壯旺,吸引企業蜂湧而來,中國股市於2022年下跌近兩成(滬深300指數),2023年迄今再跌了14%,表現遠遜於其他主要市場如美國、日本。在如此惡劣市況下仍有大批新股爭先恐後地上市,主要出於中央政府積極推動引導。 習年代的「舉國體制」...

過去一周,最矚目的政經要聞有兩則,其一是中國國防部長李尚福失去影蹤,多個西方媒體引述消息指他被官方帶走調查,事件震驚中外;另一是香港一個虛擬貨幣交易平台「爆煲」,上萬名苦主無法取回投資本金,警方拘捕多人,包括替平台宣傳的網紅,事件損害了香港作為國際金融中心的聲譽,動搖了市民對證監會的信心。此外,終審法院較早前以三比二多數裁定,特區政府有憲制責任,為同性配偶提供婚姻以外的合法認可關係安排,政府與立法會是否履行終院裁決,正考驗特區是否維護法治。 李尚福失蹤 國防部長李尚福突然缺席重要國際場合,並在公眾領域消失,是繼外交部長秦剛之後,另一位習近平親自提拔的中央要員,在習近平第三屆任期的首年之內突然墮馬,反映最高領導人的親信獲擢升後相繼出事,令外界對中國政壇的穩定性重新評估。而中國官方對這兩宗重要人事變動的處理手法,包括秘而不宣,不承認也不闢謠,對內封鎖信息等,也令外界對中國官場的極度不透明有了新的認識。 李尚福墮馬受查,較秦剛事件影響更大,因為他擔任國防部長前,是解放軍內負責軍用設備採購的將領。他受調查墮馬即時讓外界聯想到,是因為近月火箭軍領導層被集體撤換,火箭軍過去多年的軍備採購遭中央翻案徹查,懐疑涉及嚴重貪腐,直接影響軍備的性能與功效,李尚福作為軍備採購主管,很難置身事外。 中美互動 在過去一個星期,中美之間外交互動頻繁,值得關注。先是美國國家安全顧問沙利文於16及17日,在馬爾他與中國外長王毅會晤,進行了合共十二個小時的會談,討論亞太地區政治和安全的發展,焦點議題為台灣。這次會談據說是為更高層外交接觸鋪路。然後,美國國務院於18日宣布,國務卿布林肯將與中國國家副主席韓正會面,在紐約聯合國大會場邊,談論如何穩定雙邊關係,在若干領域加強合作。19日,韓正與布林肯會面後對外表示,健康穩定的中美關係既有利於兩國,也有利於世界,雙方完全可以相互成就,共同繁榮;布林肯也對外表示,世界期望兩國負責任地處理美中關係,美國正致力於此。...

剛過去一周,最矚目的政經要聞是G20峰會在印度舉行。印度藉美國穿針引線,宣布將興建航運、鐵路及海底光纖等通道,經阿聯酋、沙特阿拉伯、約旦和以色列直達歐洲,間接挑戰中國的一帶一路計劃。在香港方面,一場黑雨令市區大面積水浸,地鐵和巴士被迫停駛,特區政府的應對受到不少市民詬病。印歐通道這次G20峰會,習近平沒有出席,派了總理李強做代表,引起外界不少忖測。由於中國官媒披露習近平在峰會前後的活動,包括視察北部戰區78軍、哈爾濱工程大學(當年兩彈一星的研發基地)、接待委內瑞拉、贊比亞元首等,排除了他是因病無法出席峰會。外界據此推敲,習近平是故意不出席,以此表達對美國組建G20這強國俱樂部的輕視,致力於建構由中國倡導的國際新秩序。這個猜測不無道理,但事後回看,北京應該是預見到這次峰會印度會成為大贏家,中國不單只淪為配角,而且還會因為拒絕批評俄羅斯發動戰爭,以及單方面發布新版地圖觸怒包括印度在內的多個鄰國,在峰會上受到冷嘲熱諷。更令中國難堪的是,正當印度借峰會對全球宣告搭建印歐通道,意大利卻要宣布退出一帶一路,為了避免受這些羞辱,習近平才選擇不出席峰會。所謂印歐通道,是指印度國內的鐵路網絡,可以經北部海港把貨物經阿拉伯海運到中東的阿聯酋,經沙特阿拉伯、約旦和以色到運到地中海旁,再通過船運直達歐洲各個港口。這條海陸通道最大的特點,是貫穿阿拉伯半島,不用繞道蘇彝士運河。過去由於半島上幾個國家關係不好,很難在基建上協調,但如今在美國強力介入下,阿、沙、約、以四國竟然肯㩗手合作,令印度生產貨物運往歐洲的路程和時間減少約四成,中東的石油也能更快輸往亞洲,大大便利國際貿易和物流。計劃還包括鋪設新的海底光纖電纜,令印度與歐美的互聯網快速連接,這些基建工程對印度經濟發展的好處不言以喻,印度在未來十年可能成為新的世界工廠,取代中國的地位。美越簽署戰略合作協議除了印歐通道,另一個影響中國的變化,是美國總統拜登在峰會後前往越南,宣告與越南達成戰略合作協議。美國科技巨企將大舉投資越南,使其成為科技產品國際供應鏈的重要一環,配合日本、南韓、台灣的科技產品研發生產,進一步擺脫對中國的倚賴。這個戰略合作,是拜登政府花了兩年時間,出動政、軍、商界高層多番游說的成果。越南雖不致於因此背棄中國,但肯定走左右逢源的中間路線,加上越南與中國在南海有領土爭議,雙方的漁船和軍艦經常有磨擦,美國要借越南牽制中國,鞏固其圍堵中國的戰略,看來已成功了一半。有誰能料到,五十年前美越兩國熱戰連年,打得屍橫遍地,五十年後竟然一笑泯恩仇,簽署戰略合作協議。若不是中國的冒起威脅到美國,緬甸又因軍人政變而與美國疏遠,美國和越南不可能這麼快結盟。印歐通道和美越協議相繼出台,顯示國際地緣政治正在快速變化,美國正全速推進政治及經濟結盟,藉此催生新的國際生産基地和運輸通道,削弱中國在國際經貿上的地位,設法把中國孤立和邊緣化。北京如何回應這個挑戰?是否繼續推動一帶一路?一帶一路基建引發的債務危機又如何化解?港府治水表現遭詬病香港方面,強颱風蘇拉正面吹襲,並沒有癱瘓香港,市民安然渡過十號風球,但緊接而來的一場暴雨,卻把香港打得七零八落,也暴露了特區政府面對突發公共危機的弱點。政府這次治水表現受市民詬病之處甚多,其中值得賽後檢討、汲取教訓的,起碼有以下數點:(1)在暴雨傾盤而下,天文台掛出黑色暴雨信號後,政府官員本應馬上啟動危機管理機制,迅速收集各區水浸情況報告(網上有大量市民實時反映的文字、圖片、短片),從而採取應變措施,例如封路改道,並第一時間向市民發布信息。很遺憾,特區政府並沒有這樣做,只在凌晨時段發了幾個不痛不癢的新聞簡報,完全看不到急市民所急的姿態。(2)持續的黑色暴雨令多區大面積水浸,公共車輛無法行駛,地鐵觀塘線也嚴重水浸。官員完全可以預視,香港已出現緊急狀況,翌日不可能正常上課返工,必須停工停課,爭分奪秒地修復交通基建。但政府沒有啟用規管緊急狀況的法例,只是讓天文台盡量延長黑雨信號,由教育局宣布學校停課,並勸喻僱主讓僱員自行判斷可否上班。這種勸喻是沒有法律效力的,無助舒緩打工仔對不上班被扣人工的焦慮。上屆政府為了管制遊行不得蒙面、押後立法會和選委會選舉,乃至特殊防疫安排,多次動用緊急狀況法例,被法律界批評為壓制公民權利而濫用緊急狀況權力。這屆政府反其道而行,遇到真正緊急狀況需要動用特殊立法權停工停課時,卻有權而不用,甚至製備多時反複測試過的緊急情報系統(向全港市民手機發警報),也不予動用。官員事後辯解說黑雨信號已足夠讓市民警覺,完全低估了緊急狀況下需要如何應對。(3)官員向市民解說這次水災的嚴重性,有人用了「百年一遇」來形容,有人用了「五百年一遇」。給市民的印象是,官員為了開脫責任,把暴雨說成五百年一遇的特大暴雨,但香港的下雨記錄只有百多年,所謂五百年一遇,是按每小時錄得雨量和過去降雨量作比較,用數學估算的方式去推測多少年才重複一次。這種估算在全球氣候暖化、極端天氣漸變常態的今天,是非常落後和不可靠的。兩位前天文台台長羅列數據,為市民解釋得很清楚,什麼百年一遇的大雨,完全有可能頻密出現。果然,就在「五百年一遇」說之後數天,就來了另一場百年一遇的豪雨,港九市區多處嚴重水浸,反映香港的排水渠系統經不起接連的颱風暴雨侵襲,需要制訂更有效的疏通水渠預防水浸安排,而大嶼山人工島計劃,也必須因應極端天氣常態化重新審視。(4)暴雨造成山泥傾瀉,港島貴價獨立屋紅山半島有三幢房屋地基塌陷,居民需要疏散。事件暴露了紅山半島有多幢獨立屋非法擴建,在屬於官地的海邊崖坡上僭建私人游泳池,為自己豪宅增值。有些僭建戶分文不給,霸佔官地,有些製造了霸地僭建事實後向政府納租,政府竟然以極低廉租金批出租約,令霸地僭建變相合法化!政府近月來嚴厲執法,工廈餐廳被趕絕,地舖食肆宣傳牌放門口也收警告,但對於富貴人家長期霸佔官地,享用免地價或極廉地租的私人花園泳池,地政部門卻一直寛容,如此雙重標準,政府怎樣向市民交代?▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

過去一周,中港兩地較矚目的政經要聞不多,主要是中國發表新版地圖,引起多個周邊國家抗議。除此以外,國際媒體關注的焦點,仍然是中國的經濟危機及政府如何應對,其中學者福山(Francis Fukuyama)在《外交》雜誌上發表的一帶一路弊病分析,以及克魯明(Paul Krugman)在《紐約時報》上對中國經濟問題深層成因的分析,頗具參考價值。香港方面,資深傳媒人程翔分析中共的滲透策略也值得細讀。中國發表新版地圖中國新版地圖之所以引起廣泛抗議,是因為它把過去與周邊國家有領土或領海爭議的地方,單方面劃入中國版圖,包括中國與印度在喜馬拉雅邊境地區的阿克賽欽(由中國控制)及阿魯納恰爾邦(由印度控制);中國與俄羅斯原來協定瓜分的黑瞎子島,全劃入中國版國;中國按其九段線主張,不顧國際仲裁判其敗訴,把包括南海五國(菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印尼)的專屬經濟區海域劃歸中國,又提出第十段線,把整個台灣變成中華人民共和國的台灣省。任何有外交常識的人都知道,這樣單方面把長期有爭議的地方劃入官方地圖,會引發外交抗議,觸怒鄰近國家。俄羅斯近來有求於中國,沒有大聲抗議,但印度和南海五國都強烈抗議,中國向來不希望印度全面倒向美國,變成中國競爭對手,也積極拉攏東盟諸國,希望開闢中立於中美冷戰的龐大市場,為什麼要搬石頭砸自己的腳?相信可凌駕國際規則人們因而推斷,這幅2023年新版地圖,揭露了中國領導人的天朝大國心態,相信單邊主義可凌駕國際規則,可不顧外交得失,周邊國家無論怎樣不服氣,最終都只能接受中國單方面製造的現實。所以,中國外交部發言人汪文斌才會強硬表態,指地圖發布引起的風波純屬無事生非,說「這是中方依法行使主權的例行性做法,希望有關方面客觀冷靜看待,不要過度解讀。」新版地圖發表的時間,選在金磚五國峰會之後,恐怕不是偶然。儘管金磚五國只是一個組織鬆散、缺乏共同核心價值或戰略利益的發展中國家俱樂部,但中國視之為可以挑戰美國為首的七大工業國組織,可以建構不追隨美國甚至反美的國際陣營。阿根廷、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和阿聯酋六國一起加入,令金磚五國組織看來很受歡迎,在國際上頗出風頭。中國借金磚五國峰會的氣勢,藉新版官方地圖變相發布領土主張,予外界的印象是顯擺霸主志在必得心態,根本不把鄰國反對放在眼內。如果中國國力如日方中,周邊國家萬邦來朝,這種天朝主義、唯我獨尊的單邊主義作風,或許勉強行得通。但如今中國內外交困,西方圍堵日益劇烈,極需打開外交局面之際,搞這種政治動作(以單方面刊印的地圖來宣示領土擴張),除了讓民族主義者自我感覺良好一番,沒有實際好處,外交上卻會激起眾怒,疏遠盟友,顯然是極不明智的,反映中國領導人相當脫離現實,就像活在自己想像中的世界裏。一帶一路弊病分析福山對一帶一路後遺症的分析,主要是向國際貨幣基金會進言。中國搞一帶一路基建,弄到許多國家債台高築,而這些基建項目多數高估收益低估成本,結果變成爛尾工程或無用的大白象,令基建所在地國家無法償還欠中國國有銀行的政策貸款,被迫向國際貨幣基金會求助。但中國並非巴黎俱樂部成員(指發達債權國協商對發展中國家重組債務事宜的組織),沒有信息互通或實務協作安排,無法確保所有債權人獲得公平對待,必須逼使中國及求助的欠債國提高債務透明度。福山的分析顯示,中國推動一帶一路項目,雖有擴大國際影響力的政治意圖,但根本目的是為了出口過剩的建築材料和勞動力,而當欠債國無力償付時,中國也會嚴苛追債,這才觸發向國基會求助浪潮。這分析也指出,非民主國家之間透過官員秘密談判達成基建項目協議,沒有經過國際招標,沒有獨立的盡職審查,是導致基建項目失敗的重要原因。而主事官員從中貪污受賄,工程弊端揭露時早已下台遠去,也是項目的結構性弊端,這些原來隱藏的弊端,因著一個接一個的國基會求助案例而暴露無遺。克魯明的分析也提及一帶一路,他認為中國當前面對的經濟危機,並非全由近年經濟決策失誤造成,其實早在十年前已出現問題。那時勞動力開始見頂回落,人口紅利消失,抄襲外國科技帶來的高速生產力增長同時見頂下滑,中國政府已意識到,之前三十年的快速增長可能無以為繼,於是積極推動海外基建,把外貿盈餘積累的外匯儲備借給一帶一路國家,鼓勵他們購買中國的建設服務,使用中國工人,希望產生額外的經濟需求,刺激中國經濟繼續以較高速度增長。當這些手段的效用消失,原來的結構問題(人口老化、科技生產力回落)便充分突顯,如今最大問題是中國儲蓄過剩,而儲蓄無法轉化為投資振興經濟,結果只剩下刺激內部消費一個辦法來挽救經濟,但中國領導人一向厭惡福利主義,抗拒派錢鼓勵民眾消費,民眾也因欠缺醫療和養老的公共福利而不敢消費,這就造成了中國當前的經濟困局。中共政治滲透程翔的分析,主要是建基於中共在香港進行的政治滲透,藉著許多已解密的歷史文獻,詳細分析中共發展政治網絡的白蟻政策及四線人員,對於外界了解中共的海外滲透和統戰工作,相當有參考價值;對於許多名不見經傳的人物,突然在香港政治舞台上扮演重要角色,程翔的文章也提供了解讀的鑰匙。▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

過去一周,內地和香港較矚目的政經要聞有兩則,其一是日本開始排放福島核電廠的核廢水,中國即時禁止日本海產進口,並鼓勵網民宣洩對日本的不滿,刪禁替日方辯護或客觀論證廢水安全程度的學者言論,令反核廢水迅速變成一場仇視日本的政治運動;另一則是黃大仙區民政專員黃智華赴京進修,建制派地區人士筵開四十多席替他餞行,觸發建制派資深人物梁振英、廖長江等批評,即將舉行的「立會好聲音」慈善音樂會宣布取消。日本排放核廢水日本決定把處理福島核事故的廢水經過濾及稀釋後排出大海,本身是很有爭議性的事情。在日本國內和鄰近國家與地區引發抗議,本來是很正常的,但日本這次決定得到國際原子能機構的許可,認同其每年的輻射性物質排放量顯著低於安全上限,而且機構為監察日本排核廢水成立的專家小組,成員包括中國和南韓的科學家,他們按理不會偏袒日本。有了這樣的安排,周邊國家如果繼續反對,甚至採取制裁行動,就需要拿出更多論據,採取更嚴謹的程序,例如邀請國際專家到日本實地視察,在鄰近海域定期抽驗海水等,這樣才能說服國際社會,聯合多國力量共同制約日本。中國採取的應對方式,包括單方面實施貿易制裁,在全國發動仇日運動,刪禁所有替日方辯護或試圖客觀論證的學者言論,包括著名中國科學家對事件的評析,給外界的印象就是北京根本不打算講道理,只是要借這次事件,把日本塑造成民族敵人。就算這樣做會令數以萬計在中國定居的日本人擔心自身安危,令聘用了大量中國僱員的日本企業考慮撤出中國,也看似在所不惜。為什麼北京要這樣做?這次反日運動的力度,甚至超出了過去因為日本霸佔釣魚台而觸發的多次政治風波,如果沒有重大的政治理由,中國不會輕易放棄中日關係,為了改善中日關係,北京才剛宣布恢復中國旅行團出訪日本,為什麼對日外交這樣反覆?就客觀國際局勢而言,北京對日本老羞成怒,是因為日本不理會中國強烈反對,決定與南韓一起加入美國組建的軍事同盟機制,令中國武力統一台灣的難度大幅增加,所以必須懲戒日本,讓日本付出代價。就中國內部局勢而言,經濟危機頻繁爆發,疫症水災應對無方,社會民怨快速積累,中央政府製造外部敵人,有助轉移民眾視線,減輕自身的政治壓力,日本有侵華紀錄,是最容易煽起民族仇恨的目標,這個時候日本實施排核廢水,等如自投羅網,北京怎會放過這大好機會?如果說恢復對日旅行團是獎勵日本對華友善的胡蘿蔔,反日廢水運動就是懲罰日本對華不友善的大棒。這些外部和內部的政治因素都不難理解,問題在於北京想把急速下滑的中日關係推到那個地步?真的要把居華的日本僑民嚇跑?把在華投資多年的日本企業逼走?讓中日經濟全面脫鈎?如果不是以此為目標,就不能任由仇日政治運動延續下去,就要採取降溫措施,要保護在中國各個城鎮居住的日本國民,要穩住僱用了大批中國工人的日資企業,北京會不會這樣做,將成為觀察未來中日關係的關鍵指標。黃大仙餞別風波香港特區方面,「黃大仙餞別風波」最引人注目的是,區區一個民政專員,政務官系統裡的一個名不見經傳的小人物,居然獲得建制派地區社團隆重款待,這現象反映在新的香港政治體制下,權力過度集中的弊端。民政專員本來是要向區議會問責的地方行政官僚,在新制度下兼任區議會主席,擁有人事和財政權力,可以提名委任地區中人當區議員或其他區內公職,因而被戲稱為「地區小特首」,難怪一眾地區社團奉若神明,把他捧上了天。餞別風波鬧成醜聞,除了暴露地區社團膜拜權力的醜態,還因為事件突顯了在新政治體制下,立法會內各個建制派政黨變得不務正業,應該出席的法案表決會議沒出席,但地區社團替官員搞餞行飲宴卻爭相出席,予民眾的觀感就是,如今的議員整天飲飲食食,只懂物質享受和拉關係。事緣《明報》於月中發表調查報道,指立法會今年會期共通過24項政府法案,但有16項法案表決時,在席議員不過半,佔全部法案三分之二,相關報道引起社會嘩然。就在此時,黃大仙區大排筵席送別官員,十多名立法會議員參與音樂會演出,仿內地綜合節目名字稱為「立會好聲音」,令公眾認定改制後的立法會一味追求聲色犬馬,娛樂至上。風波鬧大後,立法會「班長」廖長江出面收拾局面,在議員群組中發出千字信函,提示「議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損」。廖長江又為議員開會提問定指標:每年口頭質詢加書面質詢近10條,跟進官員回應約10次,除了每次大會開會必須出席外,通過法例和參與各種投票也應該盡量出席。不過,這些指標全部重量不重質,能否改變公眾觀感實在大有疑問。餞別宴風波還有一點值得注意,就是建制陣營的內部分裂浮面,看來是為未來席位再分配揭鬥爭序幕。民建聯和工聯會等雄踞黃大仙區多年的左派老政黨傾向替事件講好話,指地區人士肯定黃智華政績而已,不應受苛責,往後注意勿鋪張浪費即可;梁振英及其黨羽則咬著不放,逼其他建制派跟從表態,新民黨容海恩等率先跳船辭演,揚言須專注議員本份,令「立會好聲音」被迫取消,算是一種政治和應。整個建制陣營圍繞這次風波分成兩大板塊,沉悶乏味的政圈生態驟起波瀾。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

美國總統拜登上周五(8月18日)在大衛營與日本和南韓首腦舉行峰會,日韓兩國擱置了歷史恩怨,與美國簽訂了旨在制約中國與北韓的防務協議,外界指這是亞洲地區的小北約初步形成,令東亞地區緊張局勢升級。在香港,八十八歲高齡的前中文大學校長金耀基罕有發聲,指政府和立法會強行改革中大校政,是政治干預學術。美日韓簽訂務協議據《紐約時報》報道,美日韓三國在大衛營協議中承諾,每年舉行一次三邊峰會,擴大聯合軍事演習,建立在危機時刻進行溝通的三方熱線,三國還在一份聲明中批評了中國在南海從事「危險並咄咄逼人的行為」,又重申了「台灣海峽和平與穩定的重要性」。北京官媒《環球時報》回應三國峰會,引述遼寧社科院朝鮮半島問題專家呂超說:「大衛營峰會可以說很可能打響了新冷戰的第一槍。」日本和南韓都是亞洲經濟強國,但在軍事上並非緊密盟友。因為日本曾對南韓作殘暴的殖民統治,兩國又一直有領土糾紛,在國防事務上存在許多衝突。這次竟然響應美國總統拜登呼籲,簽訂美日韓防務協議,朝著建立軍事同盟的方向邁進,對整個東亞局勢影響極大,是極不尋常的事情。雖然大衛營協議還未發展成北約那樣、一國受襲全體反擊、有常設統一指揮架構的共同防禦體系,但已初具規模,顯然是要聯合三國的軍事力量,加強佈防東亞地區,是什麼因素促使日本和南韓放下宿怨,加入這個以美國為首的軍事同盟?最明顯的原因,就是來自中國的威脅,尤其是解放軍在台海、東海與南海地區不斷加強的軍事活動,以及為武力統一台灣所作的備戰部署及政治文宣。對日韓兩國而言,如果不協助美國遏制北京,任由北京軍力坐大,順利攻取台灣、獨佔南海,中國就會成為亞洲的軍事霸主,屆時所有亞洲國家為自身安全都只能俯首聽命,加入以北京為首的反美陣營。但中國至今仍是奉行共產主義的非民主國家,在政治意識形態與經濟及社會體制上與日韓截然不同,在美中矛盾激化下,日韓選擇歸邊同屬資本主義民主國家的美歐陣營,是從維護自身國家體制及利益著眼,並不令人意外。美日韓組建軍事同盟,對台海局勢有何影響?美國總統拜登雖然打破了過去歷任總統對派軍護衛台灣的刻意模糊策略,近乎明示若解放軍武力攻台,美國將被迫出兵保護台灣,但這個說法能否獲得國會背書、美國民意是否支持出兵護台,仍有許多未知的變數。既然連美國自己是否派兵也說不準,日本和南韓會否動用軍隊守護台灣就更說不準,即使美日韓同盟發展成真正的小北約,除非台灣也加入成為聯盟一員,否則日韓並無責任出兵防衛台灣,反而北韓若南侵,則日本和美國必須軍事介入保護南韓。從這個出兵與否的角度看,美日韓組建軍事同盟對台灣的防務並無直接幫助。不過,烏克蘭戰事為美日韓援台提供了現實啟示。烏克蘭並非北約成員國,俄羅斯揮軍入侵烏克蘭,北約成員國並沒有直接派兵參戰,以免觸發北約成員國與俄羅斯的全面戰爭,釀成第三次世界大戰。但北約選擇了向烏克蘭提供先進武器、情報、訓練及各種物資援助,令積弱的烏克蘭軍隊能夠抵抗住俄軍的攻擊,並且在一年後發動反攻,雖然目前戰事仍處於膠著狀態,但從北約與俄羅斯的國力資源對比看,俄羅斯肯定無法吞併烏克蘭,而戰後的俄羅斯也必然元氣大傷,無法對歐洲構成實質威脅,在地緣政治上甚至可能淪為二線的邊緣國家。對日本和南韓來說,解放軍若武力攻台,不論最終台灣是否守得住,只要及時提供有力的軍備援助,就可能令戰事拖長。而戰事愈是延長,中國的軍事及經濟實力就會受到愈大的傷害,倘若中國戰後元氣大傷,又受西方長期制裁無法迅速恢復,日本和南韓就可以擺脫中國威脅,這就達成了美日韓結盟的根本目標。從這個角度看,美日韓軍事結盟,對台海局勢還是有著舉足輕重的牽制效用。金耀基藉傳媒發聲在香港方面,前中大校長金耀基與傳媒茶敍,並同意媒體具名報道他對當局立法改變中大校政的觀點,是香港政治體制變成一言堂後罕有出現的反對聲音,因此相當矚目。而且,金耀基並不是站在反對派的立場發言,他形容2019年的社運為「黑暴」,並觸及分離主義,認同北京以國安法來穩定局面,即使全面改變政治體制,結束過去的民主化發展,也是無可奈何。他是在這樣體諒建制的基礎上,反對特區政府單方面強行立法,改變中大校董會架構,指現時香港政局既已回復穩定,不應該如此狙擊中大,予外界政治干預院校的觀感,破壞香港國際形象。對於中大校長段崇智不斷受到建制派抨擊,金耀基也表示不應再針對段,繼續針對他或會演變成國際醜聞。金耀基的觀點相當溫和,他甚至不是反對改革中大校政,認為可以理性討論。他只是反對政府與立法會罔顧中大校董會多數成員的強烈意見,以霸王硬上弓的手法迫中大就範,這樣理性務實的意見,特區政府和立法機關會採納嗎?不一定,在公安國安等內地政法部委主導的國安委員會督導下,特區政府和立法會對於政治任務向來不可以說不,只能加快加碼完成。除非針對中大的提案,背後沒有國安委下達的清洗院校政治任務,但假如是這樣,當初根本就不會全力開動整個政治機器。如果有政治任務,期待下達任務的內地官員改變主意,對中大網開一面,恐怕不太現實。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

過去一周,較矚目的政經要聞是中國內地公布七月份經濟數據,消費、投資及貿易等關鍵領域的數據值均告下跌,顯示疫後復蘇缺乏動力,經濟陷入危機。而香港特區也同樣深受經濟失速困擾,財金官員拋出振興夜市的構想,作為沒有辦法中的辦法。與此同時,香港執法當局的連串行動,正不斷削弱香港的法治聲譽。 內地經濟數據 近日內地經濟警號頻傳,較具標誌性的是地產業「模範生」碧桂園,以及實力雄厚的國企遠洋集團均出現債務違約,相關票據停牌,觸發香港股市大跌,跨國金融機構須重新評估,手上人民幣證券及債券的價值與風險。 周二,國家統計局公布七月份經濟數據,社會消費品零售總額36761億元,同比僅增長2.5%,環比下降0.06%。固定資產投資方面,一至七月全國285898億元,較去年同期僅增加3.4%,其中房地產開發投資下降8.5%,全國商品房銷售同比下降6.5%,民間投資下降0.5%,七月份的固定資產投資環比下降0.02%。 進出口貿易方面,七月份貨物進出口總額34563億元,同比下降8.3%,其中出口20160億元,下降9.2%,進口14403億元,下降6.9%。失業率方面,全國城鎮調查失業率為5.3%,比上月上升0.1個百分點,至於備受關注的青年失業率,統計局宣告暫停發布。(註一) 這一堆惡劣的經濟數據顯示,中國經濟增長的三頭馬車,即貿易、投資及消費同時出了大問題,失去了增長動力,呈現下滑態勢。這樣的情況是極罕見的,就算是全國封控防疫時期,也沒有這樣全面失速、完全找不到增長動力,中國經濟當前面臨的危機相當嚴重,對香港經濟的衝擊也非常巨大——香港的港口和機場,高度倚賴內地貨品進出口,香港的金融市場,也相當倚靠內地企業把證券與債券來港上市。 內地經濟振興乏力,國務院日前出台了二十四點意見,建議加強吸引境外投資,甚至包括為外籍高管或技術人才提供永久居留身分、互聯網翻牆VPN等。(註二)然而,就在這個重建投資者信心、重拾經濟動力的關鍵時刻,內地又一而再地,以政治運動結合執法手段發起反腐風暴。這一波矛頭針對醫藥領域及移民境外領域,當局鼓勵民眾舉報揭發,動輒倒查二十年翻舊帳,又高調拘捕全國最大的移民中介公司負責人,令富裕階層人人自危,恐慌情緒迅速散播。境外媒體對此頗多分析,有意見認為與地方政府財政收入不足有關,所以向富有的醫藥業界及走資海外的富人開刀,連同之前全國懸賞鼓勵民眾舉報間諜,這些做法傳遞的信息,與吸引境外資金人才顯然是背道而馳。...

過去一周,最矚目的要聞是北京市與河北省暴雨成災,河北當局為保習近平倡建、尚未成形的雄安新區,洩洪往人口密集的涿州,使這三國古城頓成澤國,引發廣泛民怨。事件更反映北京高層決策範式轉變,致應對天災一再延誤,不像昔日第一時間派中央大員到前線指揮救災,責成各方關注救助災區民眾。北京市西郊房山、門頭溝等地區,因颱風杜蘇芮暴雨成災,洪水泛濫沖斷道路橋樑,甚至連市中心的紫禁城,也因排水道淤塞積水過膝。這個新聞在7月底出來的時候,外界原以為是突發天災,關注重點主要是有多少市民受困及傷亡。但這方面的信息極其稀少,內地官方媒體後來只能以七月份全國自然災害受災總人數,來曲線表達北京與河北的災情,這種做法與往日應對天災有所不同,引起了外界關注。及至河北省決定洩洪,洪水突至淹沒古城涿州一帶,數以萬計的民眾失去家園。在民眾眼中,事件性質即由天災變成人禍,這是由於河北省主事官員對外宣稱,要竭力做好北京的護城河,反映官員心裡首要的是討好中央領導人,而非受災的當地民眾。在沒有充分預警及疏散下倉卒洩洪,令大量民眾走避不及,而洩洪的方向也引起同一質疑,雄安新區尚在建設階段,人口稀疏,涿州一帶卻是三國遺址,既有密集人口,也有大批歷史建築,保雄安捨涿州的決定,被視為因討好中央領導而犧牲平民百姓的官僚決策。河北水災的新聞在海外引起巨大關注,但中國官方卻一片靜默,既沒有大幅報道,突顯領導人關注災情,發布指示國務院統籌救災,也沒有迅速派中央大員到前線視察,在鏡頭面前問候災民,承諾災後賑濟,發動四方支援,直至多日後才公布派了一個副總理去天津指揮救災。官方這種出乎意料的沉靜與延誤,令觀察中國的學者感到很不尋常,類似的應對模式和官宣口徑多年來使用了無數遍,為何突然失靈?有分析家認為,習近平領導的中共中央,此次應對河北水災遲緩失策,是因為中共高層內部派系鬥爭極嚴重,令習近平疲於奔命,再無心力應對地區險情。而在二十大後中共中央所有權力都集中於習平近一個人身上,國務院被架空,變成黨中央決策的執行單位,不敢自主決策,在未得到習近平指示下,全國上下的官員對河北水災只能視而不見,不敢發表片言隻字,害怕與中央步調不一致被追究政治責任。就連香港的建制派人物,過去總是第一時間出來,爭相表達關注內地天災,發動捐款賑災,以示愛國熱情,這次也是全體緘默,反映中央沒有下達指示。指中央忙於應對黨內人事變故,忽略地區天災,主要論據有兩個。其一是河北水災前夕,中央在國防、外交和金融領域,同時出現了不尋常的高層人事變動,包括外交部長秦剛突然被撤職,「火箭軍」領導團隊被廢黜。這兩方面的人事大變動,反映習近平破格提拔的要員相繼中箭墮馬,甚至離奇死亡,背後的政治鬥爭相信甚為激烈。而金融領域央行易帥,富經驗的老手遭撤換,既反映習近平對央行不滿甚深,也預示未來的中國金融政策將變得難以預測。另一個論據是,八月是北戴河會議舉行的時間,今年的北戴河會議風險甚多。由於疫後內地經濟復蘇乏力,青年失業率高企,地方政府債台高築,公務員集體減薪,國際圍堵惡化,各種危機湧現,估計黨內的不滿與鬥爭將密集爆發,中央領導層忙於籌謀應對,其他事務恐怕根本擠不上向中央領導匯報的日程。但在民眾看來,中央領導人忙於準備到北戴河避暑渡假,無視北京市郊及河北地區民眾痛失家園,各種譏諷遂不脛而走,內地網絡上充斥大量嘲諷的對聯和打油詩,融以罵街宣洩為主題的流行曲也突然火紅。諷刺水災的對聯與打油詩,其中一則是:「上聯:京城降雨全市變成中南海;下聯:市民疏散到處均為釣魚台;橫批:汪洋進京。」類似的文藝創作很多,禁不勝禁。除了嘲諷文字,捐款也可以成為宣洩民怨的渠道,有內地網帖指:「昨天北京市委市政府號召民眾捐款,廣大市民踴躍捐助,到目前為止,北京民政局收到廣大愛心市民的大量捐助,其中收到“捐你妹”20多萬條,收到“滾”14萬多條,收到草泥馬8萬多條……」除了捐款留言,捐一分錢的也不少,這是故意為難當局,因行政費用高於捐款額。在白紙運動後,海外分析家曾有疑問,若舉白紙抗議也不准,民眾還有什麼方法表達不滿,抗議政府施政失誤?這次北京市與河北省的水災,提供了具體答案。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

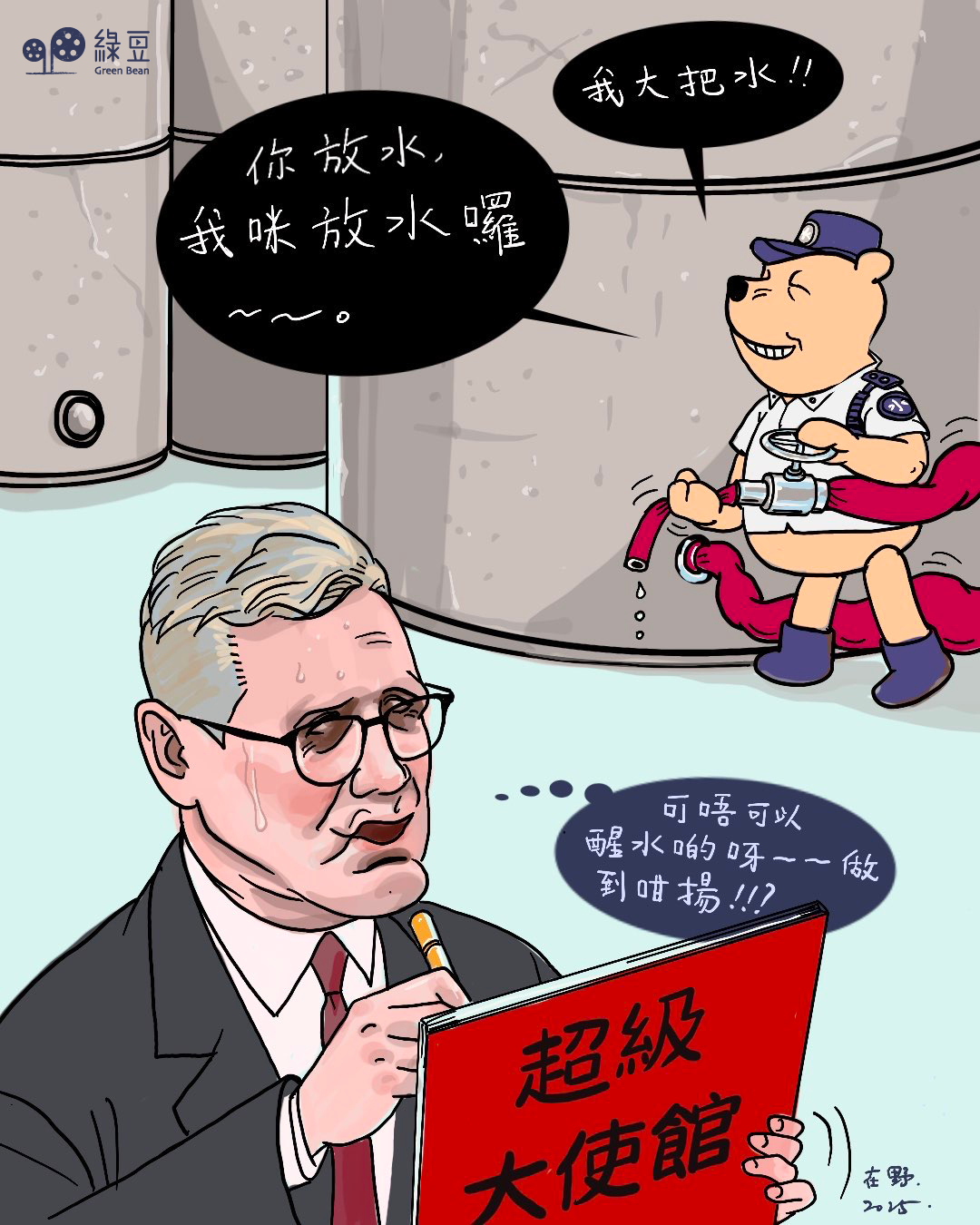

過去一周,較矚目的香港政經新聞有兩則,包括特首李家超結束訪問新加坡、馬來西亞及印尼,簽署了多份合作備忘錄;香港法院拒絕律政司就《願榮光歸香港》歌曲提的申請,不批出禁制令。這兩則新聞顯示,香港因管治弱化、制度倒退,要重建國際都會優勢,仍舉步維艱,但司法獨立的根基猶在,若行政當局懂得尊重司法,前景仍有可為。特首外訪李家超上任一年,精心策劃的東盟三國之旅,按理應有較具體的成果,但結束行程時,只能拿出簽了三十三份備忘錄/協議,說文件數量超越前人,但這些合作備忘錄或協議到底反映多少投資金額,卻是說不上來。而官方宣稱達成了三大目標,也全是務虛的增加認識、促進合作之類,到底有什麼策略性的發展計劃,或一些標誌性的項目,也是語焉不詳。所謂說好香港故事,到底說出了怎樣的故事,香港有那些新優勢、新賣點,是否打動了東盟的商界領袖,從媒體報道上看,找不到突出的重點。反而印尼致力發展新首都,大馬想拓展沙巴的旅遊和海產,歡迎港商參與,訴求更加具體明確。新加坡就更不用說了,金融、航空、物流等多個領域都超越了香港,爭取國際人才上更挖了不少香港精英,特首到訪時媒體上甚多比較兩城的報道,猶如替香港做了一次負面宣傳。整個東盟三國之旅,唯一較具體的就是三國支持香港加入區內主要的自由貿易協定,但什麼時候能加入,港商得享多少貿易實惠,仍是未知之數。以上說的,並不是批評李家超的外訪工作不夠努力。特首願意走向國際,對外推銷香港,而不是一味向北京求助,請中央給優惠政策扶持,這方向是正確的。香港從來都是外向型經濟,非常倚賴海外市場,這次選擇東盟三國作出訪對象,策略上也說得過去,畢竟東盟整體已成香港第二大貿易伙伴。而且貿易額持續有增長,在美中關係惡劣的不利局勢下,尋求拓展亞洲市場是沒辦法之中較好的辦法。但怎樣開拓市場要講求策略,香港在這方面碰到的最大難題,是近幾年的政治變化,令外界覺得香港已變成內地城市,凡事政治掛帥,一切國安至上。過去吸引外商的制度因素,如法治、自由、按國際規則辦事等,都明顯倒退,人才外流更是失血不止,在這樣的惡劣條件下,吸引東盟企業來港,就要有佷好的策略和項目,也要說清楚香港和大灣區有何分別。《願榮光歸香港》禁制令其實,香港在法治和司法獨立上,仍然是較亞洲其他地方有優勢的,也是香港與內地城市最主要的差別。從這個角度看,近日法院拒絕律政司申請,沒有批出禁制令,對香港其實是難得的好事,在國際上是免費的正面宣傳。因為一眾跨國科網企業都在觀望這次司法裁決,如果法院頒發禁制令,強逼谷歌等科網企業停止讓香港用戶搜尋到這首歌,以及其多種變化版本,令香港一貫享有的網上資訊自由流通被打開一個缺口,日後任何政府認為對國安不利的資訊,都可以同一手段屏蔽,這些科網企業還能否相信香港、把重要的數據中心放在香港?答案恐怕是不能夠,這對香港經濟將會是沉重的打擊!禁制令官司還有一個值得注意的地方,原來律政司在申請文件中,夾附了特首依照國安法發出的證明書,指禁榮光歌與國家安全事宜有關。這是特首首次以國安法的行政手段逼法院接納某些事情,剝奪了法院按呈堂證據審視申請是否真的關乎國家安全的權力,猶如舉起國安法大旗逼法院就範。但這次申請的準備功夫實在做得太差,理據非常薄弱,禁制對象極其廣濶,對言論及資訊自由損害甚大,但禁制令的效用卻大有疑問——若榮光歌內容觸犯國安法,把傳播的人刑事檢控便可以了,為什麼要法院批出民事訴訟的禁制令,來協助本質屬刑事的國安法實施呢?互聯網用戶若翻牆到境外伺服器閱覽禁歌,法院根本不可能以藐視法庭罪來處罰,頒發禁令有多大實用價值?對這一連串關鍵問題,律政司代表根本沒有合理答案,難怪法院不肯批出禁制令。按照內地官場文化,香港法院這次是大逆不道,不聽黨話,不積極配合行政機關,不支持中央落實國安法,主理香港事務的京官恐怕會拍桌子罵香港法官,責成特首與律政司長上訴翻案。若是如此,對法院的考驗將上移至更高級的法庭,另一個可能做法是釋法或補充立法,在國安法實施細則中,明確增設禁制令、屏蔽令、下架令等一連串審查網絡信息的權力,毋須法院批准即可動用。但這樣一來,香港的資訊自由就壽終正寢了,特首今後也不用努力外訪了,集中精神促進香港與內地融合便是。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。