英倫熱浪已至,但暑假將至未至,在中小學工作的人每年這個時候都頗有度日如年之感。 正好月尾來個教師發展日,我們治療組也跟教員一同上上課,建立關係,不錯。 外來講員跟大家討論如何提升抗逆力。心想:「吓?又嚟抗逆力?我以前工作爭分奪秒身兼幾職都仍然生存,有必要嗎?!」 原來是有需要的。講員提醒大家,對著每天都新鮮的難題,每日都要求自己有耐性對待學習障礙的青年人,在他們情緒起伏時接住、硬食……我們很易情感衰竭(compassion fatigue)。有一個比喻非常入心。一個走上長命梯,向前望還有好多級才到終點,已手軟腳不聽使喚;但回頭一看、原來自己已經走了長長的一段路。 當遇到學生又「爆鑊」,當下無力,不如回頭看看,她或他十個月前剛開學時更加拒人於千里;今天我……其實見證他信任我們,所以敢於在生氣後接受我們的安慰。 「博盡於朝夕」...

香港正值「七一」主權移交28周年,社民連在「七一」前夕宣布解散。歐盟也在「七一」前夕發表聲明,指北京替香港訂立《香港國安法》滿五年,香港公民自由持續受侵蝕,呼籲香港當局將重點轉向推動社會和解,通過秉持開放、多元與對基本自由的尊重,重振香港昔日的獨特性與成功之本,中國駐歐盟使團發言人則對這聲明表示強烈不滿。 歐盟的聲明說,過去五年,香港公民自由持續受侵蝕,政治反對聲音與獨立公民社會的活動空間嚴重受限。截至目前,共有332人因觸犯與國家安全相關的罪行被捕,其中165人已根據《香港國安法》被定罪。國安法的壓制性運用削弱了人們對法治的信心,也損害了香港的國際聲譽。歐盟對香港當局通過《維護國家安全條例》及其附屬法例深表遺憾,相關條例新增罪名、加重刑罰,進一步擴大國安機構的權力。當局持續對泛民主派人士提出新的指控。政治反對派、以權利為基礎的民間組織、獨立媒體與記者持續面臨政治壓力與騷擾。審訊程序冗長、羈押時間過久,以及國安法的域外適用,尤為令人關切。 聲明指出,歐盟高度關切香港在「一國兩制」架構下的持續活力、吸引力與成功。歐盟希望繼續推動與香港的商業、貿易、投資與人文交流,並重視《基本法》與在1984年簽署的《中英聯合聲明》所確立的高度自治原則。歐盟聲明呼籲香港當局推動社會和解,秉持開放、多元與尊重基本自由,重振昔日的獨特性與成功之本。 平情而論,歐盟這份聲明相當溫和,對香港過去五年過份落力執行國安法雖有批評,但仍未絕望,仍然留有餘地,期盼香港撥亂返正。這個取態與美國當局不同,美國認定香港一國兩制已玩完,於關稅新規中把香港徹底等同內地,相比之下,歐盟對香港可謂疑中留情,覺得香港仍有一線生機。 中國外交官員對歐盟聲明的反應,不離一貫政治套路,斥之為「妄議香港國安法、粗暴干涉中國內政」,中方「表示強烈不滿、堅決反對」,又指《香港國安法》和國安條例頒布實施以來,香港法治和營商環境更優良,長期繁榮穩定根基進一步鞏固,廣大香港市民的各項合法權利和自由在更安全的環境中得到更好保障。這些自說自話的表述,是否符合事實,公眾心裡一清二楚。 兩條路的選項 擺在香港面前的道路有兩條:一條是在現行的軌道下大步走下去,令香港在政治管控上與內地徹底同化,只在經濟發展上尋求與內地不同,與外界接軌,繼續擔當國際貿易及金融中心。假如美國和歐盟不賣帳,便集中與對華友好的發展中國家改進關係,以及積極拓展內地市場,務求保持華南地區中心城市的地位。...

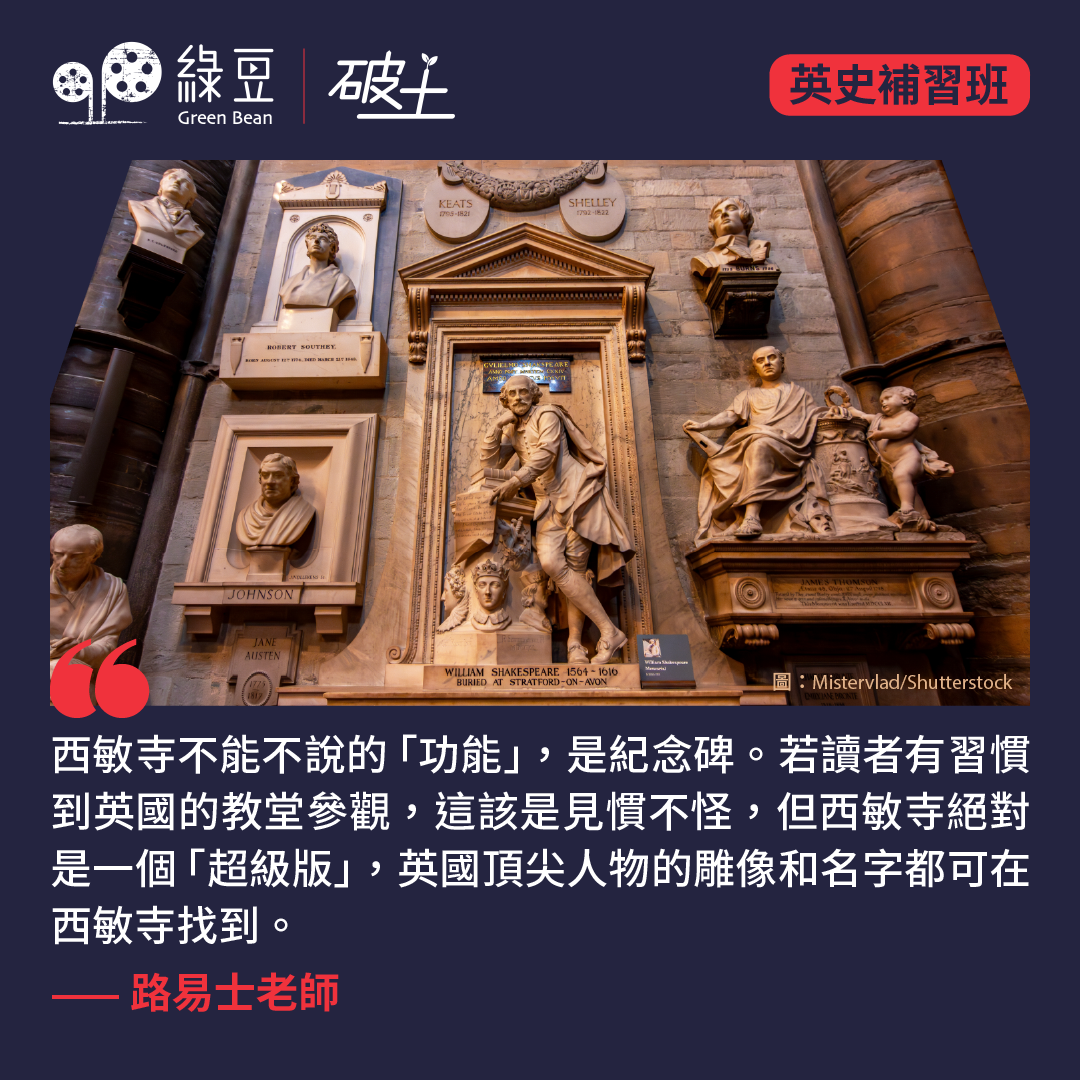

經過西敏寺(Westminster Abbey)很多次,但有時間入內參觀則是最近的事。那是陌生卻又似是熟悉的地方,2011年當時的威廉王子與凱特的婚禮在西敏寺舉行;英皇查理斯三世被加冕,也是在西敏寺。但那始終不是「凡人」的地方。回頭想想,來英幾年,經歷女皇駕崩、國王上任,但都不影響生活,不像物價變動般真實。 加冕典禮 作為「凡人」,我們都應該知道西敏寺有幾個主要功能:一是加冕典禮(Coronations)。自1066年以來,幾乎所有英國君主的加冕儀式都在西敏寺舉行。西敏寺內設有著名的「聖愛德華寶座」(Saint Edward's Chair)(或者加冕椅...

原自香港的美國諧星 Jimmy O Yang 日前回港並在紅磡體育館表演多場棟篤笑,風頭一時無兩,有評論稱之為移民美國後的「衣錦還鄉」。與此同時,其移民和港人身份也引發了不少議論:他說的段子和香港本土文化有多大的距離?他還算不算是香港人?這些問題並不獨特,每一位移民第二代都要面對。風潮面前,各地港人移民也不妨趁機提早思考:如果你的孩子要當Jimmy O Yang,你會怎麼想?...

2025年7月中,我將會參加倫敦國王學院的一個學術會議,宣讀一篇名為〈海耶克的古典自由主義與戰後中華自由思想〉(‘Hayek’s Classical Liberalism and Post-War Chinese Liberal...

在里拉修道院,雖然每天有不少車輛往來,但主要都是旅遊巴士,接載遊客與信徒。我在此留宿,翌晨想離開,寺院職員告訴我,要先去一個名為 Blagaevgrad 的城鎮,再轉車往其他地方。每天只有一班車,早上八時開出。 一早起床,晨禱過後,我走到門口等車,遇到一位大叔,問我為何不去里拉湖。我之前早就看過照片,確實心動,但當日天色欠佳,徒步前往有點困難。他說自己在寺廟工作,剛好要去送貨,如果我出油錢,他很樂意載我去遊湖,再送我去長途汽車站。問了油費不貴,跟巴士車資差不多,聽起來合理,我便跳上了這位新相識的車子。 不過呢,其實上車一刻,心裡還是有點不確定的感覺。倒也非擔心安全,否則也不會上車。只是我在這篇遊記上一段落描述的對話,寫在文章裡看似連貫,但實際是透過 AI 的進階語音翻譯,你一言我一語,反覆詢問,用了十多分鐘才理清他保加利亞文的意思,當中可能也夾雜猜測。開車時,我還是不太肯定他究竟會帶我去哪裡,會做甚麼。不過大叔舉止溫文有禮,直覺告訴我他是個好人,我喜歡相信人。...

意大利都靈紀念公墓 (Cimitero Monumentale di Torino)是意大利最重要的墓地之一,建於19世紀,具有豐富的建築歷史和文化內涵。它不僅是安息之所,更是藝術和歷史的博物館,匯集了許多傑出的雕塑和紀念碑,反映了意大利的社會變遷和藝術發展的歷程。 都靈紀念公墓的建築風格多樣,融合了新古典主義、巴洛克和現代主義等多種建築風格。公墓的設計始於1817年,最初是為了容納因城市擴張而需要遷移的墓葬。隨著時間的推移,這裡逐漸發展成為一個宏偉的建築群,其中不僅有傳統的墓碑,還有許多富有藝術價值的雕塑作品。 公墓內有眾多著名的雕塑家創作的作品,其中最引人注目的就是比斯托爾菲...

第十四封信 14.3 明慧, 你説上兩篇信寫得太沉重了,你問我:「在如此深重的虛無中,人該如何忍受?」這個問題就像一粒種子,在我心中生根發芽,逐漸長成了我想與你分享的希望哲學。這不是空洞的安慰,而是從最深的痛苦中提煉出的生存智慧。 我知道,對於我們這些見證了香港沉淪的人來說,「家」這個概念已經變得複雜而痛苦。2019年的春天開始,我們看著那個曾經熟悉的城市慢慢變得陌生,街道還在那裡,建築物還在那裡,但是那股自由的空氣、那份對法治的信任、那種可以暢所欲言的安全感,都一點一點地消失了。2020年6月30日,《港區國安法》的實施更是將這種轉變定格。 我們面對的不僅僅是政治的變化,更是存在意義的危機。當我們最珍視的價值被一個個撕碎,當我們發現自己無法再坦然地表達內心的想法,當我們看到朋友一個個消失在監獄或流亡的路上,我們所經歷的痛苦超越了個人的苦難——它觸碰到了我們作為人類最深層的恐懼:無意義的恐懼。...

美國一紙停火協議突如其來,迅速為持續12日的以色列與伊朗衝突劃上暫時句號。美國選擇以「快刀斬亂麻」式外交主導停火,既為市場注入安定劑,亦符合華府一貫戰略考量——伊拉克戰爭的教訓早已揭示,曠日持久的地面戰不僅損兵折將,更導致軍費爆炸式膨脹。美國國防預算已連年突破8000億美元,戰略重心又需兼顧俄烏、印太等多線博弈,實難承受另一場中東泥淖。 然而,雖然中東火藥味暫歇,市場卻已將焦點迅速轉回經濟戰場,貿易衝突、財政懸崖與聯儲局政策走向,構成新一輪不確定性。 值得注意的是,軍事層面的暗湧並未因中東停火而消退,反而正加速蔓延至大西洋彼岸。北約(NATO)日前拍板,設定2035年前國防開支須達GDP 5%的新目標,其中3.5%為傳統軍備開支,餘下1.5%則涵蓋網絡安全、軍事流動性等防務相關投資。此舉標誌着歐洲重整軍備時代正式開啟,冷戰式軍備競賽捲土重來。 但即使在「盟友」框架下,各國利益盤算分歧依舊明顯。西班牙就選擇拒絕硬性GDP比例指標,改推「能力兌現」模式,突顯北約內部在擴軍議題上各有計算。 美國的雙重壓力 歐洲軍費提速背後,正是地緣博弈全面升級的縮影。真正短兵相接的,則是經濟政策與金融市場。首先,特朗普力推的「解放日」(Freedom...