除了1916年的復活節起義,GPO博物館(General Post Office,愛爾蘭郵政總局)亦著墨不少在後來發生的愛爾蘭內戰。記得早年看過一套名為《風吹麥動》(The Wind That Shakes the...

一直以來對愛爾蘭,除了演員Cillian Murphy和黑啤Guinness以外都沒甚麼認識。友人知道我鍾愛蘇格蘭獨特的歷史、景色和民風,曾特意向我推介到愛爾蘭走走,但我卻不知為何總是未有對這個與英國相鄰的國度提起興趣。直至最近由於工作關係要到都柏林走一趟,才有機會拜訪這裡。一場來到,怎麼也要抽一個週末四處遊逛。毫無準備,行程一片空白。在民宿放下行李後,就跑到接待處問職員有甚麼推薦的觀光景點。聞言,他也熟練地拿出都柏林的地圖,第一時間就圈起民宿鄰近的一片區域:「這條街的酒吧非常棒!一定要去!」看著窗外正午的陽光,我笑了笑:「這不會有點太早了吧?」「永遠不會太早!這裡是愛爾蘭!」但大概是我的反應有點讓他感到沒趣,他接著問:「好吧,你想看甚麼?」我隨口回答:「呃⋯⋯關於愛爾蘭獨立的吧。」 都柏林城堡然後他又馬上在地圖上圈起三個地方:「都柏林城堡、GPO博物館、凱勒梅堡監獄⋯⋯如果你對愛爾蘭近代歷史感興趣的話,這三個地方絕對是必去的。」接過地圖,跟他道過謝正準備離開之際,他又突然叫住我:「晚上有空的話一定要試試這裡的酒吧!」 ...

香港廿三條立法是很大件事,不少海外港人團體都想做點事情。但每次有人提出行動建議,不論圍內抑或公眾領域,通常馬上就會面對質疑:「仲有咩用?」 對,香港人是很實際的,做事喜歡第一時間就衡量「有咩用」。回想過去多年,不少有關民主運動的爭論都是圍繞這個問題。 「進入議會有咩用?」 「和平示威有咩用?」 「唔通掟磚放火又好有用?」 即使過了2019年,這個「有咩用」的爭議仍在不同領域持續進行: 「留喺香港有咩用?」...

記得臨離開香港前,曾有朋友煞有介事地告訴我:「在英國的第一個冬天最難捱。」聽罷我卻不以為然,事關小弟從小怕熱,每年冬天都只會嫌不夠凍,到了外國恨不得可以過一個冰天雪地的冬天。 但抵英後隨著冬意漸濃,我開始感受到那個「難捱」真正的意義。 原來,天氣寒冷還算事小,真正難捱的是急劇變短的日照時間。記得初到埗英國的時候,晚上八點還可以看到太陽;過了十月,一轉冬令時間,即感受到日落時間逐日提前;至十一月的時候,基本上每天下午三點多就已經開始天黑,更甚的是,即使在日間,你也可能因為天陰下雨而看不到太陽。 以前生活在香港,從來不會覺得照不到陽光是甚麼大不了的事。但當接連好幾個星期都不太接觸得到陽光,身體開始出現反應。首先是沒有精神,就算前一晚睡飽了,第二日照樣可以呵欠連連。隨之而來的是失去做事的動力。好幾晚看著案頭上還未完成的工作和功課,儘管跟自己說今晚要好好努力,最後卻發現自己根本不能專心,只想賴在床上做些不太需要用腦的事情。 季節性抑鬱 後來學到原來這種情況叫做「冬季抑鬱」(Winter...

最近看到有港人組織鼓勵在英港人團結,參與當地政治,增加港人在來年英國大選的話語權。個人認為相關倡議為離散港人提供了一般大眾都能夠參與、且切實可行的行動方向,因此頗為值得支持。但與此同時,亦留意到部分人質疑流散外地的香港人不應過於強調港人身份或以團結港人為目標,而應該努力令香港人融入當地生活,成為當地公民。 事實上,抱持類似心態的絕非孤例。來到英國之後,我認識到不少香港的同學,他們當中有部分相當抗拒與其他香港人交流,即使與他們談話亦傾向以英語交流。後來找到機會與其中一位同學對話,他就提到難得來到英國,只希望融入本土生活,否則就會成為令人討厭的外來者。 然而,融入當地生活與保留本來的身份兩者並不互相排斥。一個健康的民主社會,本來就應該可以讓具有不同文化背景的人共融生活,互相交流。尤其是英國,歷史上經歷過一波又一波的移民潮,這個國家除了白人之外亦同時住著印裔、亞裔、黑人、中東等社群。根據2021年數據,倫敦只有不足四成的人口為所謂「英國白人」,以致在這裡生活,基本上每日都會與不同膚色、文化、生活習慣、口音的人相處,當地人亦早已對這種多元的生活環境習以為常。如此,要找到一個同質的「當地文化」來融入幾近是不可能的任務。 擁抱自身身份 人的身份除了是一張標籤,同時亦反映著構成我們作為人的很多不同重要面向。我常常很朋友開玩笑說,我來到英國以後才深切地體會到自己真的是一個香港人,因為正正與其他人交流的過程中,我才意識到香港這個地方是如何形塑出我現在的思維方式、價值觀、行事的準則、講求效率的辦事模式等特質。擁抱本來的身份,理解它所賦予的特質,反而才能找到更好的立足點理解身處的地方,感受不同文化為個人及社群帶來的影響。若我們為了不成為令人討厭的外來者而排拒自己本來的身份,則反令我們看起來面目模糊。 再者,香港人作為新生的離散群體,我們獨特的經歷使得我們對威權擴張、公民社會與民主自由等概念比起很多從小成長於民主國家的人有更深刻的體會。若我們希望對所身處的民主國度有所貢獻,則更應努力鞏固自己的族群身份,保護我們所珍視的民族記憶與敘事方式,才能在地球不同角落繼續捍衛正受威脅的民主價值。...

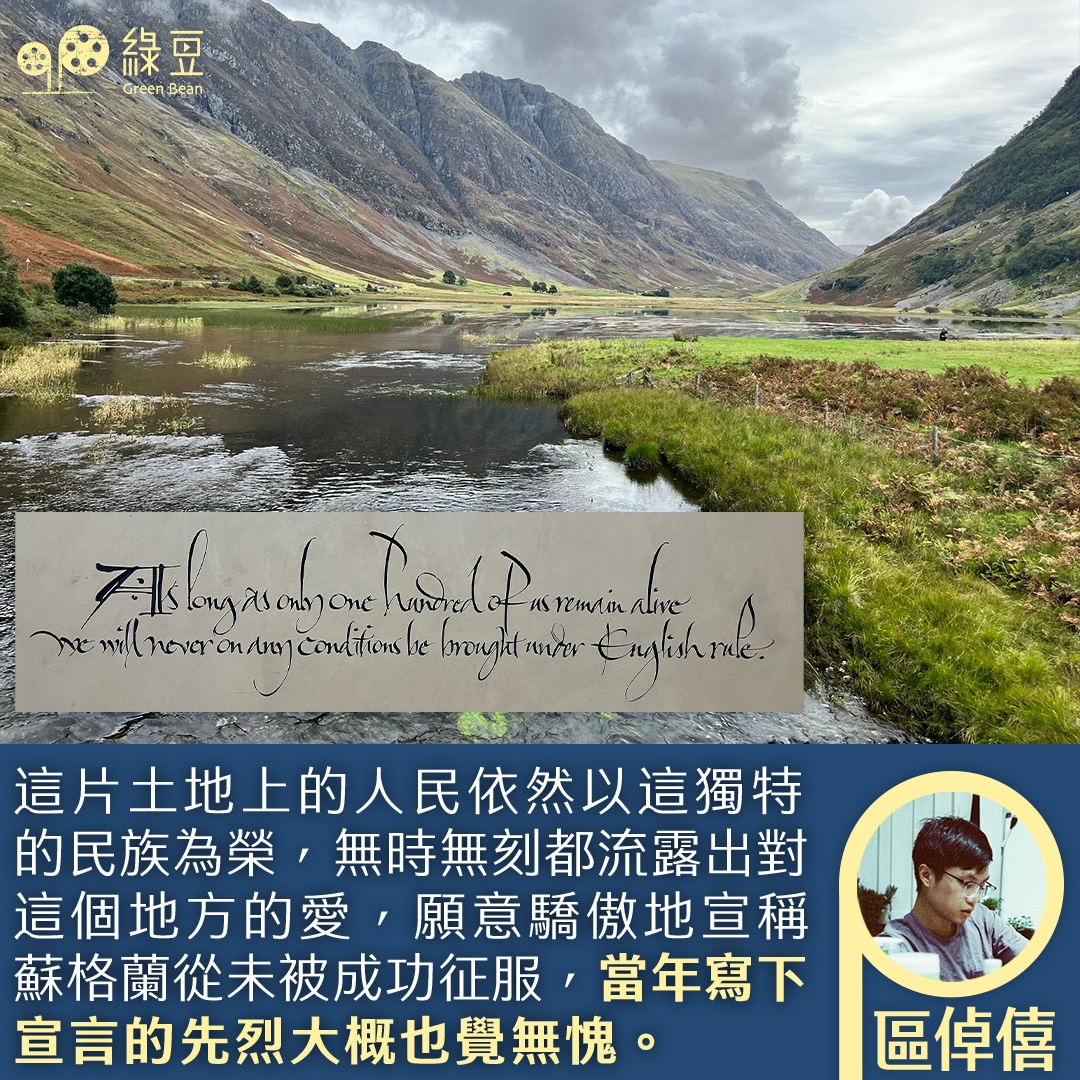

知道我到了愛丁堡,一位在英國住了幾年的朋友特意推薦我要參觀蘇格蘭國立博物館,一定要去蘇格蘭王國的展廳看看著名的《阿布羅斯宣言》(The Declaration of Abroath),還保證我一定會喜歡。《阿布羅斯宣言》是1320年第一次蘇格蘭獨立戰爭期間,一封由多位蘇格蘭貴族聯名寫給教宗的公開信。當中除了譴責英格蘭對蘇格蘭的侵犯外,亦強調蘇格蘭自古以來的獨立地位、蘇格蘭人所信奉的價值,並要求承認帶領戰爭的羅伯特一世為蘇格蘭國王。宣言的內容一方面在當時凝聚了一眾挺身對抗英格蘭的蘇格蘭人,並促使教廷承認蘇格蘭獨立,另一方面更在往後數百年極大地鼓舞蘇格蘭人捍衛自己的民族。因此,不少人都認為《阿布羅斯宣言》事實上是奠基了蘇格蘭人在這片土地上享有正當主權的獨立宣言。然而,在博物館走了好幾層都只見到木乃伊和蒸汽機,不見有甚麼宣言,於是一看到職員便馬上跑去問他。豈料,他卻說宣言只在今年年初短暫展出,然後很快就被送走了,也不知道下次展出要再等多少年。拉鋸八百年宣言的正本是沒有了,甫到蘇格蘭王國展廳,卻看到牆上的一句宣言節錄吸引不少遊客駐足觀看:“As long as only...

獨有的高地山景以及民俗風情,一直以來對蘇格蘭都有種莫名的嚮往。趁著尚未開學,一時興起,一個人拖著行李就買了張火車票直達蘇格蘭的首都愛丁堡。也許是受到傳統地緣政治的思想影響,一直想像英格蘭和蘇格蘭的邊境存在著某種天然阻隔,例如高山、大谷或河流,將兩個歷史悠久的民族分開。但火車途經之處,盡是大片的草原和零散的綿羊,教我快要進入城鎮之時才猛然驚覺原來早已越過英蘇邊界。幾乎是毫無準備的旅程,到埗後第一樣令我覺得「很蘇格蘭」的體驗,就是一下火車便打了一個大噴嚏。秋天的蘇格蘭,正當我穿上大衣圍上頸巾依然在瑟瑟發抖,車站外的途人們身上只有單薄上衣卻仍一臉從容地迎風走著,大概在他們看來我才是不正常的那位吧?充滿歷史感的城市曾聽過有人說,一座城市的文化命脈就是它的靈魂,而文化命脈則源於其歷史。毫無疑問,愛丁堡是一座充滿歷史感的城市,由車站到旅舍短短十來分鐘路程,已走過無數座紀念碑與雕像。依山而建的教堂、古堡與歷史建築,以及穿梭其中吹著風笛或拿著啤酒的行人,形成這座城市獨有的活力。 翻查資料,歷史上為了抗衡英格蘭的經濟霸權,蘇格蘭人會透過愛丁堡的港口與歐洲大陸通商,加上古老的愛丁堡大學每年均吸引大量歐洲的知識份子慕名而來,令愛丁堡得以成為歐洲文明交流匯聚之地,使之有著除了自身作為不列顛島上城市的文明面向外,同時亦散發著英國大多數城市都沒有的歐洲文化氣息。而蘇格蘭人對自身同時具備英國與歐洲面向的自豪感,也豪無保留地體現在蘇格蘭國立博物館裡。當我們讀到近代的歐洲歷史時,很多時候都很容易代入傳統帝國的史觀看待事情,例如對人類文明有莫大貢獻的科學革命、啟蒙運動,人們往往都會側重於英法兩國的主導地位。博物館則用了好幾層展廳的篇幅,強調蘇格蘭,尤其一度被譽為「北方雅典」的愛丁堡,那個時期在不論科學、文化、政治思想、科技等領域上的成就。除此之外,在關於大英帝國的展廳中,博物館也刻意地將蘇格蘭人的角色從其他英國人當中區隔開來。儘管蘇格蘭人與英格蘭人擁有幾近千年的恩怨情仇,他們也毫不掩飾地展現自己在大英帝國殖民擴張的歷史中尤其人員及技術上的貢獻。這種以蘇格蘭為中心的大英帝國史觀,除了令蘇格蘭人的身份不至於在傳統帝國史觀的洪流中被淹沒,也著實有效地衝擊了我們這些外來遊客對英國作為曾經的帝國中心那種同質性的想像。夾縫中的堅持地理上,蘇格蘭位於不列顛島的最北端,可謂是廣義上的歐洲的邊陲地帶。但在政治、文化、身份認同上,蘇格蘭人卻巧妙地被置於英國與歐洲大陸的夾縫中。在英法百年戰爭時期,蘇格蘭為了爭取獨立地位,不惜勾結法國夾擊英格蘭。後來蘇格蘭議會解散,倫敦對蘇格蘭實行了長達幾百年的直接管治,蘇格蘭人又協助大英帝國殖民全球,經濟上也日益依賴英國。早年英國脫歐,超過六成蘇格蘭人希望留歐,政府建築外至今仍保留著歐盟的旗幟,獨立呼聲再度高漲。蘇格蘭就是處於如此尷尬又微妙的夾縫之中。但正因處於夾縫之中,而無數代蘇格蘭人又一直堅持不被同化,才能建構出自己獨有的文化和歷史觀。今日的蘇格蘭仍是英國的一部分,政治上也跟隨英國脫離了歐洲,但這裡一切人和事彷彿都在告訴到訪的遊人:「我們不是一般的英國人,我們是屹立歐洲上獨特而偉大的民族。」▌ [霧海遊記]作者簡介區倬僖,畢業於香港中文大學,現正於倫敦大學亞非學院攻讀碩士。曾經熱烈投身學運社運,然後被淋了一大盤冷水,但始終堅信可以用行動創造更好的未來。世界很大,目前仍在努力尋找自己在當中的位置。

過去幾年一直處於居無定所的狀態,連同大學搬宿舍在內的話,搬屋次數大概十次有多。每次搬屋,都是對自己人生的一次審視:看看自己的物品比起上次搬屋多了甚麼、少了甚麼,甚麼需要留、甚麼需要扔掉或轉送他人。以往搬屋,總覺得有很多不能捨棄之物,認為即使今刻沒有用,將來有一日也必會派上用場;又或者,既然當初我選擇把它們留在身邊,代表它們至少在我人生中某段日子對我來說是重要的,是某段回憶或某種想法的象徵。但隨著搬屋次數漸多,當我一次又一次地審視,卻發現有些物品的重要性只會隨時間遞減,直至再也找不到非把它們留在身邊不可的理由。不論是大學時期的筆記、曾經很喜歡的擺設、某次活動的紀念品,還是興高采烈地買完卻一直未有時間閱讀的書,當中不少直至執拾之前我都早已忘了它們的存在。早幾年西方興起極簡主義(Minimalism),提倡人們須有意識地節制消費行為,不囤積物品,只留下生活中不可替代的必須品。部分甚至會制定嚴格的規矩以保持極簡的生活環境,例如限制家中除傢俬以外不可有超過一百件物品,書不可超過三十本,又或者所有衣物必須保持於能裝進一個行李箱內的量等等。極簡主義者認為,當我們習慣性地囤積物品,其實只會令自己周遭充斥著各種的符號與雜訊,令大腦不能真正休息,扼殺思考和喘息的空間。透過逐漸清空生活環境,我們才能從雜訊之中分辨出真正對我們重要的東西,繼而認清自己生命的價值。生於香港這個資本主義泛濫的城市,我們早已習慣每日都有不同人士千方百計地想進入我們的生活,說服我們接受某種價值或生活方式。但有多少人可以一直堅守著本來的信念和價值,不被別人推銷給我們的想法影響?主旋律故事大行其道,國家的宣傳機器無孔不入地在我們腦中植入正確的價值觀,然後新聞上的每樁大小事件都總能成為人們散播恐懼與絕望的素材。面對四方八面湧來的資訊、情緒與觀點,到底我們只能被這些雜訊牽著走,還是能夠輕巧地走在本來的道路上,繼續做著應該要做的事?紛亂的時代,我們總想捉緊某些東西來證明些甚麼。留住舊物,或許可以證明我們過去的一段段回憶,或是無限個對未來有過的想像,但換走的卻是當下的空間與專注力。最近又搬了一次屋。再一次審視昔日珍而重之的一大堆雜物與書籍,我狠下心腸,扔掉或轉讓了當中的大部分,學習輕身上路。▌ [霧海遊記]作者簡介區倬僖,畢業於香港中文大學。曾經熱烈投身學運社運,然後被淋了一大盤冷水,但始終堅信可以用行動創造更好的未來。世界很大,目前仍在努力尋找自己在當中的位置。

朋友 C 大學畢業後到某大公司工作,起薪不錯,公司也很願意為新人提供事業上的機會。但幾乎每次見面, C 都會跟我抱怨公司的同事間都在討論大灣區發展,有時為了融入工作環境,他也被迫加入說幾句國家的好話。他說,儘管每日都會跟不同人交流,同事間的相處也尚算融洽,但內心就是有一種不能排解的孤獨感,因為他沒辦法跟一班只想捉緊國家機遇發大財的人做朋友。倘若事情發生在幾年前,大概我會建議他辭職,反正能賺錢的地方不止一處,就別跟自己過不去。但今時今日,類似的說話卻再說不出,因為我知道 C 的情況絕對不是孤例。事實上,現在各行各業的人,不論公營私營,大家都或多或少正被要「維護國安」、「唱好大灣區」等政治正確的文化圍繞。我本人比較幸運,不用加入主動「維護」或「唱好」的行列,但也會在日常生活中感受到社會的壓力,彷彿身邊一雙雙眼睛正在監視著自己,稍一不慎就會被見疑即報。毫無疑問,政治正確已成為社會主流,逼使我們要有正確的思想和行為。但若果大家還有印象的話,以往不論是民調抑或選舉結果,均反映社會中持異議聲音的人士絕對不是少數,香港超過四分一的人口曾在幾年前的夏天湧到街上遊行示威更是不爭的歷史事實,證明所謂異議曾經才是社會主流。短短只有幾年,當日的主流究竟到哪裡去了?曾聽過坊間有種說法,說這幾年「真正愛香港」或「擁抱自由價值」的香港人不是被抓去坐監,就是到外國去了,以致今日仍然留在香港的人普遍立場都較保守、親建制。先說坐監。根據香港政治犯資料庫的數據,截至去年...