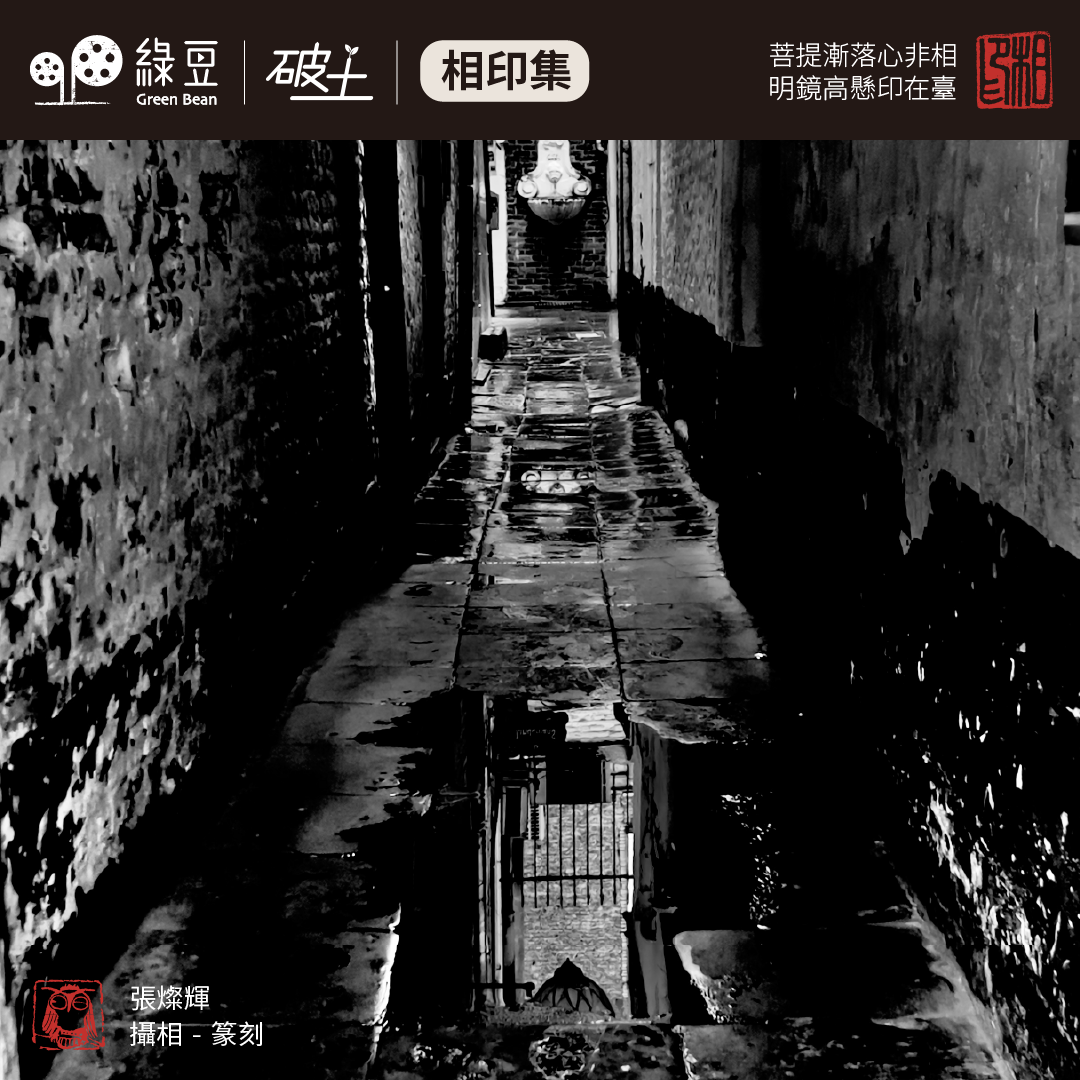

黑白攝相賦予街道夜晚或細雨中景象一種特殊的情感。燈光的閃耀與濕潤的路面交織出獨特的光影效果,讓人感受到時光的流逝與瞬間的靜謐。雨水滲透在街道上,形成了自然的鏡面,映射出周圍建築的輪廓,增添了些許神秘的氛圍。走在歐洲的小街上,古老的石頭建築猶如過去的回聲,透過黑白的畫面,讓人更能品味歷史的厚重。行人匆匆而過,透過他們的影子與剪影,彷彿訴說著不同的故事。黑白攝相也使得觀者的注意力更加集中於構圖與情感,讓人在欣賞這些無色彩的作品時,感受到深邃而豐富的情感。 ...

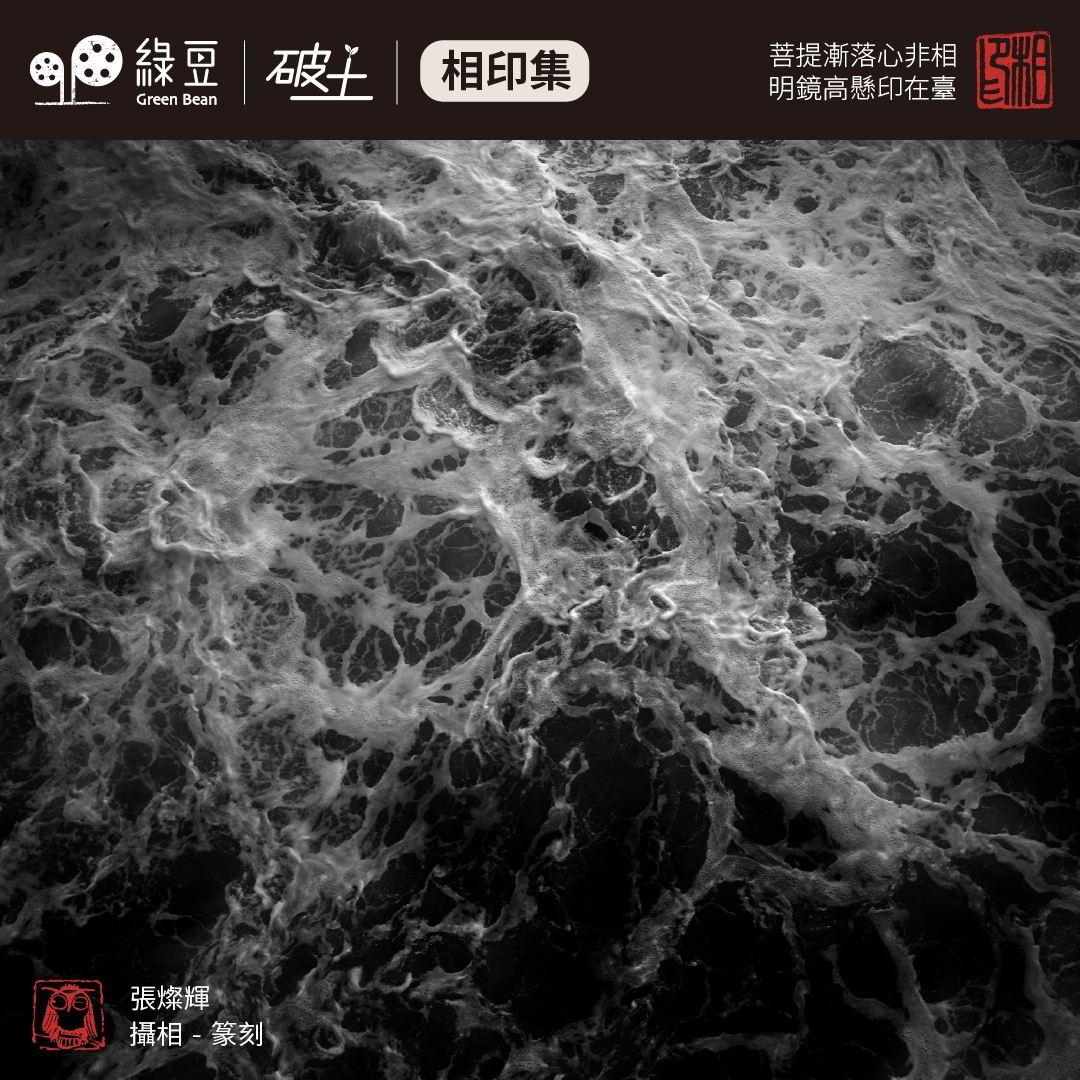

黑白光影的藝術,於詮釋水之形貌與天空之氣象時,展現一種獨特的深邃美感。水,無論是汪洋之浩瀚波瀾,抑或鏡湖之澄澈靜謐,在剝離色彩後,其流動的生命力與肌理的細緻處,皆透過光影的鮮明對比而被深刻放大。影像不再停留於表面的蔚藍或碧綠,而是引領觀者凝視水的本質:時而溫柔,時而狂暴,每一道漣漪與浪花,都彷彿是時間流轉的刻痕,滿載著深沉的哲思。 穹蒼的演繹亦然。黑白攝相將瞬息萬變的雲翳,從濃墨般的積雨雲到輕紗似的卷雲,其層次與立體感提煉得淋漓盡致。風雲變幻之劇、晨昏暮色之靜,皆化為簡約卻張力十足的灰階詩篇。光線穿透雲層的剎那,或暴雨將至的壓抑,這種種情緒的轉折,在單色世界中反而更顯純粹,深刻撼動觀者的心靈。它捕捉的不僅是天氣,更是自然吐納的氣息與情感。 相較之下,彩色攝相雖能忠實呈現繽紛世界,然其斑斕炫目,時而成為一種視覺上的干擾,使目光流連於色彩本身,而非影像的靈魂。黑白攝影則是一種美學上的「減法」,它勇敢地濾除色彩的雜訊,逼使我們直面畫面的骨幹——構圖、線條、光影與情感。這種去蕪存菁的過程,讓水與天空的主題更為凸顯,引導觀者進行一場內省式的視覺對話,從而喚起對自然一種更為深刻、雋永的情感共鳴。 ...

波隆那的卡爾多薩紀念公墓(Certosa Monumental Cemetery Bologna)是一座結合了歷史、藝術和建築的重要文化遺產。位於意大利波隆那的這座公墓,不僅是死者安息之地,更是展示波隆那豐富歷史和文化的重要場所。這座公墓建於1801年,原本是為了取代當時的城內墓地,旨在提供一個更為優雅和莊嚴的安息之所。Certosa這個名字來自於「卡爾特修道院」(Certosa),意指一個隱秘的修道院,象徵著靈魂的安寧與超脫。 這一時期的建築風格往往受到古典藝術的影響,這使得卡爾多薩紀念公墓在設計上融合了多種風格元素。在建築上,卡爾多薩紀念公墓以其壯麗的羅馬式拱門、優雅的庭院和自然修剪的花園著稱。墓地的佈局恰到好處地融合了建築與自然,將安靜的氛圍和思考的空間提供給訪客。公墓內的建築物主要由白色石材建成,展現出簡約而大方的美學,同時也令人感受到一種莊重感。這裡有雕像和紀念碑都是藝術作品,反映了當時的文化與社會背景,讓人們在賞析這些藝術品的同時,也回顧歷史。 卡爾多薩紀念公墓內有許多重要的雕像和紀念碑,其中一些紀念著知名的文人、政治家、藝術家及學者。這裡還是波隆那大學(University of...

帕爾馬(Parma)位於意大利艾米利亞-羅馬涅(Emilia-Romagna)大區,以其豐富的文化遺產和美食而聞名。這座城市不僅以其古老的建築和藝術作品著稱,還擁有著名的紀念墳場 ——「Cimitero della Villetta」,這裡安葬著許多重要的歷史人物,其中包括著名的小提琴家尼科洛‧帕格尼尼(Niccolò Paganini)。 尼科洛‧帕格尼尼是19世紀最具影響力的小提琴家之一,他以其卓越的演奏技巧和創新的作曲風格而聞名於世。帕格尼尼在帕爾馬逝世後,他的遺體在Cimitero della...

意大利都靈紀念公墓 (Cimitero Monumentale di Torino)是意大利最重要的墓地之一,建於19世紀,具有豐富的建築歷史和文化內涵。它不僅是安息之所,更是藝術和歷史的博物館,匯集了許多傑出的雕塑和紀念碑,反映了意大利的社會變遷和藝術發展的歷程。 都靈紀念公墓的建築風格多樣,融合了新古典主義、巴洛克和現代主義等多種建築風格。公墓的設計始於1817年,最初是為了容納因城市擴張而需要遷移的墓葬。隨著時間的推移,這裡逐漸發展成為一個宏偉的建築群,其中不僅有傳統的墓碑,還有許多富有藝術價值的雕塑作品。 公墓內有眾多著名的雕塑家創作的作品,其中最引人注目的就是比斯托爾菲...

從未想過會在意大利中部的小城帕維亞(Pavia)停留,這裡似乎沒有太多遊客,一點不touristic。儘管這個城市的紀念墳場似乎不以重要的雕塑家作品聞名,卻因為它位於我們前往都靈及比斯托菲(Leonardo Bistolfi)博物館的途中而引起了我的興趣。對於這座紀念公墓的資料相對稀少,連Sandra Berresford的書中也沒有提及,但這並不妨礙帕維亞的獨特魅力。 帕維亞自古以來便是一座學術重鎮,最著名的當屬帕維亞大學。成立於1361年的這所大學,不僅是意大利最古老的學府之一,也是歐洲學術界的一個重要里程碑。起初,帕維亞大學以其法律和醫學課程而聞名,吸引了來自整個歐洲的學生和學者。隨著時間的推移,這所大學培養了無數影響深遠的人物,包括科學家、文學家及政治家等,他們在各自的領域中對社會的進步和發展作出了重要貢獻。 在帕維亞大學的校園內,悠久的歷史與現代的學術氛圍交織在一起。大學內的建築風格多樣,既有古典的教堂和圖書館,也有現代化的實驗室和教室,無不彰顯著帕維亞在教育領域的傳承與創新。 除了學術,帕維亞的紀念公墓(建立於1876年)同樣值得一提。這裡是帕維亞及周邊地區著名市民的最後安息之地,象徵著對過去的尊重與紀念。紀念公墓作為意大利墓園運動的一部分,旨在開發具有紀念意義的公墓,將藝術與建築融入哀悼過程中,讓人們在追憶故人時,也能感受到文化的深度與美感。這裡的每一座墓碑和雕塑,都講述著一段故事,反映著逝者的生平與成就。 園內有藝術價值的雕塑似乎不多,但相片三的雕像值得仔細觀察。我不知道雕刻家是誰,但顯然是浪漫寫實主義的作品,女像的哀怨表情加上細緻的服飾最令觀者動容。...

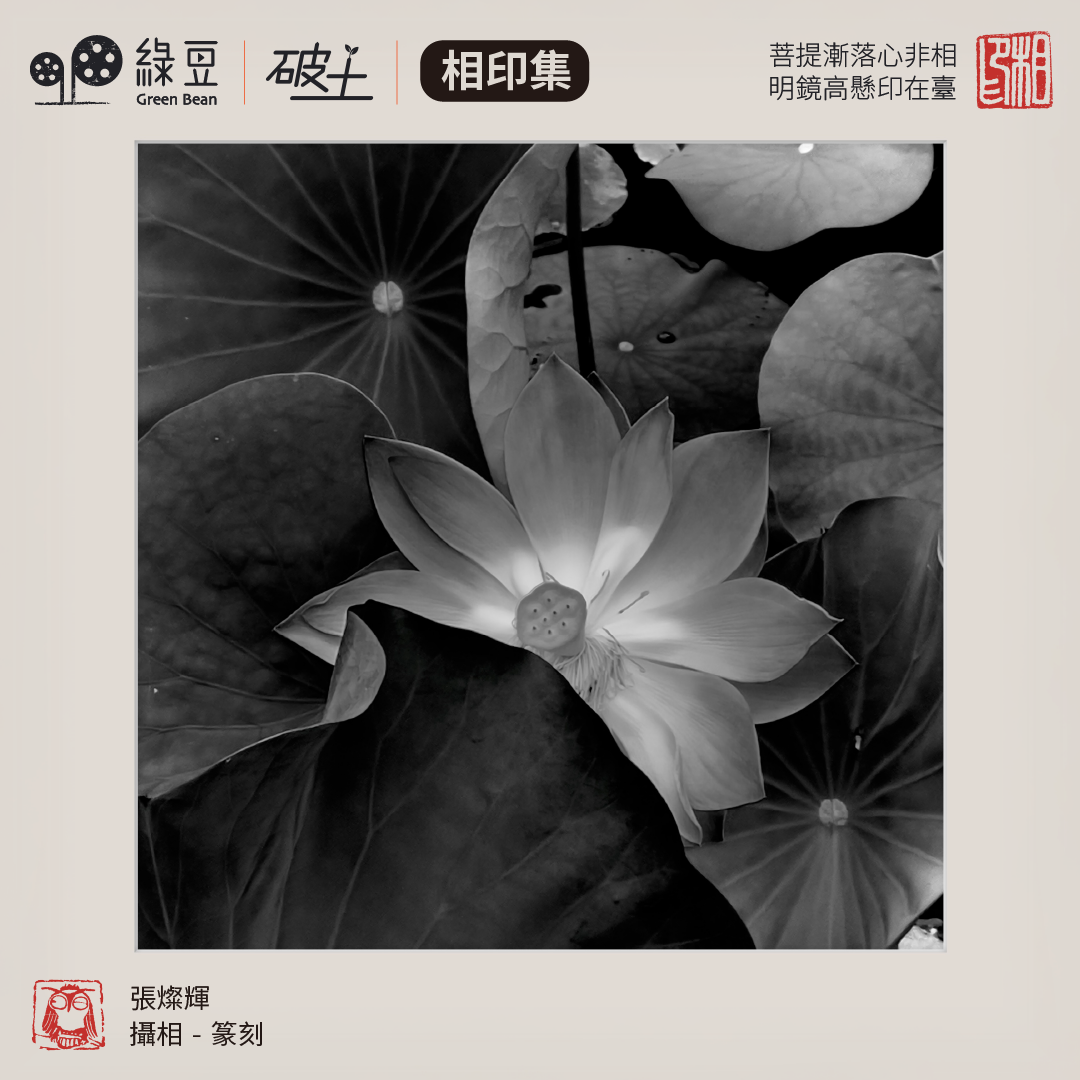

六月是荷花盛放的季節,這個時候的池塘裡,蓮花爭相綻放,吸引了無數的遊客和攝影愛好者。然而,通常我們看到的荷花照片,多是色彩斑斕的畫面,鮮豔的粉紅、潔白的花瓣在陽光下閃耀,給人一種明亮而愉悅的感覺。但如果用黑白相片來詮釋荷花之美,或許會有截然不同的視角。 黑白相片,去除了顏色的干擾,讓人更專注於形狀、線條和光影的變化。荷花的花瓣在黑白的世界裡,似乎變得更加柔和而富有層次,優雅的曲線勾勒出一種獨特的韻味。每一片花瓣的邊緣,在光線的照射下,形成了微妙的明暗對比,展現出荷花的細膩與堅韌。 在黑白的背景中,荷葉也展現出不同的美感。水珠在葉面上滑動,反射出光影的變化,這樣的畫面讓人感受到一種靜謐與安詳,仿佛時間在此刻凝固。黑白相片中的荷花,宛如一位優雅的舞者,在清風中翩翩起舞,無論是盛開還是含苞待放,都散發出一種淡淡的哀愁與美麗。 拍攝荷花的過程中,攝相師需要更仔細地觀察,每一個角度和光影的變化都可能會帶來不同的效果。在黑白的世界裡,荷花不僅僅是自然的產物,更成為了情感的寄託。它們在水面上搖曳生姿,像是在訴說著千古流傳的故事。 因此,黑白相片所呈現的荷花之美,不僅僅是視覺的享受,更是心靈的共鳴。這種簡約而深刻的表達方式,讓我們重新認識了荷花,讓它在六月的陽光下,散發出不一樣的景象。 ...

曼圖亞紀念公墓(Cimitero Monumentale di Mantova)是曼圖亞市最主要的墓園,自1824年開始策劃,到1906年才完工。 曼圖亞(Mantua 意:Mantova)絕對不是旅遊景點,沒有多少遊客。我到此地全因為這墳場,欣賞卡洛‧切拉蒂(Carlo Cerati,1865-1948)的作品。曼圖亞紀念公墓被描述為「新藝術風格雕塑的寶盒」,與大多數紀念公墓不同,其藝術高峰在20世紀初。切拉蒂是這座公墓最重要的雕塑家,他在曼圖亞和克雷莫納地區活躍,作品遍布墓地各處。...

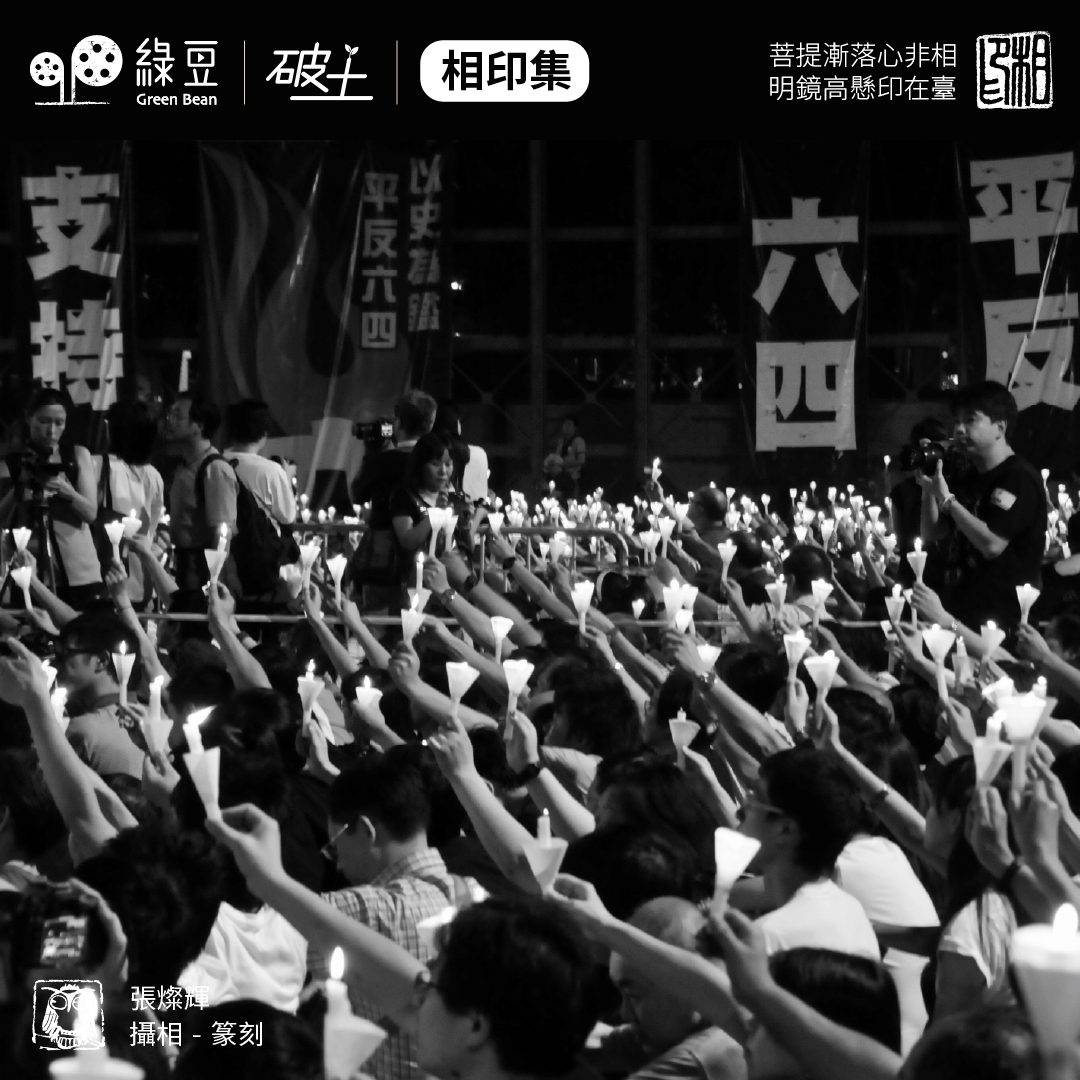

1989年天安門大屠殺是中國現代歷史中不可磨滅的一章,象徵著爭取民主與人權的重大時刻。事件發生後,香港成為紀念這段歷史的重要場所。每年六月四日在維園舉行的燭光悼念晚會,成為港人堅持記憶與良知的象徵。但自2020年《國安法》實施後,悼念活動被禁止,公眾空間被收緊。然而,六四的記憶仍深植人心。 作為多年來的參與者,我見證了香港人堅韌的精神與團結。每年的維園集會如同朝聖之旅,大家手持燭光,高喊「毋忘六四」、「平反六四」、「打倒一黨專政」……氣氛既悲傷又充滿決心,展現我們對歷史與正義的堅持。 儘管近年香港政治環境急劇變化,悼念活動遭打壓,但六四的精神未曾熄滅。人們透過社交媒體、藝術創作、文字與照片,繼續傳遞真相與記憶。對我而言,回憶那些與市民肩並肩的夜晚,成為堅持信念的力量。 即使我們不能再在維園聚首,全球各地——無論是英國、歐洲、台灣、加拿大或澳洲——仍有人延續這份記憶與承諾。歷史可以被挑戰和更改,但真相卻無法被抹去。 我唯一深切的遺憾,是過去太相信「明年還可以再來」,而沒拍下更多影像。如今,我們已失去了再次聚集在維園的機會。 這一輯相片只不過是30多年來的點滴。相信維園六四晚會在無數的相片或記憶中,永遠不會遺忘。 ...