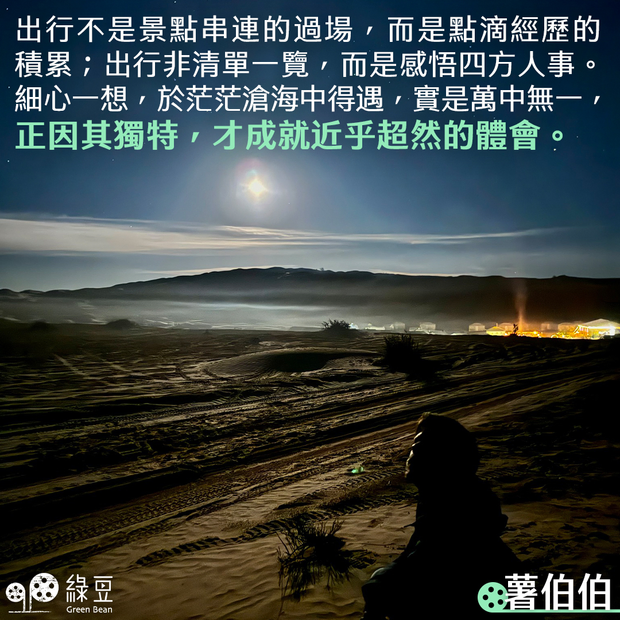

談起西藏,即使離開已有多年,偶有人問及行程建議,我列舉大城小鎮、名勝古剎,猶如條件反射。然而我的西藏記憶,統統與景點無直接關係。布達拉宮固然宏偉,但我一直記起的卻是與摯友共繞轉經道、身躬五體投地禮,以身體長度覆蓋轉經道距離,仿佛將心靈與土地緊緊結合。又或是漫步拉薩城,擺脫背後死死跟隨的尾巴,爬進廢墟,想像尊者昔日的身影。說起伊朗,亦是我特別喜歡的國度,每念及此,便憶起道別之時,朋友夫婦帶我買香料,逐一書寫名字及翻譯。我問伊朗人何以如此友善,友人謙稱是出於《可蘭經》教義。到訪聖地墓陵,伊瑪目問我有何宗教,答是佛教,他叫我唸佛。我詫異地問在清真寺唸佛是否合適,伊瑪目笑說無妨,遂唸《妙法蓮華經》〈提婆達多品〉,他問其義,我說善人即可見佛,他笑著舉起雙手說:「我見到了。」到尼泊爾徒步,安納盤娜峰震懾人心,然我所念,乃途中與志同道合者夜聚茶館,話題由填歌詞到國際仲裁。還有撒哈拉之夜,月出前星海縱然耀眼,卻不及帳篷燭光映照下的對談,話題無遠弗屆。古蹟歷史悠遠,卻總不及共同漫步回憶,幾近深刻銘文。越去旅行,越發覺行程設計更為簡單,甚至一城留十日。因為出行不是景點串連的過場,而是點滴經歷的積累;出行非清單一覽,而是感悟四方人事。細心一想,於茫茫滄海中得遇,實是萬中無一,正因其獨特,才成就近乎超然的體會。此等經驗常顯平淡無奇,卻是我在旅行中最念茲在茲的回憶,藉此尋獲出行意義。圖片:撒哈拉營地的星夜,攝於 2023 年 12 月 31 日連結:https://www.patreon.com/posts/97064771▌[光合作用]作者簡介薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。...

朋友問我徒步旅行所需裝備,我常建議使用日常穿戴之物,避免浪費不必要的新購。若外遊時遇上極端情況,當然稍有例外,諸如登峰潛海滑雪,那是實務必要,不在此列。若只是遠足徒步,或沙漠之行,平日穿著的運動鞋,往往遊刃有餘。新購物件最大問題,是未經久測,中伏風險大。曾見有人為旅行而新買「專業」登山靴,到埗後始覺磨腳,全程受罪。在「專業」二字加上引號,因那只是高價的代名詞。對真正的登山達人,例如尼泊爾挑夫,即使背上 20 至 30 公斤,常穿正常運動鞋,間中還遇只穿布鞋或甚至拖鞋,如履平地。衣物亦如是,挑夫衣著像去街市買菜,沒有 Gore-Tex,反而健步如飛。平日不好意思胡亂花費,旅行儼成滿足購物慾的好藉口。途中變故頻生,總能找到購物的托辭,好聽點是為旅途應急,預防萬一,買了不用就當求個安心,如同神佑。若物件好用,何不日常使用?我在旅途中的梳妝袋,正是家中所用;背囊、錢包等亦與平時相同;電腦及充電插頭一直使用國際通用款式,免得外遊時不習慣;一雙運動鞋,只是運動用品連鎖店的便宜貨色,行遍香港海濱長廊、尼泊爾安納盤娜高原、突尼西亞撒哈拉沙漠、巴黎的雪地。若遇雨雪,怕腳濕冷,配備防水襪,即能輕鬆應付。不為旅行增添額外用品,與日常生活融為一體,完美結合旅行與生活,出門前不再需要整裝,加本護照即能起行。照片:2023 年徒步尼泊爾時的年輕挑夫...

人喜歡問原因,然而講得出的原因,往往非真。「你為甚麼要去某地旅行?」又或是「為甚麼要選擇去旅行?」一句簡短的「為甚麼」,問簡答繁,非一時三刻能給出結果,往往只能敷衍了事。 以前在西藏開咖啡館,旅居拉薩的香港人寥寥,偶爾受香港報章訪問。初受訪時,記者問我何以選擇西藏,既有此一問,當然要盡量回答,想來想去就只是說喜歡其人文、氣候、歷史、宗教、文化等。 不單記者,客人亦如是,日復一日,問答有如流水帳,一天回應好幾次。試過誇張到剛問完的客人還未走,第二輪客人進店提相同問題,然後首次兩輪客人仍在店中,第三輪客人進來再問,前面客人忍不住笑。我的答案如出一轍,依然是人文天氣之類,問者收貨,我也更真誠地相信自己所答。後來細想,所謂前因,實為後果。當初決定旅居西藏,根本從未考慮過此等因素,純粹憑直覺下決定。 理性主導? 想起在20 世紀60...

昔日經常收到電郵,有人問我西藏的旅遊之計劃。香港人似乎有一個特徵,很喜歡用 Excel 來計劃行程,不是說所有香港人也會用Excel 計劃行程,但每次用 Excel 發給我行程的人,總是香港人。行程寫得鉅細無遺,例如早上 9...

最初去旅行,大概會因錯過一些著名的必遊景點而失落,然後好像為了平衡這種失落,不知是自己想出還是受他人啟發,漸漸相信所謂錯過景點,是為行程留下一點「遺憾」。 然而為甚麼要為行程留下一點遺憾?原來是要「讓自己找到回來的理由」。最初認為甚有道理,就像「離開是為了回來」一樣滿有啟發,如今卻覺得文藝得陳腔濫調了,說出來都有點打冷震。 藏人沒進過布達拉宮 把錯過景點說成是遺憾,其弊端是先把景點定性為必遊,才會因錯過而失落。然而何謂必遊?不少「必遊景點」,甚至與當地人的認知相距甚遠,令人摸不著頭腦。以前有位馬來西亞朋友就問我,在香港有否去過某某園喝港式奶茶,甚至說:「沒有去某某園喝奶茶,等於沒來香港。」按此定義,我這個地道香港人,豈不等如沒來過香港?(但後來我也真的去他推介的茶記喝奶茶,味道算好,但對香港人來說絕不罕見。) 網上隨便一搜,總有所謂「必吃」推介,在拉薩時見過有「藏式火鍋」店,自吹自擂在招牌上打廣告寫不吃等如沒來西藏,但我的藏人朋友說他在拉薩出生成長,成年後才第一次吃到藏式火鍋。即使不談吃喝,有些旅客會因為買不到票進入布達拉宮而覺可惜,但其實不少藏人朋友多年以來都沒有進入布達拉宮,繞著布達拉宮轉經道而行才是朝拜的重點。 珍惜值得珍惜之緣份...

有年乘搭四川航空回拉薩,座位毗鄰緊急通道旁邊,空少提醒勿觸碰機艙門的開關,我與友人皆說知道。過了一會,空少又回來,再次叮囑不要觸碰艙門,剛才不是已說了?我雖覺怪,還是應好。未幾,沒想到同一空少三度回來,千叮萬囑莫觸門掣:「真的不要打開呀!」我們不禁笑了,問以前是否有人打開過?他像得到理解兼解放,一匹布細訴以前遇過亂開艙門客人,後來還跟我交換微信。 我上網搜尋相關新聞,果有人會因奇怪理由擅開艙門,然世道雖荒誕,類似情況還屬罕見。飛行安全固然重要,有人或認為講多句無損大礙,然而對於這種萬中無一的事件,卻要三番四次花費唇舌及精力屢提乘客,似無必要,變相過度警示。 限時上網一小時 想起往事一樁,昔日曾在西藏經營咖啡館,某日下午歐洲情侶來店,只點飲品一份,一直插電使用 Wi-Fi。反正午市客稀,有多餘桌椅,任其久坐,一坐就是六七小時。晚上顧客越來越多,全店滿員,我從經營者角度去看,如他們不再點單,最好讓出桌子。我問他們要否再下單,回答說不需,但並無離開之意。那實在不好意思,地方淺窄,我只好以「科學方法」不讓他們上網。情侶見他人能上網,唯獨他們斷線,也沒敢多問,過一會就自動離開。 那天以後,我覺得任由客人上網也非良策,乃在...

曾於西藏旅居多年,常有人問我高原反應之事,事涉醫療,當然戴好頭盔,人之體質各異,有事最好看醫生,又或到衛生署的旅遊健康中心查詢。自己算是幸運,當初入藏均走極為緩慢的路徑,對高原氣候有充足調節,及後多年也未曾有明顯反應。 高原病的主因就是缺氧,調節呼吸是重中之重,然而不少人卻因缺氧導致呼吸既急且淺,節奏紊亂,呼吸不足,加深缺氧,引致更差的缺氧,變成惡成循環,像下降的螺旋,情況只有惡化再惡化。 有些人難受過後,自然能走出來;但有些人則是不斷惡化,甚至還沒有完成適應的過程,便匆匆打退堂鼓坐飛機離開西藏,以後對高原充滿恐懼,見過鬼怕黑。這種恐懼甚至會影響他人,以前舉行過不少西藏旅遊講座,總會遇到參加者跟我說一直不敢前往西藏,原因只是「因為他的姐夫個表弟個同學個伴侶,曾經到訪西藏而有高原反應,嚇得身邊眾人都不敢再去」(或類似的原因)。 調整呼吸是關鍵 有關高原反應的用藥情況,衛生署旅遊服務中心建議服用 Diamox,但在香港屬處方藥,部分人有過敏。服用...

在迎接 2024 年的除夕之夜,到了突尼西亞的撒哈拉沙漠,元旦破曉眾人爬上沙丘看日出。在沙丘斜坡步行,行一步,退半步,走起來倍覺吃力。我卻像一支箭般飛奔往前走,走到老遠。朋友以為我體力好,其實不然,只是我想起多年前到另一個沙漠參觀時領悟到的一個竅門。話說那年到戈壁沙漠,首次爬上沙丘,每步細沙鬆散,難以借力,像永遠不能前進,總覺被拖後腿,困乏之餘,也感沮喪。當時遇到一名在北京唸書的學生,見他絲毫不受阻礙,像箭般跑至丘頂。我仔細觀察他走路的方法,發現其姿勢與他人相同,以同樣的步伐跑上山丘,唯一分別是他即使溜後,仍是以幾乎一樣的步伐前進。別人是走一步,退半步,不知所措之際,才遲疑地踏出一步;對他而言,則是走一步,溜後半步之間,早已果斷地邁出另一步,沒絲毫猶豫。當你明白腳踏沙丘,借力不易,本來就是充滿無力之感,落後更是無可避免,然而有此心理準備,只要堅定地抬步前行,便能感受到上升的動力,甚至享受落後的快感。在 2024 年元旦日在撒哈拉想起年少時行走沙丘的步伐體會,當是給大家的新年祝福。照片:2024 年元旦日,撒哈拉日出連結:https://www.patreon.com/posts/95818493▌[光合作用]作者簡介薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。 ...

上文提到《華爾街日報》訪問手機賊,提及賊人用低技術方法,盜取受害人的 iPhone 開機密碼,進而更改 Apple ID 密碼,便如入無人之境,再用手機銀行apps 偷錢。手機賊共偷過百手機,每月竊款二萬多美金。除了之前談及更改...