2020年,《香港國安法》的實施宣告著香港的公民社會進入一個人人動輒得咎的階段。短短數年間,由《香港國安法》到俗稱23條的《維護國家安全條例》,以國安為名的權力網正迅速擴張,從原本聲稱只針對極少數人或嚴重威脅國家安全的罪行,發展成為日常生活無所不包的控制工具。儘管聯合國人權專家反覆警示國安法律衍生的人權問題,但五年後的今天,香港政府繼續以「國家安全」為名進行社會改造工程。我們的日常生活,無論是餐廳經營、公共服務、文化活動,都成為威權統治的戰場。 「食環23條」:連坐法的現代版? 六年前,港人仍可在收據上印一句「香港人加油」。如今,一張收據可能已經足以觸發當局吊銷牌照的「冒犯行為」。今年6 月初,食環署在餐飲和其他商業活動的許可證條款中加入了嚴苛的國安附加條款,規定只要證照持有人或其「關連人士」涉及所謂「冒犯行為」,許可證便可被即時撤銷,更不容申訴程序暫緩執行。 然而所謂「冒犯行為」曖昧難測:從收據標語,到支援性小眾的社媒貼文,甚至僱用曾服刑的反修例運動示威者,會否都被視為「不利公共道德或公共安全」?條款的模糊定義,沒有明言的執行標準,以及完全由當局主導及決定的詮釋權,提供極大的彈性供當局任意使用,成為打擊政治反對聲音的工具。聯合國人權專家早前指出,《國安法》以及「23條」多處欠缺清晰的定義,而廣泛的定義必然涉及任意和歧視性的執法風險。香港的發展正逐步引證人權專家提出的質疑。 無「署」不國安:骨牌的下一張 國安條款的影響絕不止於餐飲行業。香港的國安規則已深入社會各個領域,包括教育、社福、工會、公共集會乃至文化生活。教師和公務員的招聘考試中,都必須通過「國安測試」;工會和社福機構的註冊審批過程中,也被強制加入國安審查程序;學校和公共圖書館內,被視為不利國安的書籍資料被強制移除;甚至持續進修基金、長者牙科服務項目、郵政設計、運輸服務合同也被要求加入國安條款。國安條款如此細密地滲透,香港已幾乎沒有任何公共領域是免於威權監視的。...

我們於去年11月發表《 香港酷刑和不人道處遇報告 》(註一)指出中國當局,包括香港政府,未有根據《禁止酷刑公約》提交國家報告,逾期已近五年。我們並致函聯合國禁止酷刑委員會,要求作出跟進,以督促締約國履行公約義務和維持聯合國人權機制的完整性及監督的功能。 今年二月,中國政府終於向委員會提交報告,有關香港的報告 (註二)及相關文件已於近日上載至聯合國網頁。按照程序,禁止酷刑委員會將展開審議中國、香港及澳門執行《公約》的情況。我們預計,是次審議有望於2026年進行。《禁止酷刑公約》是以防止及禁止酷刑及不人道對待及處罰作為保障人權的公約,締約國或適用地區需要交代政府如何在法律、政策及實務中防範及禁止酷刑及相關行為。故此,香港政府在2019至2020年反修例運動期間對示威者施行暴力及不人道對待的問題,將會面對聯合國人權專家的審視及質詢。2019年反修例運動雖已事隔六年,但追究香港政府的責任,制止警察濫權行使暴力的人權倡議,絕不應該停止。 政府迴避指控 公民社會仍有可為...

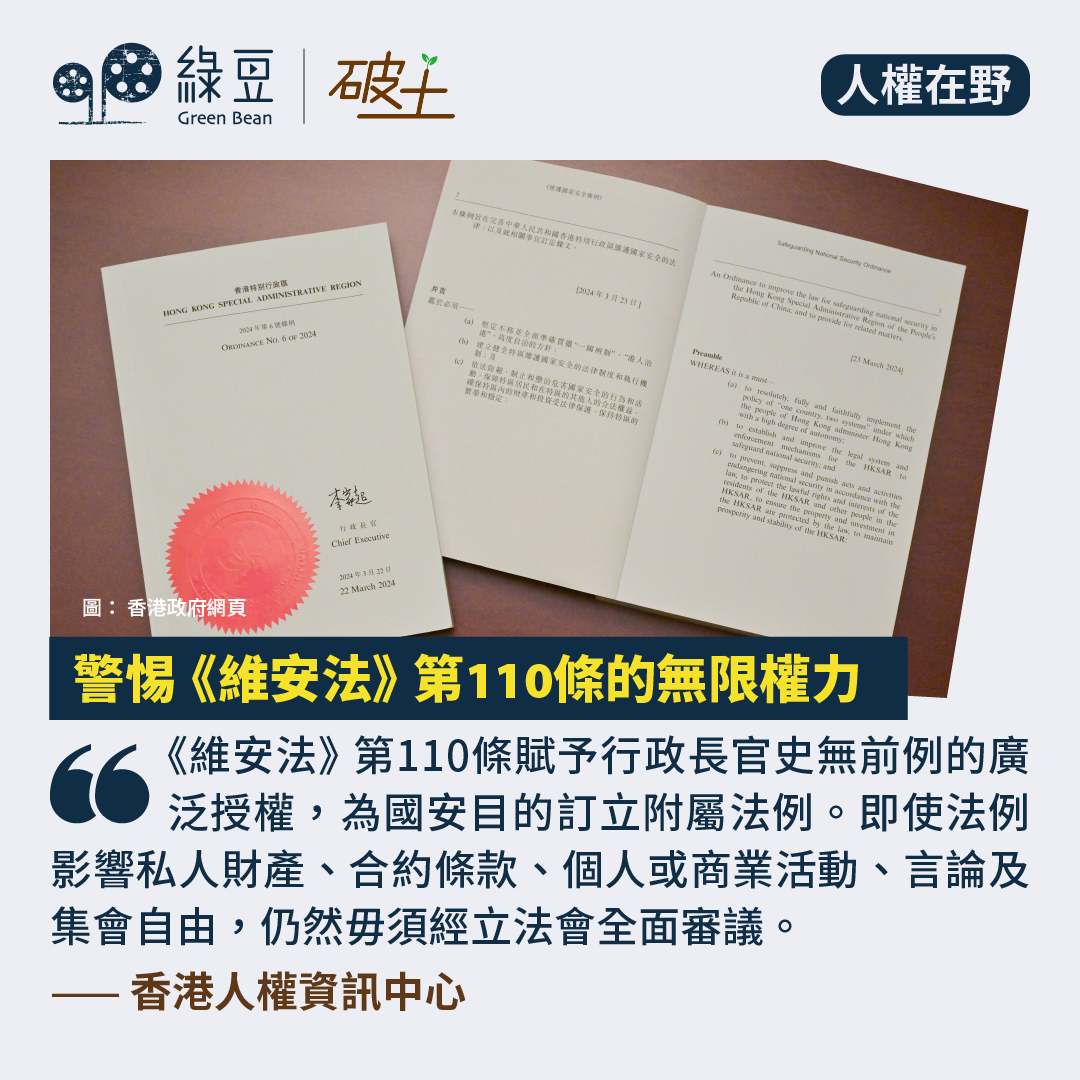

香港政府於5月13日刊憲,根據《維護國家安全條例》(下稱《維安法》)第110條,即日實施兩項附屬法例,包括闡述中央駐港國家安全公署的職責及角色,並將公署的辦公大樓、住宿設施等地點劃為禁地,禁止公眾查察或未經授權進入。附屬法例定明,當國安公署根據《香港國安法》第五十五條對特定國安案件行使管轄權時,香港政府及公務人員必須向公署提供協助;未遵從法律文書指示、抗拒或妨礙公署職務均屬犯罪,最高可被判處7年監禁及50萬元罰款。這些附屬法例採用「先訂立、後審議」的立法方式,即法例於刊憲當天即告生效,立法會僅有極短時間(至6月11日)提出修訂或廢除。打破立法慣例及法治原則在行政主導的威權管治現實下,立法會已淪為政治現實中的「橡皮圖章」。期望立法會議員有效修訂這些法例,顯然不切實際。然而,我們更應透過這次立法案例,認真分析香港國安法律如何根本性地改變了本港沿襲普通法傳統的立法慣例和法治原則。香港立法程序傳統上遵循英國普通法原則,立法權根本上歸於立法機關。法案必須經立法會三讀程序,經全體委員會逐條、全面、公開的審議、辯論和表決,方可正式生效。此一制度不僅保障民意代表的監察角色,也避免行政部門濫權。然而基於行政效率考量,法律容許政府或授權團體訂立附屬法例,以簡化程序通過技術性及行政性措施,如交通規例、藥物規管等。正因附屬法例這種程序簡化的性質,普通法傳統明確限制其適用範圍,並防止行政濫權。《釋義及通則條例》第28條正是這種原則的體現,除非主體法例另有明確授權,附屬法例內的刑罰不得超過罰款5,000港元及監禁6個月。但《維安法》第110條明顯打破此限制,賦予行政長官會同行政會議廣泛授權,以「維護國家安全」之名,可任意訂立高達7年監禁和50萬元罰款的新罪行,以及為國安目的訂立附屬法例。即使法例影響私人財產、合約條款、個人或商業活動、言論及集會自由,仍然毋須經立法會全面審議。以捷徑侵蝕立法會憲制地位事實上,2020年民主派曾就政府以《緊急情況規例條例》(《緊急法》)制定《禁止蒙面規例》提出司法覆核,質疑此舉違憲,並在高等法院獲得勝訴。然而終審法院裁定《緊急法》合憲,認為立法會並未違憲轉移立法權予行政長官會同行政會議。此一裁決當時引起極大爭議,並被視作為行政機關擴權打開「潘朵拉的盒子」。相較於《緊急法》,《維安法》第110條的授權範圍更廣闊,影響更深遠,且不需有任何緊急或危害公安的條件即可援引。從這次附屬法例立法過程看來,其內容大多並無即時的緊急性。政府之所以採用「先訂立、後審議」方式,只因法律授予此權限,而非實際需要。這清晰表明政府不但無視普通法原則中所強調的合法性和比例原則,更透過附屬法例立法這捷徑逐步侵蝕立法會的憲制地位。以《維安法》第110條訂立附屬法例的危險性,並非僅限於其可施加嚴苛刑罰的權力,更在於它背後代表的深層制度轉變。香港的政治制度長期以來本已行政主導,立法會在選舉制度被重塑後,其作為民意機關的功能已被大大削弱。然而當權者仍然積極將立法權從立法機關轉移至行政機關,並透過「國家安全」的理由使之常態化。這種轉變不僅衝擊普通法的核心原則,亦直接損害法治及市民權利,長遠亦將影響香港作為國際金融中心的營商環境。雖然在當前政治環境下難以即時逆轉此一趨勢,但持續的討論、批判及公民的關注仍然不可或缺。只有警醒並堅持守護法治及人權的價值,我們才可看到社會改革的轉機。 ( 圖 : 香港政府網頁 ) 香港人權資訊中心Facebook: facebook.com/hkchr.orgIG: hkchr_org...

自2020年《香港國安法》實施以來,社會的壓抑氣氛不斷加深,公民自由逐步萎縮,甚至有論者直言「香港已死」。然而,我們於上月發布的《香港人權報告2024》,再次清晰而冷靜地指出,香港的人權狀況雖然嚴峻,但香港的公民社會仍在艱難中奮力抵抗,未曾放棄。 報告列舉了2024年香港人權狀況的六大趨勢,包括國安體制的進一步擴權、司法獨立受損、監控升級與跨境打壓、法律及行政要求武器化、和平集會的消失,以及文化與教育自由的嚴重受限。這份報告揭示的,不僅是香港政府如何以「國家安全」之名行壓迫之實,更指出威權管治如何逐漸滲透至日常生活的每個角落。 市民的創意與堅韌性 然而,面對系統性打壓的沉重現實,香港公民社會並非全然被動。即使環境艱困,市民仍展現了強大的創意與堅韌性。 例如,在文化和藝術領域,當局雖然透過行政手段取消或限制各種文化活動、表演與展覽,但活動組織者和藝術家們沒有因此噤聲,反而繼續在限制下尋找舉辦活動的渠道和創新的表達方法。在活動被取消或被迫收回作品時,當事人勇於交待原因或聲明是受到「不可抗力」的壓迫,拒絕讓政治壓迫在暗地裡發生。雖然當局的施壓成功,但不代表人們因此而接受和屈服。每一次宣布因「不可抗力」的原因而取消活動,也是在嘲諷當權者的橫蠻無理。 公民參與方面,儘管政府成功令大型示威消失多年,報告指出,這種寧靜背後是非正式渠道及預防性審查所造成的無形禁令。然而,這並未完全阻止市民參與公共事務。小型的抗議行動、堅持於六四當日在街頭以隱晦的方式進行悼念。香港的在地市民仍在必要時刻,勇於行使集會和表達自由。 司法層面也有振奮人心的例子。雖然政府透過收緊法律援助、要求敗訴申請人支付高額的訴訟費用,企圖打擊具公眾利益的司法訴訟,但仍有不少律師和市民堅持透過法律途徑維護基本權利。儘管面對高度風險和惡意騷擾,他們仍持續向法院提出訴訟,公開挑戰政府可能濫用行政權力的做法。這種堅持不僅保留了司法獨立的火苗,更是盡力在本地法制中,確定權利的保障和政府的責任。...

在香港夏季的潮濕酷熱中,女性囚犯被迫穿長褲參與日間活動,而男性囚犯則可以換上短褲。前支聯會副主席鄒幸彤針對這一政策提出司法覆核,認為懲教署的服裝規定構成性別歧視,不僅違反平等原則,還因加劇酷熱環境下的不適而涉嫌不人道對待囚犯。她提出的挑戰提醒我們,囚權不僅是免於酷刑的權利,更是在監禁中獲得公平與人道待遇的基本保障。 國際人權標準:囚權的法律基石 囚犯權利的保障根植於國際人權法。《世界人權宣言》第5條禁止酷刑及不人道或侮辱性待遇,奠定了人性尊嚴的基礎。《公民權利和政治權利國際公約》(ICCPR)第7條重申此原則,第10條強調即使是被剝奪自由者亦應受人道對待,第26條保障法律面前人人平等,禁止基於性別的歧視。《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)要求消除女性在監禁環境中的不平等待遇。 1990年聯合國通過的《囚犯待遇基本原則》第1條已明確表示規定,囚犯應享有與自由人同等的核心人權,除非因監禁必要性受限;第2條亦同樣提出禁止任何因性別等身份施加歧視。2010年制定的《聯合國女性囚犯待遇準則》(Bangkok Rules)針對女性囚犯,第19條要求服裝適應氣候並尊重尊嚴,避免性別差異加重負擔。 梁國雄的長髮 鄒幸彤的司法覆核並非孤例,梁國雄(長毛)亦曾因男性囚犯須剪去長髮而入稟申請司法覆核。梁國雄於2011年衝擊立法會遞補機制論壇,2014年被裁定刑事毀壞及擾亂秩序等罪成,判囚4周,入獄時被剪去長髮。根據懲教署《工作守則》第41-05條,男性囚犯頭髮須「盡量剪短」,而女性囚犯無此限制。他被迫剪去標誌性長髮,遂提起司法覆核,指控政策違反《基本法》第25條(法律面前平等)及ICCPR第26條,構成性別歧視。...

我們過去談及人權保障時,經常援引《公民及政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》或其他不同的人權條約。然而我們鮮有討論如何去保護捍衛和推動人權的權利,以及捍衛人權的人。其實早在1998年,在《世界人權宣言》通過五十周年之際,聯合國大會一致通過了《人權維護者宣言》(下稱《宣言》)。這份宣言建立了人權維護者的定義:通過和平手段促進、保護和實現人權和基本自由的個人或團體,並確認人權維護者在實現《世界人權宣言》和各項人權條約所規定的人權具有關鍵作用。《宣言》強調每個人都可以發揮作用,成為人權維護者,使人權得到實踐。這份《宣言》是聯合國各成員經歷了十四年的談判而達成,《宣言》雖然沒有硬性的法律約束力,但規定國家應採取措施,確保人權維護者不會因行使《宣言》的權利受到威脅、報復。然而在聯合國層面的人權承諾與在地的實踐及法律保障往往不是一蹴即至。爭取和實踐一項權利,往往需要公民的犧牲和不斷的付出,才能逐步鞏固,成為社會的共識和現實。「陣地社工」近日,社工陳虹秀因被裁定暴動罪成,判囚三年九個月,便充分反映國際人權標準未能在香港本土有效地實踐的困境。陳虹秀被指在2019年8月31日灣仔示威集會期間參與暴動,具體的案情並非指控她使用暴力,而是指她在現場以揚聲器呼籲警方保持克制及不要使用過量武力。她抗辯指當日是行使社工職責,她的行動是為了緩和示威者與警方之間的衝突,但法院卻指她的部分言論失實,並把她的言行解讀為鼓勵、支持示威者參與暴動,故此罪名成立。回想當年反修例示威爆發,大型、持續及激烈的警民衝突震撼每一個香港人,這促使陳虹秀與一群來自不同服務領域的社工組成「陣地社工」,在示威現場履行社工的角色,包括嘗試緩解警察與示威者之間的衝突、為現場的群眾提供情緒支援,並提示市民注意人身安全及與被捕相關的法律知識。在某些時候,他們亦會陪同有需要的傷者入院。筆者當年在示威現場,亦見證這群社工在危難中為市民服務的堅持和熱情,並為他們所代表的香港公民社會的成熟與韌性感到鼓舞和自豪。筆者認為,陳虹秀及其他「陣地社工」的成員正正是《宣言》所指的人權維護者,應受國際人權法所保護。聯合國人權事務委員會曾明確指出,人權維護者在促進與保障和平集會權方面具有關鍵作用。他們的行動應受到《公民及政治權利國際公約》的保障,即使集會被宣布為非法或被驅散,他們的行動仍應受保護,不應受到打壓、報復或騷擾。缺乏公眾監察下的後果令人遺憾的是,香港政府及法院,並未有參考國際人權法的規定,認同人權維護者的角色和享有的保障。有傳媒統計發現,陳虹秀的案件並非孤例。在示威浪潮被政府成功鎮壓後,至少有12名社工或準社工,被控在反修例示威期間參與暴動,當中陳虹秀及另外3 人以當時正執行社工職務作為抗辯理由,但只有一人被判無罪。法院對陳虹秀的判決,把執行社工職務的人視為暴動參與者,這種裁定亦威脅著其他在示威現場出現的群體,例如記者、急救員、律師和人權觀察員等。嚴重的法律後果,阻嚇公民社會成員在示威現場發揮互助、保護及監督人權的作用與公共價值。從外國及香港本地的經驗所見,警方使用過度武力和濫權的情況,往往在缺乏公眾監察的環境下發生。香港公民社會面對的困難和威脅,大家有目共睹。然而氣餒、放棄不應是我們的選項。陳虹秀在入獄前,表現寬容,她充分代表了人權維護者的勇氣和堅持,鼓勵我們在逆境困難中砥礪前行。 香港人權資訊中心Facebook: facebook.com/hkchr.orgIG: hkchr_org ...

2024年底,香港立法會通過《強制舉報虐待兒童條例草案》(下稱《條例》),規定教師、醫護人員、社工等25類專業人士若在工作中合理懷疑有嚴重虐兒情況,必須主動向社會福利署或警方舉報,否則可能面臨最高5萬港元罰款及3個月監禁的刑責。該條例將於刊憲後18個月生效,預計2026年1月正式實施。 此舉是香港首次以立法形式將舉報虐待兒童的要求施以強制責任,同時亦反映了過去香港在兒童權益保護機制上具有重大的制度性缺漏。 法律的缺口:從自願舉報到強制行動 香港作為《聯合國兒童權利公約》的適用地區,有義務保障兒童的生命權、教育權、健康權及安全權。儘管香港已經訂立《保護兒童及少年條例》、《防止兒童色情物品條例》,並在《刑事罪行條例》 加入條文,保護兒童免受性侵、剝削、施以暴力和虐待;以及以法律及政策,確保兒童可以獲取免費教育及公共醫療,惟香港在保障兒童權利的法律及政策,仍有很大的改善空間。 根據社會福利署統計,自2020年起,香港虐兒個案呈持續上升趨勢,從2020年的940宗升至2023年的1457宗,三年間增幅超過50%。其中,以身體虐待與性侵犯最為常見,分別佔比約45%及35%。值得留意的是,上述數據僅反映已登記個案,實際情況恐怕更為嚴重。與此同時,警方數據顯示,2023年全年涉及兒童受害者的嚴重性罪行案件共696宗,較2018年上升逾五成,情況令人憂慮。這些數字都突顯香港一直缺乏有效的預防及早期介入措施,多數情況僅依賴事後補救,兒童仍處於極易受傷害的境地。 新通過的《條例》為這一問題提供制度化解決方案,要求教師、醫護人員及社工等專業人士承擔法律上的舉報責任,從道德義務轉化為法定責任。政府表示將提供配套措施,包括制定明確的舉報指引及專業培訓,提升前線人員識別虐兒風險與適時介入的能力,增強整個保護網絡的效率與準確性。...

新聞自由是民主、自由社會的基石,它保障公民獲取多元信息,並對公權力進行監督。然而在土耳其,這權利正面臨前所未有的挑戰。根據無國界記者組織2024年世界新聞自由指數,土耳其在180個國家中排名第158位,情況較排135位的香港更加惡劣。自2016年由部分軍方派系發起的政變失敗後,土耳其政府關閉了接近200家媒體機構,數百名記者被逮捕或被迫流亡。 在這片壓迫的陰影下,土耳其記者展現了驚人的抵抗精神,他們通過堅持報道真相、挑戰法律壓制和發起集體行動,為捍衛新聞自由而奮鬥。他們的故事,鼓舞我們勇敢和創意地捍衛新聞自由,令社會真相,不被無聲抹殺。 壓迫下的新聞自由 土耳其的新聞自由危機並非一夜之間形成。自2016年政變未遂後,政府以緊急狀態為名,對媒體實施了大規模打壓。超過200家媒體被關閉,記者因報道政府不願公開的信息而被指控為「恐怖分子」或「侮辱總統」。按土耳其人民平等及民主黨的報告,土耳其當局在2024年就判處58名記者總共135年的監禁,拘留112人,逮捕26人。這些數字背後,是記者們因揭露真相而付出的沉重代價。 政府常用的法律武器包括「侮辱總統罪」和與恐怖主義相關的指控。2023年,土耳其境內共有接近7,000人因《刑法》第299條侮辱總統而被起訴,近半數被定罪。這些模糊的法律條文成為壓制異見的工具,讓記者隨時可能因一篇報道或一句評論而失去自由。然而,即使在這樣的環境下,土耳其記者並未屈服,他們以個人行動和集體力量,持續挑戰這一壓迫性體制。 抵抗的火種:記者的行動 Can...

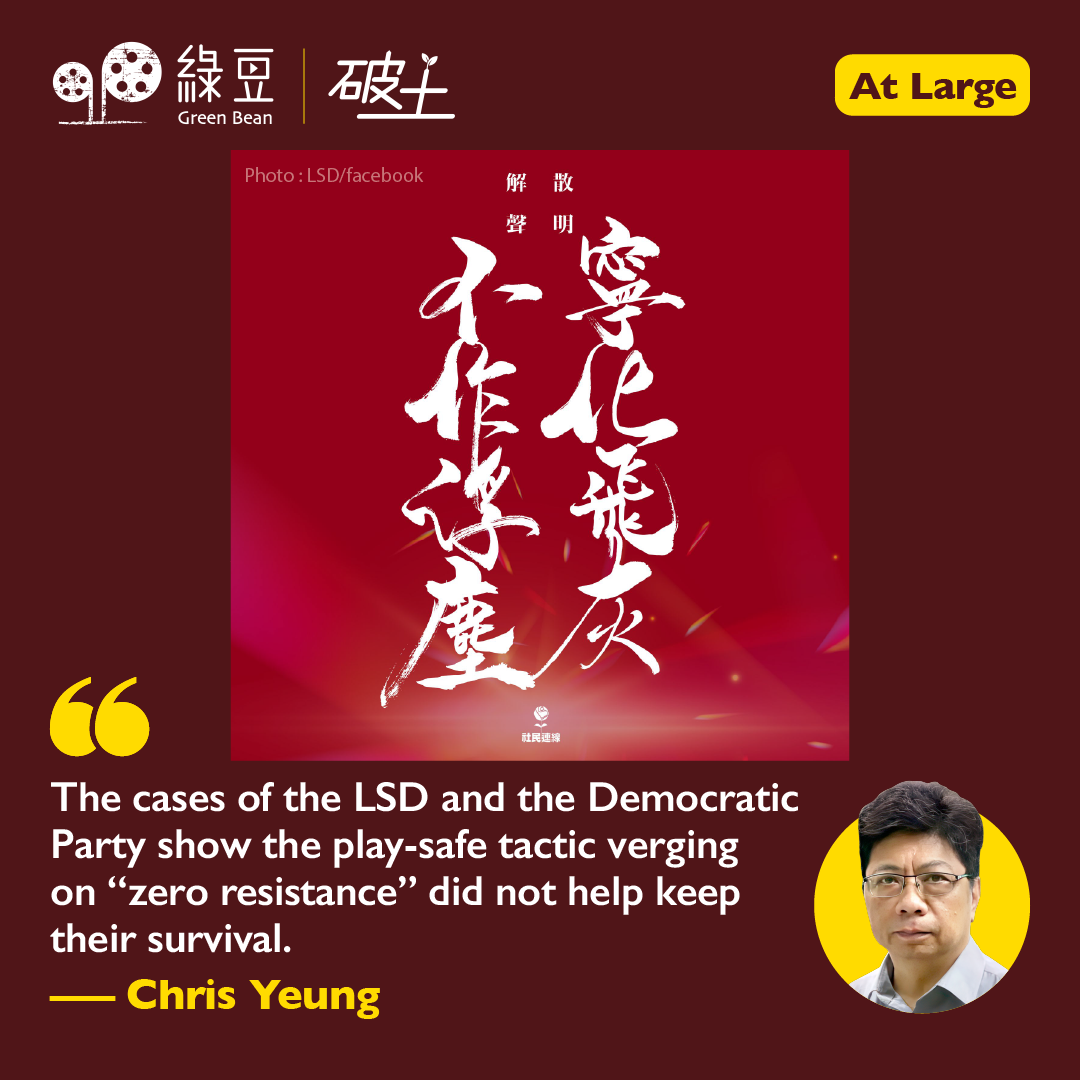

自《國安法》實施以來,香港的民主派政黨被陸續清剿,在選舉被高度控制的政治環境下,政黨的生存變得舉步為艱。2025年2月20日,香港曾經最大的民主派政黨——民主黨正式宣布解散,象徵著香港民主力量的重大衰退,也反映了香港的結社自由空間持續萎縮,民主派政黨難以生存。 民主黨的瓦解:打壓下的無奈選擇 成立超過30年的民主黨,曾在立法會及區議會擁有舉足輕重的影響力。2016年,民主黨在立法會70席位中取得7席,是當時民主派的第一大黨。2019年,民主派參選人在區議會選舉中大勝,民主黨在479席區議會議席中便取得91席。 然而,自《國安法》實施後,當局對民主派政治領袖展開嚴厲打壓,多名民主黨核心成員因民主派初選案、支聯會案和2019年示威相關案件等被拘控及監禁,黨內骨幹被瓦解。2021年,香港的選舉制度被大幅修改,確保只有「愛國者」能參與選舉,進一步剝奪了民主黨的政治空間。民主黨於2021年的立法會選舉,並無代表參選。 在宣布解散的記者會上,民主黨領導層表示:「我們在綜合考量當前政治環境後,別無選擇。」這簡短的一句話,包含著民主黨在近年所面對的不同打壓。除了多名核心黨員面對政治檢控和長時間身陷囹圄、在新選舉制度下無法參選的問題外,民主黨的運作及組織活動,亦同受打壓。例如民主黨於2024年舉辦30周年晚宴時,原本計劃筵開至少15席,但至少遭兩家宴會場地臨時拒絕提供場地,最終令活動只能大幅縮小規模,低調地在一家酒樓舉行四席的小型晚宴;而在2022年,民主黨突然被政府追繳約百萬元的稅款,令人質疑是政府藉稅務為由,對民主黨的財務進行打擊。 國際人權標準下的結社自由 根據《世界人權宣言》第20條及《公民權利和政治權利國際公約》(ICCPR)第22條,結社自由應受保障。聯合國結社與集會自由特別報告員多次指出,政府不應透過污名化、騷擾、威脅及攻擊等方式阻礙公民社會的正常運作,或以財務審計作為報復措施。...

在行政及立法權被壟斷、操控下,司法機構極易受威權主義與政治干預所攻擊和影響,令司法獨立被動搖、法官被用作成為剷除政治異見的工具,最終令公眾對法庭作為履行公義的角色,逐漸失去信心。近年,國安法的定立、國安委及行政長官的決定,都對香港的司法獨立帶來極大的挑戰。面對只可由指定法官審理國安案件、法院的管轄權被限縮,以及個別法律原則在國安法下被逆轉或重新定義,香港法院一直逆來順受,沒有提出強烈異議,並強調法院不會介入政治。 在地球另一端,波蘭的法官們卻展現出截然不同的做法,他們在過去數十年以不同方式進行司法抵抗,應對他們在司法領域所面對的法治威脅,並向公眾展現出維護法治與人權的決心。 1980年的司法團結運動 波蘭的司法抵抗並非只在近年興起,其歷史可追溯至1980年代。當時,波蘭仍在共產政權的高壓統治下,法官們曾以各種創新方式表達對政權壓迫的不滿。 1979年,當時波蘭共產政權指控法官雅采克‧安布羅齊亞克(Jacek Ambroziak)攜帶禁書入境,對他提出紀律處分。儘管最終雅采克法官被判無罪,此案在司法界引發反對聲浪,法官們以出席紀律聆訊表達支持,並促成全國性的法院「團結工會」運動,由司法人員組成的組織相繼成立。 這場司法人員的「團結工會」運動甚具規模,在波蘭第二大城市克拉科夫,法院內的「團結工會」運動便擁有600名成員。參與運動的法官更不理管理層的反對,在各大法院內外,佩戴象徵國家主權與自由的白紅臂章,以表示他們的抵抗。法官們並組織全國法律論壇,推動探討司法獨立的問題,以及積極參與有關司法行政的立法倡議。他們還組織選舉,選出華沙地區法院院長。這場運動的立場與行動,為波蘭法官在日後為回應法治威脅而進行的抵抗,提供了寶貴的經驗與精神支柱。...