(筆者按:我在2023年初在綠豆《鏡遊集》刊出第一封給年老明慧的信,差不多要三年才完成二十封信,最後結集成書,今年二月台北國際書展面世。這篇短文是我一些反省,也在此感謝綠豆給我空間發表我的文章。) 一九七七年我和周兆祥合寫《將上下而求索》,那時我二十八歲,剛從中大哲學系畢業不久,正準備赴德國攻讀博士。我們虛構了一個叫明慧的年輕人,把自己對人生的困惑與思索寫成二十封信。那本書後來成為香港高中的參考讀物,陪伴了幾代年輕人走過迷惘的歲月。 近半世紀過去,我在英國聖奧本斯的書房裡再次提筆。窗外是異鄉的樹林,不是馬料水的山色。我已過七十,父母早逝,師長凋零,連我深愛的城市也面目全非。這一次,我要寫給年老的明慧——也就是寫給同樣走到人生晚年的讀者,寫給我自己。 書名從屈原換成了晏殊。「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」是少年的壯志,前路無盡,時間充裕,什麼都可以慢慢來。「夕陽西下幾時回」卻是暮年的喟嘆,日頭已斜,問的不是路有多遠,而是天黑之後還有沒有明天。 兩本書的距離不只是五十年 當年寫《將上下而求索》,我談人生處境、痛苦幸福、生命意義、愛情本質、自由超越,題目很大,口氣也大。那時候我相信人可以選擇面對命運的態度,可以在荒謬的宇宙中自我賦義。存在主義的教科書都是這樣說的,我也這樣轉述給明慧聽。 但那些話說得輕巧,因為我還年輕。死亡對二十多歲的人而言是抽象的概念,是哲學課堂上的議題,不是每天早上照鏡子時逼視你的現實。我父親五十四歲死於車禍,我當年以為那是意外,是命運的捉弄。現在我比他活得更長,才明白死亡從來不是意外,而是必然。差別只在於你什麼時候真正意識到它。...

《重讀經典:與人文和自然對話》 狄俄提瑪的教導:愛欲的哲學本質 狄俄提瑪(Diotima)的教導構成了《會飲篇》的哲學核心。她系統地回答了關於愛欲的三個根本問題:愛欲是什麼?愛欲的目的是什麼?如何正確地愛?這些教導展現了柏拉圖(Plato)成熟期的哲學思想,特別是他的形式理論的萌芽。 愛的精靈本質 當蘇格拉底(Socrates)承認愛既不美也不善時,他像阿伽通(Agathon)一樣立即推論說愛欲必定是醜陋和邪惡的。狄俄提瑪糾正了這種非此即彼的二元思維。她指出,在美與醜、善與惡之間存在著中間狀態。愛正是這樣一種中介性的存在。 狄俄提瑪講述了愛神厄洛斯(Eros)誕生的神話。在阿芙洛狄忒(Aphrodite)誕生的慶典上,機巧之神波洛斯(Poros,即「富足」)和貧困女神佩尼亞(Penia)躺在一起,生下了厄洛斯。因此,愛繼承了雙親的特性:他始終貧困、粗糙、赤腳,居無定所;但同時他又勇敢、機智,不斷追求智慧和美好事物。 這個神話揭示了愛的辯證本質。愛永遠處於擁有與匱乏之間。他不是神(因為神是完滿的),也不是凡人(因為他永恆存在),而是介於兩者之間的精靈(daimon)。同樣,他處於智慧與無知之間:這正是哲學家的處境。...

《重讀經典:與人文和自然對話》經典02 文本自 Symposium / Plato《與人文對話 - 通識教育基礎課程讀本》第一版,2011,頁105-158導論:柏拉圖其人其學柏拉圖的生平與時代柏拉圖...

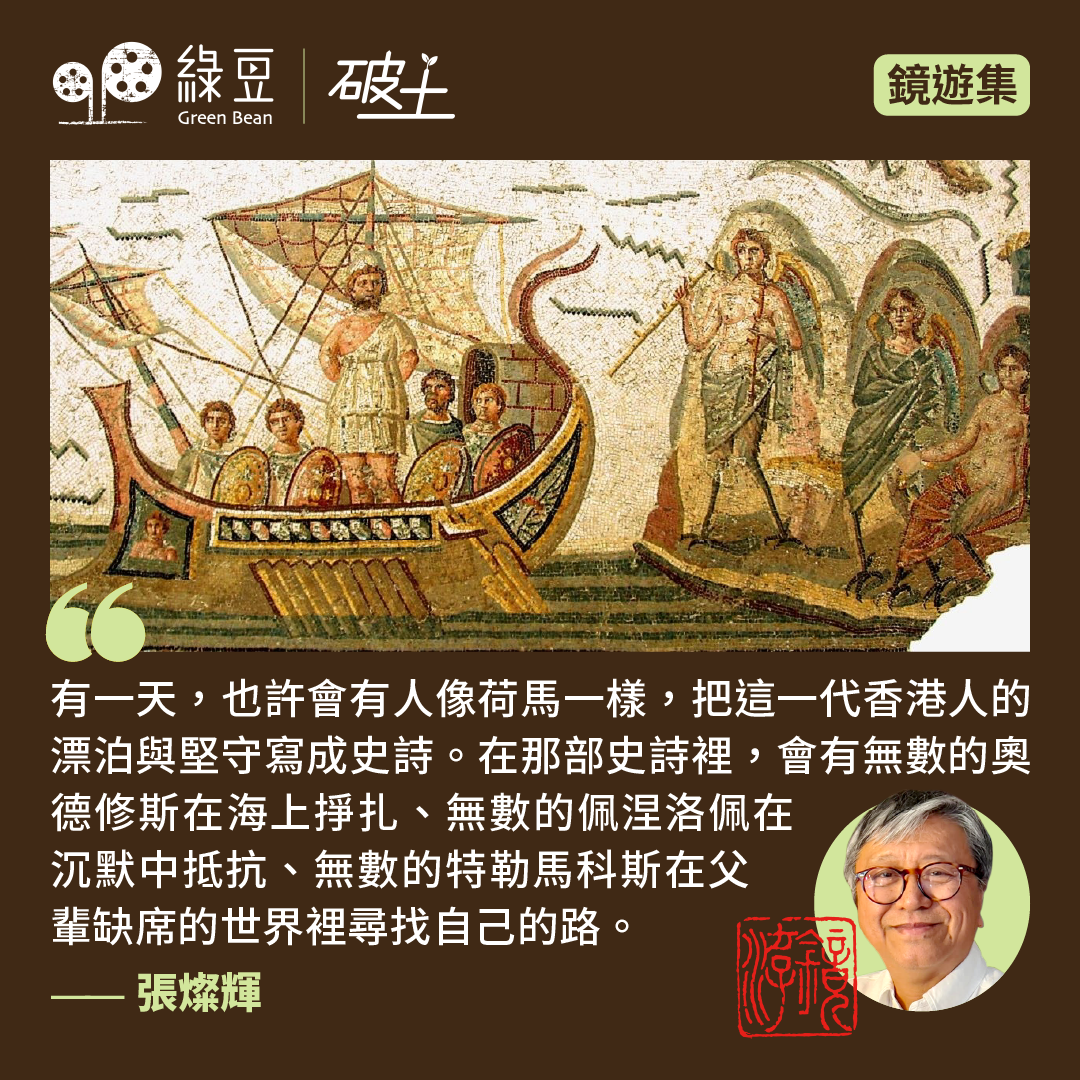

《重讀經典:與人文和自然對話》 佩涅洛佩的堅守——智慧與忠誠的化身 困境中的抵抗 在《奧德賽》(Odyssey)的敘事中,佩涅洛佩(Penelope)大部分時間沒有出現在冒險的場景中,但她是整個故事的精神核心。她的處境極其艱難:作為奧德修斯(Odysseus)的妻子,她必須保持對丈夫的忠誠;作為伊薩卡(Ithaca)的王后,她需要維持某種政治平衡;作為母親,她要保護兒子不受傷害。這三重身份使她陷入進退維谷的境地。 一百零八位求婚者的壓力日益增大。他們霸佔王宮、揮霍財產、威脅兒子特勒馬科斯(Telemachus)的生命。佩涅洛佩沒有軍隊、沒有武力,在古希臘社會中作為女性也缺乏公共權力。然而她用自己的方式進行了長達二十年的抵抗,展現出不亞於丈夫的智慧和堅韌。 最著名的是織布的詭計。她告訴求婚者,必須等她為奧德修斯的父親拉厄爾特斯 (Laertes)織完壽衣,才會選擇新的丈夫。然而她白天織布,夜晚又偷偷拆掉,如此持續了三年,直到被侍女出賣。這個情節充滿深刻的象徵意義。編織在古希臘文化中是典型的女性活動,象徵著女性的智慧和美德。但佩涅洛佩的編織卻具有顛覆性——她不是在創造,而是在拖延;不是在完成,而是在拆解。她的織布機成為了抵抗的工具,她用女性的傳統技藝來對抗男性的求婚壓力。這種巧妙的抵抗方式展現了她與丈夫奧德修斯相似的智慧——不是正面對抗無法戰勝的力量,而是使用計謀來爭取時間。...

《重讀經典:與人文和自然對話》經典01 文本自Odyssey/Homer《與人文對話 - 通識教育基礎課程讀本》 第一版,2011,頁7 - 104。荷馬...

2020年7月,《香港國安法》正式實施。同年夏天,我離開了生活超過半世紀的香港,流亡至英國。從此,我成為了一個流亡知識人、香港遺民、沒有家園的哲學人。 我在香港中文大學服務二十多年,其中1998年至2012年擔任大學通識教育主任,退休後仍以兼任教授身份繼續任教「與人文對話」和「與自然對話」這兩門基礎課程。2012年正是這兩門課程正式成為中大通識教育基礎課程的一年,每一位本科生,不分學系,必須修讀合格方能畢業。儘管我已退休,我仍然有幸參與這些課程的教學工作。即使2020年離開香港後,疫情期間透過網絡授課,我依然能夠與中大學生保持這份教學的連結,直至疫情結束、網絡授課停止,我在中大的教學生涯才完全終止。 然而,好景不常。這兩門強調人文精神、研讀經典、自由開放對話的課程,在一個沒有真正學術自由的大學裡,終究無法繼續存在。當大學教育被要求承載國安和愛國教育的任務時,中大通識教育的理想便再不可能實現。據我所知,中大通識教育現正進行課程大改革,這兩門基礎課程面臨重大修改,課程內容和教學方法將不再如舊。 作為退休的前中大通識教育主任,面對這場政治主導的教育改革,我當然無能為力。但我多次在不同著述中強調,保留香港淪亡前的文化,是流亡知識人的責任之一。因為疫情期間的教學留有錄影紀錄,我決定以此為本,將我在「與人文對話」和「與自然對話」的授課內容,整理撰寫成文章。 這兩門課程設計的精髓,並非文本導讀講座——那不過每週一小時——而是同學的導修課,每週兩小時。在導修課上,同學們提交文本報告,進行對話討論,這才是通識教育的核心所在。可惜這些珍貴的對話時刻,無法完整記錄在文章之中。 以下系列文章,以「重讀經典」為題,講述兩門課程所研習的經典文本,讓中大通識教育基礎課程的精神不會因即將來臨的改革而湮沒。這不僅是一份教學紀錄,更是一份歷史見證,見證曾經有一群教育工作者,在這片土地上,為培養能夠獨立思考的年輕人而努力過。 流亡者的責任...

(作者按 :《夕陽西下幾時回:給年老明慧的二十封信》構思開始於2017年,香港仍在「太平盛世」年代。我想退休之後,是回應《將上下而求索》的時候了。但真正執筆是2020年之後,幾經波折,至今才完成。 《鏡遊集》讀者不一定看過這本半世紀前的小書,是以將實體書《給年老明慧的二十封信》剛寫好的序和一封長信刊出,讓大家有比較全面的了解。實體書希望明年中在台灣出版。) 序 在時代裂縫中尋回人之為人 我在上世紀七十年代遇見「明慧」,那時我們都年輕、倉皇,對世界充滿饑渴卻又不知如何張口;半世紀後,我遠走英倫,她依舊在風雨飄搖的香港守望。我們以書信重新搭起一座橋 ── 二十封長短不一的信札,鋪展成今日你手中的《夕陽西下幾時回...

第二十封信 20.2 生命回顧與個人歷史的重要性 明慧,讓我與你分享關於個人歷史保存重要性的一些思考。研究表明,個人歷史保存對心理健康、身份維護和代際連結具有根本重要性。個人歷史保存服務於多個關鍵功能:通過身份肯定增強心理健康,為家庭創造有形遺產,保存文化知識,並通過智慧傳播為老年人提供目標感。 生命回顧和回憶活動顯著改善老年人的抑鬱、生活滿意度和心理健康。這些益處通過整合生活經驗、解決過去衝突、增強連續感,以及從積累經驗中積極創造意義來運作。 現代遺產保存方法包括回憶錄寫作、口述史專案和數位多媒體方法。研究表明,回憶錄寫作刺激認知功能,同時創造有意義的家庭遺產。口述史專案對文化保存和可及性特別有價值。數位生活故事書即使對有記憶困難的老年人也顯示出積極結果,通過多感官參與強化自我感。...

第二十封信 20.1 明慧: 五十多年前,當我還是二十多歲的年輕哲學學生時,曾在那個充滿理想與迷茫的年代給你寫信,談論人生的困惑與意義。如今,歲月如流水,我已屆耄耋,在這人間已生活七十多年,也已臨近離世之時。現代醫療雖能延壽,長命百歲亦非奢談,可真正重要的並非「活著」,而是「如何活得有意義與價值」。這正是蘇格拉底「未經省察的人生不值得活」的深意所在。 「人生七十古來稀」,杜甫昔日的感嘆,在今世已改換語境。醫療與營養的躍進,讓壽命攀升,但面對生命有限性,我們當以深刻與廣闊替代長度與數字,用每一刻的清醒與熱情去雕塑屬於自己的天地。 時光荏苒,回望這五十多年的歲月,我想起當年我們第一次相遇時的情景。那是在一個春日的午後,我們在尖沙嘴海運大廈的巴西咖啡店裡討論著存在主義的哲學問題。你當時穿著一件淡藍色校服,手中拿著一本沙特的《存在與虛無》,眼中閃爍著對知識的渴望與對生命的熱忱。那個午後的陽光透過窗櫺灑在你的臉上,你認真思考問題時微蹙的眉頭,至今仍深深印在我的記憶中。...