在香港最後的日子,Dawn 幾乎把所有可能的移民生計都研究了一遍——通渠好像挺吃香?水電工又如何?還是開食店?他先後修讀了水電和中廚課程,又試做越南包、Fish & Chips、譚仔米線等菜式,最後敲定日本拉麵,感覺外國人對它的接受程度較高。 現在,他和太太 Karen 在溫哥華開業剛半年,有趣的是,小小拉麵店彷彿喚起了大家「助養」的心思——有80年代香港移民主動來「醒兩招」,因為走過同一條路;有熱心的新移民,為小店宣傳出謀獻策。Karen...

Kevin Takahide Lee 對自己的身份認同,有一個有趣的說法:他既是 50%日裔與 50%華裔,也是百分百的加拿大人。作為土生土長的中日移民第四代,他始終與多重歷史同行,特別是二戰期間日裔移民被強制遷到集中營的一段。他曾參演講述早年移民足跡的舞台劇,也創立新移民合唱團,透過自己的演藝和聲樂專業,來回應和梳理自己的關注。 他所領會的加拿大,充滿創傷,但同時複雜而美麗。...

新冠疫情最嚴重、幾乎沒社交生活的那段日子裡,何巧兒 (Hollie Ha)把自己埋進圖書館。那年她廿歲出頭,第一次下決心回溯家族史,從最根本問起:什麼是越南船民?越戰為啥爆發?華人是如何住到越南的、又怎樣從那裡走難到加拿大? 然後她給爸爸寫道:「我才開始懂得一點點,你和婆婆當年是怎樣走過來的、我們的家庭又是怎樣走過來的。對不起,我曾經以為一切理所當然,但現在我想了解你更多……」 這些親身經歷啟發她收集更多越南船民後裔家庭中,那些從未被訴說的故事。 ...

你覺得廣東話正在沒落嗎?—— 這條問題,白文杰(Raymond)十年前初到溫哥華卑詩大學擔任粵語課程主任時,已經有人在問了。那時他答:未到瀕危,但有危機。「十年後,我覺得我哋可以從另一個角度睇:香港或者廣州嘅環境未必對粵語有利,但無論係語言同文化其實都係活嘅,我甚至當佢係生命體,只要繼續有人撐,即使被打壓被 block(封鎖),佢都會自自然然會流向其他可以增長嘅地方。」 他強調不要妄自菲薄,因為廣東話根本是國際語言,「全球有8千萬人喺唔同地方講緊粵語,多過意大利文同韓文。如果連母語者自己都睇得咁灰,仲點會有人撐?」 Raymond 生於香港,畢業於中文大學,後來到美國修讀語言學碩士,2015年獲聘到溫哥華擔任粵語課程主任。從碩士畢業到落腳卑詩大學之間的八年,他在加州蒙特利的軍方語言學校...

今年的Hong Kong Fair,在奶茶香、麻雀牌碰撞聲、獨立樂隊獻唱、各式手作攤位之間,一個笑容燦爛兼語速有點快的女生拿着大紙牌,邀大家分享感受,上面寫道「你在溫哥華最自豪、失望、期待、需要的是什麼?」Winnie Ng 是「港伴」(Hong Kong Companions...

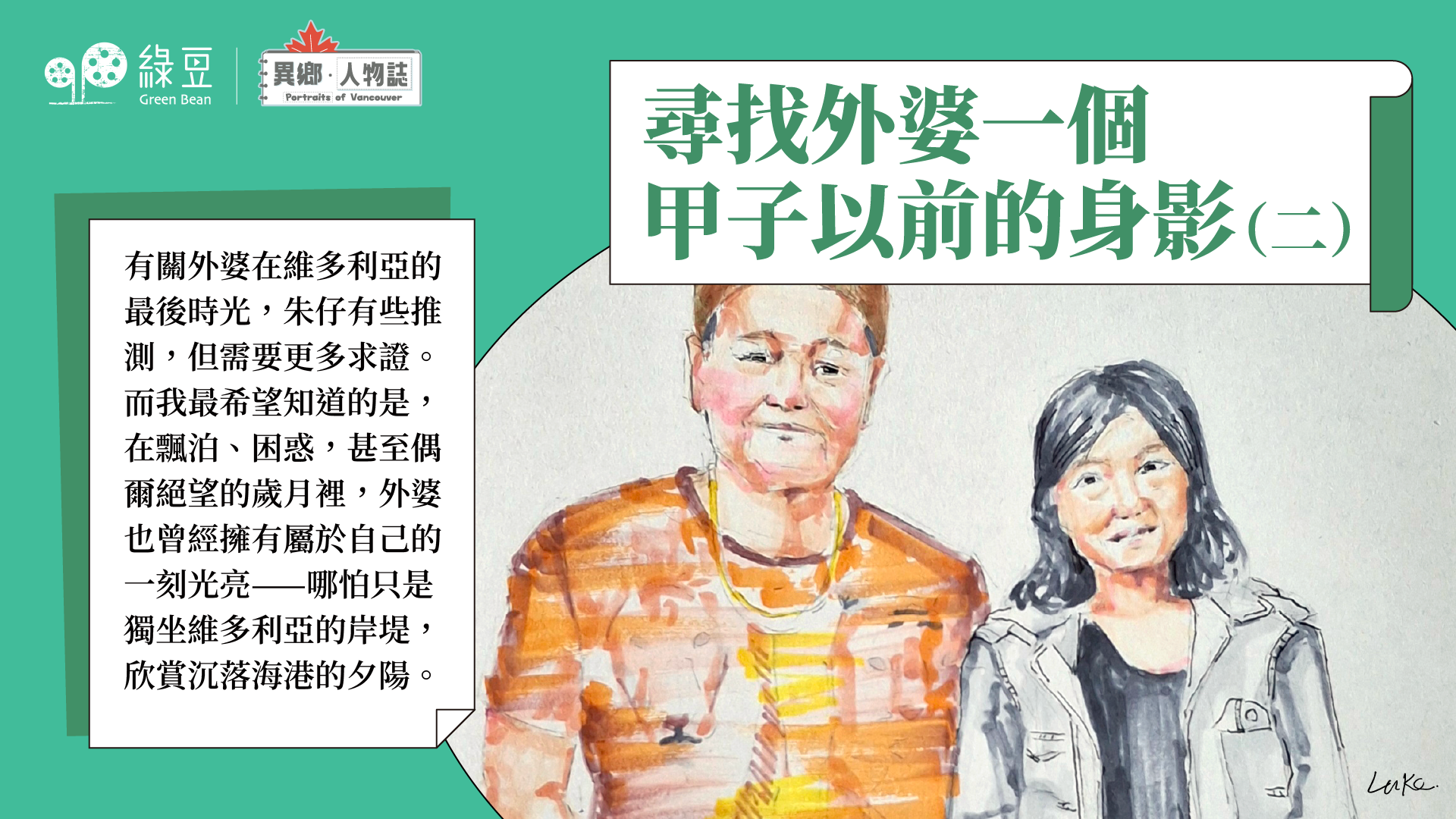

朱漢強(朱仔)尋親的信從溫哥華寄到維多利亞,大約要跑一百公里,但信件背後的機緣,穿山過水,又穿越時空——地址是他姊姊們探訪香港失智的表姨時,從她家中找來的;信裡附的老照片,是朱仔出生以前外婆譚瑞香從維多利亞寄到香港給女兒看的。半個世紀後,它竟又經溫哥華重返維多利亞,送到照片裡擠在兩位女士中間的小男孩手上。讀完信,不再是孩童的長輩把它擱下幾天,稍稍消化,然後回撥電話---- 「我可以帶你去找你外婆的墳,這世上只剩我知道她葬在哪裡了。」朱仔的表舅 Henry Leong 說。 ...

容許我:這篇報道寫的不是別人,而是我的丈夫朱漢強(朱仔)在加拿大尋找外婆足跡的故事。 朱仔於1965年出生於香港,同年,他年僅56歲的外婆在加拿大了結自己的生命。這個女子曾為子孫生計赴加打工十年,去世後卻像一隻斷線風箏,逐漸從家族敘事中淡去。 這不僅是一次追尋家族記憶的旅程,也像是一堂關於早期華裔移民的課。 從病榻前的口述家族史開始 事情得從2002年說起。那年朱仔的媽媽 (我的奶奶)中風垂危,正在英國寫碩士論文的我倆,匆匆收筆趕回香港。之後奶奶多活了一年,而朱仔也多賺了一年陪伴摯愛的媽媽,並完成家族的口述歷史。那二萬多字裡包含不少朱仔素未謀面、甚或第一回聽說的家族人物。印象最深的是外婆,她留下來的事蹟雖然寥寥無幾,卻也令人浮想聯翩。他這樣寫道—— 「沒有外祖母,我們的生活相信會很苦很苦,鄉下的家人也可能撐不住。如果不是家裡生活苦,外祖母也不用在生命的最後十年,漂洋在外,魂斷異鄉。」...

「嗰陣 (2019年) 好想行開,覺得喺香港唞唔到氣。試過同朋友行上墳場,走到最頂大嗌粗口。好應聲,覺得有『人』聽咗。」Sofie 朗聲笑了,我想像她喊出的粗口一樣鏗鏘,迴盪在碑石間,撞擊沉寂的空氣。 後來她真的「行開」了,但出發之前,在溫哥華期待着她的老友突然離世;到埗之後,摯愛的媽媽突發重病。面對變故與無常,陪伴着 Sofie 的,有學業與一群孩子。...

在一場讀書會上,Kerry Coast 以出版人身份分享一本由原住民撰寫的傳記。她介紹自己在溫哥華土生土長,二十歲那年方知身處的國家跟她過去所以為的,完全是兩個模樣——殖民者對原住民犯下的人權罪行陸續曝光,令她產生了強烈的疏離感。後來,Kerry 嫁了給一位原住民行動者,受他的熱情感染,卻也差點被他無法自拔的創傷所融蝕。丈夫在女兒五歲時過身,而Kerry的人生跟原住民平權運動再也無法分割。用她的話:她嫁進那個文化裡去了。1995年,卑詩省Secwepemc族原住民在傳統領地上舉行神聖的太陽舞儀式,遭到當地牧場主與加拿大皇家騎警強力壓制。那片土地當時正捲入主權爭議中——政府將其售予私人牧場,而原住民則主張它跟省內其他「未經條約割讓」的領土一樣,由族人世代擁有,要求當局展開調查。Kerry 指出,那場打壓實質是政治手段,目標並非太陽舞本身,而是旨在削弱儀式參與者之間的聯盟關係。這片偏遠鄉郊成為原住民族土地抗爭行動的焦點。粗暴的施壓不僅凝聚了族人,還吸引了不少非原住民前來聲援,包括Kerry的新室友——早在1990年,她就介入了居里山(Mount Currie)Lil’wat...