英倫銀行兩周後(8月1日)將再次議息,財相李韻晴(Rachel Reeves )早前「打開口牌」表明支持減息。但周三公布的通脹數據顯示,6月核心通脹中的服務通脹高踞不下,按年仍增5.7%,市場已將減息的機會率,由50%減至35%。 工黨上台,「百廢待興」,要把鐵路服務國有化,又要成立國家能源公司,又要推動新增150萬間房屋供應,急切希望資金成本下調。李韻晴希望英倫銀行盡早減息可以理解,不過英倫銀行為免打擊通脹功虧一簣,仍得看數據行事。 服務通脹數據最關鍵 英國6月通脹率保持按年上升2%的水平,但由於能源及食品壓制通脹的力度在下半年會持續消減,下半年通脹率可能反彈至接近3%的水平。除非服務通脹率得以放緩,否則,撇除能源及食品價格的核心通脹率...

記一小事,令我笑完又喊,喊完又笑。有一次周日崇拜完畢,跟一位來自烏克蘭的友人V聊天。V在俄羅斯侵略烏克蘭前,嫁來英國,現育兩個可愛活潑的幼兒。2022年2月家鄉遇襲,當時懷孕的她在這兒乾著急,幾經艱苦母親和妹妹來到英國。及後一年有多的支援烏克蘭計劃尾聲,便申請家人以依親原因留英。居留權的申請還在拉鋸中,她說唯有勸慰母親和妹妹Keep calm and carry on。只是非常掛念家鄉的親人朋友,例如最近的兒童醫院遭導彈轟炸,釀成死傷,令她心如刀割。 以為自己明白對方在人前,她都是冷靜、堅強的。但談到上月她回烏克蘭幾天探望大學師長和好友時,不禁哽咽。不要誤會,正如她解釋,烏克蘭人不時遇到空襲警報,都顯得淡定。大家工作的工作、吃飯的吃飯。她覺得自己始終跟親友同根生,明白如何在困厄中前行,不被驚恐打沉。不過她留宿在親友家時,有件令自己異常尷尬的事。她想每天跟沒有隨行的丈夫、孩子視像通話,惟一通電話過後,手機的電就會用完,雖然她已立即插上充電器,但到了晚上屋內便會電力不足、接收不良……她忍不住唉哼抱怨了兩句。朋友提醒:「我們天天都會斷電,因供電不穩,只有醫院和其他重要工廠優先有電。不能facetime,你就忍耐一下吧!」V聽罷一臉不好意思,忍不住哭了出來。她告訴我時,也哽咽了。她說:「我以為我明白至愛的苦況,希望陪伴幾天,彼此加油。但原來我好不識趣,很離地。朋友搭著我肩膊,我淚流不止。」手機能隨時隨地充爆電,並非理所當然。 有關係 沒關係正如在我的家鄉,有很多事都不再一樣,但離開了家鄉一段日子,我有時跟友人通訊時,也會理所當然地,口快快說了一些令他們失語的說話。所以,V的淚水像會傳染般,也令我止不住眼淚。V反而安慰我:「我的朋友當時說,處境變了,我們經歷了這麼久就慣了。你剛回來兩天,很自然的,沒關係。」V說,她在基輔的母校都有照片牆,有在戰爭中陣亡的人,也紀念著2014年winter on...

過去一周,最矚目的政經要聞無疑是美國總統競選人特朗普,在選舉集會上遭槍手行刺,右耳被子彈擦傷,驚險逃過大難。特朗普血流披臉,在國旗映照下,仍不忘高舉拳頭,這一幕被美聯社攝影記者捕捉到,鐵漢形象瞬即傳遍全球,令共和黨氣勢猛漲。民主黨現任總統拜登除了譴責暴力,還被迫暫停競選廣告,並為之前多次指特朗普是美國民主最大威脅、該把他置於紅心標的等話道歉。這次政治暗殺雖不成功,卻對美國政局影響深遠,除了令特朗普選情看漲,極有可能再度入主白宮,還打開了政治暴力的潘朵拉盒子,令美國民主發展步入黑暗幽谷。特朗普遇刺的消息傳出後,網絡上有大量的質疑聲音,懷疑可能是共和黨自編自導自演的選舉把戲,亞洲華人社群更即時把事件與當年陳水扁遇刺扭轉選情聯繫起來。不過,從之後陸續浮現的各種細節來看,這次暗殺看來是真的,特朗普是非常幸運地逃過一劫。首先,槍手所在的位置,是演講台右邊130米外一幢建築物的天台,子彈射來之時,特朗普剛轉頭想看大屏幕。如果沒有這個扭頭的動作,子彈就不會只是擦著右耳飛過,很有可能從右側射入大腦。其次,槍手被特工擊斃前,其半自動步槍發射了多發子彈,擊中特朗普身後的集會民眾,造成一死二重傷。從這些細節來看,這次槍擊應該不是政治騷,如果是政治表演,子彈不應瞄準頭顱,槍手也應一擊即退,不會冒險多釀死傷,還把自己的命也賠上。 行刺事件後的選情特朗普遇刺對三個多月後投票的美國總統選舉有什麼影響?絕大多數媒體的分析都認為,行刺事件令特朗普選情猛漲,已是勝券在握。不過,從事件之後的首個競選民調來看,特朗普的支持度並沒有因為遇刺而明顯上升,企圖暗殺是周六發生的,該項調查在周一進行,訪問了2045名登記選民,特朗普支持率為46%,僅較拜登多1%,而這類調查的自然誤差就有正負2%。有政治分析指出,這是由於特朗普和拜登都曾先後當過一任總統,兩人在四年前的大選亦已曾正面對戰,這次是狹路再相逢,一眾選民早就選好了邊站,支持特朗普的固然會因為他遇刺險死義憤填膺,更加堅定地支持他,但反對他的人卻不會因此而同情他,更加不會轉而投票給他。不過,單一次競選民調並不足以下結論。未來數周最值得觀察的,除了全國性的選舉投票傾向調查,更重要的是在七個關鍵搖擺州份的民調。據7月16日發布的民調顯示,特朗普在這七個州份都領先拜登,差距介乎2至5個百分點。在密歇根州,特朗普獲42%支持,領先獲40%的拜登2%。在賓夕凡尼亞州,特朗普獲43%,領先獲40%的拜登3%。在北卡羅來納州、喬治亞州和內華達州,特朗普均領先拜登4%。至於威斯康新州,特朗普獲43%,領先拜登5%。這個民調應該還未反映行刺事件的影響,而民調顯示仍有約一成選民尚未決定投給誰。現在看來,行刺事件確有可能令特朗普的勝選機率增加,在決定性的七個搖擺州份進一步拋離拜登。這主要由兩個因素造成,其一是那一成尚未決定投誰的選民,看到特朗普氣勢如虹,在西瓜選大邊的心態影響下,最終可能把票投給看來會勝出的他;另一個因素是特朗普支持者受行刺事件刺激,如今投票意欲極強,反觀拜登方面,自從上次電視辯論慘敗、黨內刮起換馬旋風,支持者或失望或氣憤,投票意欲下降,此消彼長下,假如沒有其他重大變故,特朗普確有可能在三個多月後的選舉中進一步拋離拜登。 特朗普施政理念行刺事件後,特朗普在共和黨代表大會上,受到英雄式歡迎,正式接受提名成為總統候選人,並且宣布由俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)為競選拍檔,這個選擇反映特朗普對勝出大選信心十足。按照傳統智慧,特朗普既為年長白人男性,假如夥拍一個較年輕的少數族裔的女性,應該可以把支持面擴到最闊,所以共和黨內有不少人事前估計,初選時在一個州勝出的黑利(Nikki Haley)最有可能成為特朗普的拍擋,就像拜登夥拍賀錦麗那樣。但如今特朗普選一個比自己年輕40歲、近年政治主張與自己如出一轍、甚至比自己更右傾更激進,那是刻意栽培接班人,希望萬斯當一屆副總統後,便接力以「小特朗普」姿態問鼎白宮,把特朗普施政理念延續下去。什麼是特朗普施政理念?在特朗普首次入主白宮時,他沒有很強的施政理念,提出來的政策比較支離破碎,可行性也頗有疑問,例如在邊境大建圍牆。不過,經過數年在野,他不單成功掃除了共和黨內的反對聲音,並且匯集了一批智庫,制訂了共和黨全面改造美國的通盤大計,這個計劃以傳統基金會2025年項目的名義公開,經過眾多政治人物加持後,已儼然成了共和黨的施政藍圖。特朗普競選團隊怕藍圖太清晰引發爭議,改為製作了一個叫47議程的政綱宣傳片系列,把一些執行細節模糊了,但大理念還是傳統基金會那套,要點包括:將為數逾萬的聯邦政府僱員職位重新劃定為政治任命崗位,方便委任忠於總統理念人士空降,全面掌握各個重要部門,包括司法部、聯邦調查局等;全面取消拜登的清潔能源規管,鼓勵石化能源開採;在文化教育領域恢復傳統價值,包括學校可以祈禱,禁止教授性別新觀;制訂減稅措施,鼓勵富人投資,並以關稅保護美國製造等。(註一)至於對外政策方面,綜合上述智庫研究和特朗普與萬斯的公開言論,二人若上台執政,很可能會撤銷對烏克蘭的資助,逼使北約改組,讓歐洲自行承擔防務支出;強化對以色列的支持,打擊伊斯蘭國家及社群;把中國列為首要威脅,以全方位遏制措施阻止其威脅美國,包括將中國逐出國際資本市場。概括來說,特朗普的施政目標,就是重建以美國白人男性基督教徒為中心的社會秩序,在對外關係上放棄當世界警察,一切為美國自身利益服務。 民主黨的應變特朗普大難不死後氣勢如虹,拜登和民主黨會如何應變?行刺事件後,兩黨領袖的即時反應是暫停選戰攻擊,即時團結國民共同譴責暴力,這是很自然的,但也是短暫的。共和黨人已忍不住起哄,直指槍手行刺「是拜登下的命令」,因為拜登不斷說特朗普是美國民主最大威脅,是時候把他置於紅心標的,群起而攻之。這些說話無異於挾總統之勢鼓動民眾攻擊特朗普,如今真的發生了恐怖襲擊,拜登難道不應負責任?負責集會防務的特工團隊為什麼沒發現鄰近建築天台有人?這些保安漏洞是怎樣來的?這些責難,令拜登被迫道歉,但民主黨不可能就此棄選,等民眾消化事件後,便要再度出擊。在形勢惡劣下,拜登和支持者協商後,若最終不退選,就要部署把競選工程重心逐步轉移,竭力保住參眾兩院席位,避免共和黨同時控制白宮及國會,權力不受任何制衡;假如拜登和支持者協商後決定退出,就要換上較年輕的角逐者,重燃民主黨選民希望。從現在到數周後的民主黨代表大會,估計還會有許多明流暗湧。 社會上兇險的暗流無論今年11月的總統大選誰勝誰負,暗殺事件對美國政壇已造成了巨大深遠的影響,因為它挑起了許多人的仇恨:共和黨人對特朗普遇刺非常憤怒,許多人揚言報復,民主黨一些知名度較高的政治人物,隨時可能成為報復的目標;在民主黨的支持者方面,看到特朗普非但平安無事,並且被塑造成硬漢子、真英雄,四處受人歌頌,勢將入主白宮,屆時新移民、同性戀者、想墮胎的女性都會被針對受遏制,一些思想偏激的難免會產生訴諸暴力的念頭。這些被挑動的施暴情緒,猶如一道兇險的暗流,隨時會爆發出來,最終受害的未必是保安森嚴的政治領袖,更大可能是無辜的代罪羔羊。尤其美國最高法院不久前放寛了對半自動槍枝配件的管制,民眾很易擁有瞬間發射多彈的槍械,即使是未有資格買槍的年青人,也可以在射擊會社中練習,然後挪用父母的半自動槍枝外出行兇,就像行刺特朗普的青年槍手那樣。美國會否再次出現二十世紀六十年代那種總統及總統候選人,以至民權領袖都相繼被刺殺的暴力浪潮?今天誰也說不上來。(圖:特朗普FB) 註一:https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2024/07/16/what-is-agenda47-heres-what-to-know-about-trumps-policy-agenda-if-elected/ ▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

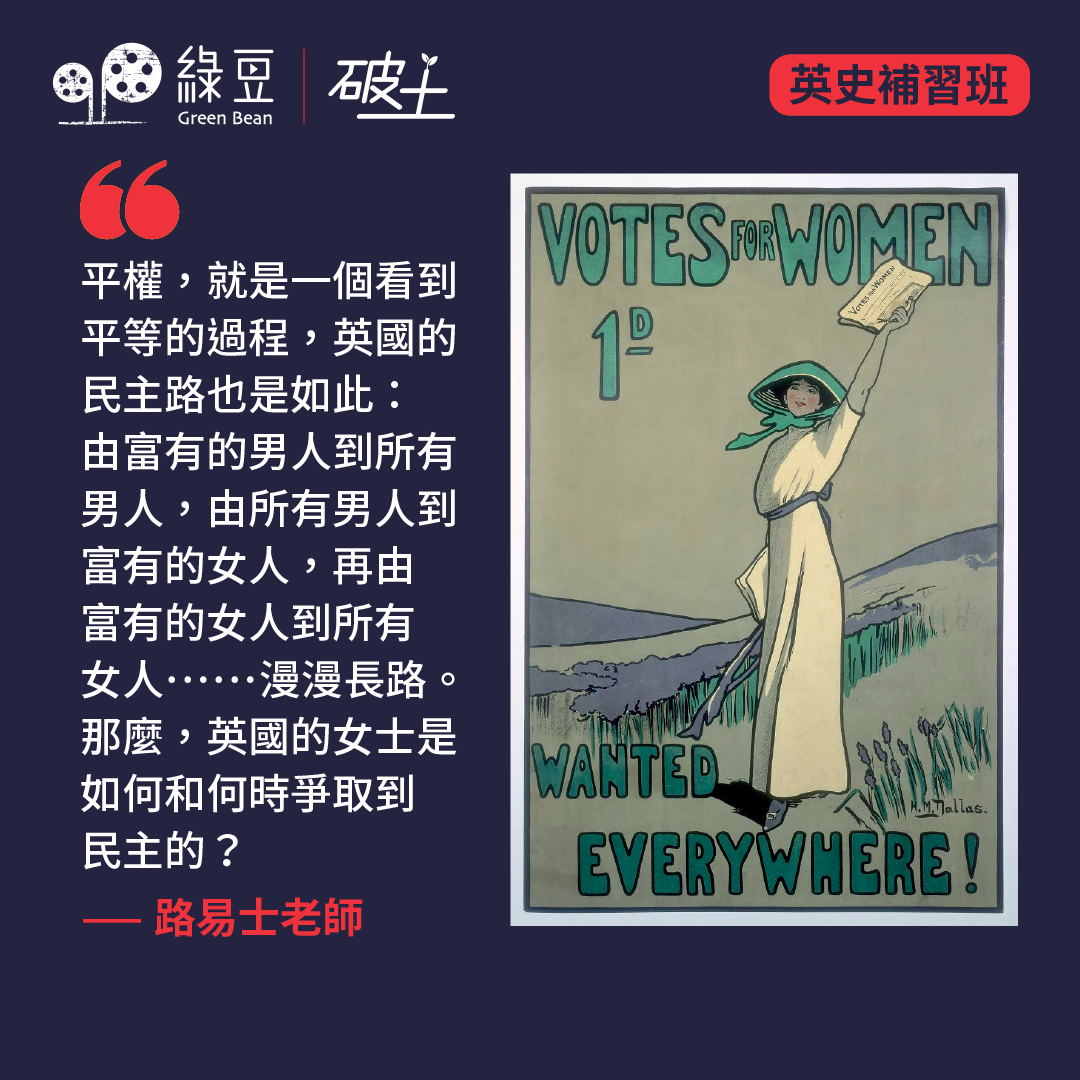

想當年,路易士老師教通識時很愛問學生:若你擁有人家沒有的權利,你會有什麼感受? 例如,只有你有權投票,只有你有權當候選人。低班的學生普遍覺得人是平等的,不應有差別。但高班的,長大了,就會點出有些人較有學歷、較有錢,而且他們是男人(不是古代思維,是十多年前的少年真心分享)……所以,他們才有權投票。究竟是長大了變得成熟穩重還是現實世故,的確是一個難以解答的人生難題。但人生而平等不是自古而來,卻是人人都知道的真理。平權,就是一個看到平等的過程。英國的民主路也是如此,由富有的男人到所有男人,由所有男人到富有的女人,再由富有的女人到所有女人……漫漫長路。那麼,英國的女士是如何和何時爭取到民主的? 政治家的計算在1916年至1917年,英國下議院議長詹姆斯‧威廉‧洛瑟(James William Lowther)主持了一場有關選舉改革的會議,該會議建議可給婦女有限的選舉權。洛瑟是保守黨議員,他曾在1913年作出了一項有關婦女選舉權上具爭議性的裁決,宣布女性不能被加入男性選舉權法案,這引起了首相阿斯奎斯特(Herbert Henry Asquith)、一些議員和婦選運動者的極大憤怒。儘管如此,洛瑟在1916至1917年間主持的選舉改革會議,就因公正的處理而備受讚譽。有立場是一回事,如何公正處理一個會議是另一回事。這已失落的精神我們讀歷史時才能重遇。要成功爭取一樣東西,除了要堅持,也要看時勢。1916至1917期間,正值第一次世界大戰,戰爭時期男士要去打仗,女士留在國內就多了機會,她們做文員、售貨員,甚至成為「專業人士」,由女性擔任的護士廣受尊重就是最佳例子。但最妙的,根據法例,在大選前12個月內居住在英國的男性才有資格投票,而在海外服役的軍人就失去選舉權了,政治家審時度勢,最終決定將選舉權擴大予所有男性和一些女性。他們的計算是:給支持我政黨的女士投票也對我有利呀!保守黨就認為他們能吸引一些富有的女士支持。 靜待時機1918年,英國國會通過了《1918年人民代表法令》(Representation of...

繼年初有不少移台港人成為台灣總統和立法院選舉的首投族後,大批移英港人也在本月初首次有機會在英國國會選舉中投票。對民主制度的追求是這一波移民潮的主要原因,能在當地最高層級的選舉中投票,這機會固然格外讓人珍惜,然而民主制度從來不止於選舉,更在於選舉後對政治人物言行的監察。 回想香港過去的選舉,即使是曾經比較有競爭的那段日子,選民其實也十分理解選出來的代表不會決定政府施政方針,甚至連阻擋不受歡迎的決策也辦不到,極其量只是有多一點的機會去問問題,和有一個公眾會注意得到的平台表達不滿而已。而當執政者連諮詢的戲也懶得演下去後,選舉的價值也隨之改變。我們不難發現公開選舉,特別是立法會選舉,有段時間變得越來越激進化:反正再多的理性問政也不能執政,倒不如直接在議事廳內「掟蕉」和挑起衝突,最少可以洩憤。當市民有這樣的需求,政治人物也就照辦。 但在全面民主化的社會當中,情況卻有點不同,投票不能只為洩憤,因為多數的選擇真的會帶來後果。例如當年英國的脫歐公投,不少人投票脫歐卻不是真的想脫歐,只不過想表達不滿;結果公投卻真的通過了,脫歐的後果也就要全民承擔。「投票有後果」這句話聽起來有點理所當然,但對港人移民來說,恐怕還真的是一件新鮮的事情。 為甚麼會投票害自己 在台灣,我見過因為不滿中國政治而移民的港人說要投票給親中政黨;在英國,我見過還未拿到英國公民身分的港人移民說要投票給反移民的政黨。我總是很好奇,他們是如何做出這些看起來明顯違反他們基本價值或利益的選擇?換個說法:為甚麼他們會「投票害自己」?...

某年遊韓國首爾,夜行地道,忽遇一白人男子,韓語對話,不明所以。只見其手執厚重帳簿,載眾多帳目,或記韓元數萬至數十萬。我請其以英語交流,男子自稱任職慈善機構,正籌募資金。我疑其有詐,直言不便施助,說罷便走。同行二友,連聲說幸好我在現場,否則不知所措,或要以錢財了事。騙徒手法表面層出不窮,然萬變不離其宗,利用社群心態,或有附和傾向,或求他人好感,多不願得罪他人。此乃日常習性,即使面對可厭之人,亦難以打破。想起電影《搏擊會》 (Fight Club)一句話:「我等以無有之財,追無需之物,以悅不喜之人。」(We buy things we don't...

今年6月30日是《香港國安法》實施四周年。這幾年間,香港的公民社會屢受打壓,民間人權陣線、教協、職工盟等曾經是公民社會骨幹的大型民間組織都相繼宣布解散,各大專院校亦先後拒絕承認校內學生會的地位,香港公民社會的空間急劇萎縮已是不爭的事實。美國喬治城大學亞洲法中心的研究報告指出,自《國安法》生效後至2023年底,最少有90個非政治組織及22間媒體結束營運。縱然香港公民社會的狀況大不如前,但仍有矢志於繼續發聲的組織成立,仍然有人繼續努力捍衛及拓展公民社會的空間。 公民社會及民間組織的意義 《公民權利和政治權利國際公約》第14條提到,人人皆可享有集會結社自由,包括加入工會及不同民間組織的自由。聯合國人權理事會亦進一步提出,國家的本地法律和行政規定應該促進及保護獨立而多元的公民社會,政府亦應採取有效措施防止對公民社會的威脅、報復或恐嚇行為。但是為什麼政府需要積極保護公民社會?公民社會扮演了什麼角色? 公民社會對本地以至國際層面都扮演著重要的角色。民間組織及其他公民團體是政治表達的媒介,是政府與社區之間的橋樑。公民社會的空間有賴於各種正式及非正式的渠道,容許個人及團體能夠在重要的社會決策中發表意見。於國際層面,以肺炎疫情為例,民間組織能夠有效地促進國際社會的交流,就全球共同面對的困境尋找解決及應對方法。聯合國人權機制的落實與檢討亦有賴各地的民間組織的參與。然而,香港公民社會的空間正受到不同的威脅,聯合國人權理事會指出,在某些情況下,一些國家的反恐及維護國家安全的立法,又或是對資助民間團體的行政規定,已被政府機關濫用並以有違國際法的方式窒礙公民社會的運作。 《國安法》下的公民社會 2020年6月30日,《香港國安法》正式落實,對香港的公民社會帶來災難性的影響。同年9月,聯合國人權專家發出聯署信函,表達《國安法》對公民社會衝擊的擔憂。人權專家強調,如果沒有適當的限制及明確的定義,籠統地宣稱對相關行為可能威脅國家安全,可能會嚴重削弱公民社會的空間、參與公共事務的權利,以及人權捍衛者和其他公民社會成員的權利。聯合國「反恐中注意保護人權和基本自由」特別報告員在其2019年的專題報告中提到,對國家安全威脅的定義過於廣闊,會對公民社會產生寒蟬效應,污名化公民社會的成員。...

由施紀賢 (Keir Starmer)帶領的工黨上周五在大選中取得412席,佔總議席超過63%。不過,工黨要在2029年的大選再次獲勝,就得憑政績說服選民。其中,增加房屋供應備受關注。剛上任的財相李韻晴 (Rachel Reeves)爭分奪秒,周一旋即向商界重申,5年內新增150萬間房屋供應的承諾。李韻晴的第一個目標,就是本月內更新英國的國家規劃政策框架 (National Planning...

在英國生活了兩年多,基本上都已經適應了。一開始從台灣來到英國,內心有不少擔憂,因為自己從未在西方國家生活過,而這裡的語言、文化、天氣、食物等等都跟香港很不一樣,生怕自己難以適應,甚至會覺得自己不適合在英國生活下去。 但很幸運,一切都順利,我有著身邊朋友的支持及幫助,算是在英國生活得很不錯了。 在一開始尋求政治庇護,未得到難民身分,亦未有工作許可,便惟有努力預備自己,在不同地方做義工,適應在這裡的文化,擴闊自己的圈子,亦可以增值自己。 天氣令人最不爽 在語言方面,我的英文都開始有所進步。以往在nursery centre,charity shop及community...