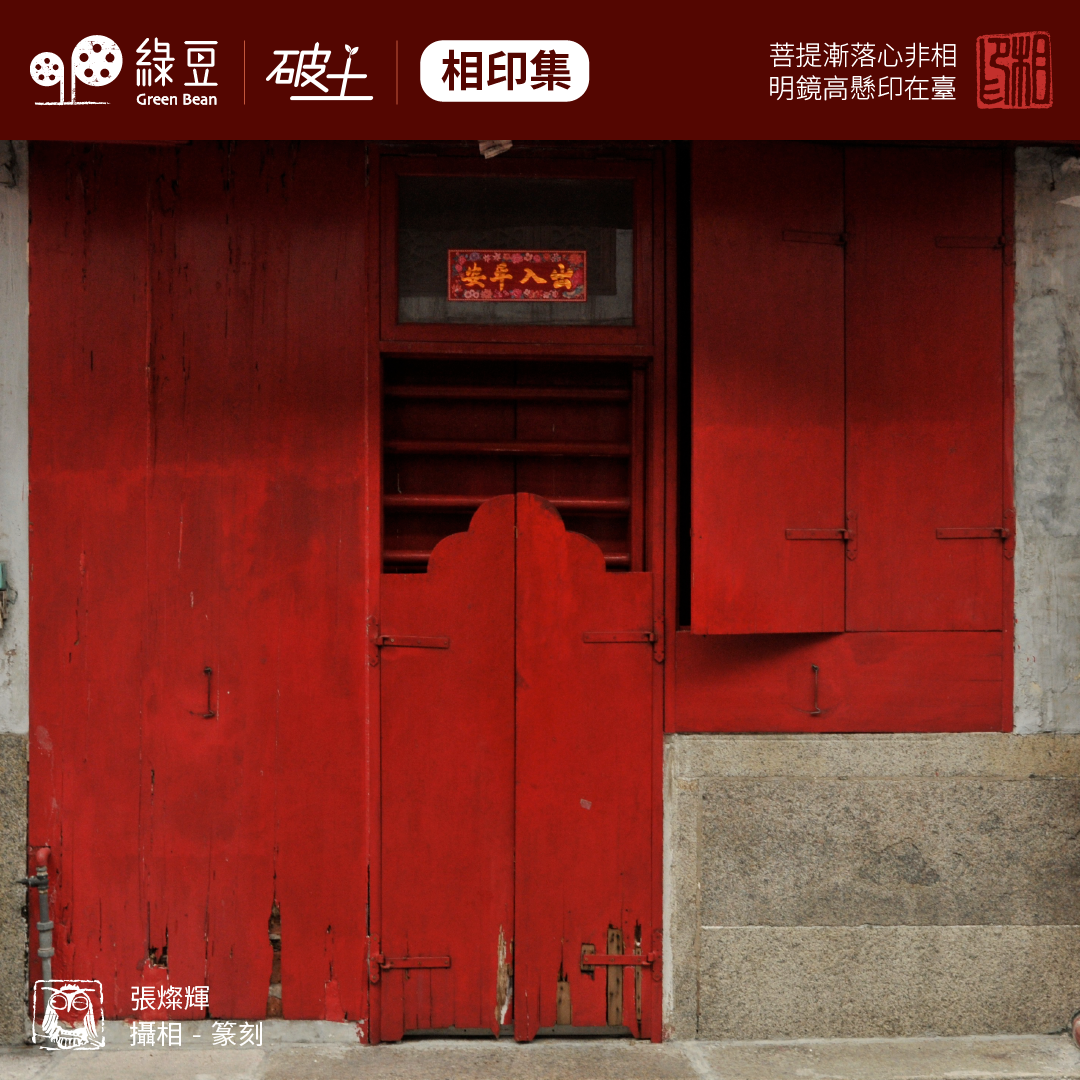

在華人文化中,紅色象徵著喜慶和繁榮,尤其在農曆新年期間,紅色更是成為數千年來不可或缺的元素。無論是紅燈籠、對聯,還是紅包,紅色無處不在,營造出一種熱烈而吉祥的氛圍。對於華人而言,紅色不僅僅是顏色,它更是一種文化認同和精神寄託,代表著對未來的美好期許。 新年的慶祝活動中,紅色的使用有其深刻的心理背景。心理學上,紅色常與激情、活力和積極的情緒聯繫在一起。一些研究表明,紅色能夠引起興奮,促進血液循環,使人感到愉悅和興奮。因此,在這個充滿希望和祝福的節日裡,紅色能夠有效地提升人們的心情,創造出一種社交的快樂感。紅色的熱情也表現了對家庭團聚的期待和對祖先的敬仰,恍若穿越時空的連結。 在中西文化的對比中,紅色的意義也呈現出不同的側面。在西方語境裡,紅色常常與愛情、浪漫和欲望相關。然而,在某些場合,紅色也可能代表著危險和警告,給人一種兩極化的感受。這樣的文化差異反映了不同社會對於情感和美學的理解,也顯示出文化背景如何影響人們對顏色的解讀。Your Content Goes Here ...

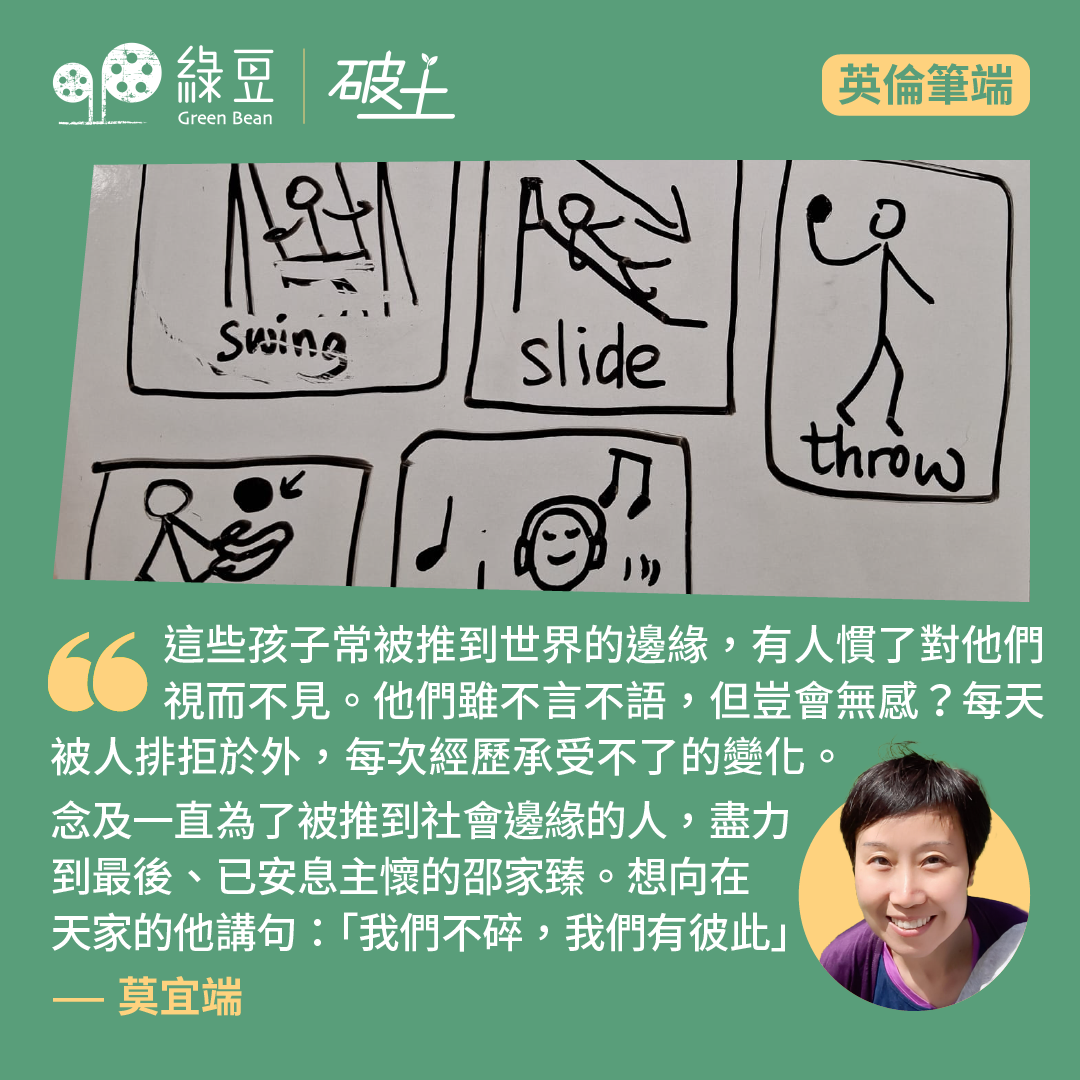

新年平安!有同事表示很羡慕我,因為可以過兩個新年、許兩次願。我只是笑笑回答,若有得放假,才感覺似過年;至於許多次願?許一次願都未確定如何達成目標,多一次只是徒增一次未知,不了。 不過,多一次回顧,多一次感恩,都是好的。 話說在特殊寄宿學校做言語治療師眨眼已經兩年有多。幾個月前都發生一件令我有些少懷疑人生的事。 被肢解的眼鏡 新來一位插班少女P,自閉加嚴重智障、語言障礙,只會講少量單字,更多是重覆別人說的last word。除了學習問題,她出生後隨做IT的父母遊走印度、英國、美國,智力評估都做過幾次,幾個國度的版本都齊全。可以想像,她四年前隨家長回來英國定居,是多麼的不習慣、不適應。有話難抒,可以理解。...

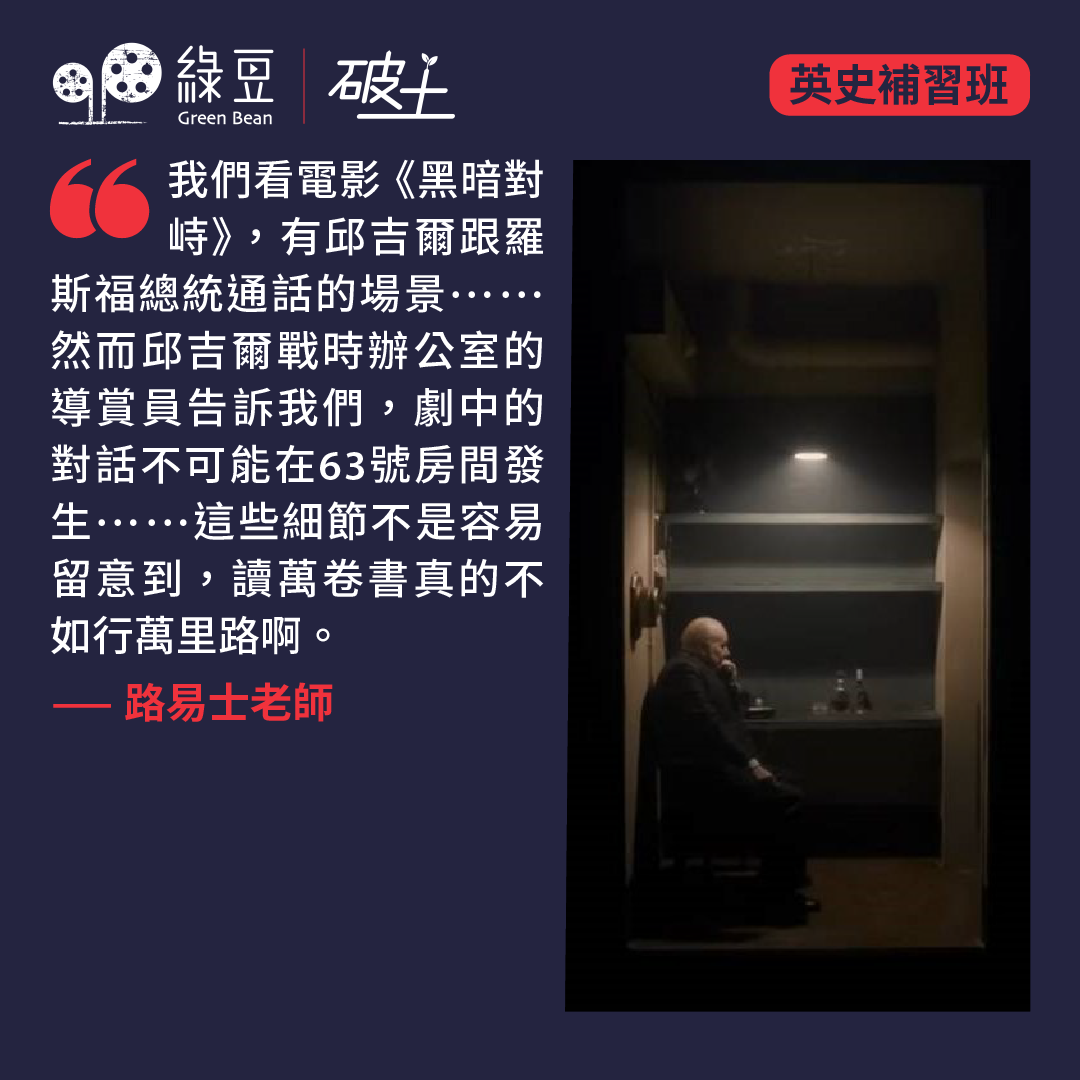

深冬,天很早就黑,可以去的地方益少。我們索性走進漆黑的地底,探索英國既黑暗又光榮的時光。 邱吉爾戰時辦公室(Churchill War Rooms)在倫敦聖詹姆斯公園(St James’s Park)側,靠近白廳(Whitehall)和國會大廈。在二戰期間,英國政府,也即邱吉爾與他的內閣在此進行了許多重要的戰時決策,以防禦德軍的空襲與轟炸。這辦公室現在已成了帝國戰爭博物館(IWM)的一部分。它包括了原本的內閣戰時指揮中心,而其中一部分則改建成邱吉爾博物館,收藏了大量跟他有關的物品。或者你只記得邱吉爾的老頭照,但在此你可以看到他的童年照,每個偉人或者壞人都有純真時期。 然而,我們不能把邱吉爾戰時辦公室看成是嚴格意義的軍事地堡,它其實只是一個地下指揮中心或戰時指揮設施,包括了會議室、地圖室、通訊室等,用於情報處理和戰爭管理。它提供一個較安全的場所,讓邱吉爾和內閣成員在二戰期間指揮作戰和進行戰略決策。這地方被稱為...

早前獲邀出席活動,開場前和主辦方寒暄,問到我來台灣已有多久。屈指一算,發現活動隔天剛好就是我來台滿三年。移民研究中的適應和融合有時會談得有點抽象,放在個人身上卻又無比甚至有時過於現實。來到三周年的關口,我也不免俗地回想自己這段日子是如何成為台灣人的。 甚麼是台灣人 在此之前,首要回答的固然是:甚麼是台灣人。回憶在桃園機場下飛機的那一刻,雖然是在疫情期間的緊張狀態,但所有機場工作人員都溫文有禮,滿滿「台灣最美的風景是人」的經典印象。當然,在台灣的時間久了,知道人情味的另一面就是沒有邊界感;香港人很強調個人邊界,在台灣卻常常遇到完全不把保護個人資料當作是一回事的時候,許多在台港人常常氣得冒煙。 所謂經典印象,往往同時也是刻板印象,現實的台灣當然複雜得多。例如台灣是亞洲同婚第一,但在此的背後卻是性別平權在社會中的各種鴻溝。在官方論述和公眾議論中,我見到的是進步的觀念,早前公眾在奧運選手性別爭議的取態和對變裝皇后比賽的支持可見一斑。不過一旦脫離了一致對外的同仇敵愾,來到台灣內部的性別議題,從傳統男校的低俗言論,到耳聞目睹各種婆媳關係中的父權打壓,每次都驚訝為何某些台灣人可以如此落後保守。 相對於「把自己變成更像台灣人」,看到台灣社會本身的複雜性,可能才是真正認識和融合於台灣社會的起點。要成為台灣人,不用硬設一個「要怎樣做才算是台灣人」的準則,更多是在日常生活中如何和台灣人一起同笑同哭同成長。 許多的一瞬間感應 如是者,「覺得自己是個台灣人」往往是許多一瞬間的感應。對我來說,整過過程大概就是承租了第一個住處,在新居第一次用洗衣機洗衣服開始。從滾筒開始轉動的那刻起算,我知道我在台灣留下來了。之後就是一個又一個單獨來看微不足道,但放在一起又好像是通過了一個又一個成為台灣人的「哨站」:第一次洗牙、第一次進醫院、第一次報警、第一次補衣⋯⋯...

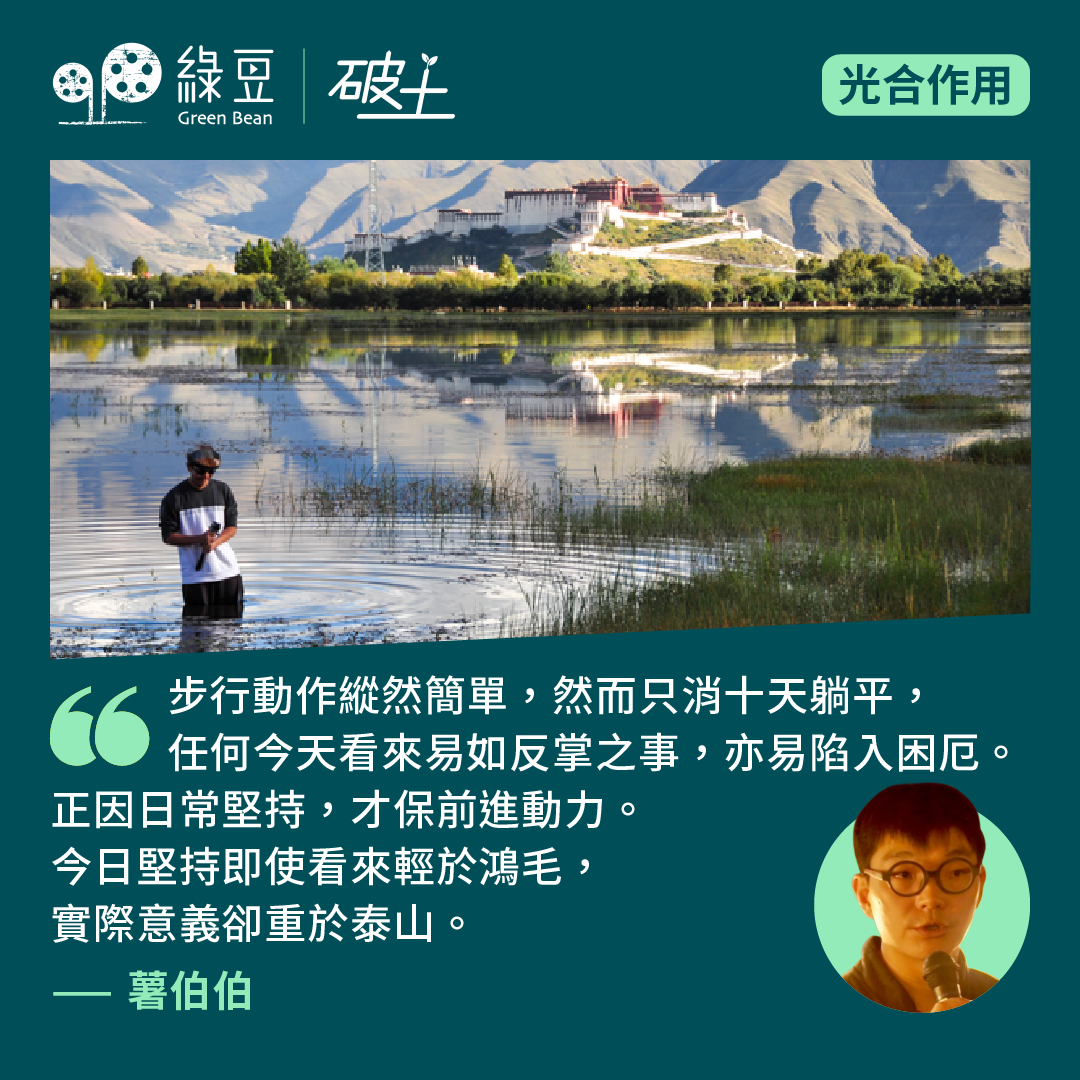

學步之事,眾人大多遺忘,然我卻記憶猶新。因少年時遭逢車禍,雙腿骨折,送入深切治療。家母說我病榻時,腿裝骨骼外固定器,狀似打釘,頗覺駭然。當時莫說步行,連床上轉身亦不能。事發後十一日,物理治療師及助手攙扶,腳亦無法伸直。 原來短短十餘日未下床,肌肉已萎,關節僵硬,腳不能伸。所謂重新學步,首先練習伸直雙腿。治療師料需一周,我卻一日成之,見我一日伸直雙腳,驚異其事,每見醫生護士病者均大讚後生仔果然不同。 實情因為同一車禍中,要好同學斃命,我心急欲赴見其最後一面。心知若腿不伸直,出走無望,於是夜間勤苦練習,忍痛伸腿不輟,卻不敢明言。翌日雙腿雖然伸直,卻始終無力,終未能出席喪禮。 重新學步最大體會,步行看似簡單,實際步驟繁多—— 必先雙腳與肩同寬,足尖朝前,保持平衡,踏步邁進;待前足著地,後腿微彎,再推步助力,如此類推。 尚有一點至關緊要,動作縱然簡單,然而只消十天躺平,任何今天看來易如反掌之事,亦易陷入困厄。正因日常堅持,才保前進動力。今日堅持即使看來輕於鴻毛,實際意義卻重於泰山。...

To say the “two-dollar” transport subsidy for...

去年我在日本金澤西田幾多郎紀念哲學館展覽的主題是《大地之相》,是我在民航客機三萬呎高空拍攝大地的相片。成功的關鍵在於我選擇了合適的座位,通常我會選擇靠近機尾的窗口,這樣能更好地俯瞰大地。 然而,並不是每次乘坐飛機我都能選擇到理想的拍攝位置。即使是窗口位,若坐在機翼旁,往往無法看到下面的景象。但從幾萬呎高空俯瞰雲層,欣賞機翼與天空的變化,以及不同時刻的雲彩、月色和陽光,也是一種獨特的美感。 第十張是我2020年7月18日最後一次離開香港往倫敦途中拍攝,之前從未有見過如此景象!之後也沒有。這張相片承載著我對那個獨特時刻的懷念和悲傷心情。 ...

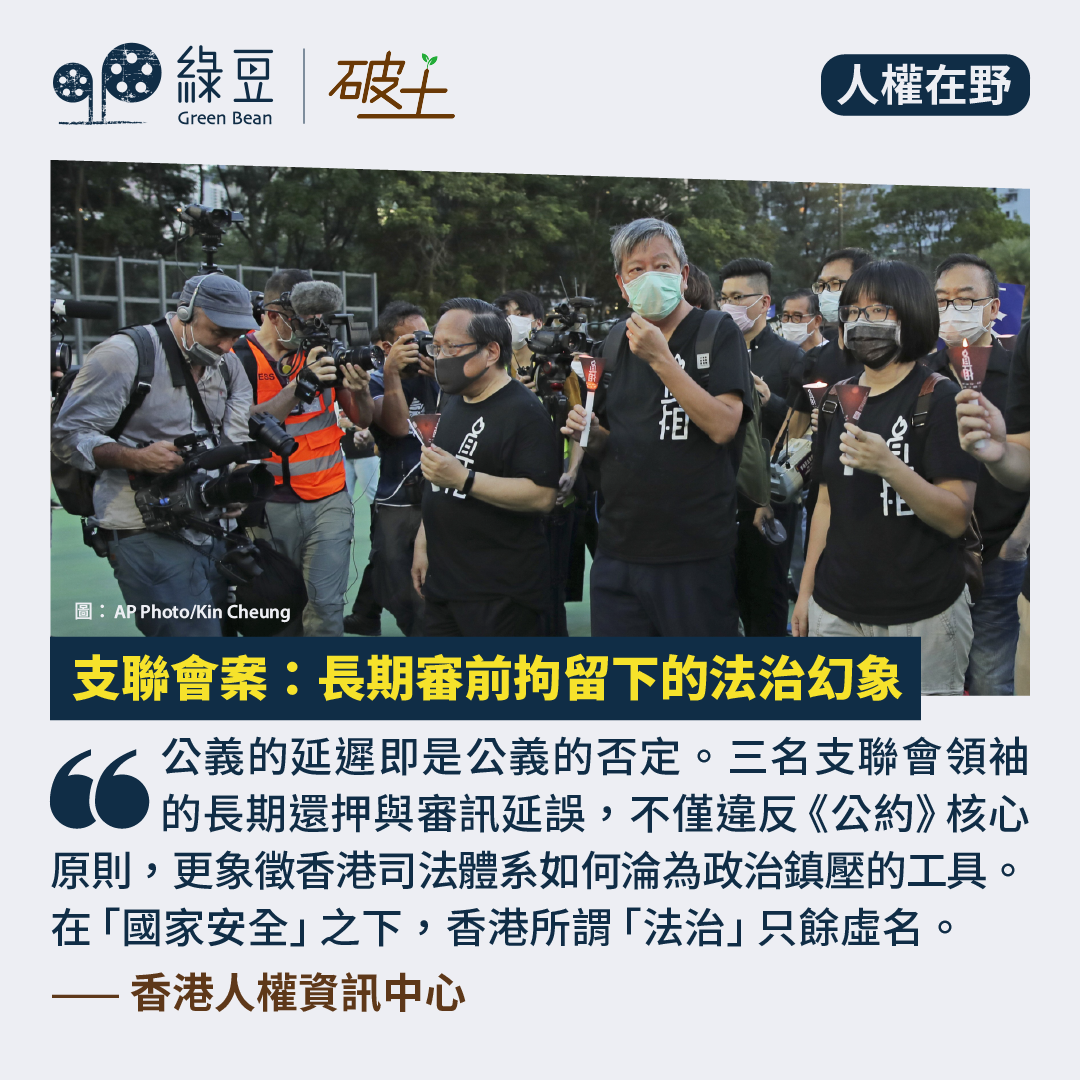

前社福界立法會議員、囚權倡議組織「石牆花」創辦人邵家臻,於2025年1月10日因胃癌離世,享年55歲。他積極參與公民社會,為人權保障、尤其是囚權議題,作出重要貢獻。隨著《國安法》的實施,香港政治環境急劇轉變,人權保障面臨前所未有的危機。立法會監察機制的弱化、公民社會空間的縮窄以及資訊透明度的降低,使得人權議題越來越邊緣化。在這樣的背景下,邵家臻對人權保障的倡議行動及對公民社會的貢獻顯得尤其珍貴。 人權倡議與立法會的質詢權 邵家臻在擔任社福界立法會議員期間,發表《改善香港在囚人士權利及監獄環境建議書》及《懲教署檢討投訴及監察機制建議書》,為香港在囚人士的權利及懲教制度的監察,作出了多項深刻及詳盡的建議。例如針對監獄環境的酷熱問題,懲教署加速安裝風扇、為在囚人士提供飲用冷水,以及容許囚友自費購買散熱毛巾等,這些具體改善工作歸功於他鍥而不捨的跟進,以及在社會上持續引起公眾對囚權的關注。而去年發生的囚犯被虐事件,亦反映邵家臻及張超雄要求政府成立監察懲教署的獨立機制並非無的放矢。 邵家臻多次在立法會上針對人權相關議題提出口頭及書面質詢,要求政府正面回覆和公開相關的數據。包括在2018年旺角衝突案後,向時任行政長官林鄭月娥提問,會否就事件成立獨立調查委員會進行調查;以及2020年就政府外判員工的待遇向政府提出書面質詢。即使邵曾於2019年因「佔中」案被裁定兩項煽惑罪罪成,判囚8個月,他在獄中仍嘗試就「過勞死」的議題向立法會提出口頭質詢。 提出質詢的權力 立法會議員擁有向政府官員提出書面及口頭質詢的權力,這一機制是監督政府行為、促進政策透明的重要工具。通過質詢,議員可以要求政府公開相關數據,揭示潛在的人權問題,並推動政府採取改進措施。例如,針對監獄制度中的酷刑或不人道對待,議員的質詢能夠迫使政府披露實際情況,從而引發公眾關注並促進相關政策的改革。 對於人權研究及倡議而言,「可取得的信息」是釐清事實、揭示真相的重要前提。立法會的質詢權在這個過程中發揮著關鍵作用。沒有議員的積極質詢,許多政府數據以及關於監獄和執法部門的問題將被官方報告遮掩,難以進入公眾視野。這些官方數據不僅是民間監察政府的重要依據,也為國際人權組織和本地團體提供了實證基礎,推動人權議題在全球討論和探索應有的保護措施。...

過去一周,最矚目的政經要聞相信是特朗普二度就任美國總統,發表就職演說後便簽署一系列行政法規、派軍隊駐守美國墨西哥邊境,嚴打非法偷渡,並試圖廢除憲法明文保護的在美出生即享美國公民身分的權利;他又廢除拜登政府的清潔能源政策,鼓勵開採石油及生產燃油汽車,並退出國際氣候公約;此外,他針對主要貿易伙伴威脅大增關稅,逼迫加拿大和墨西哥讓利,要求TikTok的母公司ByteDance出售最少一半TikTok股權,又要求巴拿馬交還運河。這一系列舉措,彰顯了特朗普的「美國優先」政策,是以傳統保守主義為骨幹,以強權威迫為手段,以功利短視為特色。 嚴打非法移民 特朗普嚴厲打擊非法移民,平情而論,確實獲得大部分美國人支持,包括許多拉美移民,這是因為近年墨西哥邊境的偷渡問題極其猖獗,而且背後有販毒集團操控蛇頭謀利,甚至遠在太平洋彼岸的中國公民,也懂得循墨西哥陸路非法入境美國,長期做地下黑工,等待大赦入籍。 美國人渴望終止這個混亂狀況,以合法移民配額取代非法偷渡,確實無可厚非。特朗普首度當選時欠缺經驗,提出在邊境建高牆阻非法偷渡,收效甚微成為笑柄。如今二度執政,封堵政策趨於周密,一邊派軍隊駐邊境威攝偷渡客,一邊煞停非法移民庇護申請,加快即捕即解,同時宣布境外販毒集團為恐怖組織,以各種反恐法令對付偷渡源頭,甚至試圖廢除出生即享公民權規定,此一舉措最終未必能獲最高法院認可,但至少可以製造短期混亂,阻遏藉非法入境產子舉家移民美國。 長遠而言,美國若要維持國力,必須匯聚世界一流人才,嚴限非法移民措施必須輔以適當的合法移民政策,才能去弊生利,若矯枉過正,變成閉關鎖國,則美國不再是民族大熔爐,不再是做夢者天堂,其創造力將日走下坡。 保守與新思潮 特朗普的限制非法移民舉措,雖然打著以合法取締非法的正義旗幟,但骨子裡也有著保護白人主導美國的意思,防止有色人種因生育較多而支配美國。這個暗含種族及宗教色彩的保守意識形態,在特朗普其他新政中表露無遺,最明顯的就是打擊跨性別自由,宣布美國今後只有男性和女性,即不承認雙性及跨性別,這個主張無疑會獲得較保守的、重視傳統的美國人支持,包括大部分天主教及基督教人士,但卻與現代自由思潮牴觸,也不符合大多數年青人的性別自主理念,可以視為一種世代之爭。...

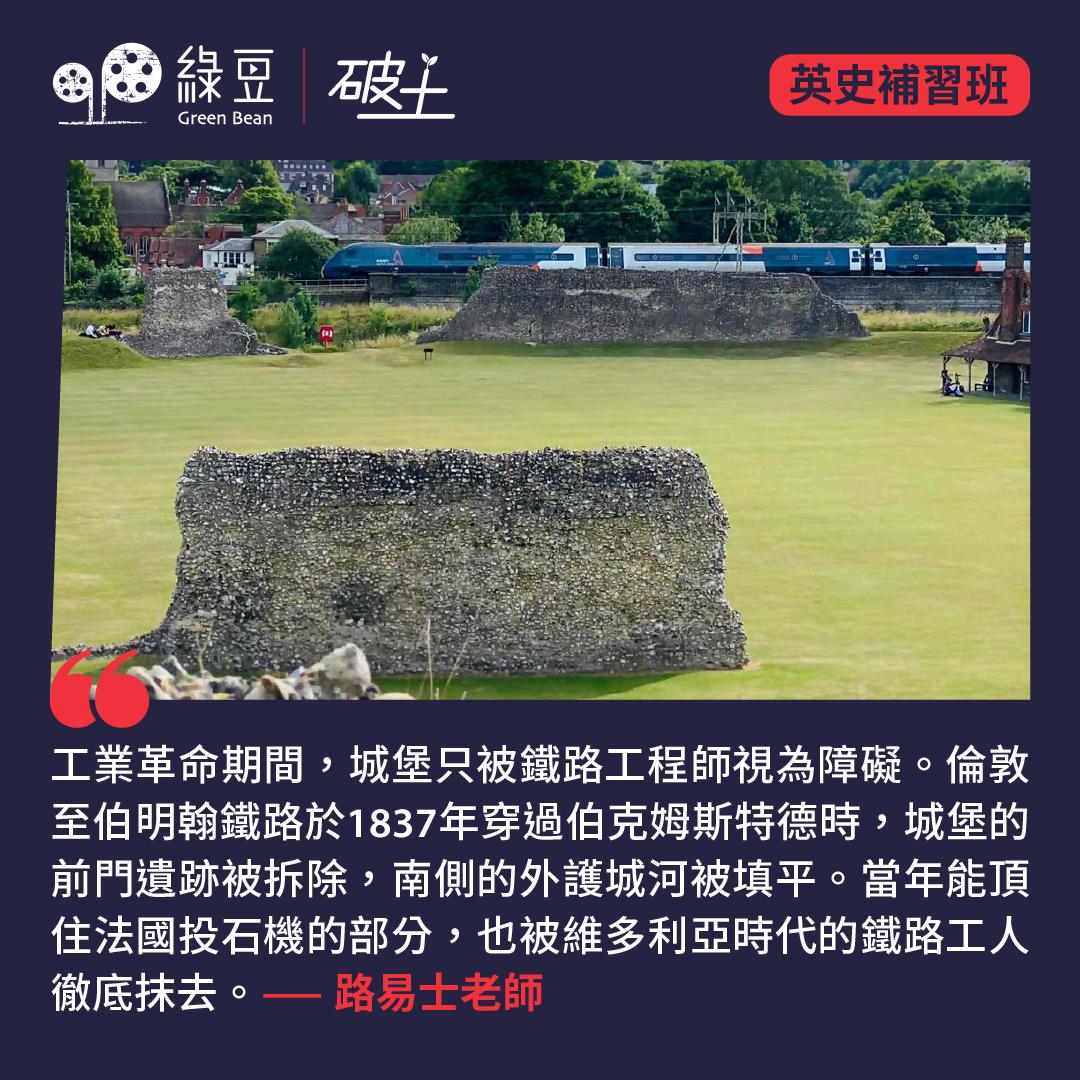

像伯克姆斯特德城堡(Berkhamsted Castle)這樣的一個城堡,這麼多年一定經過春風秋雨。 曾在1066年參與黑斯廷斯戰役(Battle of Hastings)的莫爾坦伯爵羅拔(Robert, Count of...