神之困擾——宇宙孤兒 (下)

人類為何仍需要宗教──心理、社會與存在的三重召喚

儘管佛洛依德揭露了宗教的幻覺本質、羅素拆解了神學論證、休謨質疑了設計論,宗教依然在全球擁有數十億信徒。這個現象值得我們深思:為什麼在理性啟蒙的時代,人類仍然眷戀宗教?

首先是心理層面的需求。面對死亡的終極恐懼,宗教提供了超越性的敘事框架。佛洛依德指出,宗教滿足了人類「最古老、最強烈、最迫切的願望」,其中包括對父親保護的渴望、對來世存在的希冀,以及對靈魂不朽的信念。當個體面對生命的無常和宇宙的浩瀚時,宗教的安慰功能變得尤為重要。正如佛洛依德所言,宗教幫助人們應對「面對自然威力時的無助感」。

其次是社會凝聚的功能。宗教提供了共同的身份認同、價值體系和行為規範,將個體結合成穩定的社群。共同的儀式、節慶和信仰創造了強烈的歸屬感,這對人類這個高度社會化的物種而言至關重要。法國社會學家涂爾幹(Émile Durkheim)早就指出,宗教儀式具有增強社會團結的功能,它們重申並強化了群體的共同價值觀。

第三是道德權威的確立。在法律制度尚未完善的社會中,宗教戒律往往充當道德法典的角色。神聖制裁的威懾力能夠抑制反社會行為,促進合作與互信。即使在現代社會,許多人仍然需要超越性的道德根基來指導行為選擇,因為純粹的理性計算有時難以提供足夠的動機力量。

最後是存在意義的追尋。人類天生具有尋求意義的傾向,弗蘭克爾(Viktor Frank, 1905-1997)稱之為「意志追求意義」。宗教通過將個體生命置於宏大的宇宙敘事中,賦予存在以終極價值和目的。這種意義感對心理健康和生活滿意度具有重要影響。

無神之後的價值重建──在有限中創造無限

當神祇退場,人類並未陷入道德虛無,反而獲得了前所未有的創造自由。正如尼采所言,「上帝已死」並非悲劇的終結,而是人類自主性的開始。沙特的存在主義哲學為此提供了理論基礎:「存在先於本質」意味著人類首先存在,然後通過自己的選擇和行動來創造自己的本質。

演化心理學為無神倫理提供了科學根據。研究表明,合作、同情和利他行為具有深刻的生物學基礎,它們有助於提高群體的生存適應性。當我們幫助他人時,大腦會釋放多巴胺和內啡肽,產生愉悅感受。這說明道德行為不需要超自然的獎懲機制,它本身就能帶來內在滿足。

藝術創造為人類提供了另一種超越路徑。當畫家在畫布上揮灑色彩;當音樂家彈奏優美旋律;當詩人用文字編織情感時,他們不是在模仿神的創造,而是在展現人類獨有的創造力。每一件藝術作品都是對生命的肯定,都在宣告:即使宇宙沒有賦予我們意義,我們仍然可以創造意義。

有限性本身也成為價值創造的動力。海德格的「向死而生」理念提醒我們,正是因為生命有限,每一個選擇才顯得珍貴。如果我們真的永生不死,那麼每一天、每一次決定還會如此重要嗎?死亡的意識不是要讓我們絕望,而是要激發我們珍惜當下,活出真實的自己。

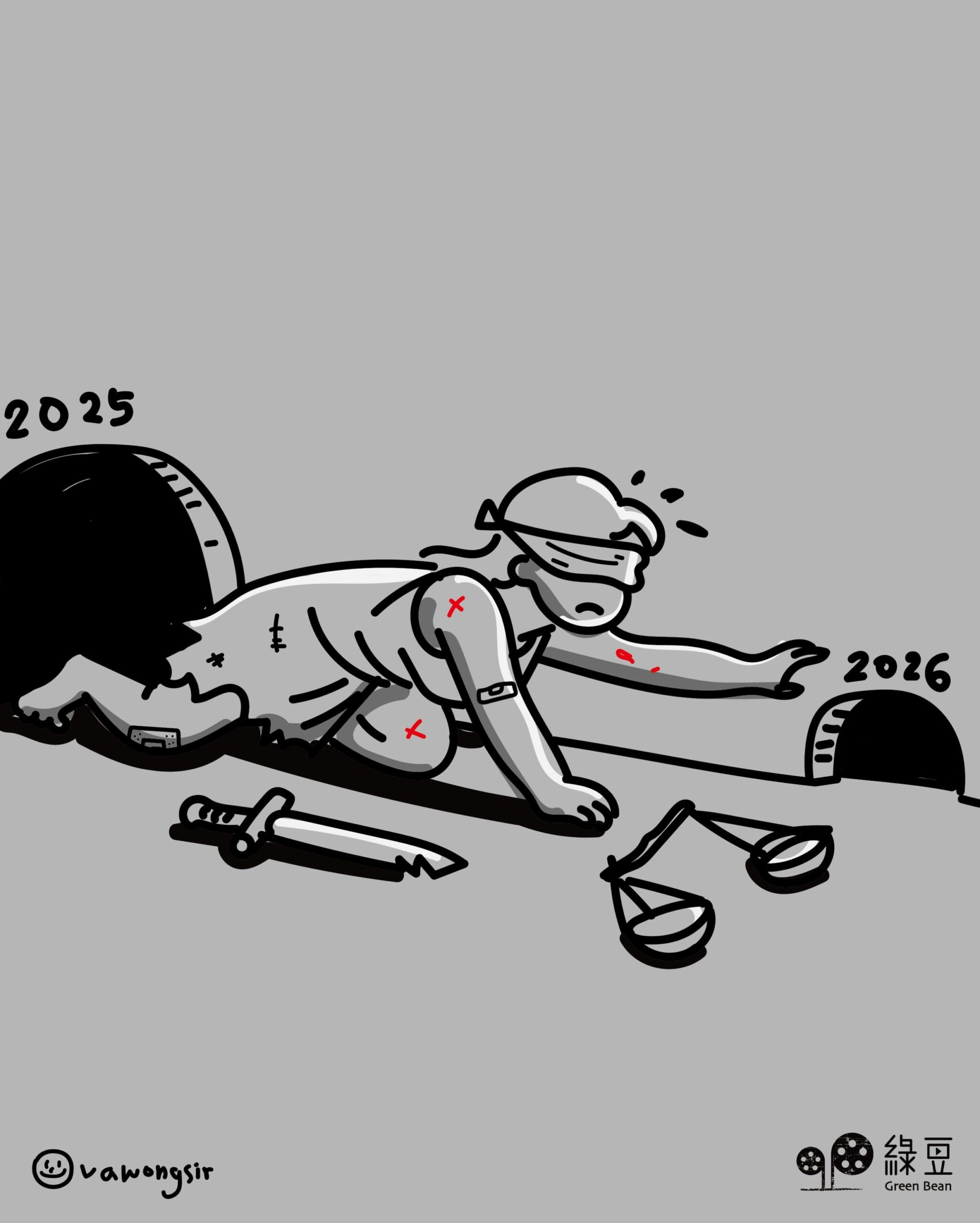

卡繆的荒謬哲學為無神世界觀提供了勇氣支撐。他承認宇宙本質上是荒謬的,沒有內在意義,但呼籲我們以反抗精神回應這種荒謬。薛西弗斯永遠推石上山的神話成為人類處境的象徵,但卡繆說:「我們必須想像薛西弗斯是快樂的。」 因為薛西弗斯選擇了接受命運並在其中找到尊嚴,這本身就是對荒謬的勝利。

科學的詩意──在真理中發現神聖

科學不僅僅是獲取知識的方法,它也是一種深刻的精神實踐。當我們通過哈勃太空望遠鏡凝視深空中的星系;當我們在顯微鏡下觀察細胞的精密結構;當我們研究DNA中編碼的生命訊息時,我們體驗到的敬畏和驚奇,難道不是一種深刻的精神體驗嗎?

薩根曾經批評某些宗教的狹隘視野:「為什麼幾乎沒有任何主要宗教看到科學後得出結論說:『這比我們想像的更好!宇宙比我們的先知所說的更大、更壯麗、更微妙、更優雅』?」 他呼籲一種新的靈性,一種基於對宇宙真實壯麗的敬畏。

宇宙的浩瀚與精密同時存在,從最大的星系團到最小的夸克,從宇宙大爆炸到生命的誕生,每一個層次都展現著令人屏息的複雜性和美麗。我們不需要神話來解釋這些現象,科學為我們揭示的真相本身就足夠神奇。正如愛因斯坦所說:「對於宇宙和諧性的體驗是所有真正科學創造的源泉。」

人文主義的現代表達──世俗精神性的綻放

現代思想為我們提供了「世俗精神性」的概念。這種精神性「強調人文主義品質,如愛、同情、耐心、寬恕、責任、和諧,以及對他人的關心」。它告訴我們,精神體驗不需要超自然的解釋,它可以完全在自然的框架內被理解和體驗。

冥想和正念練習就是很好的例子。這些技巧不需要神秘主義的包裝就能給我們帶來深刻的平靜和洞察。當我們靜靜地坐著,觀察自己的呼吸,感受當下這一刻的完整存在時,我們體驗到的寧靜和滿足,就是最純粹的靈性體驗。達賴喇嘛也提倡將冥想作為一種「人類實踐」而不是嚴格意義上的宗教實踐向全球推廣。

音樂、文學、視覺藝術等創造性活動同樣能提供超越性體驗。當貝多芬創作《第九交響曲》時;當梵高畫下《星夜》時;當雪萊寫下《致雪萊》時,他們都在見證人類精神的無限可能。這些創作不是神的啟示,而是人類內在豐富性的外在表達。

愛情也是世俗精神性的重要體現。兩個人之間深深的愛戀、父母對子女的無私關愛、朋友間的真摯友誼,這些情感體驗的強度和深度不亞於任何宗教體驗。愛不需要神的授權就能存在,它是人類最高貴的創造之一。

死亡的智慧──在終極面前的勇氣

在沒有來世承諾的情況下,我們必須直面死亡的現實。這可能是無神論最困難的部分,但也可能是最解放的部分。當我們接受死亡的必然性時,我們反而獲得了生命的緊迫感和珍貴感。

佛教對死亡的態度既現實又智慧。它不承諾永恆的生命,但提供了面對死亡的勇氣和智慧。當我們理解到「我」只是一個不斷變化的過程時,死亡就不再是一個固定實體的消失,而是一個過程的轉化。這種理解能夠減輕死亡恐懼,讓我們更加專注於當下的生活。

更重要的是,我們需要認識到影響的不朽性。雖然我們的身體會消亡,但我們的影響會持續。每一個我們愛過的人都帶著我們的印記,每一個我們幫助過的人都記得我們的善意,每一件我們創造的作品都承載著我們的精神。這種影響的不朽比任何來世的承諾都更真實、更有意義。

海德格談到的「向死而生」提醒我們,對死亡的意識能讓我們更真實地生活。當我們意識到時間有限時,我們就不會在無關緊要的事情上浪費精力,不會在虛假面具後面隱藏真實的自己。這種死亡意識不是悲觀的,而是激勵性的。它讓我們問自己:「如果我只剩下一年的生命,我會做什麼?」「如果這是我最後一次見到心愛的人,我會說什麼?」

全球倫理的構建──在地球村中實踐仁慈

薩根提醒我們:「據我們所知,地球是迄今為止唯一知道能孕育生命的世界。至少在不久的將來,我們的物種沒有其他地方可以遷移。」 既然這顆暗淡藍點是我們唯一的家園,我們就有責任好好愛護它,好好愛護彼此。

氣候變化、生物多樣性喪失、核武器擴散等全球性挑戰要求我們超越狹隘的民族主義和宗教界限,建立基於人類共同福祉的全球倫理。佛教的「眾生平等」觀念、儒家的「民胞物與」理想,以及現代人權概念,都為這種全球倫理提供了思想資源。

環境保護成為新時代的道德責任。當我們認識到人類只是地球生態系統中的一部分,而不是萬物的主宰時,我們就會更加謙遜地對待自然。可持續發展不僅是經濟策略,更是倫理選擇。每一次節能減排,每一次垃圾分類,每一次生態修復,都是在為後代子孫保存家園。

社會正義也需要全球視野。貧富差距的擴大、教育機會的不平等、醫療資源的分配不公,這些問題不僅是經濟問題,更是道德問題。羅爾斯的「無知之幕」思想實驗提醒我們,如果我們不知道自己會出生在什麼樣的家庭,我們會希望社會如何安排?這種思考方式有助於我們超越既得利益,建立更公正的制度。

結語──在宇宙孤兒的命運中綻放人文之光

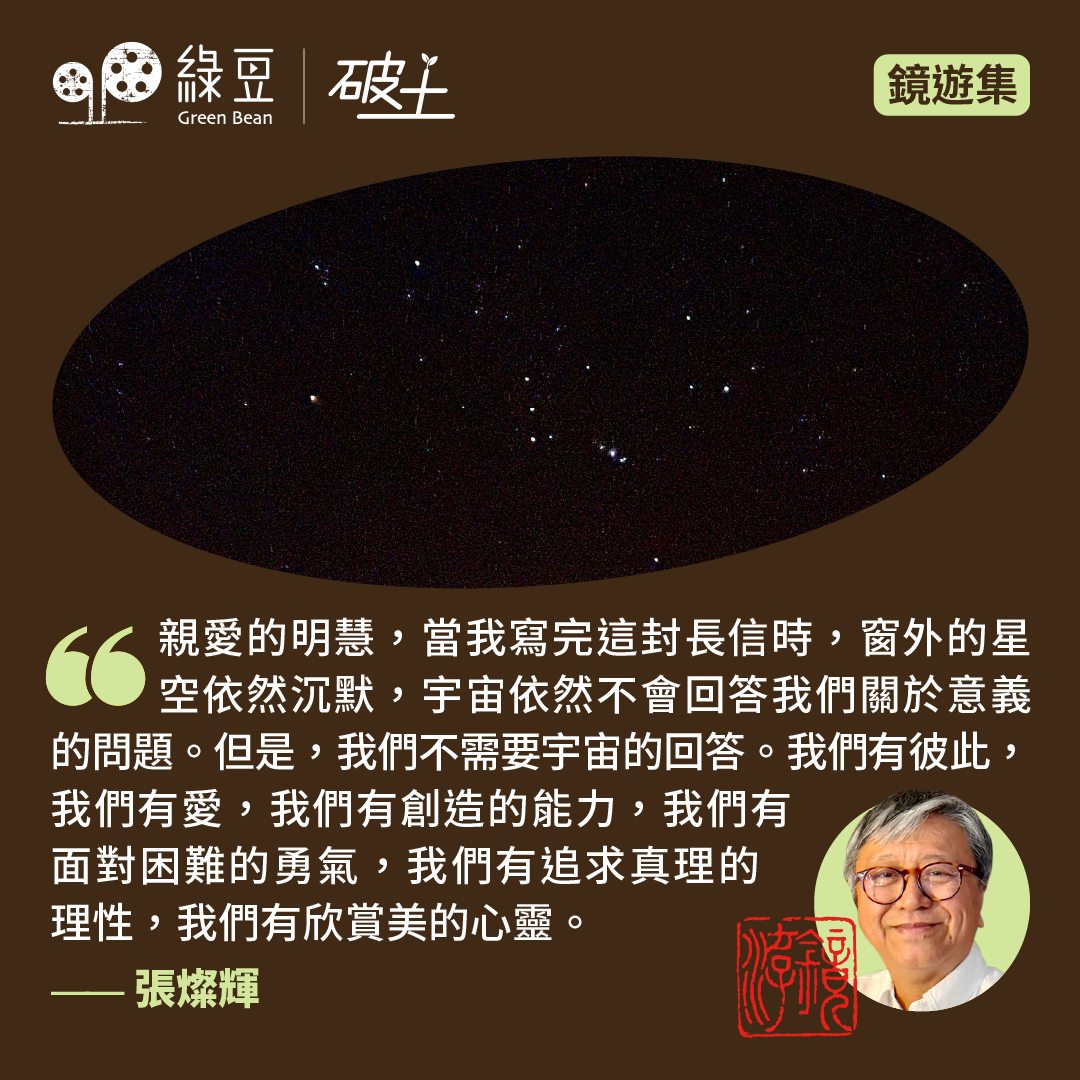

親愛的明慧,當我寫完這封長信時,窗外的星空依然沉默,宇宙依然不會回答我們關於意義的問題。但是,我們不需要宇宙的回答。我們有彼此,我們有愛,我們有創造的能力,我們有面對困難的勇氣,我們有追求真理的理性,我們有欣賞美的心靈。

佛教告訴我們,在空性中發現豐盛;儒家告訴我們,在人倫中發現神聖;佛洛依德告訴我們,宗教雖是幻覺,但滿足了人心深處的需要;羅素告訴我們,理性與愛心可以指引道路;休謨告訴我們,在不確定中保持謙遜;存在主義告訴我們,在有限中創造無限;科學告訴我們,在真理中發現敬畏。這些不同的智慧傳統都指向同一個結論:我們不需要神來過有意義的生活。

我們是宇宙孤兒,這是真的。但我們也是彼此的家人,在這顆暗淡藍點上分享著短暫而珍貴的時光。我們是星塵,但我們也是奇蹟;我們是渺小的,但我們也是偉大的;我們是有限的,但我們也是無限的。在宇宙的沉默中,我們選擇歌唱;在虛無的面前,我們選擇創造;在荒謬的境況中,我們選擇愛。

這可能就是我們作為人類所能給出的最高貴的回應,也是我們作為宇宙孤兒所能達到的最燦爛的光輝。讓我們攜手同行,在這個沒有神的世界裡,用我們的愛點亮黑暗,用我們的智慧照亮前路,用我們的勇氣面對未知。讓我們在有限的生命裡創造無限的價值,在短暫的存在中留下永恆的足跡。

親愛的明慧,願你在這個廣闊而美麗的宇宙中,找到屬於自己的光輝;願你在這個無神而有愛的世界裡,書寫出最動人的人生篇章。讓我們記住薩根的話:「我們是宇宙認識自己的方式。」 在這個寂靜的宇宙中,我們的存在本身就是最大的奇蹟。

此致

深深的祝福與不滅的友誼

你的朋友

凌漸

2025年7月25日晨

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。