遙距參觀卡達萊故居

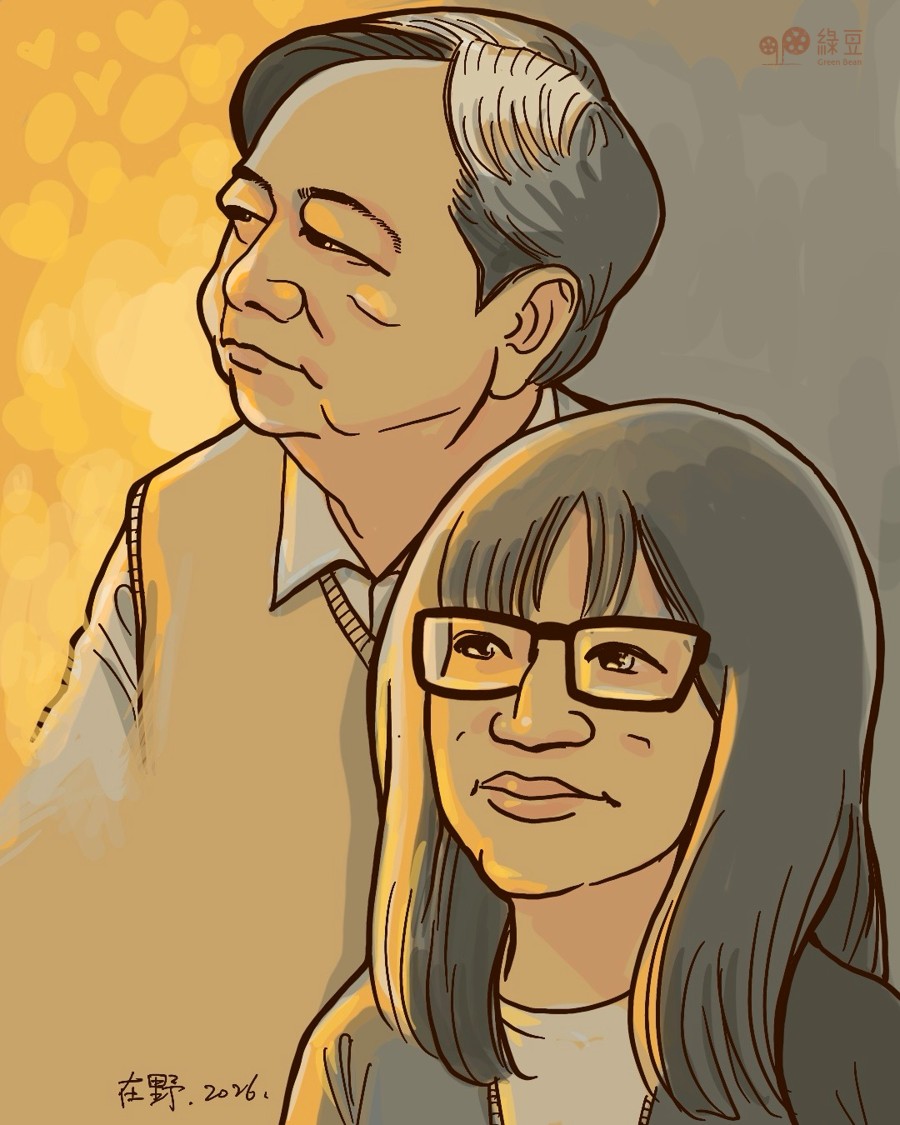

阿爾巴尼亞最著名的作家是伊斯梅爾‧卡達萊(Ismail Kadare),而他在西藏最熱心的讀者,非茨仁唯色莫屬。我這次到訪阿爾巴尼亞,正是因為唯色的慫恿及鼓動。

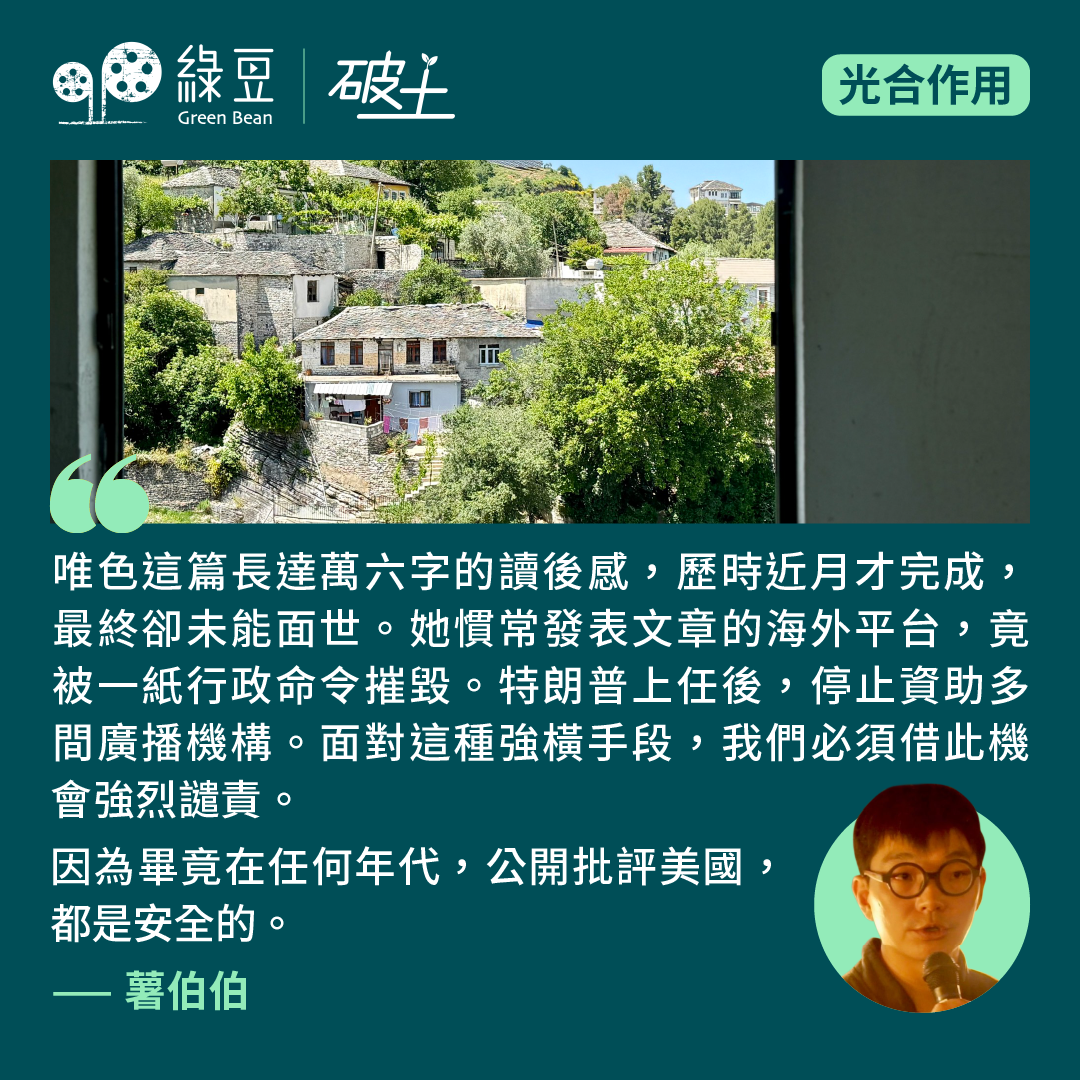

首站來到卡達萊的故鄉,他在1979年出版的《石頭城紀事》,就是描述此地。他語帶幽默地寫道,傾斜山城獨特之處,在於你不慎滑倒,可能會跌在別人的屋頂;又或隨意伸手一探,帽子便可掛在清真寺的宣禮塔。他筆下的石頭山城,是一座「拒絕比較」、「看起來不像其他東西」的地方。

最有趣是,全世界明明都知他寫的是故鄉吉諾卡斯特(Gjirokaster),但書中卻從未提及這座城市的名字。現今能找到的版本,通常在〈導讀〉中已點明箇中真相,但那是後人所加。在小說的世界中,這裡是「故鄉、地誌、空間、建築、結構、景觀」,卻又彷似一座虛構的城市。

吉諾卡斯特的長途汽車站位於新城,柏油路和醜陋的現代建築,與山城形成強烈反差。我事先預訂了一間位於山坡高處的旅館,店主傳來一連串訊息,指示如何乘搭巴士前往。我卻偏偏喜歡步行,直接徒步,順道購買SIM卡及兌換當地貨幣。

遙距參觀

翌日黃昏,我到卡達萊故居參觀。二戰期間,他在這裡度過童年。老宅建於 1799 年,可惜在 1997 年遭逢火災,現存建築是重建之作,雪白的牆身與老城格格不入。城中其他景點遊人絡繹不絕,此處的訪客卻寥寥可數,不知是否因為建築翻新過度,失去原來應有的吸引力。

我在館內拍下不少照片,想傳送給「頭號書迷」唯色看看。轉念一想,反正館內空無一人,而唯色應該還未睡覺,不如直接以視像通話,帶她「遙距參觀」卡達萊故居。

能想到這麼暖心的主意,稱呼我為「暖薯」,確是名副其實,實至名歸。

我帶著唯色「參觀」老宅,翻看展品及相片,看到卡達萊曾在越南採訪新聞時用的相機,還有在中國的萬里長城留影。這邊廂是他家的客廳,那邊廂是窗外景色。山城格局大致沒變,估計跟卡達萊兒時所見相差無幾

以前唯色寫過一首詩,形容卡達萊「內放光芒,令人生畏」,我把這句話以藏語、英語及中文,寫在留言冊上。

離開前,跟宅中唯一的職員Bruno Pjetri 交談。紀念館開業九年,他也在館內工作九年,不單盡責,更熟讀卡達萊幾乎所有作品。他提到卡達萊辭世前,曾重訪故土,有過一面之緣。問他見到真人有何感受,他說不可思議。

我提起唯色是西藏人,Bruno 說多年以來,還是首次遇到來自西藏的讀者。唯色展示書架上整排的卡達萊叢書,收藏了幾乎所有中文譯版。

如活在卡達萊小說裡

Bruno忽然問道:「你那麼喜歡卡達萊,為甚麼不親自來看看這個地方?」

唯色一時苦笑,我只好解釋:「其實她無法申請護照。」

Bruno頓時啞口無言,在霍查統治時期,阿爾巴尼亞曾被稱為「歐洲版北韓」,他沒想到今時今日竟然還有人無法申請護照。

我只好說:「有時我們就像生活在卡達萊小說裡面一樣。」

卡達萊去年辭世,唯色寫了一篇近萬六字的《恥辱龕》讀書筆記,反思權力如何透過語言、文化、身體以至視覺政治,系統性地抹除民族特質以及身份認同。小說中的世界,並非某個遙遠帝國的歷史寓言,而是赤裸裸的現實寫照。

唯色這篇長達萬六字的讀後感,歷時近月才完成,最終卻未能面世。她慣常發表文章的海外平台,竟被一紙行政命令摧毀。特朗普上任後,停止資助多間廣播機構。面對這種強橫手段,我們必須借此機會強烈譴責。

因為畢竟在任何年代,公開批評美國,都是安全的。

照片: 從一所廢置的房屋,望向窗外的石頭山城景色。

連結:https://www.patreon.com/posts/131141503

▌【Pazu薯伯伯簡介】

「薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。

作者 Facebook:https://www.fb.com/pazukong

作者 Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu