美國是否正在套用北京的威權手冊?| 戴大為(Michael Davis)

美國是否正在套用北京的威權手冊?

——香港自由被瓦解的經歷,為美國的民主倒退提供警示。

(編按 : 破土除了有固定的作者專欄,亦歡迎讀者投稿分享。 )

全球目睹美國總統特朗普以一套近乎威權的手法治國。要理解這種憂慮,需要觀察類似做法在其他地方的實例。匈牙利的歐爾班、土耳其的埃爾多安、印度的莫迪,都是從自由民主走向威權的例子。中國在香港的強硬打壓,更提供了一個與美國情況相當相似卻常被忽略的例證。

筆者多年來在香港多所大學任教人權與憲法,曾親眼見證全球其中一個最自由、講法治的城市,一個我可以經常就公共事務發聲的地方,如何迅速變成威權統治下的社會。2020年,北京強推國家安全法,重創香港原本享有盛譽、與美國相似的自由制度。

此後,北京接連加碼,再加上本地立法配合,進一步確立了高壓管治。昔日生氣勃勃的香港,如今大致陷入沉寂。過去數月,當我目睹美國也推行類似的政策與行動時,內心的震驚可想而知。當然,美國與香港並非孤例,世界不少地方同樣面對自由倒退、威權抬頭的挑戰,因此需要更深入檢視。

香港經驗清楚顯示,即使在高度開放、已發展的社會,一個自由憲政秩序也可在短時間內被瓦解。香港的轉變,與美國目前出現的政策走向,有不少值得比較之處。美國是否正經歷類似的過程?若然如此,又該如何避免重蹈覆轍?

為何比較香港?

在北京打壓下,香港由世上最自由、最講法治的開放社會之一,急速轉變為打壓、不自由的體制,其核心自由幾近被徹底抹去。作為全球歷史最悠久的自由憲政民主國家,美國是否亦正面臨相同命運?

圖 : John Goodridge (CC BY-NC-SA)

美國在全球影響力遠超香港,因此一旦出現倒退,所帶來的後果更為廣泛。然而,美國現時的走向,與香港當年如出一轍,實在令人憂慮。同時,香港社會當年展現過的堅決反抗,應可成為美國民眾抵抗威權的重要啟示。不同的是,香港在《中英聯合聲明》下,早已註定由以強硬見稱的北京接管;對美國而言,這條路並非必然。

更值得注意的是,香港的自由被剝奪,正是由美國的主要威權競爭對手:中國去主導。美國的外交政策長期關注如何影響中國的政治發展、限制其威權影響力,卻較少考慮中國的模式可能反向滲透。與前蘇聯不同,中國並沒有嘗試在全球輸出共產主義。

中國共產黨視自由民主價值的推廣為生存威脅,因此一方面竭力阻止自由理念在國內萌芽,另一方面在海外推動「市場化威權政體」的發展。這類政權不大可能挑戰中國的人權紀錄,而香港正好成為這種戰略的典型例子。特朗普的政策雖然經常反覆無常,令北京感到不安,但若美國自身向威權傾斜,北京未必會感到困擾。

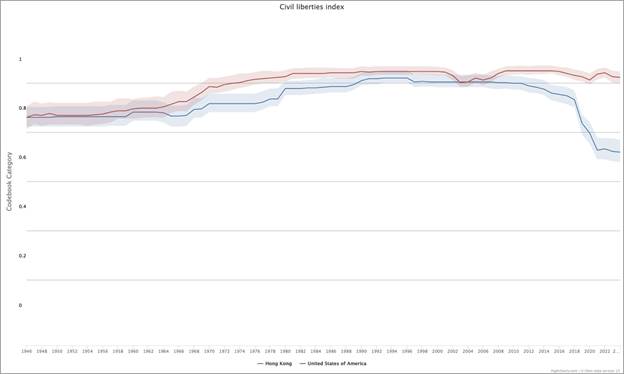

雖然香港在制度上並非完全民主,但在被打壓前,國際評分多次位列甚至超越美國,成為全球最自由的開放社會之一(圖一)。在香港,人們可以自由閱讀、撰寫或傳播任何有關中國、香港或世界的資訊。這座城市曾以獨立的普通法法院、自由而具活力的新聞媒體、不偏不倚的公務員隊伍、自由教育、學術自由、大規模的群眾抗議,以及與西方民主國家相近的人均經濟水平而聞名。

圖一:根據 V-Dem 數據(https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/),可見香港與美國在公民自由上的走勢一直相當接近,直至2020年《港區國安法》實施後才出現分歧。

令人意外的是,雖然特朗普在對華貿易上劍拔弩張,但在國內卻似乎在仿效中國在香港實行的威權手法。無論有意與否,他在美國推行的多項政策,與北京打擊香港自由的做法不謀而合。香港昔日以大型群眾示威,以及自由而多元的新聞媒體聞名,如今陷入沉寂。美國會否步其後塵?經歷250年自由憲政發展的美國人,也許仍抱懷疑。然而,要真正理解潛在的危險,我們必須更仔細比較這場對制衡行政權、保障基本自由的制度所作出的多方面猛烈衝擊。

對司法體系的打擊

香港打壓行動的首要目標,正是北京眼中備受疑忌的獨立司法——它原本是行政權的重要制衡力量。北京官員長期批評香港法官挑戰濫權,這種攻擊在2019年社會運動期間以及2020年全面打壓展開後進一步升溫。

根據《港區國安法》,只有「指定法官」才能審理國安案件,若法官在「國家安全」這一模糊不清的範疇上作出北京不滿的言論,便可能被撤銷資格。北京的不滿,往往透過官方控制的媒體攻擊來釋放訊號。這類批評往往迫使本地政府部門對不利於當權者的司法裁決提出上訴,甚至上呈北京。

在美國,特朗普政府亦如法炮製,屢次抨擊試圖維護法治、制衡行政權的司法機構。他多番企圖繞過或無視法院命令,並透過頻繁上訴及公開攻擊來削弱下級法院的權威,並指控這些法院僭越總統的行政權。法院下令保護被驅逐的移民,往往遭到無視;國會的撥款與法定要求亦不時被行政部門忽略。阻礙「讓美國再次偉大」議程的政府機構,則直接被削減經費或下令關閉,而法院的命令往往被繞過。

公民自由的削弱

打擊並不限於法院。香港政府在保障公民權利方面基本上已經棄守,美國司法部的民權司亦同樣如此,兩者皆已走向意識形態化。香港律政司推崇類似北京的「國家安全」概念,以不自由的議程取代自由保障,幾乎杜絕政治反對聲音。這包括起訴幾乎所有敢於批評政策的政治人物及傳媒,更擴展至向海外的香港異見人士發出通緝及懸紅。

圖:梁柏堅 (CC BY)

在美國,司法部民權司現時針對的,往往是所謂反保守偏見或「覺醒思想」。與中國國安體制相似,自由派批評者被視為「內部敵人」。這代表國家安全的主要矛頭,似乎對準了美國人民自身。再指控拜登政府將司法部「武器化」,就顯得蒼白無力,因為特朗普自身早已全面「武器化」司法部。結果,權利法案所保障的基本自由、反歧視及法治,幾近被置若罔聞。美國司法部民權司據報已有約一半律師辭職。

在香港,對公民自由最嚴重的侵蝕,體現在拘捕與羈押程序上。北京強推的《國安法》推翻了普通法下一般刑事檢控「保釋為原則」的傳統,反而設下國安案件「不准保釋為原則」的規定。這令被控國安罪行的人士,在審訊前可被關押三至四年。更有條文容許將案件移交內地處理,而在內地,大部分權利不是被忽視,就是被削弱。

特朗普政府亦採取類似做法,將被指控為非法移民者拘留,而不進行任何正當程序來審視拘留理由。有些人甚至被送往外國監獄,極可能面臨無期審訊的無限期關押。在此基礎上,更有報道指美國政府曾考慮暫停「人身保護令」——這項普通法的基本制度,原本是被捕人士挑戰拘留合法性的首要途徑。

忠誠與問責

行政管理與監察機制同樣感受到威權化的衝擊。在香港,本應政治中立的公務員,如同美國的聯邦僱員,如今必須展現對新政權的個人或思想忠誠,方可保住職位。忠誠已成為行政問責的主要標準,稍有不足,便可能丟掉飯碗。

在更廣泛的層面上,行政行為的監察同樣遭到削弱。香港如今設立了獨立的國安機構,不受司法覆核,並有特別的警隊和檢控部門在毫不問責下秘密運作。

美國的情況亦步亦趨。大規模的公務員清洗,進一步摧毀或削弱了行政問責。許多監察部門被直接撤銷,其餘獨立機構的自主性則大受侵蝕。就連聯邦法官的任命,也愈來愈以是否忠於行政當局的議程為首要考慮,而非對憲法的堅守。原本獨立的稽查長被所謂「政府效率部」(DOGE)清洗取代。高層軍事將領被撤換尤為令人憂慮,因為軍隊政治中立一向是美國自由憲政秩序的核心。如今在洛杉磯街頭駐軍,正好突顯這種轉變的後果。

立法監察的衰退

香港與美國的立法機關,同樣被削弱了監督功能。香港原本有若干限度的民主元素,立法會半數議席由直選產生,對北京委任的官員形成一定制衡。然而在2021年,北京全面取消這種有限的問責,強行實施「愛國者治港」的選舉制度,將反對派徹底排除。幾乎所有反對派核心人物已被捕,之後更因舉行初選而被裁定觸犯國安法。自此以來,選舉只容許「愛國者」參與。

在美國,特朗普屢次揚言檢控政治對手,同時透過威脅黨內議員,壓制共和黨在國會的異見,實際消除立法監督。他大量發布行政命令,顯示有意以「行政指令治國」。結果,政府往往無視撥款及政策執行的法律。

雖然美國尚未出現香港那種大規模拘捕反對派的情況,但聯邦探員已逮捕多名因抗議打壓移民參與示威的民主黨成員。政府亦嘗試推行嚴格的身份證明規定,以增加投票難度,推測是為日後控制選舉結果鋪路。最近,特朗普政府甚至推動共和黨主導的州份重新劃分眾議院選區,以確保共和黨勝出,這一過程被稱為「選區劃分操控」(gerrymandering)*。特朗普官員更一再聲稱2020年大選存在舞弊,雖然毫無證據。

自由的瓦解

在香港與美國,對自由憲政秩序的衝擊,並不止於行政、立法、司法三方面。其他監察機制亦同樣被侵蝕。北京在香港迅速令持批判聲音的傳媒噤聲,拘捕報社負責人,勒令關閉《蘋果日報》,並針對多家有影響力的網媒。

香港的公共廣播機構亦被強加國安指引,其獨立性受壓。這種打壓與規管,還伴隨着北京一貫使用的其他手法,例如在政府新聞活動中選擇性邀請記者,以及直接攻擊報道立場不合的記者。

美國的情況亦有相似之處。特朗普政府刻意排除主要通訊社等大型媒體進入白宮採訪;試圖削減公共廣播機構的經費;特朗普更頻繁點名攻擊他不喜歡的記者,並一概將主流媒體抹黑為「假新聞」。

兩地的公民組織同樣受壓。在香港,這些組織多年來一直是多場大型非暴力抗爭的主要推動者。但自2020年起,超過60個民主派或人權團體在拘捕或拘捕威脅下,相繼解散,多個主要工會亦被迫解散。法律界同樣承受壓力,大律師公會與律師會均被推向選出更親北京的領導層。

特朗普政府的做法,是大幅削減美國傳統上資助自由民主研究與推廣的經費。主要資助渠道,包括美國國際開發署(USAID)、國家民主基金會(NED)、美國和平研究所及威爾遜中心等,都成為削資目標,部分機構甚至實質被迫停運。只有法院的禁制令暫時阻止了部分措施,但同時也引發疑問:這些法院命令最終會否被無視或不獲完全執行。

這場美國的清洗行動,打擊的對象不僅是專注於民主與人權的非政府組織,還包括從事科研、公共健康及扶貧工作的團體,無論在美國本土還是國際層面均受影響。更令人憂慮的是,法治領域亦遭波及,一些曾為特朗普對手服務,或曾參與對特朗普不利案件的知名律師行,成為報復打擊的目標。結果與香港如出一轍——社會正義倡議的聲音被迫噤聲或遭到削弱,不少組織為求生存,只能屈從於特朗普的不當要求。

挑起暴力衝突

這套威權手冊中或許最醜陋的一環,是當權者熱衷動用過度警力,藉此挑起暴力衝突與混亂,然後再利用這些反應作為藉口,推行更嚴厲的鎮壓。這種醜陋做法,在香港與美國均已出現。

在香港,這一手法始於2019年警方對示威者的強力鎮壓。催淚彈與警暴場面激起更多市民上街,抗爭暴力因此加劇。逾一萬名主要為年輕人的抗議者被捕,其後數千人因種種破壞公共秩序等罪名被檢控並判處嚴刑。

美國政府如今亦在複製這套劇本。本文撰寫之時,洛杉磯街頭正上演相似情景。民眾因不滿移民及海關執法局(ICE)在推行特朗普驅逐政策時,手段過於強硬而走上街頭。事件本應由地方警隊審慎處理,卻被特朗普政府越權出動國民警衞軍,甚至派遣海軍陸戰隊,凌駕於州及市政府之上。

如同香港,這些過度手段被廣泛視為蓄意挑起混亂,藉此合理化在全國範圍內對任何反對移民政策的鎮壓。早在首個任期內,特朗普面對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議時,便曾公開表明願意出動軍隊「恢復秩序」。至於這次他會走多遠,只能拭目以待。

不自由的教育

對教育體系的攻擊見到這部威權手冊的打擊闊度。香港長久以來以自由教育傳統見稱,但自打壓展開以來,學校各級均被強加新指引。原本強調自由與批判思維的課程,被愛國主義及北京版本的國家安全所取代。學生甚至被鼓勵檢舉言論冒犯了相關觀點的同學或教師。作為曾在香港大學任教的學者,我尤其感受到,過去積極參與公共討論的大學,如今在政治敏感議題上幾近完全噤聲。

在美國,教育領域的打壓呈現出另一種形式:針對多元、公平與共融(DEI)的意識形態攻擊,削減數十億美元的聯邦科研資助,威脅撤銷大學的免稅地位,以及針對國際學生。

撇開藉口不談,這些打擊本質上源於當局認為大學與教師普遍推動「覺醒」(woke)思想。政府甚至向哈佛大學發出行政命令,企圖禁止錄取國際學生,雖然一度被法院暫時擋下。

在美國,外籍學生與學者因發表一向受憲法保障的言論(例如反對加沙戰爭的抗議)而遭拘捕或驅逐。研究人員與教授若表達異議,也可能失去工作或關鍵資助。政府試圖全面掌控中學及大學的課程內容。令人難以置信的是,在一個建立於移民基礎上的民主國家,政府竟然反對「多元、公平與共融」這些普遍理解的概念,甚至禁止相關討論。

新時代的威權主義

這種新時代威權模式的一大特徵,是兩地政府都聲稱自己嚴格依循憲法及國際人權規範,然而實際上卻同時違反法律的文字與精神。與傳統軍事政變不同,表面上的自由制度仍然存在,但其內涵已被嚴重侵蝕與奪取,最終為無限制的打壓敞開大門。

諷刺的是,特朗普政府的一位核心官員——國務卿魯比奧(Marco Rubio)在任參議員時,曾參與聽證並發言譴責香港出現的類似政策。

本文所舉例子只是冰山一角,但重要的是,指稱美國正套用威權手冊並非純屬誇張修辭。這套手冊的核心,在於逐一打擊本應制衡行政權的制度與機制。將美國與在宗教、文化及經濟傳統上截然不同的國家比較,常會引發文化爭議;但與香港這個同樣以普通法為本、深受自由憲政滋養的地區相比,或許更能凸顯當中風險。

在北京打壓前,香港作為全球主要金融中心之一,其制度運作已大體接近紐約或倫敦,吸引力來自於對法治、基本自由及世界級自由教育的堅持。這座小城,2019年爆發的龐大抗爭運動,正好反映市民對自由價值的熱切捍衛。這一幕,對於擁有悠久公民權利、勞工權利及言論自由抗爭傳統的美國人而言,並不陌生。

反擊

遺憾的是,目前對特朗普威權政策的抵抗,顯得薄弱或缺乏組織。這並不是說沒有反擊。Erica Chenowith等學者已記錄,在「特朗普 2.0」時期,美國抗議活動的數量急劇增加。民調顯示,超過一半的美國人強烈反對他的政策,全國性的「No Kings」( 不要君主) 抗議便是明證。抵抗的形式還包括各式各樣的抵制行動(例如 #TeslaTakedown 運動)、罷工、撤資、訴訟,以及選民在市政大會等場合表達的憤怒。

然而,無論是上述的壓制性政策,還是未在本文展開的其他不受歡迎的國際政策,例如關稅、烏克蘭與中東戰事等,龐大的政策總量令集體行動的組織難以應對。美國人必須首先意識到:民主的根基在美國也可能受到根本性威脅。這些價值,經過250年發展,許多人或以為堅不可摧;然而比較香港經驗卻顯示,這些傳統絕非不朽。

在被全球最強大的威權國家之一外部統治的情況下,香港人要阻止打壓本就勝算不大,雖然 2019 年的大規模抗爭已展現決心。但美國的處境相對更有優勢。唯一的障礙,是不相信、不察覺、以及缺乏協調的集體行動。

抗爭的藝術

正如 Foreign Affairs 雜誌今年三月一篇由 Laura Gamboa 撰寫的文章「抗爭的藝術」(The Art of Resistance)所指出,威權倒退必須及早在萌芽階段受到抵制,多方位的及早組織至關重要。2019 年香港市民的大規模抗爭方向正確,但無法觸及遙遠北京的權力核心;美國人卻不受這種限制。

美國已有一些重要行動,例如公民自由團體發起的大量訴訟,雖然在保守派主導的最高法院下,成效可能受限。如上所述,抵制、罷工、撤資及其他形式的不合作行動同樣有用。透過地方選舉、市政大會及社區組織建立基層力量將是關鍵。眾議員奧卡西奧科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)與參議員桑德斯(Bernie Sanders)近期的巡迴演講,便是一個良好示範。

更重要的是,需要更強的非暴力集體行動協調,來凝聚一個有共識的政治議程。權利的保障最終取決於公眾的支持與執行,每一個公共渠道都必須善用。行動者可以結合法律與立法手段,同時保護倡議與推進目標。群眾抗議本身不必然帶來勝利,但能有效引起關注。

其他可能的集體行動包括:學術及專業組織的制度性回應。當下遭受重壓的大學、傳媒與法律組織,需要在本地與國際層面發聲。正如香港人深知,國際關注有時與本地支持一樣重要,可凝聚外部聲援並產生政治壓力。

雖然民主黨在國會兩院未達多數,但並非毫無力量。特朗普透過行政命令迴避國會辯論,但若要真正落實議程,終究需經立法。民主黨必須全程投入每一次投票,必要時予以阻撓,正如共和黨在過去兩屆民主黨政府中所做的一樣。

在這方面,香港亦是一個例子。在打壓前,因選舉制度不公,民主派在立法會中長期淪為少數,只佔約三分之一席位,儘管在直選議席中通常獲得近六成選票。憑藉這種合法性,民主派能夠在《基本法》及《人權法案》的法治與人權承諾上取得道義高地,並藉此塑造公共辯論、推動相關立法。

在美國,參議員科里・布克(Cory Booker)近期連續 25 小時的「拉布」演講,正是一個當選議員公開爭取道義高地的例子。未來或需要更多此類「立法連鎖行動」。

美國民主雖正面臨嚴峻挑戰,但這既不是第一次,也不會是最後一次。透過比較威權實踐的批判視角,已無可置疑,美國正面對一個真實威脅。唯一的問題是:應採取何種行動?與香港一樣,外部支持自由民主價值的聲音,亦將發揮關鍵作用。

* 此中文版新增部分

筆者曾任港大法律學院教授,亦曾於中大任教,是香港活躍多年的公共知識分子與人權運動者,2003年參與成立《基本法》23條關注組及其後改組的45條關注組。現為哥倫比亞大學維澤赫德東亞研究所高級研究員、紐約大學美亞法律研究所兼任學者,以及印度O.P.金達爾全球大學法律及國際事務教授,專門研究人權與憲政。最新著作為《自由之殤:香港人權、人文價值與法制的衝擊》(Freedom Undone, The Assault on Liberal Values and Institutions in Hong Kong )。

此文章英文版最早刊登於《Politics and Rights Review》