移民的自我研究

編按 : 隆重介紹破土的新農夫—— 對城市地理素有研究的梁啟智。面對近年大批港人離散,現在亦身在台灣的梁,就以移民港人做研究課題,透過一點點觀察,讓大家在這移民之路上看多一點,看真一點,看濶一點。

==============================

來台近兩年,近來轉到中央研究院工作,其中一項任務是統籌年底將在台北舉辦的一場大型香港研究國際會議。這次收到的學者投稿反應熱烈,其中最常見的題目是香港離散社群研究,似乎已成為其中一個熱門研究課題。感謝各界支持之餘,每當讀到論文標題有「離散」二字,總會同時感到有點唏噓。

關於香港人移民海外的研究,在學術界一直存在。先有香港在華人「賣豬仔」去美國加州的門戶角色,又有新界人在戰後到英國打工的歷史。到了九十年代,大批香港人隨六四鎮壓後的恐慌移民加拿大,就帶來一系列相關的「太空人」研究:即不少香港人一方面持續在香港工作,同時又維持在加拿大的生活,飛來飛去像「太空人」一樣。但把「離散」用在香港人身上,印象中是相對近期的事。

離散社群

學術上,「離散」帶有被迫離開的意味,往往是來源地出現巨變後的結果。從這點去看,把「離散」放在近期的香港移民身上,確實有一定道理。最起碼以前就很少會聽說香港人會到海外尋求政治庇護,現在卻在各地都有這樣的人群。再者,很多人雖然不是以尋求政治庇護的方式在外居留,卻也不見得是很自願離開。曾多次聽到有父母提及移民的原因是子女在香港的學校因政見不同與校方衝突,感到長此落去必有麻煩,寧願放棄香港的事業也要盡快安排全家移民離開。

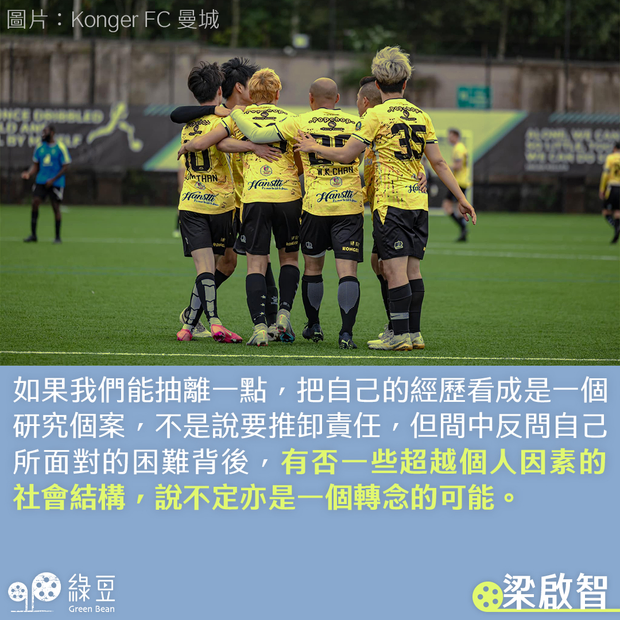

另一個讓「離散」二字變得合適的原因,是這一波的港人移民有強烈的社群身份認同。回到二十年前,在紐約唐人街也可以租無綫電視劇的錄影帶,也可以去香港人開的酒吧唱廣東歌,但當時自問從不覺得有需要向別人刻意申明自己是香港人。然而身分認同對近期移民卻變得無比重要,各種標榜港人社群的活動越來越多;例如英國曼城近來有港人移民成立球隊參加當地基層聯賽,每次都有許多港人觀眾到場支持,為的恐怕不止是因為喜歡足球,更是要在當地社會建立港人社群的形象。

而伴隨港人社群而成的,還有各種互助組織和網絡;日常生活各種大小疑難,都有先來者為後來者幫忙搭路,儘管大家不一定互相認識,只為大家都是異鄉港人。當然,這些港人社群的互助故事不一定美好,出於好意卻給了不適合對方需要的建議,時有發生;更別說會有害群之馬趁後來者人生路不熟而愚弄甚至詐騙對方。

移民故事的全貌

凡此種種,在學術上都是上佳的研究題材。身為老師,當見到學生想投入香港離散社群的研究,一方面會感到興致勃勃,另一方面也會擔心同一時間研究這題目的研究生會不會太多,互相之間的競爭太大。不過,從學生的角度出發,他們對這題目感興趣有十分合理:畢竟他們本身許多都是移民,離散社群面對的各種現象都是他們的親身體驗。研究香港離散社群,對他們來說,就是研究自己。在這風雨飄搖的年代,研究自己是排解生活困惑的好方法。

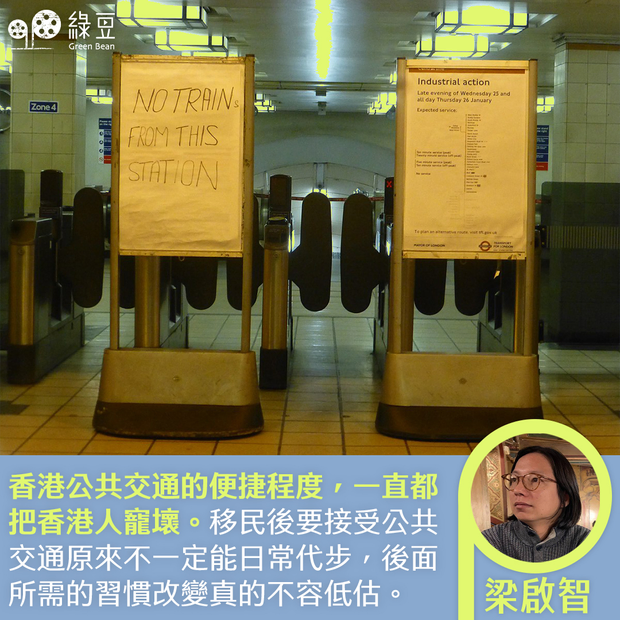

說起來,和各地的港人移民聊天,常常聽到他們對「移民KOL」的不滿,說他們要不是過度浪漫化移民生活的真實經歷,就是對於遇到的困難過於輕描淡寫,擔心他們很可能會誤導後來者。諒解一點去想,每個人的經歷都是有限的,即使在相同目的地的港人移民,所面對的事情都會很不一樣,說不定那些KOL真得過得很好。視乎你怎樣算,近年來移民離港人數有十數萬至數十萬之巨;於是乎,我想不如每一位都拿出一點探究精神,不等別人為自己發言,多書寫自身經歷,或可有助補充故事的全貌。

畢竟移民之路不可能一帆風順,世上無樂土,每個地方都有它的問題。加上個人際遇的轉變,移民往往伴隨難以承受的生活壓力。如是者,如果我們能抽離一點,把自己的經歷看成是一個研究個案,不是說要推卸責任,但間中反問自己所面對的困難背後,有否一些超越個人因素的社會結構,說不定亦是一個轉念的可能。

移民研究,就由研究自己做起。感謝綠豆的邀請,我將會再此定期分享自己對移民社群的一點觀察,望能助己助人。

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。