港人移民到底算不算「走難」?

近期聽到不少赴加港人不滿加拿大政府未能及時處理永居申請,導致大量案件積壓。類似的問題,之前赴台港人也經歷過,亦引發不少怨言。與此同時,赴英港人則面對永居申請門檻從五年增加至十年的陰霾。三地政治環境和當地政府背後的盤算固然各有不同,卻同時折射出這一波港人移民潮的一個核心問題:在當地政府眼中和在港人移民自己心目中,港人到底算不算「走難」?

這條問題重要,除了是心態不同外,更是現實政策問題:如果是「走難」,那當地政府該套用的政策邏輯應從人道及恩恤出發,看重的是香港情勢的特殊性;如果不是「走難」,則會比較從當地本身的需求出發,重視申請人本身的能力如學歷、專業能力和資本貢獻,而且不用談「道義責任」。我發現各地出現的爭議,往往源於兩種想像之間的模糊性,和港人對自身定位的游移與期望落差。

人道救援?

首先,不得不得說有些誤解是港人自己造成的。例如加拿大針對港人的「Hong Kong Pathway」,香港傳媒常稱之為「救生艇計劃」或「避風港計劃」,但這從來都不是加拿大政府的官方翻譯,直譯應該是「香港通道」。然而語言有影響力,許多赴加港人習慣了「救生艇」這情感豐富的說法,面對申請延誤時便出現了不少認為當地政府「背信棄義」的慨嘆,實情是政府從來沒用過如此形象化的說法來描述此政策。

話說回來,港人自己想不想被視為人道救援的對象,有時也顯得難以說清。例如早前加拿大移民、難民及公民部的網頁改版, Hong Kong Pathway 被列入「基於工作的移民項目」,隨即引發對輪候時程影響的熱議,亦有團體要求將經濟類別的移民目標配額撥給 Hong Kong Pathway 的申請人,結果在媒體查詢下得以澄清僅屬頁面改動,申請者仍被視為「人道恩恤及其他」類別。

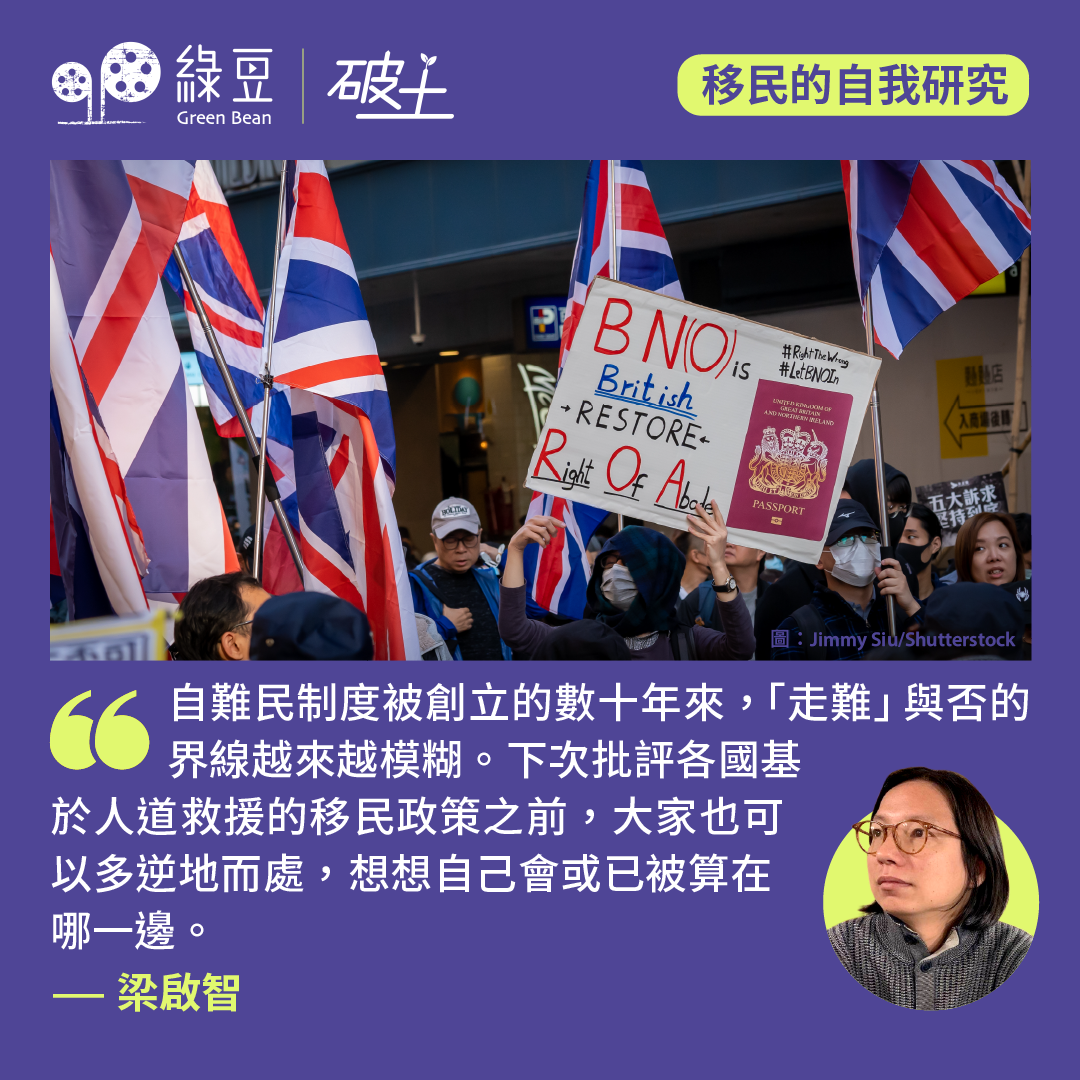

在大西洋的另一端,赴英港人面對政府建議大增永居申請門檻年期,則往往強調自己不同於其他因經濟目的前往英國的移民,例如在國會的十萬人聯署中就強調 BN(O) visa 為 “humanitarian route”(人道路徑)。

以上的討論不是要怪罪港人移民,畢竟兩地政府的政策本身也有「兩者兼顧」(或模稜兩可,視乎你如何看),固然能產生多面解讀。真正純粹的人道救援,應該是活在最邊緣,往往要靠救濟和社會團體協助過活的庇護呈請者。相對來說,不少港人移民在離港後仍常常游走於移居地和香港之間,站在當地移民局的立場,也很難在政策上視之為真的在「走難」吧?

台灣經驗

說到庇護呈請者,也就得談談赴台港人早兩年面對的定居爭議。當時赴台居留的港人大幅增加,然而移民署每月發出的定居證卻比2019年之前還要少,引發許多不滿。特別是時任總統蔡英文被許多赴台港人視為是基於2019年的港人抗爭才得以連任,認為蔡政府「阻擋」港人移居說不過去。

這爭議背後恐怕也是個「到底算不算走難」的問題。蔡英文早於2019年8月便已指示將以人道救援方式給予個案上的協助,所以從人道救援的角度要求政府履行承諾,是有道理的。事實上,台灣政府對尋求庇護者的協助確實經歷過一段混亂期,更有不少人失去信心並轉往歐美等地尋求庇護。後來當局終於設立供專案申請定居的路徑,首批申請者也終於於本年初陸續拿到身份證,成為台灣人。

至於以依親、投資或專業身份移台的港人,台灣政府又有沒有所謂的「道義責任」呢?這兒先來個逆位思考:回想當年香港還有競爭激烈的選舉,也有不少政黨通過一天到晚說中國政治有多封閉來爭取選票,有時也會歌頌中國異見人士的勇敢,卻從來不會有多少人認為他們當選後有「道義責任」幫助中國人移民到香港,反而會認為他們該要求擋住中國移民。聽過不少中國的自由派年輕人來到香港後因受到某些民主派港人敵視而失望,再看以非專案身份移居台灣的港人受到某些台灣人的懷疑,既諷刺,亦唏噓。

說來說去,最終還是要回到制度。是否所有自稱難民的移民都是在「走難」?當然不是;是否所有沒有自稱難民的移民都不是在「走難」?當然也不是。然而自難民制度被創立的數十年來,「走難」與否的界線越來越模糊。下次批評各國基於人道救援的移民政策之前,大家也可以多逆地而處,想想自己會或已被算在哪一邊。

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。