政府協助遊行的積極責任

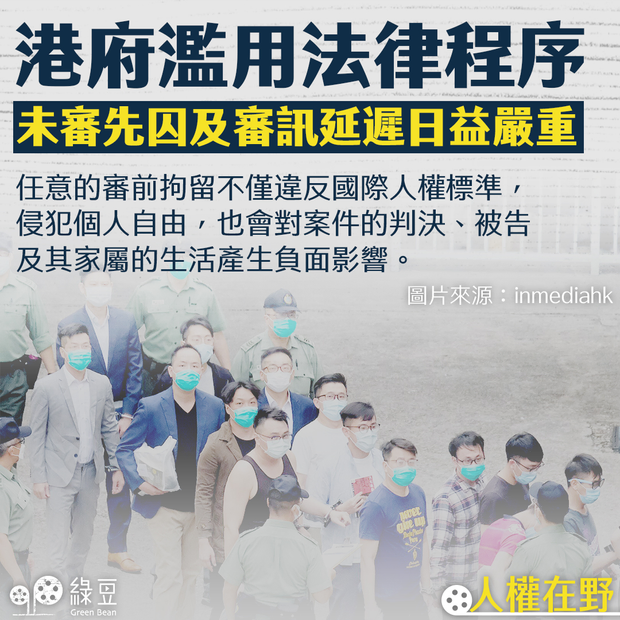

過去20多年來,五一勞動節一直是工人參與遊行請願、爭取勞工權益的重要日子。前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪,早前向警方申請於今年五一舉辦遊行。不過,黃迺元於4月底突然撤回申請,雖然他未有公開交代原因,但據杜振豪表示,黃於當天早上一度失蹤,重獲自由後已經情緒崩潰,顯然承受了巨大壓力,惟限於《國安法》第63條無法透露詳情。保安局局長鄧炳強則說,任何人認為無能力令活動安全或有序進行而決定取消,是一個負責任的做法。

今次已是近來第三次有主辦者「主動」撤回遊行申請。根據公開的資料及報道,政府的策略似乎是不斷強調甚至誇大集會背後的風險,然後將責任推給主辦者,指稱主辦者無能力維持秩序,再施壓要求對方撤回申請。組織者受到不尋常的施壓而取消活動,相信已成為一種打壓香港公民社會的新模式。

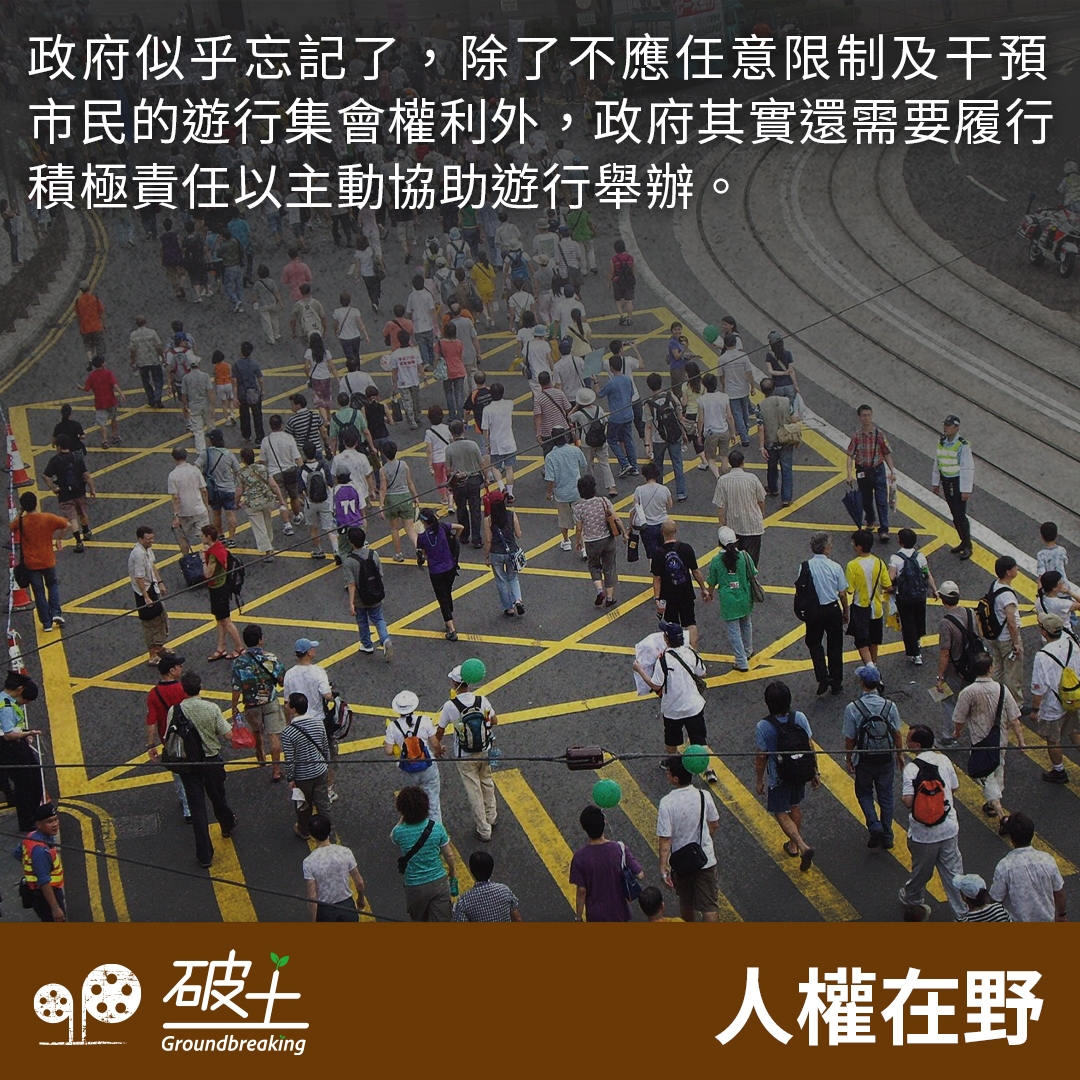

對政府而言,由主辦者「主動」撤回當然是最理想的結局,官員一方面毋需負上「限制集會自由」的惡名,一方面又可確保街上不會出現批評政府的意見。不過,政府似乎忘記了,除了不應任意限制及干預市民的遊行集會權利外,政府其實還需要履行積極責任(positive duty)以主動協助遊行舉辦。

必須指出,國際人權法及本地法律中都有明確規定的積極責任,政府必須主動提供協助及採取措施,以促使相關集會能夠和平及順利地舉行,從而保障市民在《公民權利和政治權利國際公約》、《基本法》及《香港人權法案》下的集會自由。換言之,政府有責任維持遊行集會期間的治安及秩序,應對所有相關的風險,以確保遊行集會能安全地舉行,而非直接要求主辦者取消以迴避風險。

國際標準方面,聯合國人權事務委員會(委員會)在解釋和平集會權利的《第37號一般性意見》指出,政府不得無端干預和平集會的進行,同時亦有積極責任,提供一個有利於市民行使集會權的環境,並建立法律和體制框架,讓這權利可得到有效行使;當局必要時更需採取具體措施,例如是封鎖街道及對參與集會者提供安全保護等。此外,政府不應要求個人承諾或保證不組織或不參加未來的集會。反之,亦不得強迫任何人參加集會。

本港法律方面,香港終審法院於2005年的《梁國雄案》的判詞中明確指出:「和平集會權利涉及一項政府(即行政當局)所須承擔的積極責任,那就是採取合理和適當的措施,使合法的集會能夠和平地進行」。法院同時引述香港政府以往提交給委員會的報告,指出政府亦承認自己「有責任協助市民行使舉行和平公眾集會和示威的權利和為之做好準備」。

最後,我們尤其關注,當局可能借用《國安法》第63條以阻止活動組織者公開交代事件,包括披露其遭遇或作出決定的詳情,令政府迴避公眾的問責。

香港人權資訊中心 Facebook: facebook.com/hkchr.org