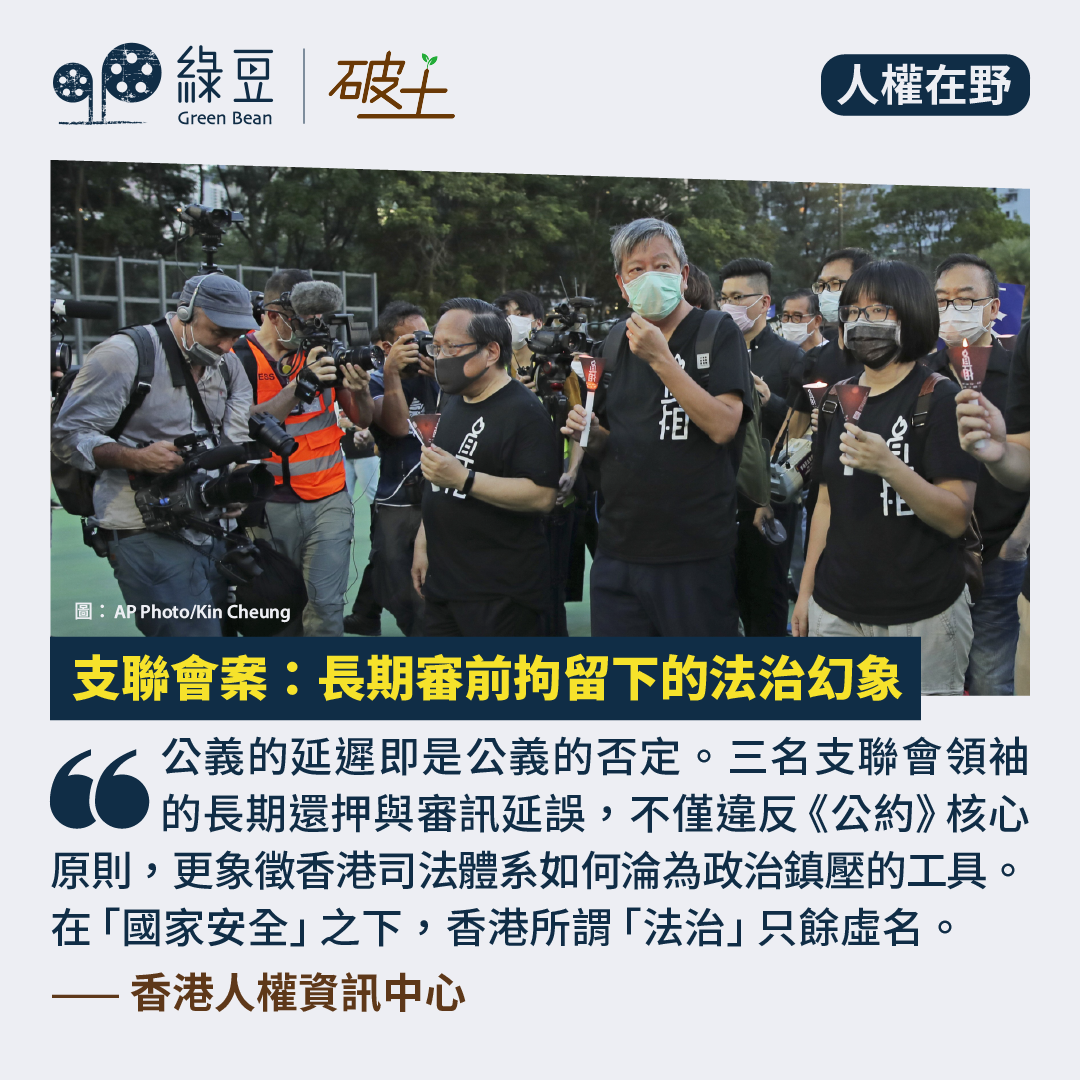

支聯會案:長期審前拘留下的法治幻象

支聯會「煽動顛覆國家政權」案因不明原因,開審日期從原定的2025年11月被延至2026年1月22日。這已是法院定於5月6 日正式開審後,第二次把審訊日延期。香港政府以「維護國家安全」為名的行動,再次成為破壞香港法治與踐踏人權的象徵。李卓人、何俊仁與鄒幸彤三人在未經定罪之前,已被長期剝奪自由:李與鄒被還押逾一千五百天,何亦接近一千三百天。這種異常漫長的審前拘留,本身已違反《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)第九條及第十四條所保障的人身自由與及時受審的權利,構成任意拘留與不公平審訊的雙重侵犯。

長期還押與剝奪自由:制度性濫權的展現

聯合國任意拘留問題工作組,是一個根據國際人權法調查涉嫌任意拘留案件的專家工作組。工作組已在2023年5月裁定,鄒幸彤的遭遇符合任意拘留五項定義中的四項:無合法依據、因行使基本權利而被捕、未獲公平審訊,以及基於歧視性動機。這是國際社會對香港人權問題最嚴厲的譴責之一。

工作組指出,香港當局對鄒幸彤的拘留理由前後矛盾、指控含糊不清,顯示缺乏合法基礎;她只是和平行使言論與集會自由,卻被以國安名義拘捕;審訊過程中法庭的獨立性備受質疑;更重要的是,當局對她進行長期騷擾和針對,反映出政治歧視。工作組要求香港政府立即釋放鄒幸彤、給予賠償、修訂《國安法》以防任意拘留,並展開獨立調查。

然而,港府非但沒有遵守要求,更以「案件仍在審理」為由迴避回應,甚至聲稱國際調查可能構成「藐視法庭」。這種態度正如工作組所批評,是以本地法律凌駕國際人權機制,公然違反港府在《公約》下的義務,進一步暴露出政府對國際問責機制的敵意與傲慢。

長期審前拘留:製造妥協與認罪的制度陷阱

在普通法體系中,保釋權是防止濫捕濫押的重要保障。《公約》第九條第3款明確規定,任何被控者應在合理期間內受審,或在審前獲釋。聯合國人權事務委員會在《第32號一般性意見》中進一步指出,被告若被拒絕保釋,應盡快受審,所有程序階段不受不當拖延(without undue delay)。委員會曾在過去個案中認為,22個月的審前拘留已構成違反《公約》的不當拖延[1]。

然而,支聯會案三人自2021年9月9日被捕後,至今已被長期羈押三至四年,仍未正式開審。李卓人與鄒幸彤從未獲准保釋,何俊仁短暫獲釋後又被撤銷保釋。這種長期羈押的現象,不僅遠超合理範圍,更顯示司法機關對國安案件過度順從,欠缺對個人權利及自由的保護。若香港政府及法院仍自稱維護法治,應對此深感羞愧。

這種審前羈押的濫用在政治案件中已成常態,凡涉及《國安法》或《煽動罪》的被告,幾乎難以保釋候審。此外,整體的審前拘留趨勢,亦同樣令人憂心。根據我們於2024年發表的報告,2014年至2024年間監獄內的還押人數翻倍,至2024年上半年還押者已佔整體囚犯近四成。我們注意到,有被告為求早日脫身而選擇認罪,這種制度性壓力變相以剝奪自由作為逼供手段,嚴重破壞司法公正,亦使「無罪推定」成為空談。

拘留的寒蟬效應:侵蝕更廣泛的基本權利

審前拘留除了侵犯個人的人身自由,也會削弱《公約》中其他權利與保障。人權事務委員在一宗案件中裁定[2],若針對一名記者因發表文章而提出誹謗罪起訴,並將案件懸而未決多年,這種延誤不僅違反公平審訊的保障,更會令被告長期處於恐懼與不確定中,產生寒蟬效應,對其行使言論自由造成不當限制。

同樣地,李卓人、何俊仁與鄒幸彤三人,長期倡導民主、和平紀念六四,組織公民社會,所作所言皆屬於《公約》所保障的言論、集會與結社自由。香港政府卻把這些行動定性為「煽動顛覆國家政權」,並藉拖延審訊令他們長期被囚。這種政治檢控所帶來的客觀效果,就是製造寒蟬效應,進一步恐嚇公民社會,壓縮香港人的權利與自由。

公義的延遲即是公義的否定(Justice delayed is justice denied)。三名支聯會領袖的長期還押與審訊延誤,不僅違反《公約》核心原則,更象徵香港司法體系如何淪為政治鎮壓的工具。在「國家安全」之下,香港所謂「法治」只餘虛名。

[1] Communication No. 818/1998, Sextus v Trinidad and Tobago

[2] Communication No. 909/2000, Mujuwana Kankanamge v. Sri Lanka

▌香港人權資訊中心 Hong Kong Centre for Human Rights

Facebook: hkchr.org |IG: hkchr_org