夕陽西下-準備死亡與生命敘事的完成 (下)

第二十封信 20.2

生命回顧與個人歷史的重要性

明慧,讓我與你分享關於個人歷史保存重要性的一些思考。研究表明,個人歷史保存對心理健康、身份維護和代際連結具有根本重要性。個人歷史保存服務於多個關鍵功能:通過身份肯定增強心理健康,為家庭創造有形遺產,保存文化知識,並通過智慧傳播為老年人提供目標感。

生命回顧和回憶活動顯著改善老年人的抑鬱、生活滿意度和心理健康。這些益處通過整合生活經驗、解決過去衝突、增強連續感,以及從積累經驗中積極創造意義來運作。

現代遺產保存方法包括回憶錄寫作、口述史專案和數位多媒體方法。研究表明,回憶錄寫作刺激認知功能,同時創造有意義的家庭遺產。口述史專案對文化保存和可及性特別有價值。數位生活故事書即使對有記憶困難的老年人也顯示出積極結果,通過多感官參與強化自我感。

我開始整理我的人生故事,不僅是為了我自己,也是為了我的家人和朋友。我發現,在書寫和回憶的過程中,我對自己的人生有了新的理解。那些我以為已經忘記的細節重新浮現,那些我以為無關緊要的事件原來有著深刻的意義。

這個過程讓我想起了卡爾所說的敘事治療價值,它幫助老年人「解構他們當前的敘事並構建一個具有更大意義的替代敘事」,對解決晚年生活中常見的失落和貶值主題特別有效。個人和團體形式都顯示出有效性,團體回憶滿足社會需求,而個人工作允許更深的個人探索。

香港遺民的身份認同與流亡敘事

明慧,作為「香港遺民」的身份認同的思考在過去書信我和你已詳細說明,我是「英國香港人、香港遺民和流亡哲學人」。我明白自己的身份,也接受這帶來的一切悲傷和無家可歸的悲哀。

香港人的身份認同是複雜而動態的。「香港」這概念本身一直指向流動的空間,就如香港文學所代表的身份認同,定義也沒明確規限。我們這一代經歷了香港的黃金年代,見證了這個城市從漁港發展成國際金融中心,也目睹了它的淪亡。從卡爾的敘事認同理論來看,我的流亡經歷成為了我生命故事中的一個重要轉折點。它不僅改變了我的生活狀況,更重要的是改變了我對過去和未來的理解。那些在香港度過的美好歲月,現在有了新的意義——它們不再只是過去的回憶,而是我堅持的價值觀的象徵。

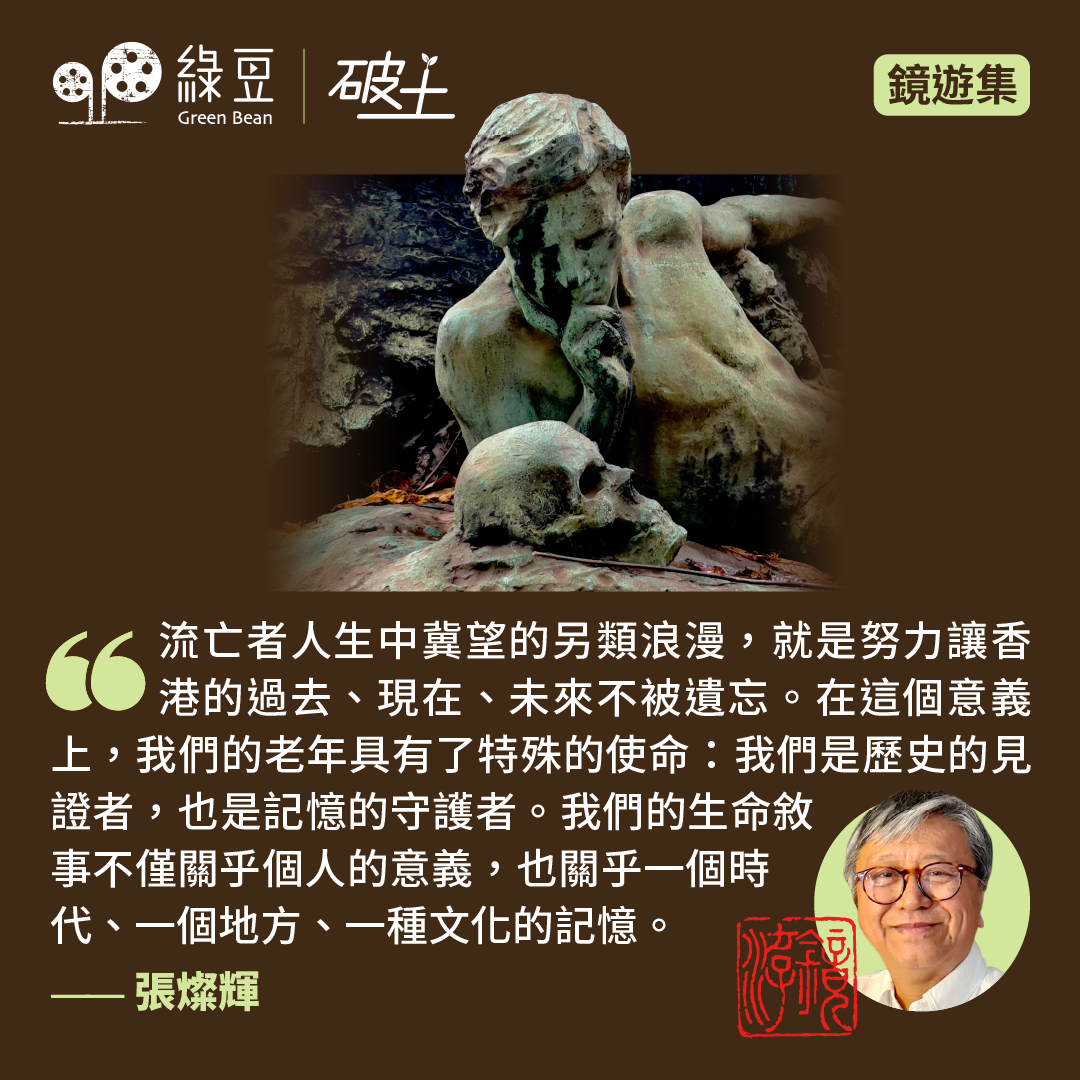

流亡者的「自由」,是一種承載巨大責任的頑抗姿態。我們的責任不僅是為了自己的生存,更是為了保存和傳承那些美好的價值觀和記憶。流亡者人生中冀望的另類浪漫,就是努力讓香港的過去、現在、未來不被遺忘。在這個意義上,我們的老年具有了特殊的使命:我們是歷史的見證者,也是記憶的守護者。我們的生命敘事不僅關乎個人的意義,也關乎一個時代、一個地方、一種文化的記憶。

代際智慧分享的重要性

代際關心——對年輕一代的關注和貢獻——在晚年仍然至關重要,這與傳統發展理論相反。研究表明,當老年人感到他們的智慧分享貢獻被年輕一代重視時,它會增強健康並鼓勵持續的代際行為,為各代創造相互利益。明慧,我想這正是我們這個年齡段的人最重要的任務之一:將我們的智慧和經驗傳遞給年輕一代。這不是一種居高臨下的教導,而是一種平等的分享。我們分享的不僅是知識,更是智慧;不僅是技能,更是人生的洞察。

我常常想起我們年輕時的老師們。他們不僅傳授給我們哲學知識,更重要的是,他們用自己的人生實踐告訴我們什麼是有意義的生活。現在,輪到我們扮演這樣的角色了。代際智慧分享的當代研究表明,這種交流對老年人和年輕人都有益。對老年人來說,分享智慧提供了目標感和價值感;對年輕人來說,他們獲得了寶貴的人生指導和歷史視角。這種互動創造了一種良性循環,增強了社會的凝聚力和連續性。

向死而生的生活藝術

海德格說,只有「向死而生」才能讓我們過上本己的生活。當我們意識到死亡的必然性時,我們才會珍惜每一個當下,才會認真對待自己的選擇和行動。

我想起晏殊的那首《浣溪沙》:「一曲新詞酒一杯,去年天氣舊亭臺。夕陽西下幾時回?無可奈何花落去,似曾相識燕歸來,小園香徑獨徘徊。」

這首詞對我有什麼意義?它道出了人生的無常與循環。夕陽西下,不會再回來,正如我們的青春歲月一去不復返。花落了,無可奈何,但燕子還會歸來,生命在凋零中也有新生。在小園香徑中獨自徘徊,這是晚年的孤獨,也是晚年的自由。

孔子說:「葉公問孔子於子路,子路不對。子曰:『女奚不曰:其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾』」。這是多麼美好的境界!真正投入生命的人,會忘記年齡,忘記死亡的威脅,專注於當下的工作和快樂。

克里切利(Simon Critchley)在《死亡哲學家之書》中說:「接受我們的受造性,接受我們的依賴性和有限性,這樣不會導致沮喪和絕望,反而是勇氣和堅忍的條件」。要學會「把死亡持續地存在於口中」,這樣我們才能開始面對湮滅的恐怖,因為正是對死亡的恐懼奴役了我們,導致我們要麼暫時遺忘,要麼渴望不朽。

敘事完成與生命的圓滿

明慧,經過這些年的思考和實踐,我來到了一個重要的認識:年老不是衰退,而是敘事完成。這是我們將人生經歷綜合成連貫、有意義故事的機會,這些故事不僅為個人提供智慧,也可以傳承給年輕一代。

接近死亡,與其僅僅創造恐懼,不如說可以作為更深層生命欣賞和智慧發展的催化劑。哲學傳統和當代研究都認識到,意義通過接受、反思和連結而產生。無論是通過斯多葛美德培養、中國哲學對自然轉化的接受,還是關於創傷後成長的當代研究,證據都指向老年作為人類發展的潛在頂峰,而不是僅僅的衰退。

成功年老需要關注敘事連貫性、社會連結、身體健康和精神意義創造。這些元素動態互動,表明同時解決多個維度的干預可能最為有效。代際智慧分享的作用特別關鍵,為老年人提供目標,同時使年輕一代受益。順利年老化需要積極參與生命關於意義、死亡和遺產的基本問題。那些在社區連結和有意義活動支持下,深思熟慮地應對這些挑戰的老年人,有著深刻的智慧發展和生活滿意度機會,這可能超越人生早期階段所能獲得的。

《夕陽西下幾時回》這本書的寫作計劃正是敘事治療的實踐。

對明慧的人生寄語

明慧,現在你也不再年輕了。時間對每個人都是公平的,我們都在不可逆轉地走向死亡。但這不應該讓我們恐懼,而應該讓我們更加珍惜生命。

首先,要學會接受年老帶來的各種失落,但不要被這些失落所定義。我們需要放下對青春、健康和永生的執著,但這種放下不是消極的屈服,而是積極的智慧選擇。當我們真正接受了自己的有限性時,我們反而獲得了一種內心的自由和平靜。

其次,要珍惜自傳式反思的機會。年老是我們重新理解和詮釋生命的黃金時期。我們有了更多的人生材料,更深的生活智慧,更從容的時間來進行這種意義建構的工作。不要將這種反思視為對過去的沉溺,而要將其視為對未來的準備和對當下的豐富。

第三,要勇於分享你的生命故事。無論是與家人朋友的親密對話,還是通過寫作等方式的公開表達,分享都是賦予生命意義的重要途徑。你的故事不僅屬於你個人,也屬於你所生活的時代和文化。通過分享,你不僅能夠幫助他人,也能夠重新理解自己。

第四,要在有限中發現無限。雖然我們的生命是有限的,但生命的意義和價值是可以超越這種有限性的。通過愛、創造、奉獻和智慧的傳承,我們可以參與到永恆的存在之中。我們的愛會延續,我們的智慧會傳承,我們的精神會永存。

最後,要以平靜和感恩的心態面對死亡。死亡不是失敗,而是完成;不是終結,而是回歸。當我們真正理解了卡爾所說的敘事認同的深層含義時,我們會發現,一個完整而有意義的生命故事是我們能夠給予世界和後人的最好禮物。

最後,要記住,死亡並不是終點。我們的影響會延續下去,我們的愛會傳遞下去,我們的思想會啟發後人。在這個意義上,我們是不朽的。我們的生命敘事會成為更大故事的一部分,我們的智慧會在他人的生命中繼續發光。

最後的話

明慧,過去二十封信,我詳細交代了我這五十多年間的經歷。這不是自傳,而是寫一個在香港出生、長大、工作,過了最幸福的時光,最後因為香港的淪亡而流亡外地的人。我是「英國香港人,香港遺民和流亡哲學人」,我明白自己的身分,也接受這帶來的一切悲傷。

我不怕死亡,因為人的存在是有限性,我們一定會死亡,因為我們出生了。這是存在的基本條件,不容迴避。但死亡不是虛無,而是完成。正如一首詩的結束不意味著詩的消失,而是詩的完成。

透過卡爾的敘事哲學,我理解到我們的年老是一個重新審視和完成人生故事的機會。我們不是被動地等待死亡,而是積極地創造意義、傳承智慧、完成敘事。這是年老給我們的最大禮物——不是更多的時間,而是更深的理解。

如我死了,我不想有任何儀式,也不需要什麼追悼會。屍體火化後隨便散落大海或大河便足夠了。這不是虛無主義,而是對自然循環的尊重。我們來自塵土,也將歸於塵土。

但我的思想,我寫的書和創作,我對「香港」和你們這一代的關懷,會繼續存在。這些無形的財富不會因為肉體的消失而消失。正如塞內卡所說:「內在的財富將會跟著你,而外在的財富將會被帶走」。

記住斯多葛哲學家爱比克泰德(Epictetus, d. 135CE)的話:「不要說『我失去了』,而是『我歸還了』。從未屬於你的,又怎會是失去」。帶著這樣的覺悟去看待逝去的親人、流逝的財富和健康,那麼你感受到的將不再是失落,而是對那段經歷的幸福與感激。

明慧,夕陽雖然西下,但它的光芒已經照亮了這個世界。我們每個人都是短暫的夕陽,但我們的光芒會照亮後來的人。這就是生命的意義,這就是死亡的尊嚴,這就是我們敘事的最終完成。

願你在有限的生命中,活出無限的精彩;願你在面對死亡時,如古代哲學家一樣從容與坦然;願你的人生敘事成為一個美麗而完整的故事,為後來者點亮前路。

此致

敬安

凌漸

二〇二五年七月於異鄉書房

英國。聖奧本斯

後記:

五十年前,我對你說過:「一個人會認真思慮『我為什麼活在世上』之日,就是精神生命開展之時」。現在,我要對你說:「一個人會認真思慮『我為什麼要死』和『如何完成我的人生敘事』之日,就是精神生命成熟之時。」死亡不是終點,而是人生的完成,它讓我們明白什麼才是真正重要的,也讓我們有機會將自己的人生經歷整合成一個有意義的整體,傳承給後來的人。

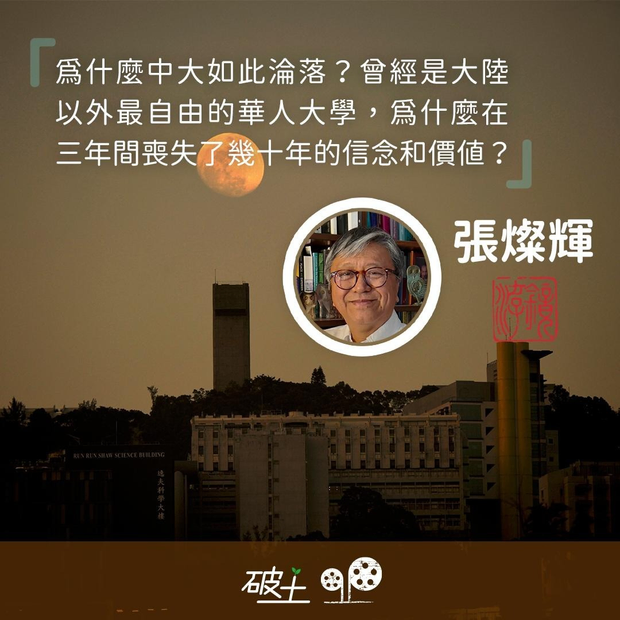

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。