光影卅年:Raymond 的攝影與移民路

來加卅年,攝影師陳國強 (Raymond) 走過跌宕起伏;鏡頭下記錄的不只是光影,更是兩地時代的側寫,乃至大自然的生命流轉。

(相片由受訪者提供)

圖:大公園裡的蜂鳥小劇場

溫哥華的四月預告一年中好時光,空氣變得清爽,太陽不趕在人們下班前收工,Raymond 也展開他的春季小作業——用鏡頭記錄在西區 Jericho 公園上演的袖珍親子劇。這個公園比兩個香港維多利亞公園還要大,但Raymond的目標非常小,「今年發現五個蜂鳥巢,豐收呀!」

捕捉蜂鳥「小劇場」

蜂鳥巢長得像小茶杯,只有小指那麼長。剛回暖,準媽媽便動工,從蜘蛛借來銀絲,把收集來的素材編織固定,再舖上灰灰綠綠的地衣作掩飾。但偽裝不一定奏效。早上 Raymond 領我到現場時,已有三支「大炮」(長焦鏡頭)牢牢鎖定枝上的小小育嬰室了。他說:「呢個巢有樹枝遮住,位置唔錯,啱啱喺eye level(齊眼高度)至俾人發現。有啲媽媽唔夠經驗,築嘅巢冇遮冇掩,落大雨真係會淋親。」是不是新手,看選址便知分曉。

拍友說,蜂鳥媽媽剛又出門覓食了,大概廿分鐘回來。大家謹守生態禮儀,安靜的躲在有點距離的溪邊守候。我用望遠鏡看到雛鳥在巢裡聳動,時而露出小小頭顱,時而起勁地把一小塊便便踢出巢外,畫出有趣的拋物線。

Raymond在這裡蹲點多日了,好天氣便來,一路紀錄雀巢竣工、媽媽孵蛋,到新生命到來,希望呈現「銜泥兩椽間」到「隨風四散飛」的整個過程。

「入坑」生態攝影

2001年冬,他第一次隨友人到 Delta Boundary Bay 尋找貓頭鷹蹤影,沒想到從此「入坑」生態攝影,而且愈陷愈深——「影到佢哋企喺度,就想影佢哋飛;影到佢哋飛,又想影獵食同打交⋯⋯」。最深刻一次,是在 Port coquitlam 追拍侏儒貓頭鷹 ( Pygmy Owl )。同好們守在覓食地點,但見貓頭鷹抓起小鼠,一下子飛到對岸。那時其他拍友都捧着「大炮」和腳架,只有Raymond一身輕便器材,二話不說拔腿狂奔。「跑跑跑⋯⋯終於見佢停低,企定定好似特登show下勝利品咁,眼仔晶晶。」這個難得定格,後來成為一個攝影比較的得獎作品。

圖說:耀武揚威的侏儒貓頭鷹

年輕時 Raymond 愛拍攝人像。移民前,他在香港於創刊不久的《突破少年》雜誌任美術設計師。一次,他為老年專題構思配圖,想了又想,最後找來外婆和五歲嘅外甥女一起行公園,「我叫外婆講下鄉下養蠶嘅故事——點樣爬桑樹、摘桑葉、繅絲?外甥女聽得投入,眼神好 innocent(天真)。」老人歡快流動的皺紋,跟孩子童稚專注的目光,凝成深刻又溫柔的對比,也是Raymond愛上攝影之初。

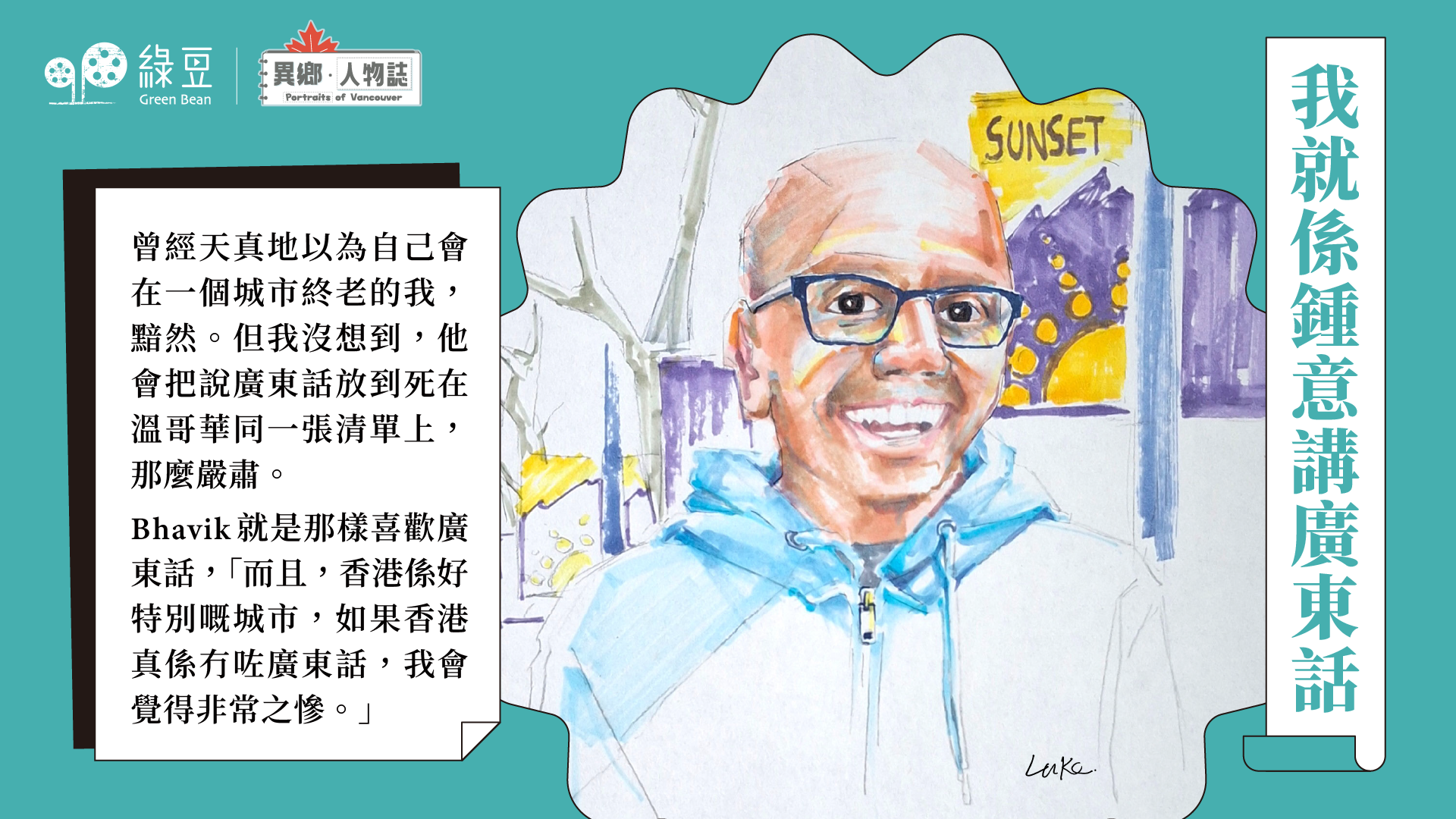

「嚟得就預咗從頭開始」

1986 年他輾轉入職《讀者文摘》,總編輯林太乙親自面試,最後一問是:你打算移民嗎?「我話冇,嗰時真係冇諗過。」沒想到林太乙翌年率先起行,移居美國。那是一個新聞版面離不開前途談判、街頭巷議盡是移民話題的年代。Raymond的哥哥成功申請到加拿大了,給弟弟多拿一張表格。「我就填下囉⋯⋯嗰時我同太太都唔鍾意大陸嗰套管治方式,特別係興建大亞灣核電廠。」核電廠離香港市區僅約 50公里,在 80 年代引發了一場反核風波。

移民申請很快獲批,Raymond 夫婦在1988年8月啟程。捨得嗎?特別是他那年才辦了第一個攝影師個人相展,但他說:「嚟得呢度,就預咗一切由零開始。」

90年代,不少香港人懷著「買保險」的心態移民加拿大——離的多,回流的也不少,十年間累計約三成移民返回香港,但 Raymond 不在此列。那時三十出頭的他走得決絕,也從未回頭。

在溫哥華留下香港的光影

開始時他同時打三份工,下午收銀,晚上做侍應,間中接設計工作,「加加埋埋至夠申請爸媽和外父移居過嚟」。日子忙得起勁,一如 80 年代在溫哥華迅速冒起的港人社區。那時唐人街的光彩尚未退色,是城中吃喝玩樂的熱點,他在高級餐館當侍應,裡頭有穿長衫的女侍優雅地蹲在塘邊餵鯉魚,本地客人看得津津有味,「嗰陣未有 GST(聯邦銷售稅),生活容易啲,試過一晚收到一百加元貼士。」而他接下的設計工作,則包括為華人社區的籌款活動設計場刊和海報,像是號稱「唐人醫院」的聖約瑟醫院(Mount Saint Joseph Hospital),邀得沈殿霞、成龍、張學友等港星遠來撐場。

之後,Raymond 開過兩間沖晒店,但倒閉離場,從老闆變回打工仔。1993 年《明報》加西版創刊,他成為「一腳踢」圖片編輯,拍攝、沖晒、寫圖說一手包辦。1997 年因人事鬥爭離職,申訴得直後轉攻網頁與排版設計;兩年後開設工作室,成為自由攝影師。

與此同時,遠在一萬公里外的香港,傳媒堪稱進入最精彩的年代。1995年,《蘋果日報》創刊,瞬間把業界競爭推向白熱化,餘波延燒至彼岸的溫哥華。數年間,Raymond 承接了不少港媒委託的離岸採訪:1996年,林子祥與葉倩文在溫哥華低調結婚;1999年,遠華案主角賴昌星流亡至此;2000年,盛傳李嘉誠重病需「通波仔」,他隨後現身曼尼托巴大學(University of Manitoba)接受榮譽博士學位;2008年,沈殿霞遺體由香港運返溫哥華安葬⋯⋯這些,全部成為Raymond的追訪對象。

然而,隨着沈殿霞安葬,Raymond 的採訪歲月也彷彿沉寂下來——如同溫哥華與香港之間,那條曾熱絡往來的無形脈絡。但他的影像人生從未止步。自2019年起,隨着新一波港人透過「救生艇計劃」湧入加拿大,當地港人社區重新注入活力。我也幸運地,邀得 Raymond 成為我在此地的採訪拍檔。

盡人事,聽天命

聊起人生轉折,Raymond 說了多次「塞翁失馬」;最感恩的,是因沖晒店生意倒閉而回到唐人街打工的一段奇遇。

那時Raymond 和太太婚後九年無所出,「當護士的太太身體弱,每月經痛都辛苦,試過喺伊利沙伯醫院做做下嘢暈低,要由其他護士推輪椅入去見醫生。」兩口子對自然懷孕不抱希望,轉而希望接受人工授孕手術,於是邊打工邊攢錢,「幾貴都要㗎啦」,他說。

某日,他在唐人街偶遇朋友,對方提起一位專治不育的名醫,就在沖晒店隔壁的藥材舖駐診。於是,Raymond帶太太去求醫,沒想到調理三個月後奇蹟般懷孕,接下來還三年抱兩。今日,兩個得來不易的小嬰兒都已長成大人,一個成家一個創業。多年後Raymond 說到這,眼眶還是濕潤起來,「原本打定輸數的」。

盡人事,聽天命,特別是Raymond信奉的主。他看生態攝影亦如是:「食白果預咗,影到至係 bonus(紅利),要睇天時地利人和。」Raymond 和拍友曾在 Chilliwack 的冰天雪地等足一日,但貓頭鷹說不見便不見,他豁然笑道:「咁就唯有當郊遊,搵間酒吧飲下啤酒。」

回到公園裡的親子小劇場。我和Raymond躲在樹叢聊天間,同伴突然輕聲提示:「回來了!」隨即一陣連環的「咔嚓咔嚓咔嚓」聲,三個快門同時起動。我慌忙拿起望遠鏡,竟笨拙的尋不回小小雀巢,倒是蜂鳥媽媽主動現身了——牠展現非凡的空中定位能,直接飛到我眼前,向我迫視。大概是因為我向鳥巢趨得太前,被嚴正警告了。我感到抱歉,同時為牠的勇氣感到驚艷。一直只道蜂鳥的靈巧,沒想到牠也為母則強,不畏眼前的「龐然大物」。

「大自然生態同每個人一樣,都有自己嘅故事。」Raymond說。

慣寫人物專訪的我,心裡一百個認同。

圖:生意倒閉後返回唐人街打工,造就了Raymond夫婦的奇遇:從此不再二人行,儼然一個大家庭了。

▌異鄉 • 人物誌 Portraits of Vancouver

離散的、土生的、早來的、剛到的、來自天南地北的⋯⋯大家都背負着各自的故事,落腳到溫哥華這個多元種族的城市。既來之,記錄之,珍重之。

蘇美智

記者,愛聆聽日常、撿拾容易錯過的精彩;既寫大人看的書,也寫小朋友看的書。對她來說,離散的功課,是保持自我完整,同時珍視身處的當下。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《我們的同志孩子》和《神奇小盒子》繪本等。